検索結果を表示しています。(824 件の記事が該当しました)

LECTURE & TALK

対談 -生命科学から味わう謎解きの楽しさ-

近藤 滋 × 永田和宏

対談

近藤 滋(国立遺伝学研究所所長) × 永田和宏(JT生命誌研究館館長)

RESEARCH01

太古の海を漂うシアノバクテリア 緑の光環境と生命の進化

松尾太郎

地球誕生から46億年、生命誕生からは40億年。この間、海はずっと青色だったわけではありません。太古の海に現れたのは、光合成生物であるシアノバクテリア。小さな体で大きな海全体を酸化していきます。そして、数億年をかけて海の色は変化し、新しい地球の景色が広がっていくのです。シアノバクテリアの進化から、地球と生命のつながりを見ていきましょう。

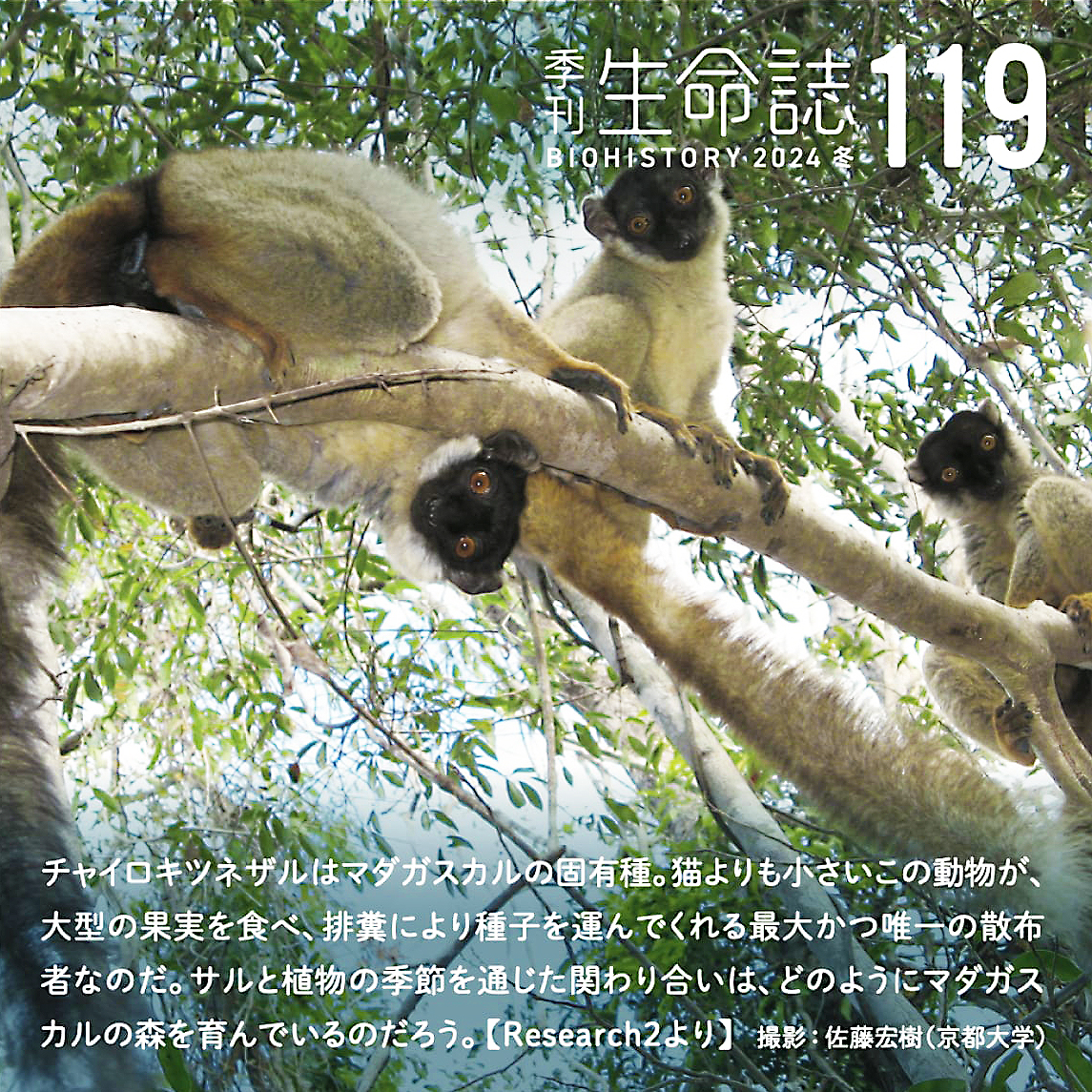

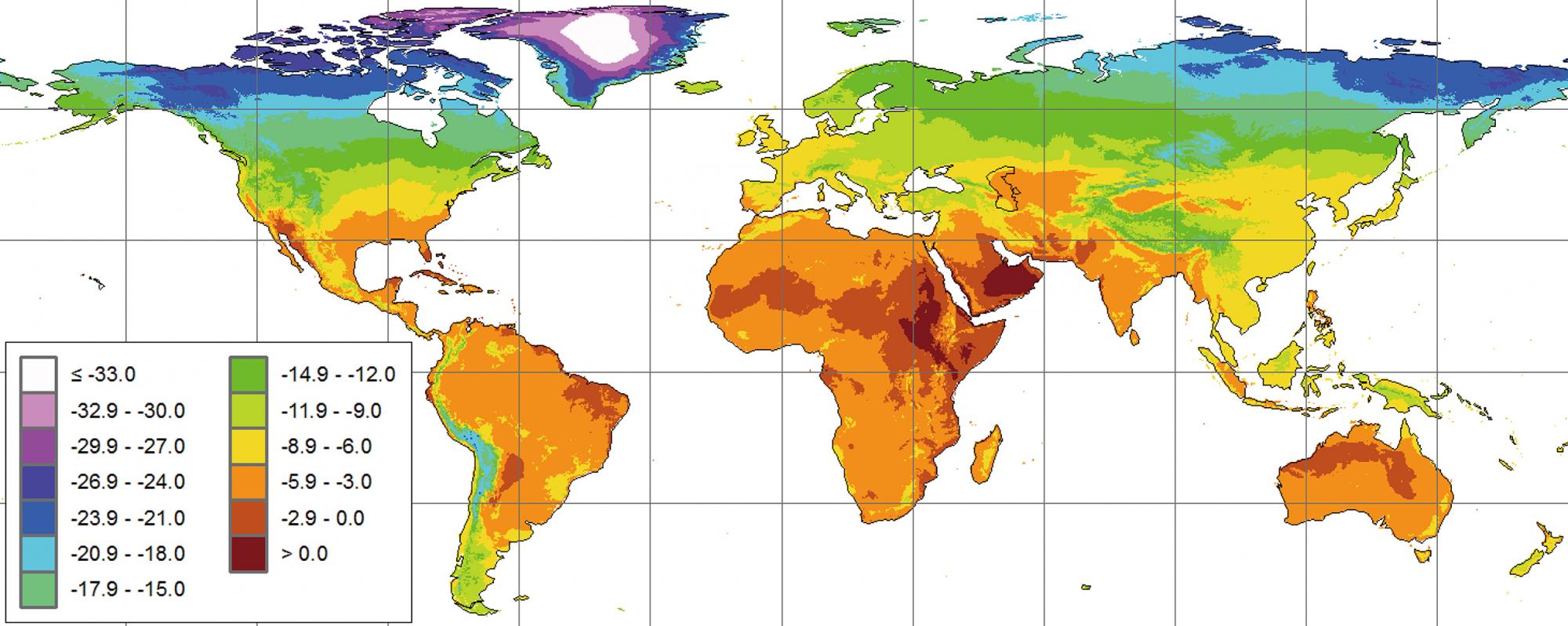

RESEARCH02

世界を旅する赤い藻類 極限環境微生物の地理的分布

瀬川 高弘

南極や北極などの極地、雪の残る高山などにひっそりと現れる「赤い雪」。その正体は、雪や氷の表面で繁殖する微小な藻類 ― 雪氷藻類です。DNA解析から地理的に独立した場所に棲む彼らの関係や、小さな藻類と大きな地球との関わりが見えてきました。

ACADEMIA

原始多細胞動物の世界 ゲノムと実験研究から迫る未踏の知

小田広樹・船山典子・菅 裕

原始多細胞動物の世界 ゲノムと実験研究から迫る未踏の知

SCIENTIST LIBRARY

再生研究に魅せられて青年は京都をめざす

阿形清和

父は大阪大学の医学部第三内科の出身で公衆衛生医をしていました。母方の私の祖父は阿波藩の御殿医家系で阪大医学部の1期生だったと聞いています。1954年、大阪の保健所に父親が勤務していた頃、長男として生まれました。

PAPER CRAFT

絶やすのはたやすい消えた動物 ピンタゾウガメ

JT生命誌研究館

ピンタゾウガメは、ガラパゴス諸島ピンタ島の固有種のゾウガメで、2012年飼育されていた最後の一頭のオスガメ「ロンサム・ジョージ」の死によって絶滅しました。ガラパゴスはスペイン語でカメを表し、発見当初は、島々には無数のゾウガメがいました。その後、航海中の食糧として狩尽くされ、家畜との競合により姿を消したのです。ジョージは、危機に瀕した動物のシンボルとなり、ガラパゴスでは自然回復の活動が進んでいます。

PERSPECTIVE

地球と生きものをめぐる元素

陀安一郎

1997年 京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。

日本学術振興会特別研究員、同・海外特別研究員、総合地球環境学研究所助手、京都大学生態学研究センター助教授・准教授、総合地球環境学研究所研究高度化支援センター教授・研究基盤国際センター教授を経て、2024年より基盤研究部教授、基盤研究部長、副所長。

PAPER CRAFT

絶やすのはたやすい消えた動物 フクロオオカミ

JT生命誌研究館

フクロオオカミは、タスマニアタイガーとも呼ばれますが、フクロで子育てする有袋類の

仲間です。19世紀の初めタスマニア島への入植者に、羊を狙う害獣と駆除されて数を減ら

し、1936年9月7日に動物園で最後の一頭が息を引き取りました。研究から実際は、家族で

小さな獲物を待ち伏せる生き方がわかってきました。

TALK

AIじゃないロボット “今”に生きるためのテクノロジー

吉藤オリィ 中村桂子

東京日本橋にある『分身ロボットカフェ DAWN ver.β』では、外出することが困難な方々が分身ロボットを遠隔操作しサービスを提供しています。ここで、分身ロボットの開発者である吉藤オリィさんと中村桂子名誉館長が、テクノロジーを通して見えてきた人間の可能性について語り合いました。

.jpg)

RESEARCH

ロボットで探る母鶏とヒナのコミュニケーション

新村 毅

近年、動物福祉の考え方が急速に発展に伴い、動物の先天的な行動を理解することが重要視されている。私たちはニワトリの先天的な行動の理解することで、動物の状態を理解し、動物の状態をより良くすることを目指した。親と子を繋ぐ、ニワトリの巧みな関係性を見てみよう。

RESEARCH

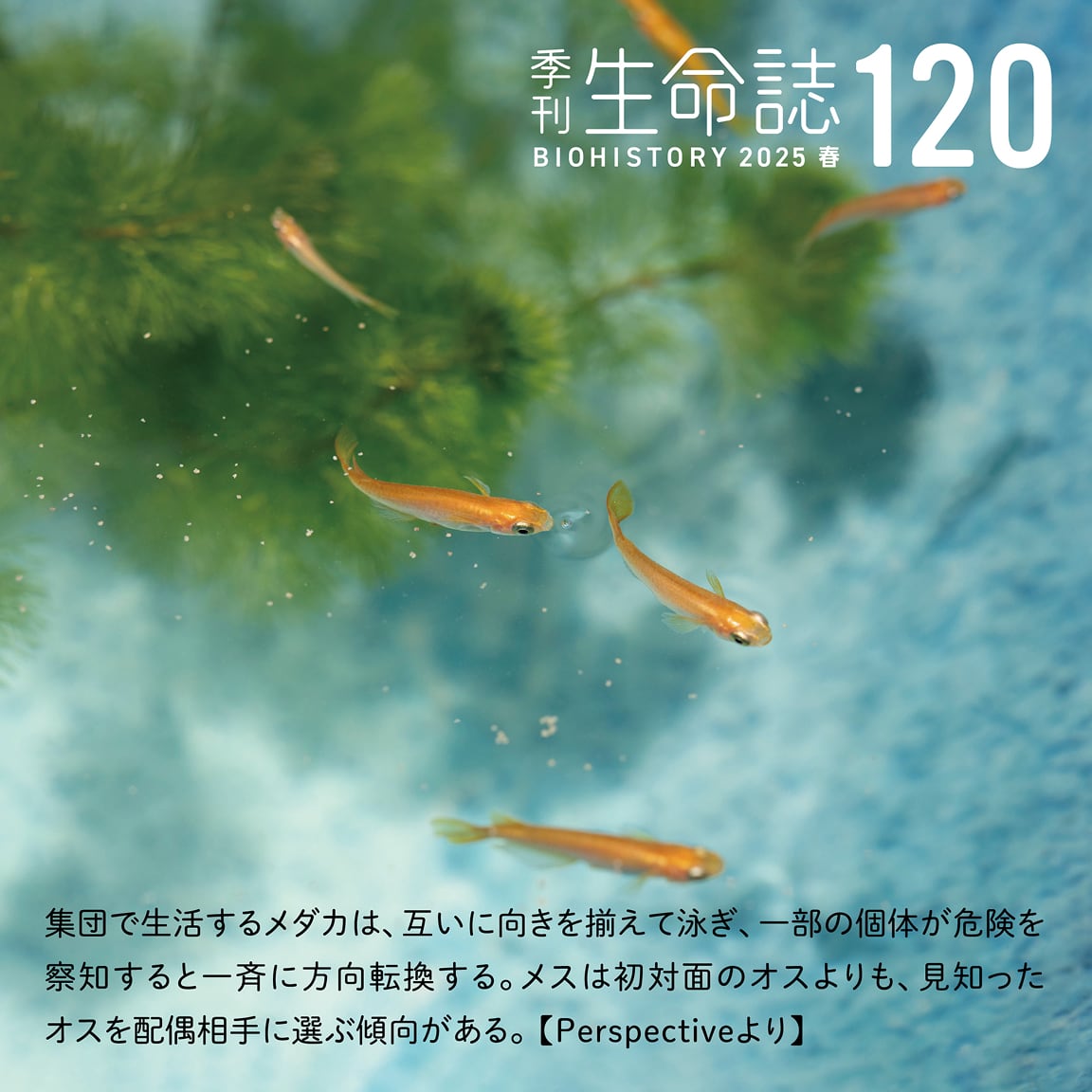

10匹か?1匹か?集団で生きることの意義

古藤日子

仲間がいるのが当たり前の社会性動物は、仲間がいなくても健康に幸せに生きられるのでしょうか?生物学者はこの問いを80年以上も問い続けています。社会性動物としてヒトよりもずっと歴史が長く、数も多いアリの社会から、私たちは何を学べるのでしょうか?みんなと一緒の集団アリと、一人ぼっちの孤立アリの実験を丁寧にみていきましょう。

SCIENTIST LIBRARY

生命システムをデータベースに描く

金久 實

1948年 長崎県生まれ 1970年 東京大学理学部物理学科卒業 1975年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 1976年 理学博士 米国ジョンズ・ホプキンス大学医学部博士研究員 1979年 米国ロス・アラモス国立研究所博士研究員 1981年 米国ロス・アラモス国立研究所正研究員 1982年 米国国立衛生研究所 (NIH) 主任研究員 1985年 京都大学化学研究所助教授 1987年 京都大学化学研究所教授 1991年 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター教授(〜1995年) 2002年 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター教授(〜2012年) 2012年 京都大学化学研究所特任教授 有限会社パスウェイソリューションズ取締役

PAPER CRAFT

絶やすのはたやすい消えた動物 ドードー

JT生命誌研究館

紙工作「絶えるのはたやすい消えた動物」では、人間の些細な都合で絶滅してしまった生きものをつくります。ドードーは、インド洋の南にあるモーリシャス島に生息した飛ばないハトの仲間です。大きさは白鳥ほどとされ、16世紀末にオランダ船が立ち寄り記録されましたが、島の開発と外来種の侵入によって百年足らずで絶滅しました。ユーモラスな姿が誇張されましたが、近年実像に迫る研究が進んでいます。

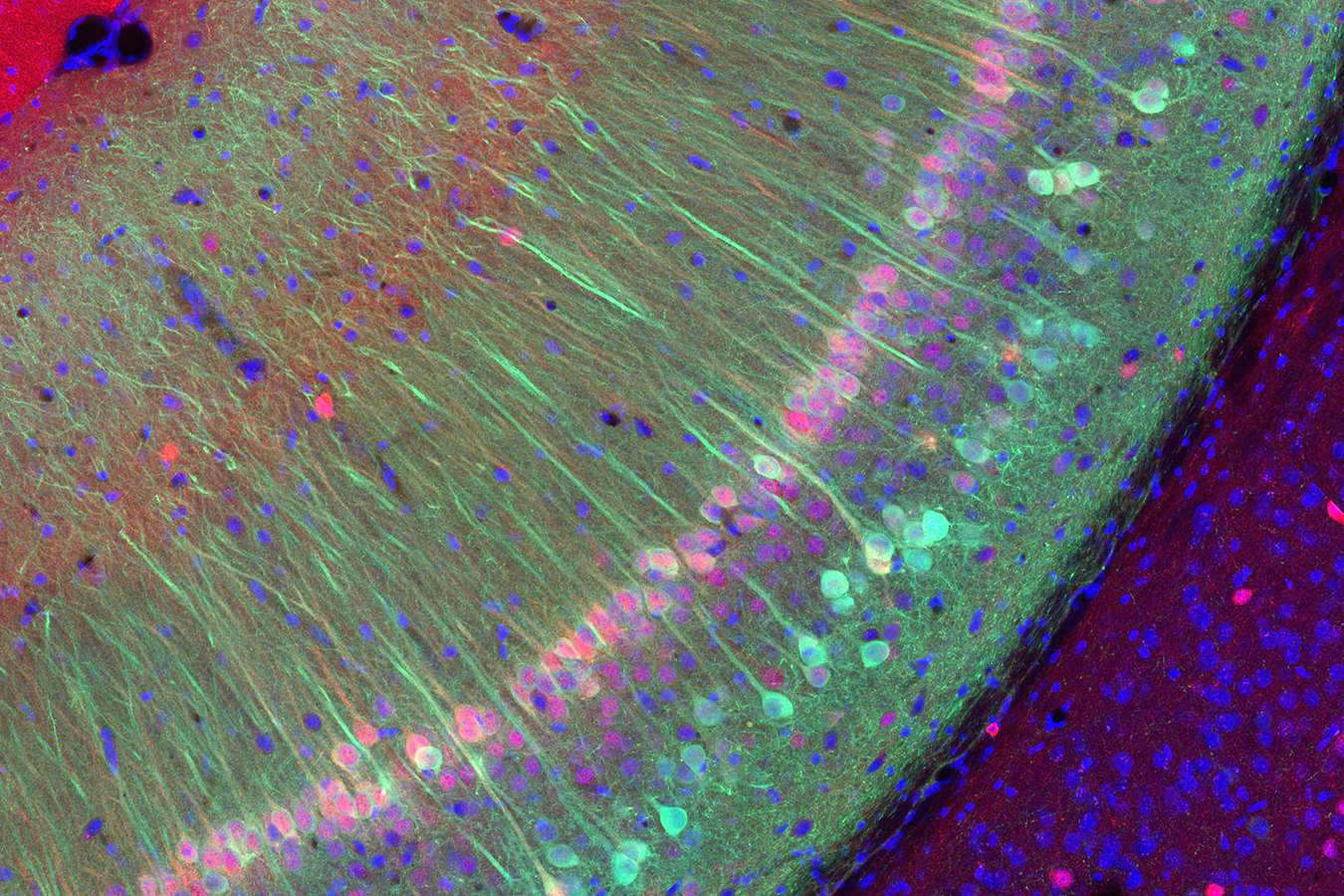

PERSPECTIVE

他者と自己のニューロサイエンス

奥山輝大

1983年東京都生まれ。2011年 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻修了。博士(理学)。同大学院博士研究員を経て、2013年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)ピカワー学習記憶研究所 博士研究員。2017年 東京大学定量生命科学研究所 准教授。

SPECIAL STORY

肉食動物の時間

松井 睦

2025年1月18日に行なった講演『肉食動物の時間 -アドベンチャーワールドでは聞けないアドベンチャーワールドの話-』では、長年に渡り肉食動物の飼育を担当されてきた松井さんに、肉食動物の中でも大型のネコ科に注目し、体の構造や生態、健康管理や繁殖についてお話しいただきました。この記事では、内容の一部をご紹介します。全編は動画にてご覧いただけます。

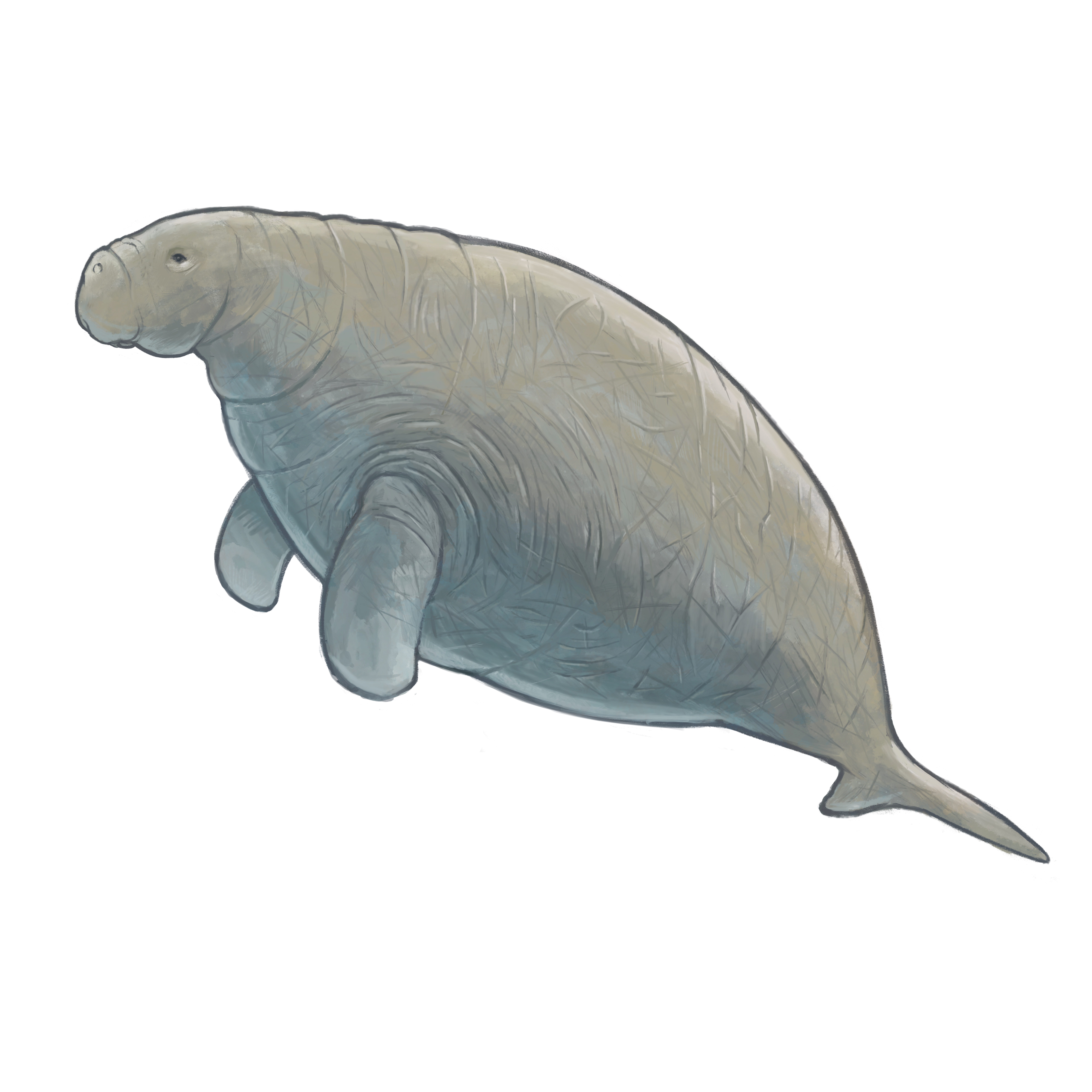

PAPER CRAFT

絶やすのはたやすい消えた動物 ステラーカイギュウ

JT生命誌研究館

紙工作「絶えるのはたやすい消えた動物」では、人間の些細な都合で絶滅してしまった生きものをつくります。ステラーカイギュウは、海牛目の海棲哺乳類であり、アリューシャン列島西端のコマンドル諸島にわずかに生息していたことを18世紀に北方探検隊に参加した生物学者ステラーが記載しました。しかし、その存在が知れ渡り、わずか27年後には人間の活動の影響で絶滅してしまいました。

LECTURE & TALK

ごあいさつ -私のきのこ学-

永田和宏

ごあいさつ

永田和宏(JT生命誌研究館館長)

LECTURE & TALK

講演 -私のきのこ学-

相良直彦

講演

相良直彦(京都大学名誉教授)

LECTURE & TALK

対談 -私のきのこ学-

相良直彦 × 永田和弘

対談

相良直彦(京都大学名誉教授) × 永田和弘(JT生命誌研究館館長)

-

2025年

地球というわたしたち

-

2024年

あなたがいて「わたし」がいる

-

2023年

生きものの時間2

-

2022年

生きものの時間

-

2021年

自然に開かれた窓を通して

-

2020年

生きもののつながりの中の人間

-

2019年

わたしの今いるところ、そしてこれから

-

2018年

容いれる・ゆるす

-

2017年

和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-

2016年

ゆらぐ

-

2015年

つむぐ

-

2014年

うつる

-

2013年

ひらく

-

2012年

変わる

-

2011年

遊ぶ

-

2010年

編む

-

2009年

めぐる

-

2008年

続く

-

2007年

生る

-

2006年

関わる

-

2005年

観る

-

2004年

「語る」 「語る科学」

-

2003年

「愛づる」 「時」

-

2002年

人間ってなに?

-

2001年

「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-

2000年

「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-

1999年

「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-

1998年

「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-

1997年

「花が咲くということ」ほか

-

1996年

「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-

1995年

「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-

1994年

「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-

1993年

「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、

多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。

さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。

-

![]()

動詞で考える生命誌

生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命誌の世界観

科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命研究のあゆみ

日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.jpg)

.jpg)