PERSPECTIVE

他者と自己のニューロサイエンス

1.社会性神経科学とは

ヒトを含めた多くの生物は、同種の他個体と関わり合って社会をつくります。生物社会の基本は同種の他個体を認識することにあり、動物では脳が重要な役割を果たします。ここから、ヒトを含むさまざまな動物が社会をつくるのに必要な神経のはたらきを解き明かそうとする学問「社会性神経科学(Social Neuroscience)」が生まれました。

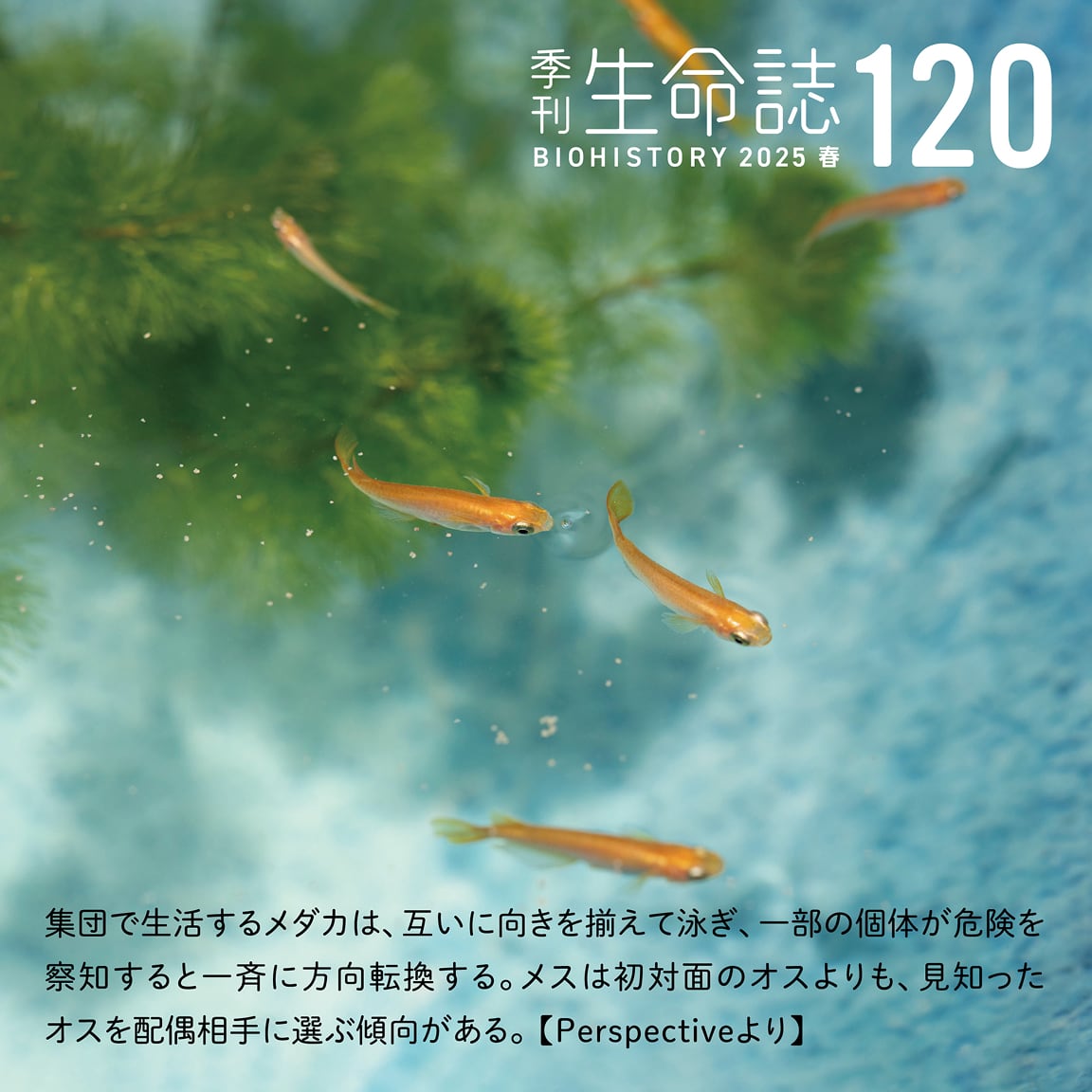

2者の関係があればそこに社会があると、社会性神経科学者は考えます。これは私の考えですが、動物の社会は一つの個体を認識することから始まり、それは配偶相手だったのではないでしょうか。繁殖はどの動物も行うものであり、相手に関する認識をもつことは有利な面が多いからです。例えばメダカのメスは、会ったことのあるオスを覚えており、求愛の場面では初対面のオスよりも、より親密な見知ったオスを受け入れます。本来2者で完結する配偶行動も、このように相手を選ぶ・選ばれる行為が加われば3者、4者と役者が増え、社会が広がります。それに伴い、相手を識別して覚える能力が進化していったと考えられるのです。

(図1)個体の識別に基づいて行動する動物の例

メダカのメスは初対面のオスより、会ったことのあるオスの求愛を受け入れる。マウスは初めて会う個体に興味を示し、積極的に近づいていく。ニワトリのオスは互いの序列を把握しており、朝は最上位の雄鶏から順に鳴き声を上げる。軟体動物のアオリイカも、群れの中で互いに特定の個体の近くにいる傾向があることから、個体を識別している可能性があるとされる。他者に関する情報は、脳にどのように記憶されるのだろう?

脊椎動物など複雑な社会をもつ生物では、多くの個体を識別して記憶し、それぞれに対して適切な行動をとることが社会の中核をなしています(図1)。単純計算で脳が大きいほど、覚えられる個体数も増えると予想されます。霊長類の場合、群れの大きさと脳の新皮質の大きさが比例することが知られており、この関係から想定されるヒトの妥当な群れの大きさは150人程度とされます。霊長類の一部の種は条件によって群れの大きさを使い分けることも知られており、互いをよく認識した上で柔軟な社会をつくっているのだといえます。

一方メダカの群れでは、餌場をよく知っている個体が一匹でもいれば、皆がその個体を覚えて追随するようになります。同じ群れでも、霊長類のように全員がお互いを識別している場合もあれば、メダカのように、特徴のある一部の個体を認識しているだけ、という場合もありそうです。また単独で生活していても、闘争や縄張り行動を通して多数の個体を認識している動物もいます。集団の大きさを問わず、動物の社会は他者を識別した上での関係で結ばれたものと捉えることができ、他者を覚えるための脳のしくみは、その成り立ちを探るヒントになるのです。

私たちは、動物がどのようにして他者を「表象」しているのかを知ろうとしています。表象とは、心に思い浮かべることです。脳の形や大きさは動物によって違いますが、それを構成する神経細胞(ニューロン)が電気的に情報を伝達するしくみは多くの動物で共通していますから、ニューロンを基本にすれば、動物は脳の中でどのように他者を思い浮かべるのか、それは私たちの見方とどう違うのかを探ることができます。ここから、助けあったり喧嘩したりといった動物の行動の裏にある感情や、社会への認識を読み解こうとしているのです。

2.マウスに「ジェニファー・アニストン細胞」はあるか

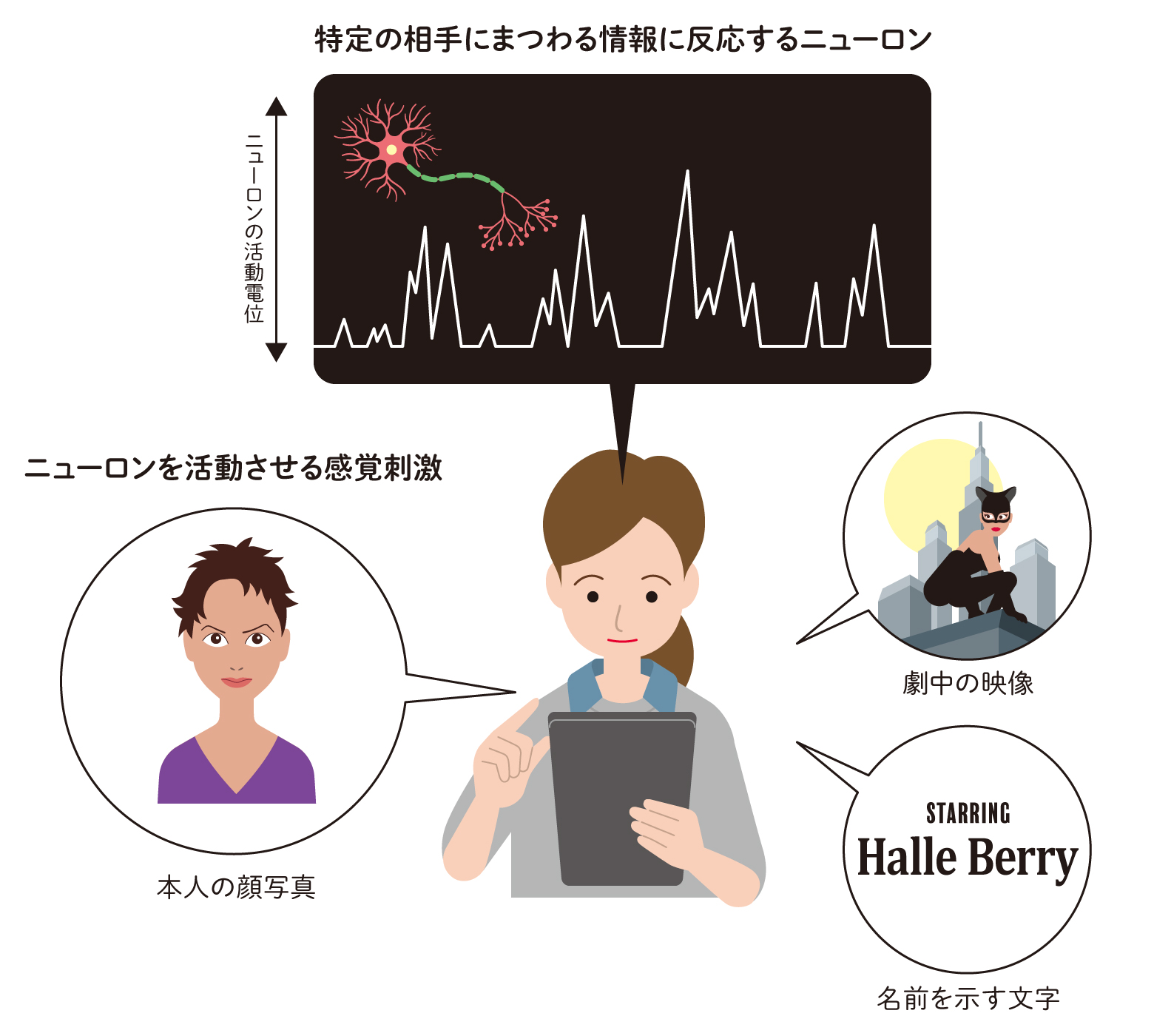

複雑な社会生活を営むヒトの脳は、どのように他者を記憶しているのでしょう。ヒトを含む哺乳類の脳の中には、「海馬」と呼ばれる記憶を司る領域があります。2005年にアメリカでてんかん症の患者さんの協力のもと、海馬のニューロンの活動を直接電極でとらえる実験が行われました。この時ある被験者の脳に、俳優のハル・ベリーやルーク・スカイウォーカー(スターウォーズの主人公)の写真を見た時にだけ反応する特定のニューロンがあることがわかったのです。

他にもさまざまな有名人の情報を提示したところ、その人の顔写真だけではなく、その人の名前を表す文字や、その人が演じるキャラクターにまで反応するニューロンが見つかりました(図2)。これらの発見により、さまざまな感覚情報から特定の人を思い出すときにはたらくニューロンを、有名な俳優の名前に因んで「ジェニファー・アニストン細胞」と総称するようになりました。海馬には他者一人ひとりの情報を記憶する、その人専用のニューロン群があり、個人に関するさまざまな情報を結びつけているようなのです。

(図2)特定の人に対応するニューロンが活動するときの感覚刺激

ある被験者に俳優のハル・ベリーにまつわる情報を示したところ、本人の顔写真またはその名前を示す文字を目にしたとき、海馬の同じニューロンが反応することがわかった。さらにその俳優が仮装した劇中映像を見たときも、被験者がその役をハル・ベリーが演じていると知っている場合には同じニューロンが反応した。

このようなニューロンは、他の動物の脳にも存在するのでしょうか。マウスは初対面の個体に出会うと、積極的に匂いを嗅ぐなどして、その個体の情報を集めようとします。つまり目の前の個体がそのマウスが知っている個体なのかどうかを、行動から判断できます。私たちはニューロンが活動したときにはたらくc-Fosという遺伝子に着目し、この遺伝子がはたらいているニューロンを、任意のタイミングで標識する技術を開発しました。こうしてマウスが初対面のマウスに会った時や、知っている個体を思い出しているときに海馬ではたらいているニューロンを発見したのです。

3.他者の記憶と「好き」・「嫌い」

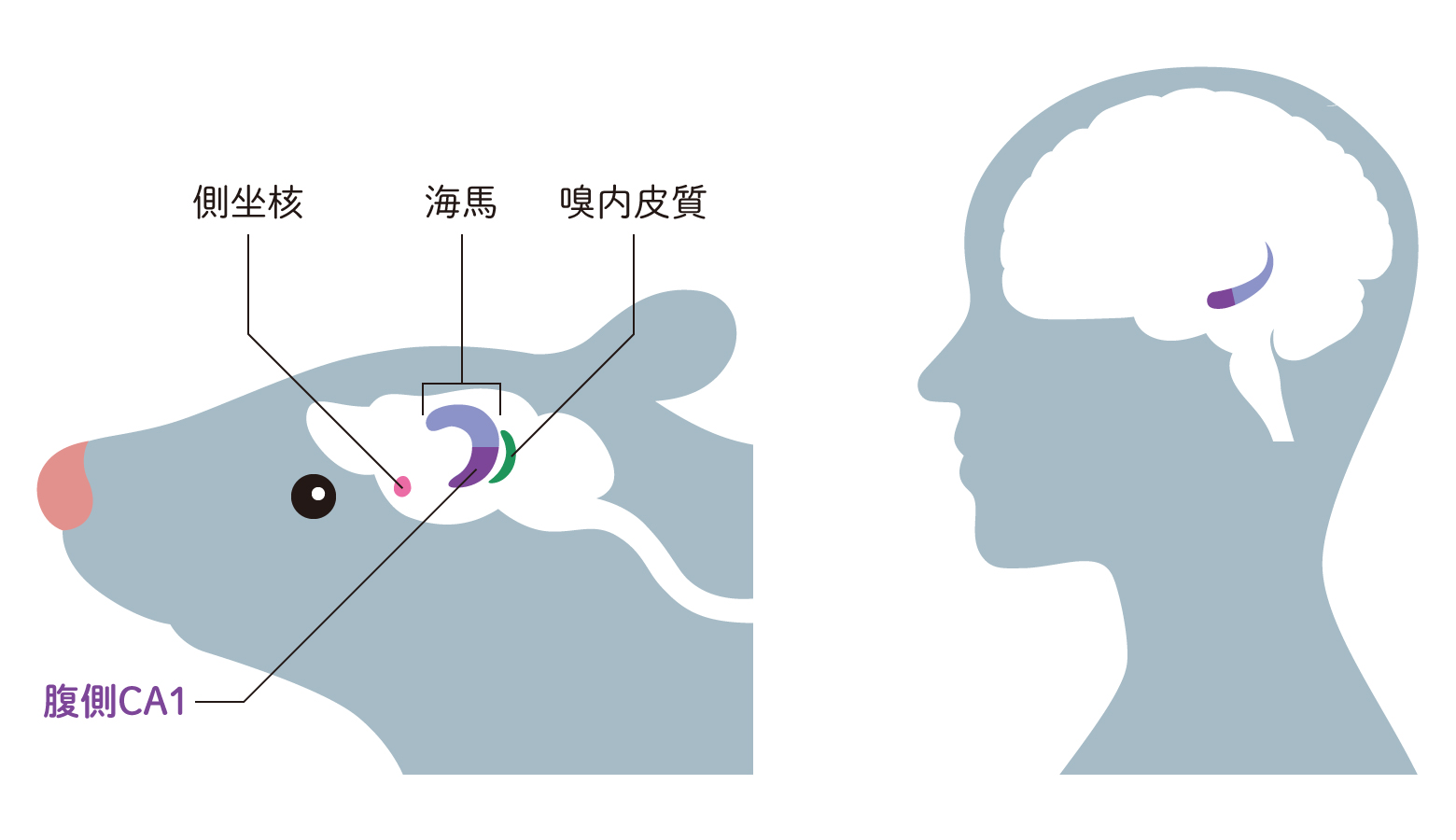

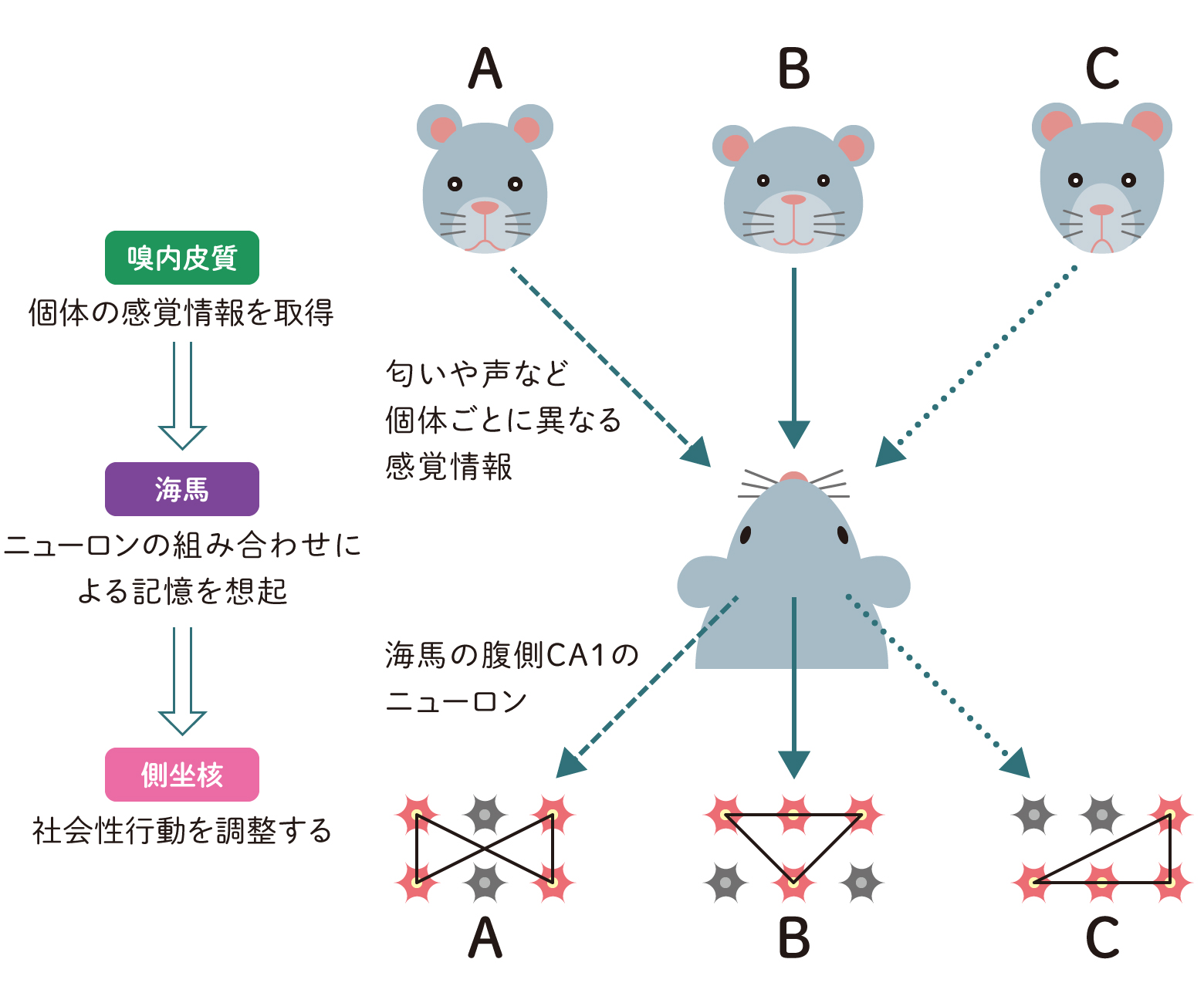

特定の個体に接したときだけにはたらくニューロンは、海馬の腹側CA1という領域にありました(図3)。ニューロンは1つでなく複数からなる集団であり、相手の個体によって集団に含まれるニューロンの組み合わせが異なることがわかりました(図4)。マウスにもジェニファー・アニストン細胞に相当する細胞があり、特定の相手を認識する細胞集団で、記憶を保持することができるのです。

(図3) マウスの個体の記憶に関わる脳の部位

マウスでは、海馬の腹側CA1領域が個体の記憶の形成に重要な役割を果たしていることがわかった(左)。海馬の腹側部分は、ヒトでジェニファー・アニストン細胞が見つかった海馬の前方部分と進化的に相同な部分である(図:右の紫部分)。

(図4) ニューロンの組み合わせで個体を記憶するマウス

マウスが知っている個体を認識する際の経路を示した。マウスは海馬の腹側CA1領域のニューロンの組み合わせによって、個体ごとの記憶をつくっていることがわかった。

マウスは一度出会った個体でも、数時間たつと忘れてしまったかのような行動を示します。そこで、ニューロンの活動を操作して人為的に思い出させることができるかを調べました。相手のマウスと初めて出会って、その個体を記憶した時にはたらいたニューロンに、チャネルロドプシン(ChR2)という光に反応するタンパク質をつくる遺伝子がはたらくようしかけます。こうして脳に光をあてると出会ったときの記憶が蘇り、知っているマウスとしての行動を示したのです。つまり私たちが発見したニューロン群は、それだけで個体の情報を十分にもっている細胞であることがわかりました。

上の実験を応用して、特定の相手を「好き」または「嫌い」にさせることもできるのです。被験マウスにあるマウスAの記憶を思い出させ、その際に電気ショックを与えると、その個体はマウスAを避けるようになります。反対にマウスAのことを思い出させている際に快楽物質を与えると、その個体はマウスAに猛烈に近づくようになります。私たちが誰かにまつわるさまざまな記憶を関連づけるのと同じように、マウスも他者一つひとつについて連合した記憶をもち、相手に応じた社会的な行動をとることができるのです。

4.記憶の共通性と多様性

私たちの発見したニューロンが、具体的にどうやって他者の記憶を形づくっているのかはまだわかりません。マウスの個体識別は匂いに依るところが大きく、免疫タンパク質や、尿の匂いタンパク質の成分の組み合わせが個体によって異なります。私たちが知っている人の顔を思い浮かべるように、マウスは頭の中で、他者を匂いとして思い浮かべられるのかもしれません。しかし脳にさまざまな個体の感覚情報が共存する中で、Aさんは好きだけれどBさんは嫌い、というように、個体ごとの記憶と情動を混線することなく結びつけるしくみは謎だらけなのです。

細胞を組み合わせて他者を記憶するしくみ自体は、ヒトとマウスで非常に似通っている部分が多くあります。私たちが記憶を想起するときに必要な情報処理とも共通点があると思われます。私たちが、一部の手がかりから一連の出来事や光景の全体を思い出すことを「パターン補完」と呼びます。例えばよく赤い服を着ている知人がいるとして、あなたが他の場所で赤い服を見た時、その人といた場所や話した内容などの関連する記憶が想起される、といったことです。さらに、同じ手がかりに複数の出来事や光景が関連している場合、それらを分離しながら思い出すことを「パターン分離」といいます。先ほどと同じ例で言うと、あなたが赤い服を見た時、その知人以外にも赤い服を着ている人を複数思い出すことがあるでしょう。その際、それぞれの人に関連する記憶を混同せずに想起することを指します。このような記憶のしくみが、ヒトにもマウスにも同じようにあると多くの研究者が考えています。膨大な外界の情報を、限られたニューロンに収める記憶のしくみについては未知のことが多いため、マウスの研究がヒトの記憶の謎にも光を当ててくれることを期待しています。

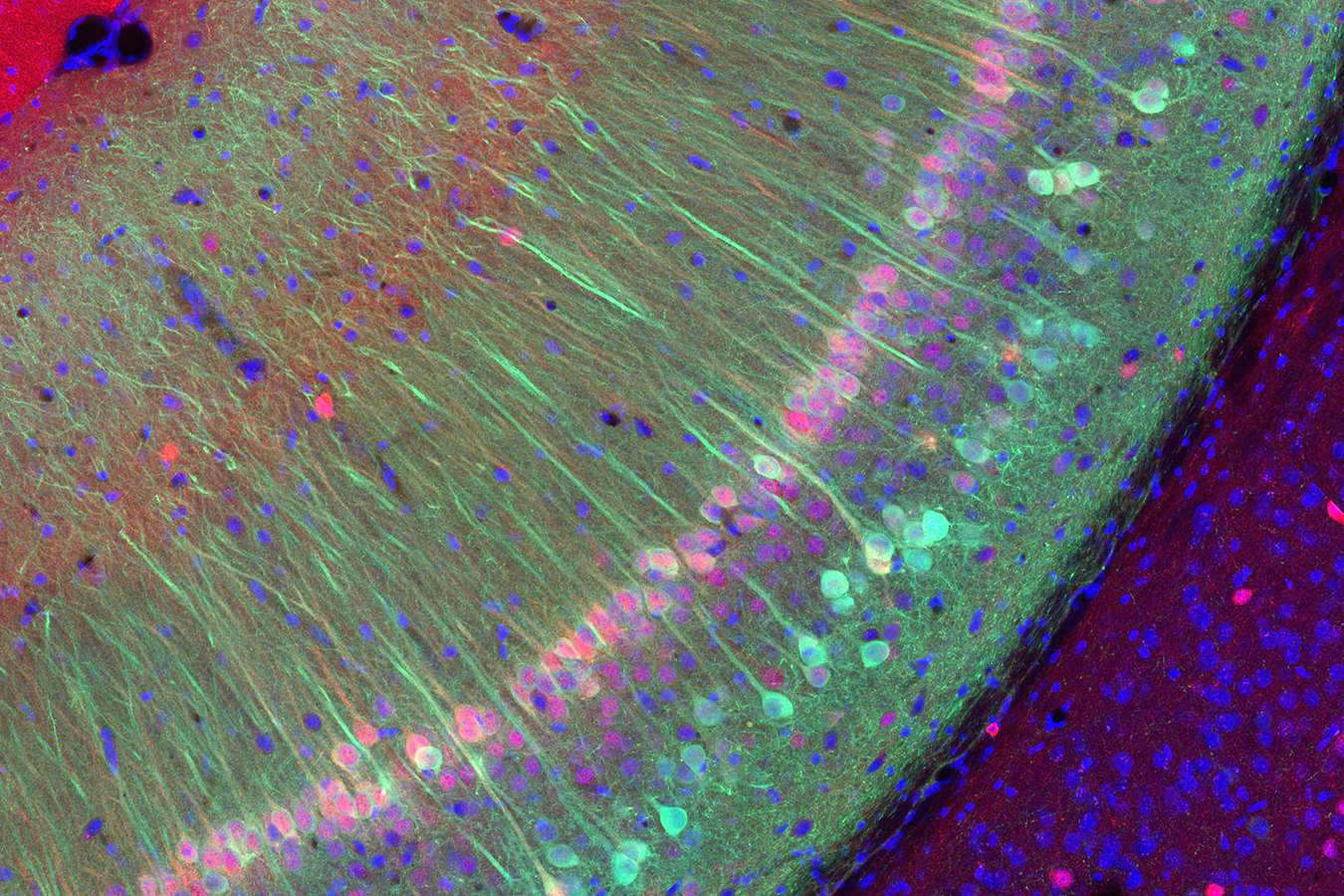

マウスが個体を記憶する細胞の見つかった領域は、ヒトでハル・ベリーを認識する細胞が見つかった領域と、進化的に同じ起源をもつとされる場所です(図3)。脳の海馬は複数の細胞種からなる精緻な機械であり、そこに集積したニューロンは、形もはたらいている遺伝子も場所によって異なり、それぞれに役割が決まっています(図5)。

ヒトやマウスでは、個々の人物や他個体の情報を記憶する場所が、進化において同じようにこの場所につくられ、脳の発達段階で分化し、これらのニューロンに他者の情報が書き込まれ記憶痕跡が形作られるのです。ただし、脳に明確な記憶領域をもたないメダカなどの生きものも、他個体を覚えることができますから、ニューロンのレベルでみれば、他者を記憶する根源的なメカニズムは、ヒトとマウスだけでなく他の動物種でも共通だろうと想像しています。

(図5) マウスの脳の海馬の腹側CA1領域に集積するニューロン画像

緑色に染色されているのが、個体に関する記憶を保持する役割をもつニューロン。

5.他者と自己を重ねる「共感」

突き詰めて考えれば、動物が同種の他個体を、どこまで自分と同等の他者だと認識しているのか確かめるのは難しいところです。マウスがある個体に対する記憶をもっていることがわかったとしても、それを自分と同じ個体ではなく、ただの知っている物体と捉えている可能性は排除できないからです。生理機能や遺伝子発現のレベルで異質な個体が共存する真社会性動物(アリやハチ、ハダカデバネズミなど)では、この問いを確かめるのは尚更難しそうです。これは動物の神経科学分野全体の限界であるといえます。

動物が相手をどれだけ自分自身と重ねて捉えているかを探ることが、同種個体への認識を客観的に知る糸口になります。自身の記憶や感情の処理を行うニューロンと、他者の記憶や感情の処理を行うそれが、脳の中でどのように重なっているのかを解明することです。そこで注目したのが、他者の感情を自分の事のように感じる「共感」という現象です。

動物の共感にはいくつかの段階があり、私たちが日常的に「あなたに共感する」といった形で用いる共感は、「私がもしあなただったら」と相手の視点に立った上での認識を示すものです。これは「認知的共感」という重要な社会性の一つですが、ヒトを含む一部の霊長類にしかないと言われています。より広い動物種にあると考えられているのが「情動伝染」というタイプの共感です。これは例えば、目の前の人が悲鳴を上げた時に、その人の恐怖が自分の中にも流れ込んでくるような感覚のことで、最も起源の古い共感の形です。

マウスは電気ショックを与えられると、驚いて鳴き声を上げたり、恐怖ですくんだりといった反応を示しますが、他のマウスがこの様子を目の当たりにすると、自身は電気ショックを受けていないにも関わらず同じようにすくんでしまうのです。マウスからマウスに、恐怖という情動が伝染したのだと考えられます。私たちはこの時マウスの脳で何が起こっているのかを明らかにしました。

観察側のマウスは、隣で電気ショックを受けているマウスの恐怖を、その鳴き声や匂い、動きなど五感を通したさまざまな要素で感じ取ります。感じ取られた他者の恐怖は脳内に伝達され、すくみ行動(フリーズすること)につながるのですが、この伝達経路は自分自身が恐怖を感じたときにすくみ行動をするものと、一部は共通であることがわかりました。もともと自分自身の恐怖をトリガーとして行なっていた「すくむ」という行動が、他者の恐怖によっても引き起こされるよう進化したのだと考えられます。

共感はなぜ進化したのでしょう。それを探るには感情そのものの意義に遡る必要があります。私たちが「恐怖」、「怒り」、「喜び」と一言で呼んでいる感情の本質は、その時に適切な行動を取れるよう、脳の状態を一気に移行させることにあります。例えば恐怖を感じれば、すぐ体をすくめられるようになったり、いつでも駆け出せるようになったり、外界のわずかな変化に機敏になったりといった変化が一度に起こるのです。こう考えれば、身近な同種他個体の感情は自身への警報になります。例えば仲間のマウスが、天敵である鳥の接近にいち早く気づいて恐怖を示した場合、自身もその個体の恐怖を感じ取って咄嗟にすくんでしまえばやり過ごせるわけです。動物の共感は、自身の生存のための情報を他者から得ることに始まったのではないでしょうか。

6.他者と自己の感情をとらえる細胞

私たちが映画を観て悲しみや喜び、恐怖を感じる背景にも共感があると考えられます。フィクションだとわかっている他者の感情を自身のことのように感じるのは、不思議でもありますね。ほとんど自動的に他者の感情を知覚する情動伝染は、私たちがもつ、より高次の認知的共感と切り離せるものではなく、むしろその核になっていると考えられています。

先ほどの実験で、隣の個体の電気ショックを見たマウスの動きをコンピュータで数理学的に解析すると、すくむという行動だけではなく、隣の個体をじっと観察したり、その個体から離れようとする行動も頻繁にとっていることがわかりました。マウスは他者の恐怖に対して、自身が恐怖を感じた時と完全に同じ行動をとるわけではないということです。そこで、マウスがさまざまな行動を示す際にはたらくニューロンを探ることにしました。

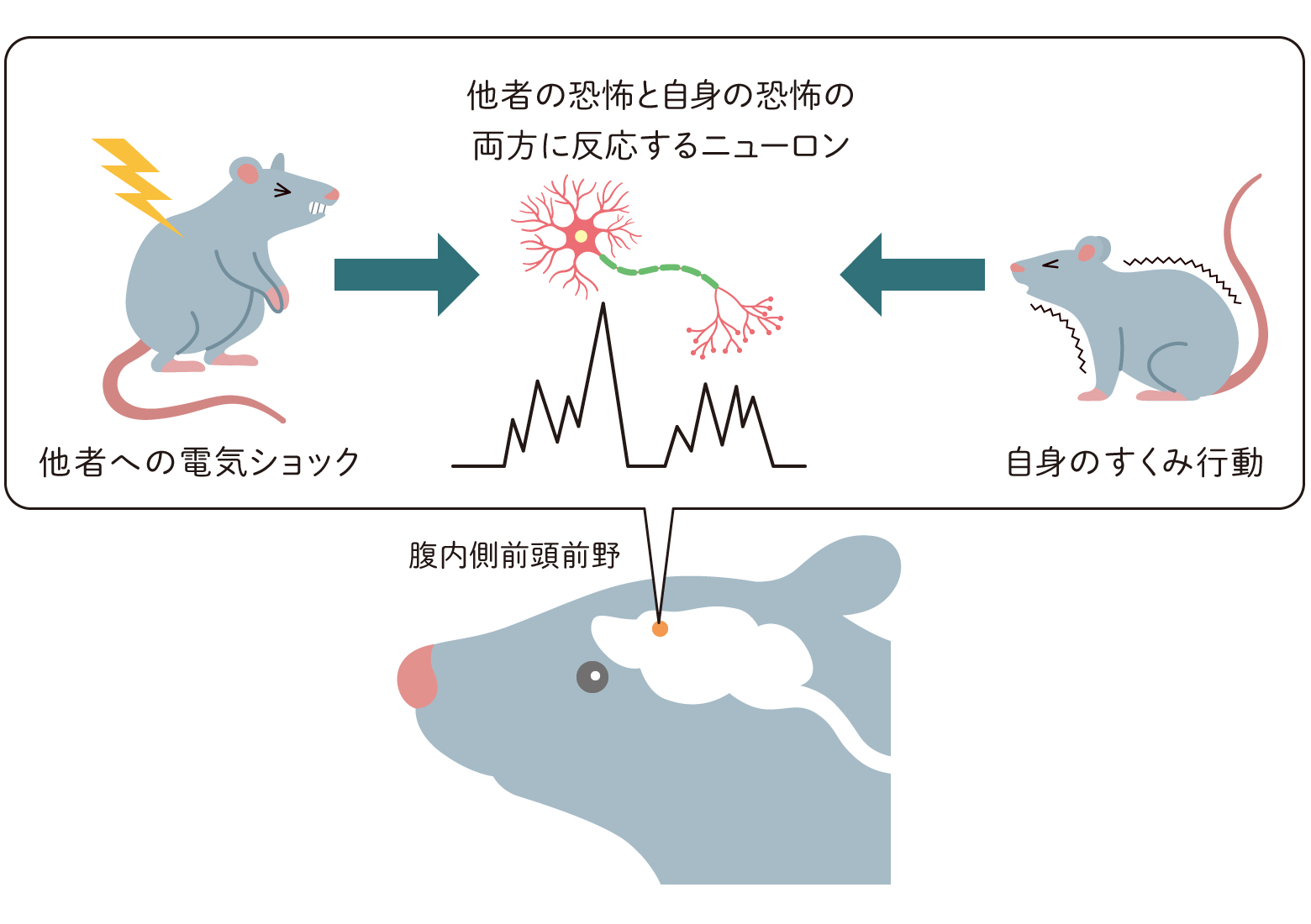

その結果、マウスの脳に、自分が恐怖ですくみ行動をとる際に反応するニューロンを発見しました。そしてこのニューロンは他者の恐怖を観察するときにも反応していたのです。つまり脳には、他者の恐怖と自身の恐怖の両方を同時に処理できるニューロンがあり、どのような恐怖反応をどれくらい行うかを調節していることが分かりました(図6)。マウスの脳にはこのようなニューロン群が2種類あり、互いに相反する反応をします。2種類のニューロンの活動が混合した結果、すくむ、他者から離れる、他者を観察するといった、マウスのさまざまな行動が引き出されるのではないかと考えています。

(図6) 他者の恐怖と自身の恐怖に関する情報を同時に処理する

マウスは他者の恐怖を感じ取ると、自身も恐怖を感じてすくみ行動を起こす。脳の前頭前野の一部(腹内側前頭前野)には、他者の恐怖と自身の恐怖行動の両方に対して活動量を変化させるニューロンがあることがわかった。

上記のニューロン群はどちらも、脳の「前頭前野」という領域の内側にありました。興味深いことに前頭前野は、哺乳類の上下関係の認識や社会的な意思決定、霊長類の認知的共感など、複雑な社会性を生み出すのに欠かせない領域です。この場所に他者の感情と自身の感情を同時に処理するニューロンがあるという発見が、動物のさらに複雑な社会性の理解に繋がっていくことが楽しみです。

情動伝染の強さは、個体がもつ記憶とも関係していることがわかってきました。実験の前日に、観察側のマウスに電気ショックを与えておくと、他のマウスの電気ショックに対してもよく反応するようになるのです。また記憶領域である海馬のはたらきを阻害したマウスは、他のマウスの電気ショックに対する反応が弱くなります。マウスは他者の感情を本能的に感じ取るだけでなく、相手の状況を自身の記憶と照らし合わせることで、さらに深く受け止めているようです。この点は、ヒトもマウスも同じであると考えています。

証拠があるわけではありませんが、私はある程度高次な動物はどれも、自我があるのではないかと考えています。他の個体と関わり合う限り、他者の記憶と自身の記憶、または他者の感情と自身の感情を区別することが必要になってくるからです。他者を認識するためには自身の情報が必要であり、かつ他者を認識する中で自我の輪郭も明瞭になっていくのではないでしょうか。動物が他者と自己の認識をどのように重ね合わせて理解しているのかに迫りたいと思っています。

7.社会の中のグラディエント

自閉症の人は、先天的に友人の顔を覚えづらかったり、他者への共感性が低いことが知られています。その原因となる遺伝子は一つではなく多様であり、最もよく研究されているShank3という原因遺伝子すらも、自閉症の人の1%以下でしか変異が見られません。なぜ多様な遺伝子の変異が同じ状態を引き起こすのかが、この症状の大きな謎なのです。Shank3をノックアウトしたマウスは、私たちが発見したニューロンの組み合わせによる個体記憶に異常をきたすことがわかりました。Shank3以外の原因遺伝子の変異も、ニューロンの組み合わせの異常という共通項につながっているかもしれないと考え、自閉症への理解を深めようとしています。

アメリカの疾病予防管理センターの2023年の報告では、子どもの36人に1人が自閉症スペクトラムだと推定されています。正式な診断を受けていないけれど該当する方もいると仮定すると、クラスに1人は自閉症の子がいると考えておかしくないでしょう。この症状は治療対象ではなく、一つの特性と受け止めたほうが自然だと言えます。

社会性が低い状態は、個のレベルでみると得なことがないように見えますが、それでも自閉症の遺伝子はこの世界に残り続けています。逆説的に考えると、彼らは他者への共感から自由であるために自分の世界に入ることができ、それによって何らかの能力を高めているのかもしれません。実際、自閉症の人の中には「サヴァン症候群」と呼ばれる驚異的な能力をもつ人がおり、13桁×13桁の暗算が一瞬でできたり、風景を見た瞬間に写真のように全て記憶できる能力をもっていたりします。さまざまな個性に私たちが助けられている場面もあるはずです。個人の間にグラディエント(勾配)があることで、世界の柔軟な形にヒト社会全体で対応しているのではないでしょうか。

8.ニューロンから社会を知る

ヒトは多くの他者の情報を蓄えられる脳と、同時に複数人とコミュニケーションをとれる対話能力をもちますが、それでも東京にいる何万もの人々を全て見知って記憶しているわけではありません。私たちは普段、知っている人とそうでない人、その人の役割とその人そのものを、そこまで意識して使い分けているわけではないようにも思います。ヒトという生物がつくる巨大な社会の中で、個人がお互いと自分自身をどのように認識しているのかをニューロンのレベルで理解するのは、まだまだ難しいところです。社会性神経科学から、ヒトや動物の社会の多様性の意味を理解することにつなげていきたいと思っています。

奥山輝大

(おくやま・てるひろ)

1983年東京都生まれ。2011年 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻修了。博士(理学)。同大学院博士研究員を経て、2013年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)ピカワー学習記憶研究所 博士研究員。2017年 東京大学定量生命科学研究所 准教授。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)