PERSPECTIVE

植物から生きものの関わり合いを探る

1. 植物と関係を結ぶ生物

生きものは、種を超えて他の生きものと関わりをもつことで生きています。自然界には、互いに助け合っているように見える関係もあれば、だまし合いのように見える関係、そして3種以上の生物が絡み合う複雑な関係も見られます。生きもの同士の独自の関わり合いは、どのように築かれてきたのでしょう。

食う・食われるの関係は、生物の最も基本的な関わり合いです。人間を含む動物は、他の生物を食べなくては生きていけません。では植物はどうでしょう。植物は光合成によって自ら養分を作り出すことができます。このような生物を「独立栄養生物」と呼びます。これに対し、他の生きものを取り込んで養分とする生物は「従属栄養生物」と呼び、昆虫・哺乳類・鳥類などの動物、カビ・きのこなどの菌類が該当します。植物は動物の食物になったり、菌類に侵されて養分を奪われたりと、多くの場面で利用される一方、自らは他の生物を必要としないように見えます。しかし植物は一方的に利用されるだけではありません。集まってくる様々な生きものを、植物側も利用することで続いてきたのです。

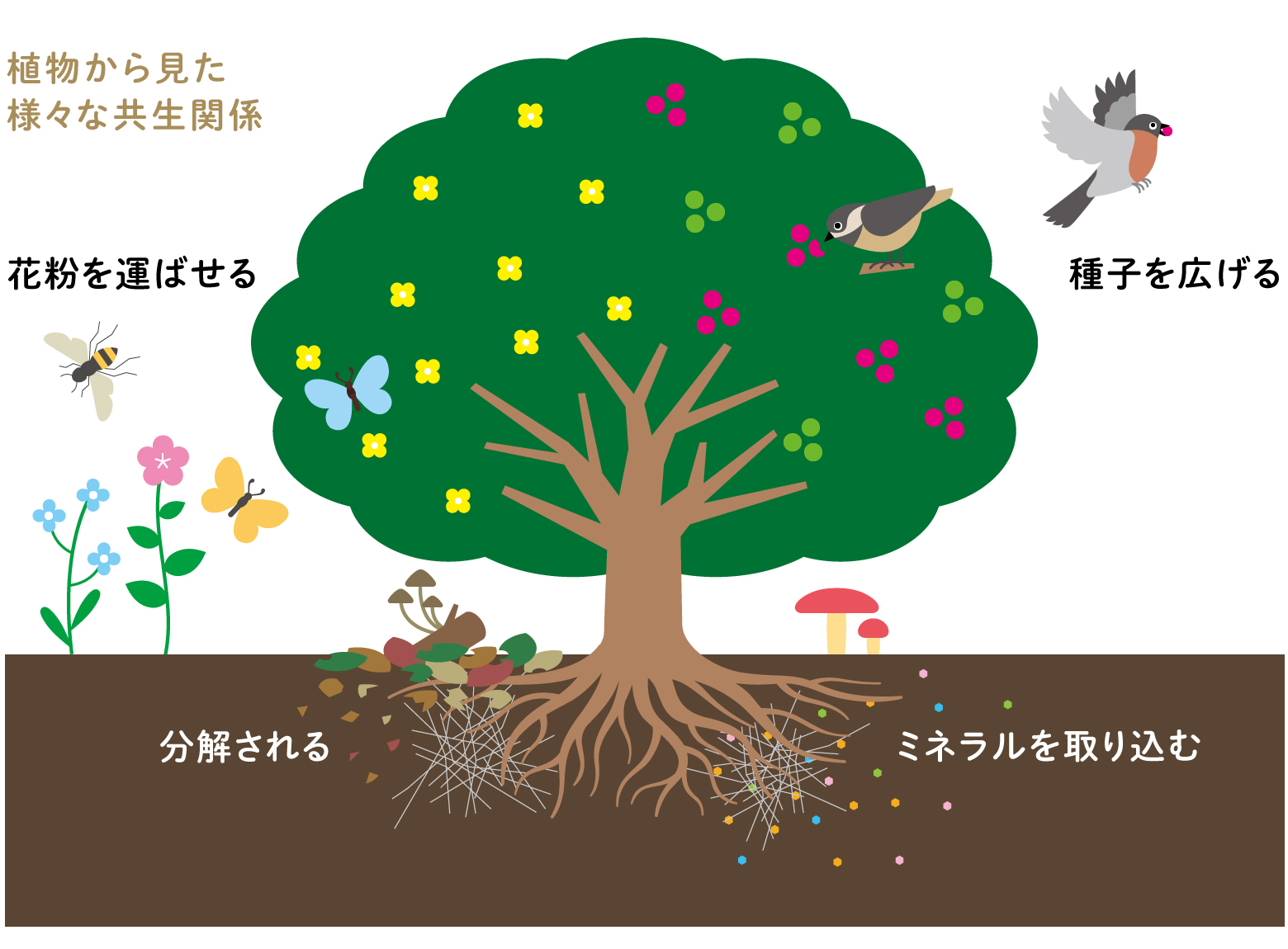

陸上植物の種の90%以上を占める種子植物は、花をつけることが特徴ですが、多くの場合、昆虫を中心とする動物に花粉を託しています。また、栄養のある果実を実らせて鳥や哺乳類に食べさせ、その糞と共に種子を広げる植物も数多くあります。動物の移動能力を利用することで繁殖と分布拡大を行うのです。

地下では菌類との関係があります。ほぼ全ての植物の根には「菌根菌」という菌類が入り込んでおり、植物は光合成の養分を菌根菌に与える一方で、リンや窒素などの無機栄養素(ミネラル)を菌から得ています。また土の中には、落ち葉や枯れ木を分解する「腐朽菌」という菌類が存在します。腐朽菌は分解を通して、落ち葉に含まれるミネラルを、根が吸収しやすい形に戻します。植物は菌類を利用して、限られた資源を循環させているのです。

動物や菌類との関わり方によって、植物の生活史は形づくられます。大きな生態系の中で、一つひとつの植物が他の生物とどのように関わっているのかは、まだまだわかっていないことが多いのです。

(図1) 植物からみた様々な共生関係

地中の白い線は、菌類の菌糸を示す。

2. 花の色や形のもつ意味

陸上植物の花は、繁殖に特化した器官です。花粉を移動させる手段は風や水流など、様々に進化しましたが、最も多くの種がとっているのは、昆虫を中心とした動物に花粉を運ばせることです。動物が花粉を運ぶ花は、色や形、香りのバリエーションが飛び抜けて多様です。また身近な花を観察するだけでも、チョウ、ハチ、アブ、ハナムグリ、さらにハエやアリなどの小さなものまで、様々な昆虫が訪れることがわかります。

受粉の確率を上げるためには、花粉が雌しべに到達することはもちろん、他種の花粉など、受粉を妨げるものが雌しべにつかないことも重要です。つまり植物が動物に花粉を託す場合に理想的なのは、同じ種類の花だけを訪れてくれる送粉者だといえます。一方、動物が花に近づくのは、あくまで蜜や花粉などを利用するためであり、植物種を区別する必要はないのです。そこで植物は、花の性質を互いに差別化し、それぞれが特定の送粉者との関係を強化していく道を選びました。動物に花粉を託す植物の花が、飛び抜けて多様である理由はここにあるのでしょう。

実際に、花の色や香りから、その送粉者をある程度予想できる場合もあります。昼間に開く花の色は、特にハチ類・チョウ類の好みを反映して進化したと考えられています。花蜜を主食とするハナバチやチョウは、集中的に花を訪れてくれる優秀な送粉者です。さらに彼らは花を探索しやすいよう、色覚や学習能力を進化させていますから、蜜のある花の色や場所を学習し、繰り返し来てくれるメリットもあります。また夜でも目立つ白色や、強い香りをもつ花の多くは、夜行性のガが主な送粉者です。

確実に花粉の受け渡しをするためには、昆虫が花の上に安定して止まれることも重要です。例えばランの花は、目立つ花弁の他に「唇弁(リップ)」と呼ばれる構造をもっており、これは、花の中心部にハチやアブなどの昆虫が近づく際の足場になります。サギソウというランには、少し変わった工夫があることがわかりました。サギソウの花は、翼を広げたシラサギの舞う姿に似ているからこの名があり、夜にスズメガが訪れます。花を取り囲むギザギザした突起は、一見するとスズメガに向けた視覚的な目印のように見えますが、実はギザギザを切り取ってもスズメガの訪問頻度は変わらないのです。にも関わらず、ギザギザの部分を切り取ると実る種子の量が減ってしまうことから、この突起は目印ではなくスズメガが花を訪れる際の足場だとみられます(図3)。昆虫との関わりをよく観察してみると、花の特徴の細部にまで、植物の工夫が隠されていることがあるのです。

(図3) サギソウの形とスズメガの関係

花粉が運び出される際は、花粉が昆虫の体にしっかり付着すること、花粉が他の花に運びこまれたら、最終的に雌しべの柱頭につくことが必要です。これらをクリアするには、雄しべ・雌しべの長さや配置が、花にやってくる昆虫の体型に合っていることなどが重要になってきます。

マルハナバチを主な送粉者とする、アケボノシュスランというランがあります。この種は、送粉者であるマルハナバチのいない神津島にも分布を広げています。この島の「アケボノシュスラン」はツチバチに送粉してもらっており、花筒がツチバチの口吻の長さに合わせて短くなっていることがわかりました(図4)。DNAを分析すると、驚いたことに、この島のアケボノシュスランは全て、近縁種であるシュスランとの雑種だったのです。シュスランはツチバチを主な送粉者とし、初めからツチバチに適した短い花筒をもっています。アケボノシュスランは短い花筒という他種の形質を取り入れ、本来の送粉者がいない神津島で生き延びたようです。この研究は、たった数ミリという花筒の長さのわずかな違いが、受粉の成功に大きく影響することを示しています。

(図4) 本州と神津島のシュスラン・アケボノシュスランとその送粉者

神津島に渡ったアケボノシュスランは、シュスランと交雑することで、花筒が短いというシュスランの形質を取り入れた。これによって、マルハナバチのいない神津島で、ツチバチに送受粉を託すようになったようだ。

撮影:設樂拓人(神津島のシュスラン、神津島の「アケボノシュスラン 」、マルハナバチ、ツチバチ)

北田義明(本州のアケボノシュスラン )

昆虫がもつ色や香りの好み、花への止まりやすさ、形態など、様々な要素が植物との関係をつくるものになり得ます。しかし、花と昆虫の性質がぴったり重なる例はむしろ少数であり、両者の関係のほとんどは、部分的にしか理解されていないと言ってよいでしょう。そもそも、被子植物の10%を占めるラン科のグループを見ても、よく知られたごく一部の種を除き、どのような昆虫が訪れているのかさえわかっていません。身近な植物であっても、花の性質や昆虫との関係をじっくり観察すれば、新しい発見の可能性があるということです。

3. 地中で繋がる植物と菌類

植物は陸で暮らし始めたごく初期から、菌類と互いに利用し合ってきました。その菌は「アーバスキュラー菌根菌」と呼ばれ、陸上植物の80%の根に入りこんでいます。アーバスキュラー菌根菌は光合成産物である養分を植物からもらう一方で、無機栄養素を植物に供給する形で共生しています。その共生の特徴は、菌類が相手の植物種を選ばず、複数の個体と同時に関係を結ぶことです。この関係が、陸上植物の繁栄を支えたと言われており、植物は種をこえて菌糸のネットワークでつながり養分を融通しあっているという説もあります。

土の中には、落ち葉や枯れ木を分解利用する腐朽菌と呼ばれる菌も無数に存在します。この腐朽菌のグループから、生きた植物の根に共生するよう進化した菌類もいます。これはアーバスキュラー菌根菌と区別して「外生菌根菌」と呼ばれ、関係を結ぶ植物は少数派ですが、どんぐりの樹の仲間(ブナ科)やマツなどは、外生菌根菌の力を利用して森の優占種となっています。

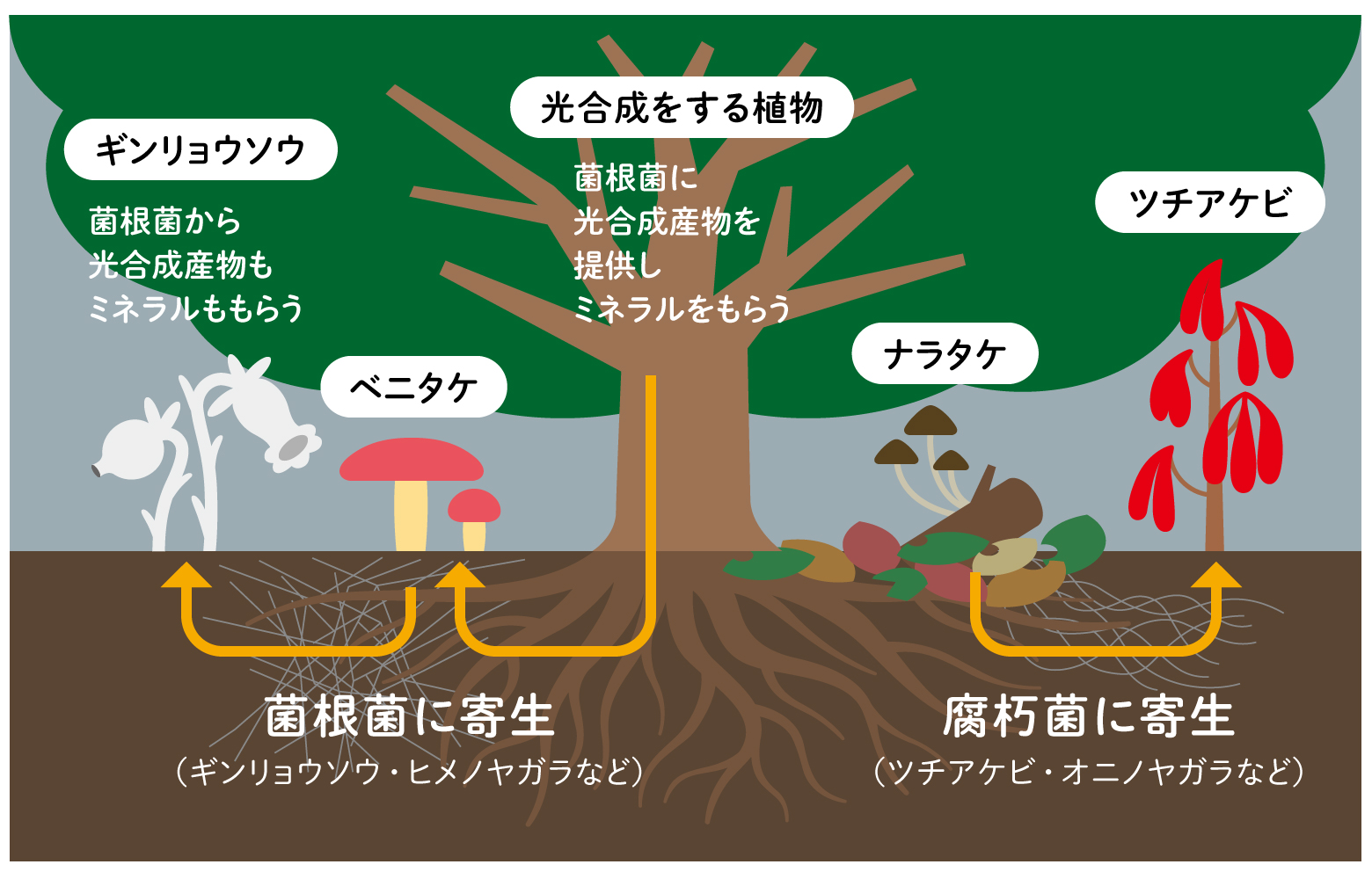

植物の中には、通常は菌類側から植物側へ移動する炭素の流れを逆転させて、ついには自身が光合成をやめてしまったものがいます。このような植物は菌類に養分を依存していることから「菌従属栄養植物」と呼ばれ、ツツジ科のギンリョウソウや、ラン科のツチアケビがよく知られています。

菌従属栄養植物はツツジ科やラン科の系統で独立に進化しており、祖先は普通の植物だったと考えられます。まずは菌へ寄生する能力を獲得したのち、光合成能力を失ったようです。植物の側に、葉緑体を失って光合成できなくなるという突然変異が起こり、本来は生き残れなかったものが、菌への寄生能力のお陰でたまたま生き残ったのではないかと考えられるのです。

これらの植物の生態は未知の点が非常に多く、地下でどの菌類に寄生しているのかを知ることも容易ではありません。そこで放射性同位体分析という手法で炭素の起源を調べてみると、菌従属栄養植物が菌から得ている糖やでんぷんは、ごく最近固定された炭素に由来する場合と、数十年前に固定された炭素に由来する場合があることがわかりました。おそらく前者は生きた植物と共生する菌根菌に寄生しており、後者は枯れ木などを分解する腐朽菌に寄生しているのでしょう(図5)。これらの植物は、菌類のネットワークを通して他の植物からの光合成産物を得ていると考えることもできるのです。

(図5) 菌従属栄養植物と菌類の関係

矢印は光合成に由来する養分(糖やでんぷん)の流れを示す。菌従属栄養植物は菌根菌に寄生するタイプと腐朽菌に寄生するタイプがいることがわかった。どちらも菌類を介して他の植物の光合成産物を得ているという見方もできる。

菌従属栄養植物は菌から一方的に養分をもらうのみで、何も与えません。本来、菌類は共生相手となる植物種を選ばない一方、相手が養分を与えてくれるかどうかはちゃんと識別しており、そうでない植物からは離れていくことがわかっています。菌従属栄養植物は、この「制裁」とも言えるしくみをかいくぐり、菌類を「だます」のだと考えられます。

菌従属栄養植物が、菌類とお互いに利益をもたらしていた関係からどのような適応を経て光合成を止め、寄生者になったのか。この謎を解明できれば、生物同士がどんな時に助け合い、どんな時に敵対するのかについて理解を深められるはずです。

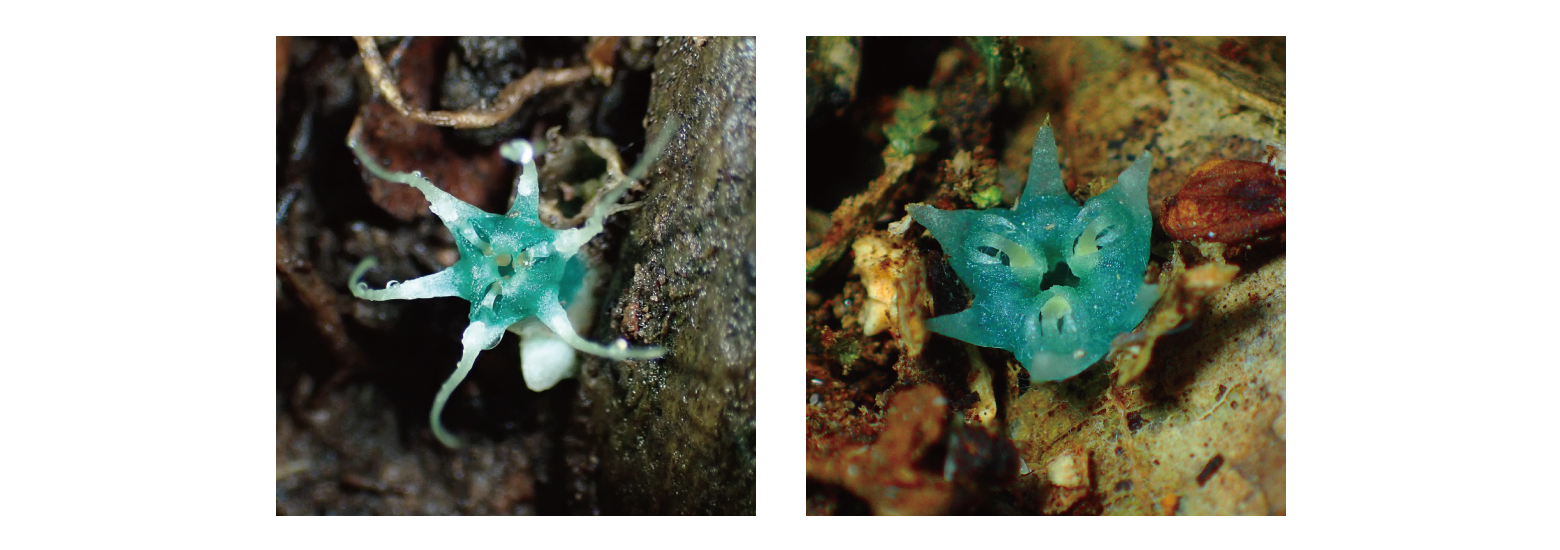

様々な菌従属栄養植物

著者のグループが発見、記載したものを含めて下に示した。菌従属栄養植物は希少なため、多くの種の生活史は謎に包まれている。

(図6-1)ギンリョウソウとキリシマギンリョウソウ

ギンリョウソウ属の植物は世界に1種だけとされてきた。しかし鹿児島県霧島では赤い花弁のギンリョウソウ(右)が見られ、DNA解析や寄生相手の菌類の分析を行ったところ新種と判明。最初の発見地を冠した「キリシマギンリョウソウ」と名付けた。

(図6-2)タヌキノショクダイ属とムジナノショクダイ属

タヌキノショクダイの仲間は、その名の通り燭台のような形の花をつける。英語では「妖精のランプ」と呼ばれる。

コウベタヌキノショクダイ(中央)は、生息地の開発などにより絶滅したとされていたが、2021年に30年ぶりに兵庫県三田市で発見された。花の直径は1センチ未満。

ムジナノショクダイ(右)は、一見、タヌキノショクダイ属の種に似ているが、DNA解析や形態学的な特徴は大きく異なっており、新たな属として分類するのが適当であることがわかった。そこで、「タヌキノショクダイと似て非なる種」という意味を込め、「ムジナノショクダイ属ムジナノショクダイ」と名付けた。日本で発見され、新属・新種と認定された植物は90年ぶり。

(図6-3)ホシザキシャクジョウとヤクノヒナホシ

ホシザキシャクジョウの仲間は「幻の花」と呼ばれる。その理由は、ほとんどの種が一度しか見つかっていないこと、分布も日本とアフリカ中央でしか知られていないことにある。左の写真のホシザキシャクジョウの花は直径5ミリ程度。右の写真のヤクノヒナホシは2007年に屋久島で発見され、九州大学の矢原徹一教授によって命名された新種。花の直径は3ミリ程度。

4. 菌従属栄養植物の繁殖

菌従属栄養植物は、菌糸のネットワークが発達する森の中に生息します。他の植物が利用できないニッチに進出したと言えますが、その際に、花粉を運んでくれる昆虫や、種子を運ぶ動物との関係性も再構築しなくてはならなかったはずです。このような植物は光合成をやめただけではなし得ない複合的な進化の産物であり、これまでの植物では知られていなかった驚くべき生き方を示してくれます。

林床には、ほとんどの植物にとって有力な送粉者であるチョウやハチは、ほとんどやってきません。菌従属栄養植物の多くは背丈が小さく、落ち葉や枯れ木に埋もれるように咲いています。彼らはどのように受粉をするのでしょう。

菌従属栄養植物の多くは、自家受粉によって子孫をのこす仕組みをもっていることがわかりました。おそらく明るい場所に比べて極端に昆虫が少ない環境であり、他家受粉ができなかった時の補償として、自家受粉が進化したのでしょう。中でも極端な例として、咲かない花である閉鎖花しかつけない植物を2種類見つけました(図7)。その一つである「ヌカヅキヤツシロラン」の閉鎖花を開いてみると、おしべがめしべに向かって180度折れ曲がっており、確実に自家受粉をする形に進化したことが見て取れました。光合成を行う普通の植物において、閉鎖花しかつけない種は今のところ存在していません。

(図7) 閉鎖花だけで世代交代を行う菌従属栄養植物

左:タケシマヤツシロラン 右:ヌカヅキヤツシロラン

どちらも花のつぼみをつけているように見えるが、これらは「閉鎖花」であり開くことはない。閉鎖花の内部で自家受粉が行われる。

本来、植物にとって望ましい受粉は、遺伝子の組み合わせの多様性を生む他家受粉です。自家受粉は容易ではありますが遺伝的な多様性が生まれず、有害遺伝子の影響が顕在化しやすいなどのデメリットがあります。短期的に、自家受粉によるメリットがデメリットを上回る場合、閉鎖花が進化するのでしょうが、この戦略がどれくらい永続的かは別問題です。ダーウィンは自家受粉のみで種を維持することは不可能とさえ言っています。恐らくヤツシロランのような植物は、進化の袋小路に入り込んでしまった存在であり、今はまだ見ることができても、数百万年単位のスケールでは絶滅の運命にあるのかもしれません。

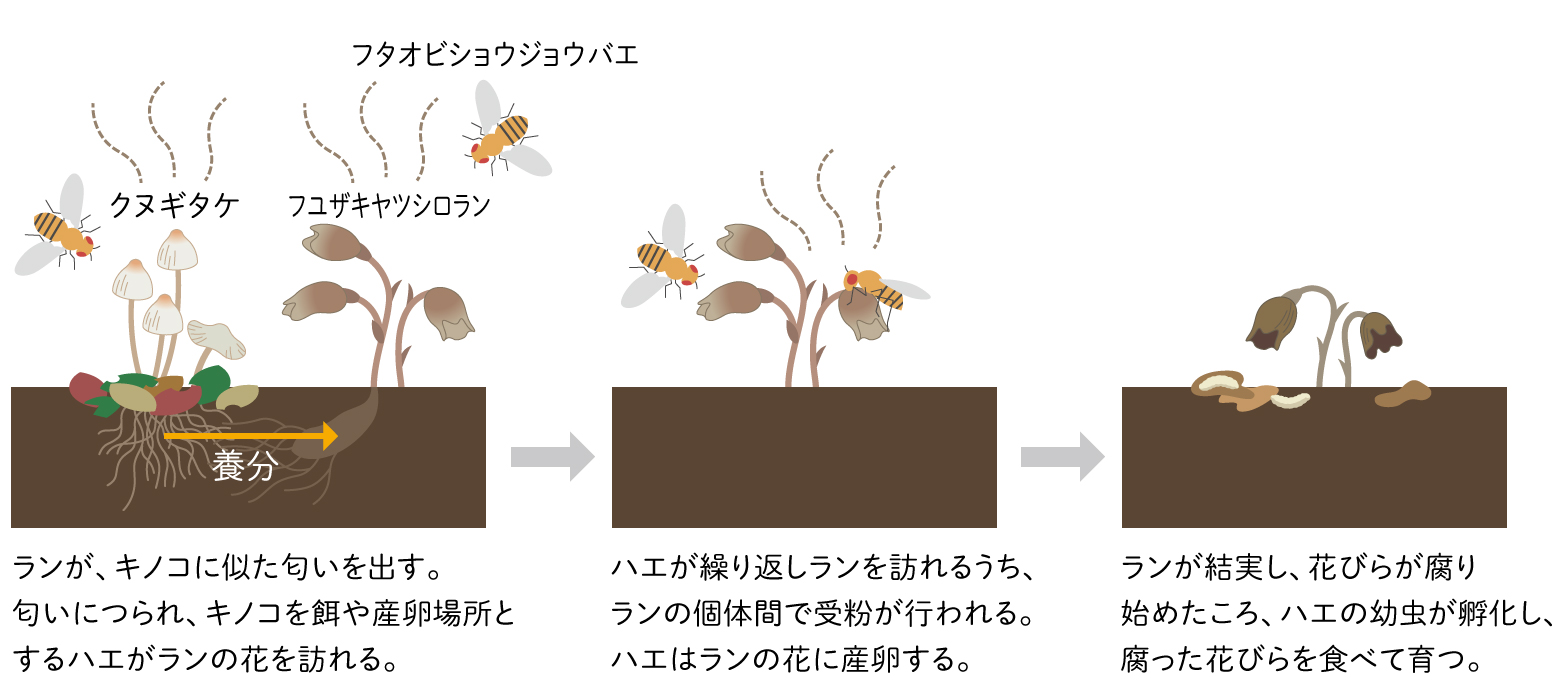

他のヤツシロランの仲間は、独自の送粉者を見つけていました。クロヤツシロランという種では、きのこを食べるショウジョウバエを誘引して、花粉を運ばせることを私たちが発見したのです。じめじめした林床に豊富にいる昆虫とうまく関係をつくることによって受粉を達成してきたようです。

当初はヤツシロランがショウジョウバエを一方的におびき寄せるだけで、ハエには何も報酬を与えないと考えていました。ハエのメスがきのこと間違ってクロヤツシロランに産卵することもありますが、幼虫はランを食べられずに死んでしまいます。

しかしフユザキヤツシロランという種は、腐った花びらがショウジョウバエの幼虫の餌の役割を果たしていることがわかりました(図8)。フユザキヤツシロランを訪れるショウジョウバエは、普段はきのこを食べるハエです。本来ならヤツシロランの花を利用することはできないはずなのですが、フユザキヤツシロランは菌類に寄生してその養分を奪っているため、成分がきのこに近くなっており、ハエが食べられるようになったようです。ラン・きのこ・ハエという3者の関係が変化し、それまで一方的に利用されていたショウジョウバエが、さらにヤツシロランを利用するように進化したのではないかと思います。

あらゆる生物間相互作用に当てはまることですが、共生と呼ばれている関係も、実際は寄生などの敵対的な関係に近いものだと考えることが重要です。教科書ではこれらを対立するもののように並べていますが、結局どのような生物の関係も、互いが互いを利用し尽くそうとした結果生じたものであり、たまたま利害のバランスが取れていれば「共生」、バランスが悪ければ「寄生」と私たちが呼んでいるに過ぎません。生物同士の関係は、互いを思いやる関係ではなく、緊張感のある関係と言ってもよいでしょう。利害のバランスは種の組み合わせによって違いますし、場合によっては同じ種でも、地域や時期によって変化しうるものなのかもしれません。

(図8) フユザキヤツシロランとフタオビショウジョウバエの共生関係

5. 菌従属栄養植物の種子

植物にとって送粉と並んで重要なのが、種子を散布することです。親株の近くは、その種をねらい撃ちする捕食者や病原菌が集まるため、小さな新芽にとって危険な場所だと考えられています。親のすぐそばで発芽した種子は高確率で死亡すると言われており、数十センチ離れるだけで死亡率が大きく下がるという報告もあります。種子を適度に離れた場所に移動させることが重要であり、また長距離散布に成功すれば、新たな地域に分布を広げる機会にもなります。

植物が、動物の栄養となる果実をつくって、果実ごと種子を食べてもらうことは有効な戦略です。樹木の種子は大型であるため哺乳類や鳥が食べて運ぶことが多く、動物の目につきやすい赤い色をしているものが数多く見られます。種子を運ぶ時は、花粉を運んでもらう時のように出口が厳密に決まっていませんから、様々な動物に食べられて辿り着く場所が違ってきても、その分生き残る確率が上がると考えられます。

菌従属栄養植物の場合、種子を他所へ移動させることは特に切実な問題です。菌があまりたくさんの個体を養えない場合がほとんどですから、親に加えて子が寄生を始めると、菌が食い尽くされるリスクが上がってしまいます。

菌従属栄養植物は寄生能力をもつためか、養分を種子に蓄えていません。種子が非常に小型なので、多くの種は風で散布されると考えられてきました。しかしこれらの植物が生える林床は、風通しが悪く、風で飛ばすことは実質的に不可能です。さらに菌従属栄養植物の果実は、大型のツチアケビの種子などを除けば小さくて美味しくないため、哺乳類や鳥には見向きもされないのです。主に種子を散布するのは、カマドウマやダンゴムシ、ワラジムシなどの少し変わった無脊椎動物であることがわかりました。菌従属栄養植物が林床に進出するにあたり、これまで関わりをもたなかった変わった動物に種子を託すという独自の進化が起きたようです。

(図9) ギンリョウソウの果実を食べて種子を散布する動物たち

左:カマドウマ 中央:ハサミムシ(撮影:横山 耕) 右:ワラジムシ(撮影:横山 耕)

カマドウマやダンゴムシによる散布距離はせいぜい数メートルでしょうが、菌糸はほんの数歩移動しただけで分布する量が変化するので、たとえ数十センチ・数メートルの移動でも生存の確率が上がるはずです。またギンリョウソウを食べるのは、基本的にカマドウマなどの無脊椎動物のみです。移動能力の低い昆虫であるにもかかわらず、ギンリョウソウが全国に分布していることから、長距離の散布が何らかの手段で稀に起こっていると考えられます。ここから、カマドウマやダンゴムシを別の動物が食べることで、稀に長距離散布が起こるのではないかと予想しているところです。

6. 様々な生物の関係を探る

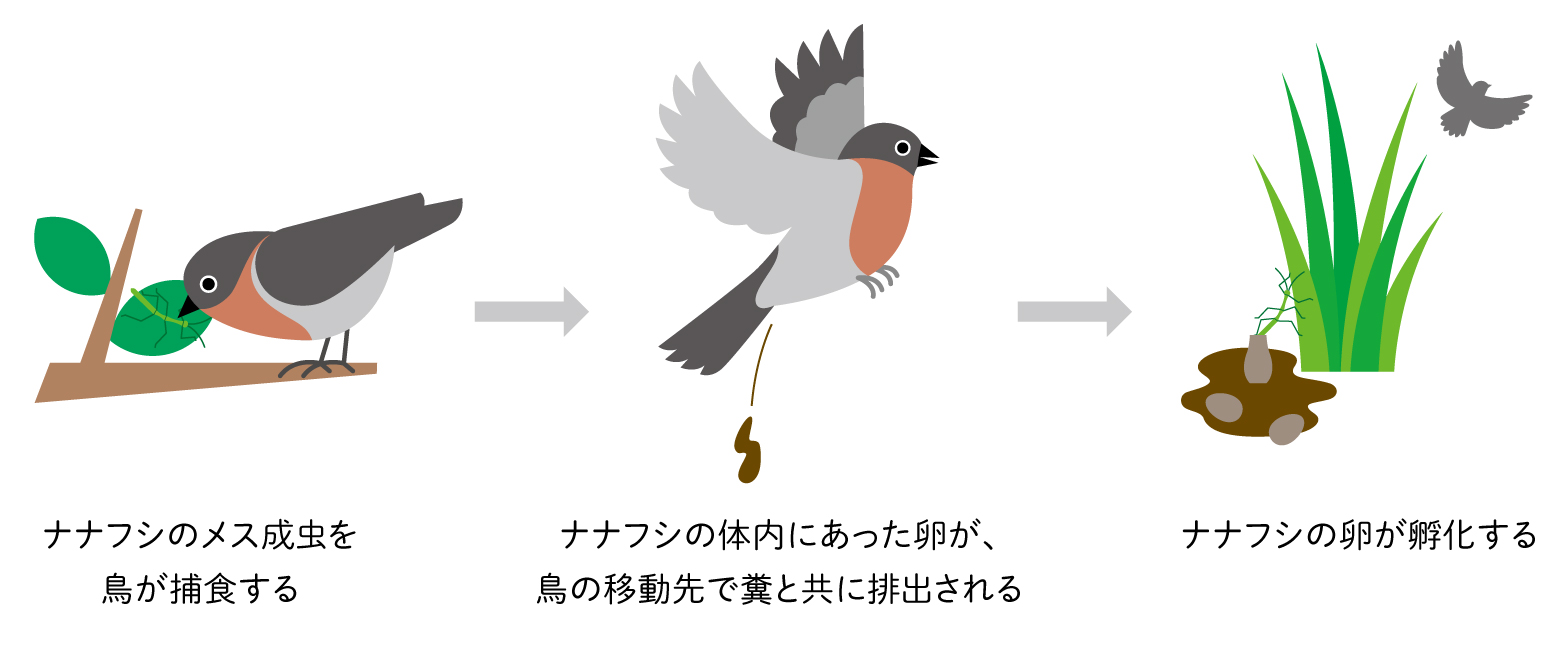

植物の周りには、植物を利用する生物をさらに利用する生物が集まります。フィールドでは、生きもの同士の多様な関係に気づくことがあります。例えば、ナナフシのメスの成虫が鳥に食べられた際、ごく稀に、ナナフシの体内にあった卵が消化されずに生き残ることを発見しました。鳥の糞として排出されたナナフシの卵が、鳥の移動先で孵化するのです。いわば「ナナフシの鳥散布」です。昆虫の卵が鳥に食べられて運ばれるという発想は、植物を研究してきたからこそ持てた視点かもしれません。ましてや枝に擬態して鳥の眼を免れているとされるナナフシです。しかし成虫を果肉、卵を種子と捉えれば、起こっていることは結果的に種子散布と同じです。実は、野外でナナフシが鳥に捕食されている様子もよく見られるのです。ただし、鳥に消化されない卵をもつことが、本当に鳥の捕食に対する適応かどうかはわかりません。寄生バチや病原菌に対する適応の結果かもしれませんし、全くの偶然ということもあり得ます。

全国のナナフシのDNAを調べると、実際に、離れた地域のナナフシの個体群の間で遺伝子の交流があることが検出されました。やはり稀ではあっても、鳥による卵の散布は起こっているのでしょう。ナナフシにとって鳥に食べられることは移動分散のメリットがあるともいえますが、これはあくまで種単位の話で、個体の単位でみればデメリットが大きすぎます。やはりナナフシの主要な戦略は、枝そっくりに擬態して捕食を免れることだと思いますね。それでも、実際、長距離移動をする鳥に捕食されることが、ナナフシの分布拡大や局所的な絶滅の回避につながっている可能性はあるのです。

(図10) 鳥によって卵が散布されるナナフシ

現在、命名と記載がなされている生物は数多くいますが、その生き様までわかっている種は、そう多くはありません。観察することで、今まで見落とされていた生物同士の関係性が見えてくることがあります。いわゆる最先端の手法を使う研究は、数年単位で価値が変わっていきますが、観察によって得られた事実には、時代を問わず普遍的な価値があります。そのような意味ではあまり肩肘張らず、好きな生物を観察し、未知の生態を明らかにしたい位の動機で研究するもよいのではないかと思います。その一方で、自らが発見・開拓してきた現象を深く理解するためには、新しいテクニックを取り入れ、困難な課題に挑戦することも重要です。例えばナナフシの研究では、最先端のDNA解析も取り入れることで、実際にナナフシが鳥に食べられることによって長距離分散しているという証拠を得ることができましたし、菌従属栄養植物については、放射性同位体やDNA解析を行って初めて、菌類と植物の対応関係や進化の道筋を知る手がかりを得られました。いずれにせよ、どんな生物でもじっくり観察して、きちんと勉強して意義付けをすれば、程度に差はあるにしろ、必ずほかの人にも面白いと思ってもらえるような研究になると思っています。

末次健司(すえつぐ・けんじ)

1987年奈良県生まれ。2014年京都大学大学院人間・環境学研究科相関環境学専攻博士後期課程修了、博士(人間・環境学)。2015年京都大学白眉センター特定助教、神戸大学大学院理学研究科生物学専攻生物多様性講座特命講師、同准教授を経て2022年より教授。主著に「『植物』をやめた植物(たくさんのふしぎ傑作集)」(福音館書店)がある。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)