今号テーマ

進化の時間

私たち生命がたどって来た38億年といわれる歴史の中で、海の中で生まれた生きものが新しい世界である陸地に生存圏を広めたのは、わずか数億年まえのことです。リサーチでは、海に残った動物、上陸時の姿を偲ばせる植物、そして最後に上陸した脊椎動物に目を向け、波乱に満ちた生きものの時間をたどります。法然院貫主の梶田真章さんとの対談では、宇宙の時間「劫」から「刹那」という一瞬の時間までと、巡る輪廻の仏教の時間から、この世界を生きることを語り合いました。JT生命誌研究館は今年、創立30周年を迎えます。生きものがつないできた歴史に比べるとまだ浅いものですが、これからも生命誌は大切だと思うことを考え続けます。応援をどうぞよろしくお願いいたします。

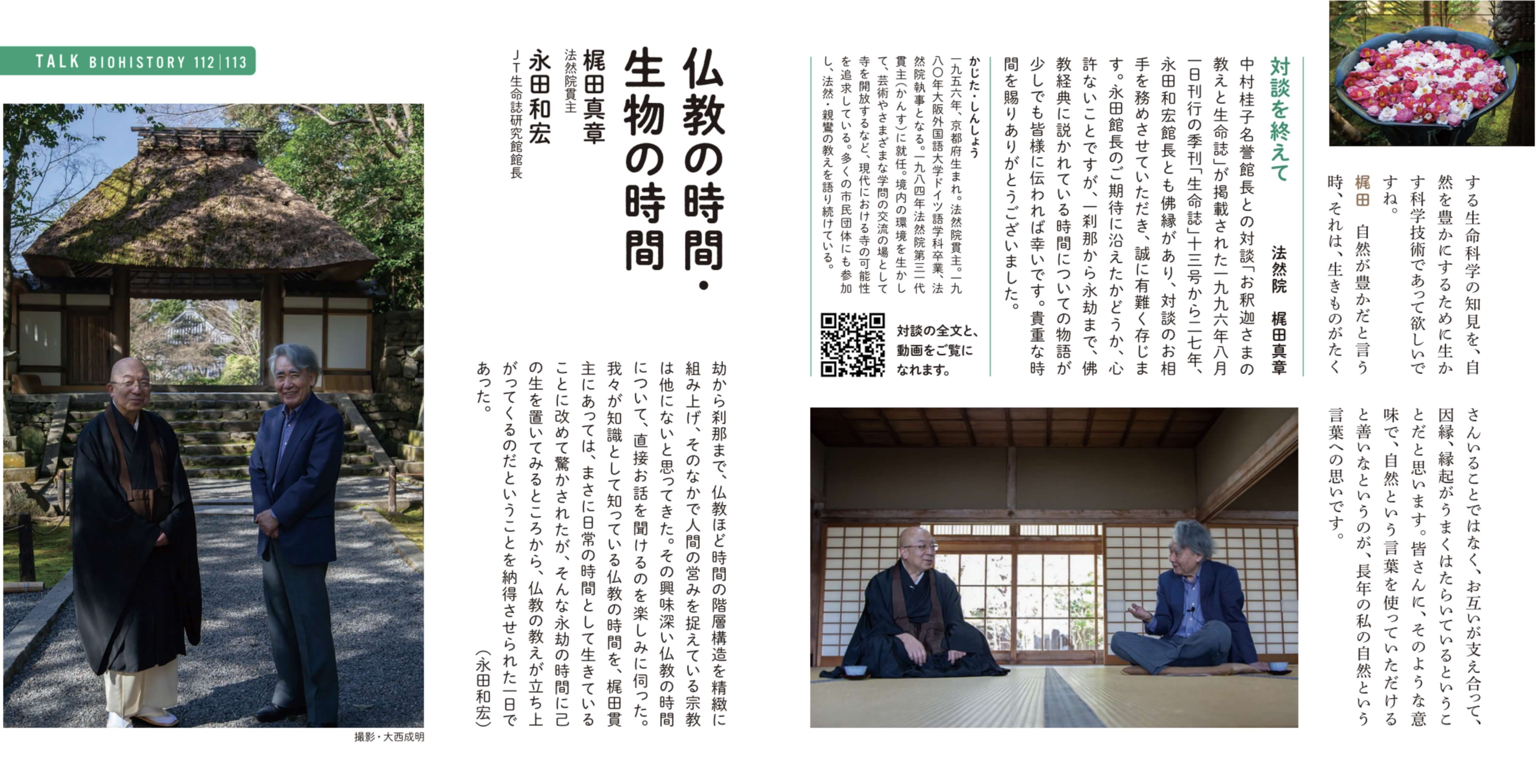

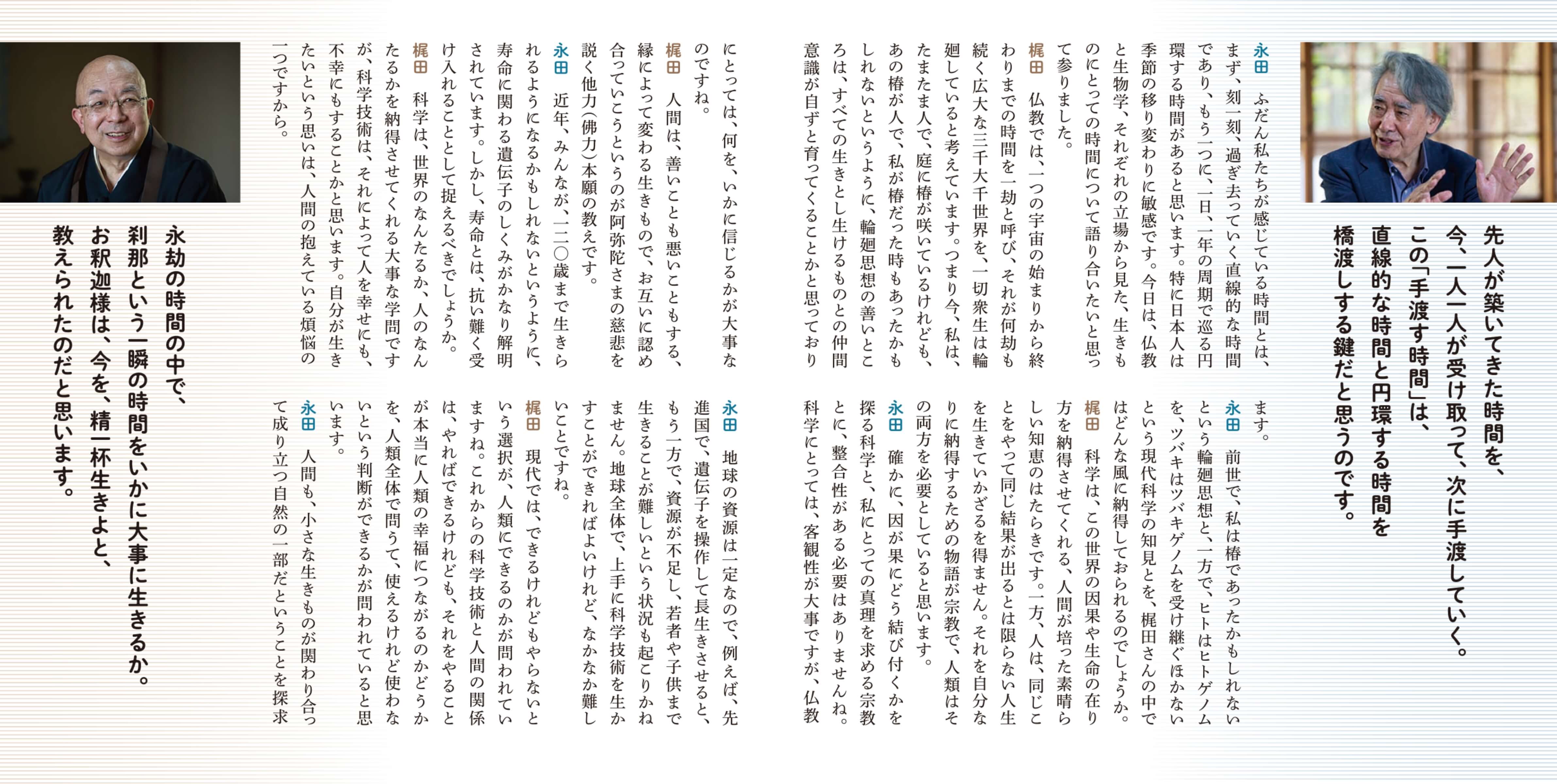

TALK

仏教の時間・生物の時間

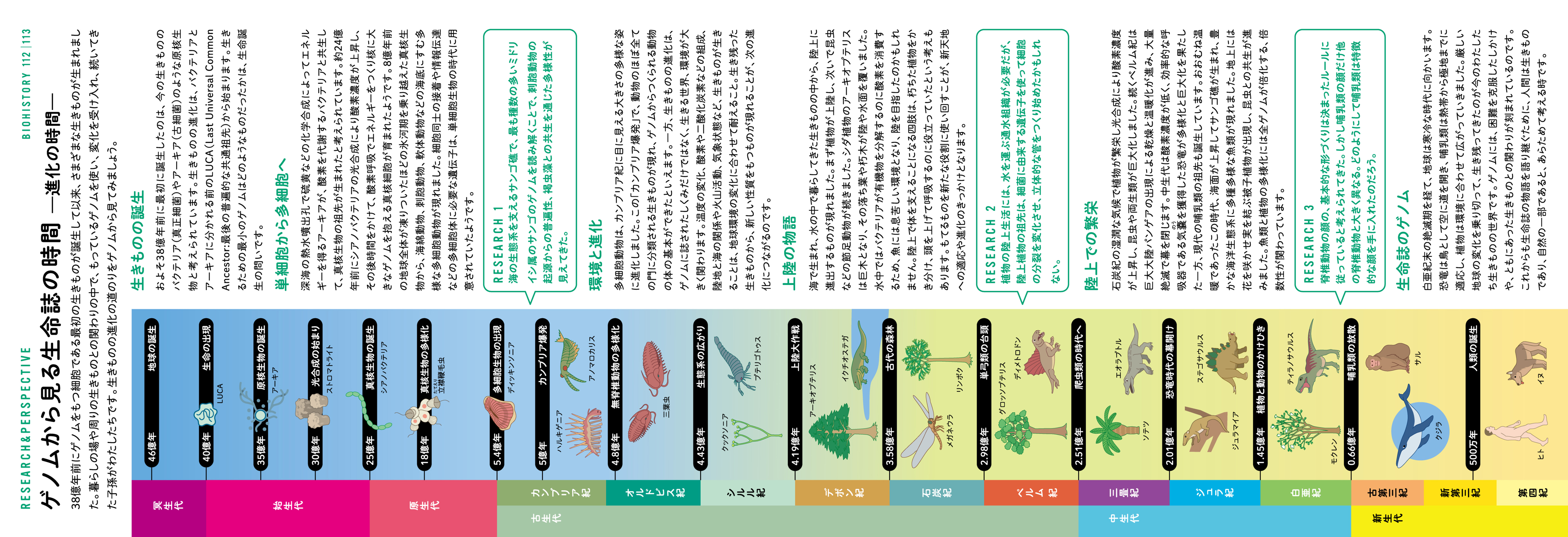

ゲノムから見る

生命誌の時間

ー進化の時間ー

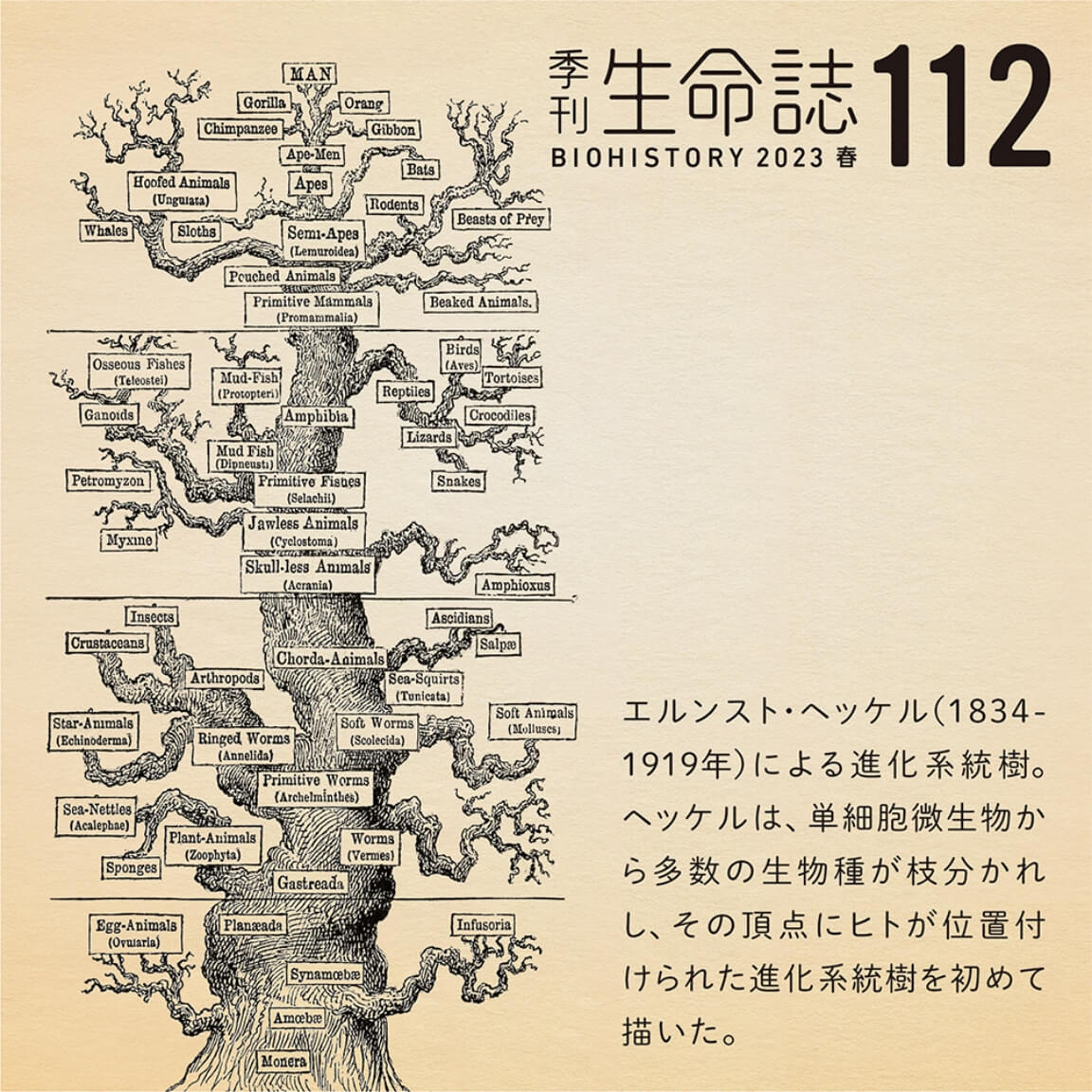

38億年前にゲノムをもつ細胞である最初の生きものが誕生して以来、さまざまな生きものが生まれました。暮らしの場や周りの生きものとの関わりの中で、もっているゲノムを使い、変化を受け入れ、続いてきた子孫がわたしたちです。生きものの進化の道のりをゲノムから見てみましょう。

はじめに-

RESEARCH1

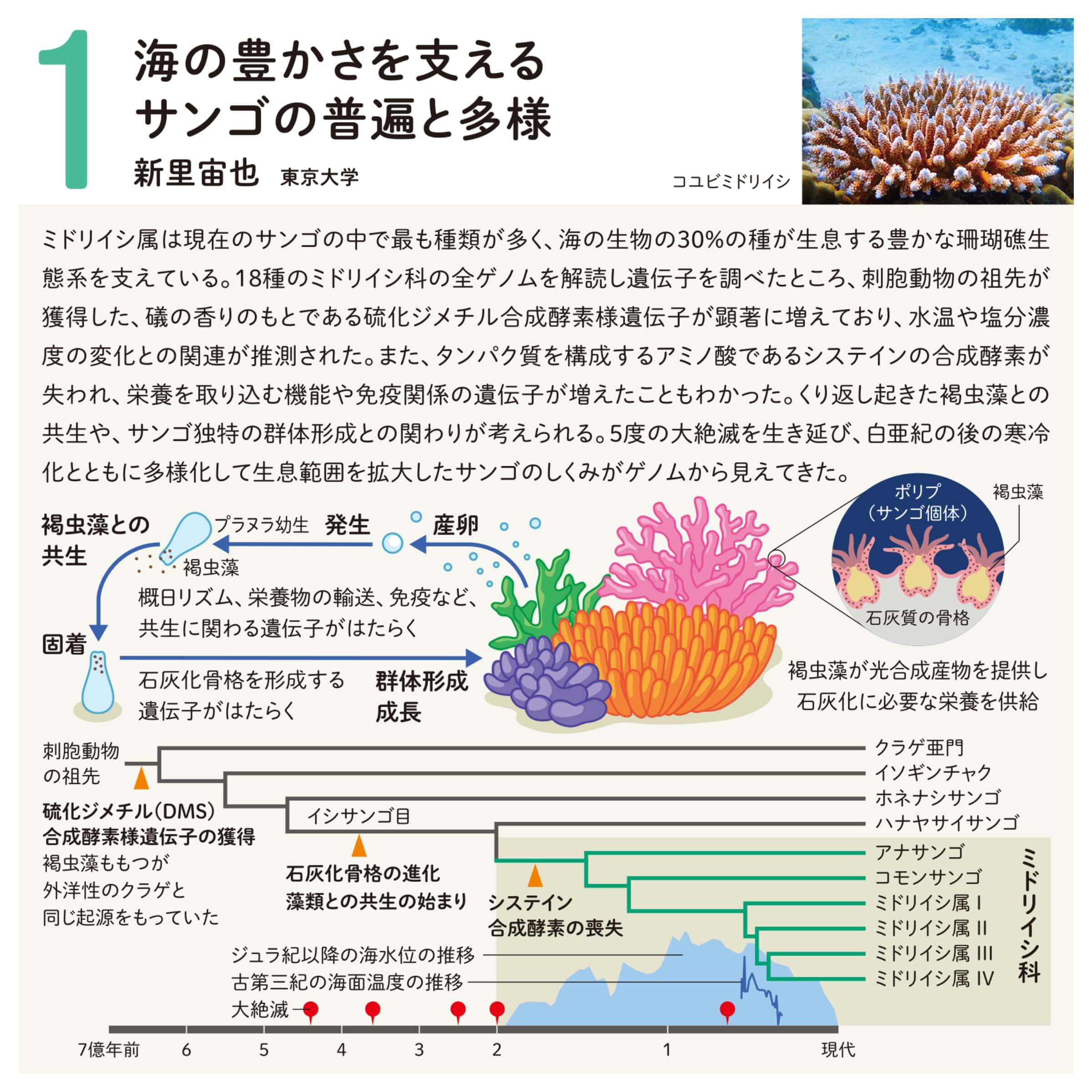

海の豊かさを支える

サンゴの普遍と多様新里宙也東京大学

-

RESEARCH2

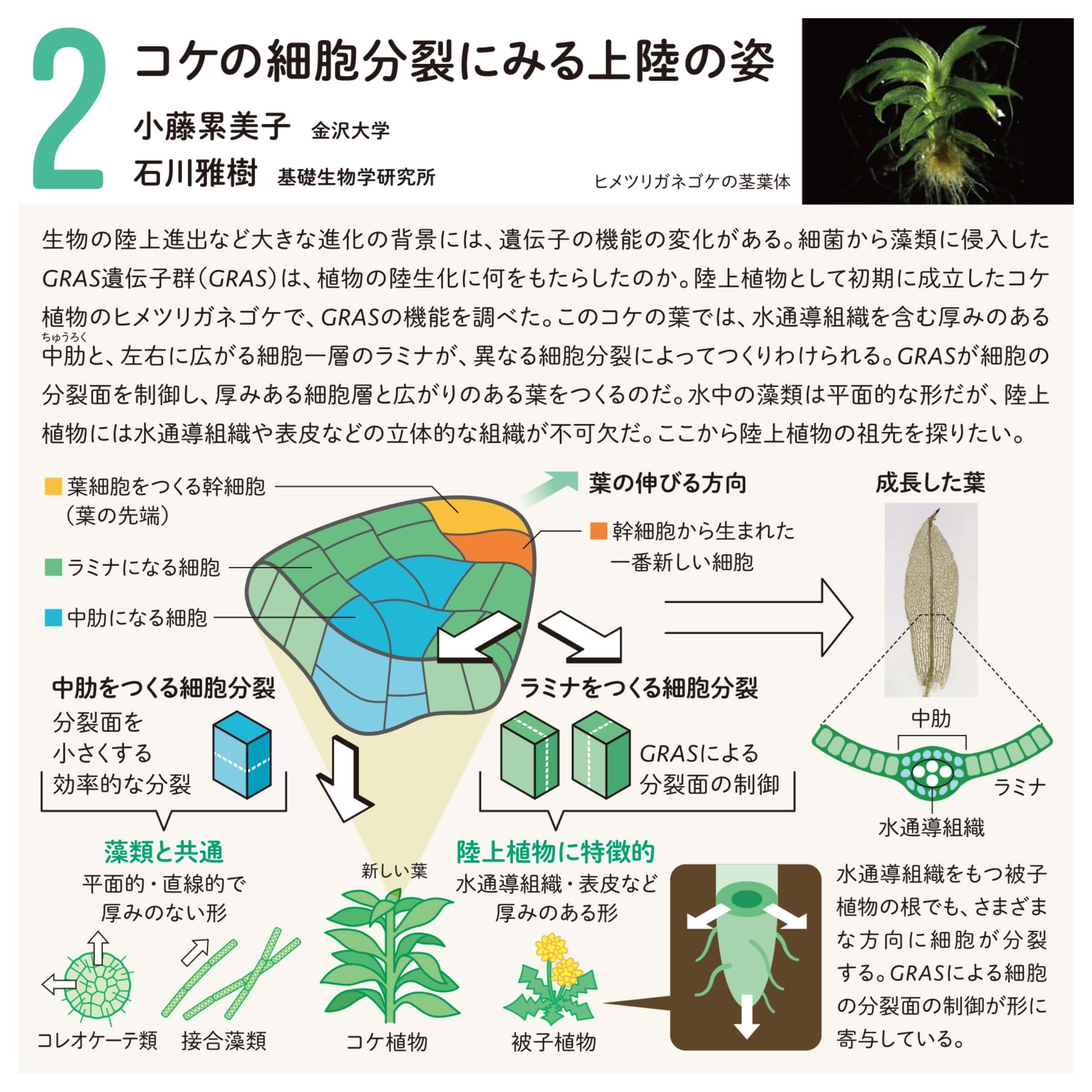

コケの細胞分裂にみる

上陸の姿小藤累美子金沢大学

石川雅樹基礎生物学研究所

-

RESEARCH3

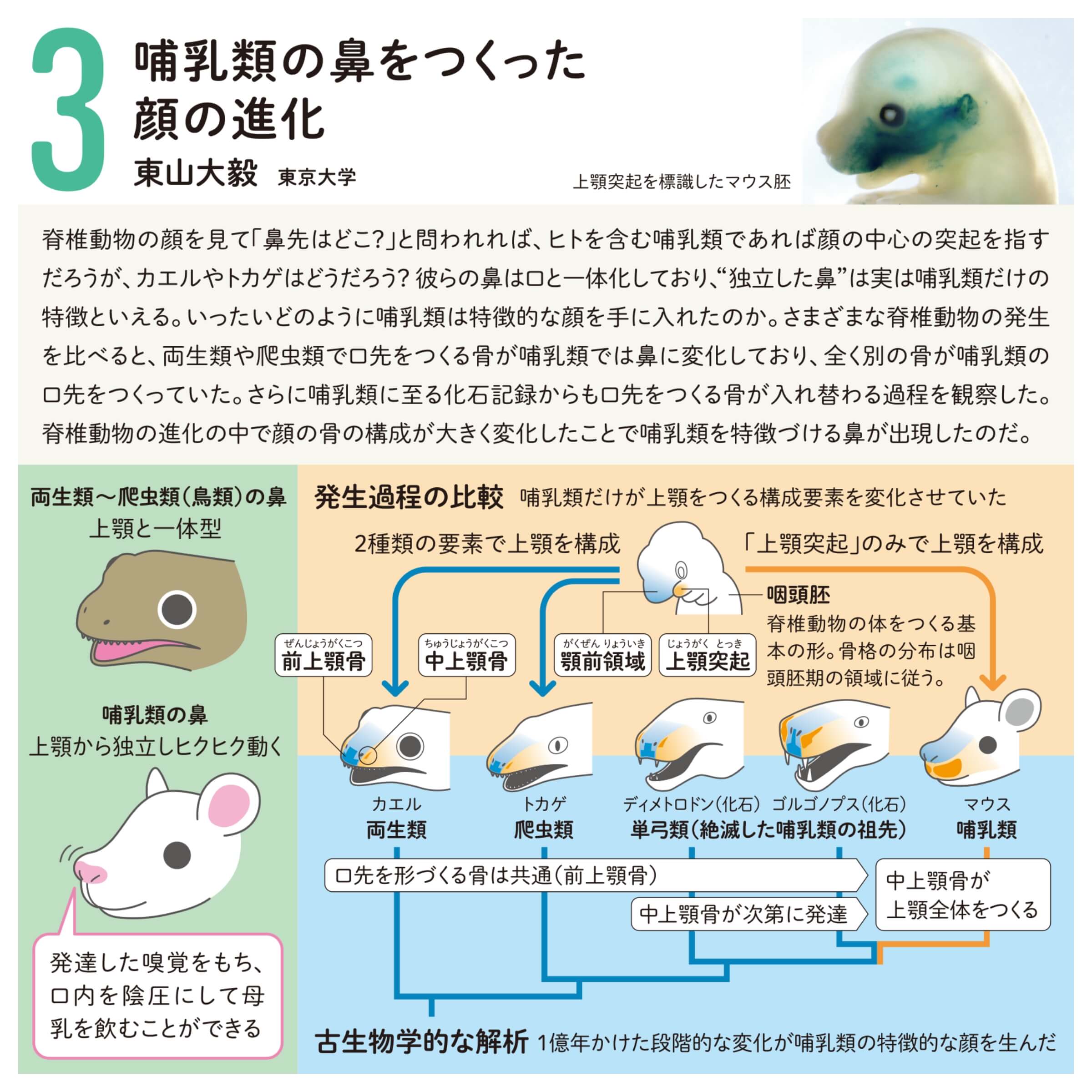

哺乳類の鼻をつくった

顔の進化東山大穀東京大学

シロオビアゲハ

ゲノムのある領域に並ぶいくつかの遺伝子が一緒にはたらき表現型を変えるとき、その領域を「超遺伝子」と呼びます。シロオビアゲハのメスは毒をもつベニモンアゲハに擬態します。そっくりでなければ意味をなさない巧妙な表現型である擬態のしくみが「超遺伝子」から見えてきました。

アゲハチョウ科

ナミアゲハとキアゲハは、成虫の翅の模様がそっくりで生息域も共通していますが、蛹になる直前の幼虫の模様や、食べる食草は全く違います。ナミアゲハの幼虫はミカン科、キアゲハの幼虫はセリ科が食草です。幼虫の模様はそれぞれの食草にうまく隠れる模様なのかもしれません。身近なアゲハチョウの仲間を探しに出かけてみましょう。

CARD

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)