Picture Library

番外・時間のメタモルフォーゼ

出でよ次世代サイエンス・ディレクター

—編集長お別れの弁

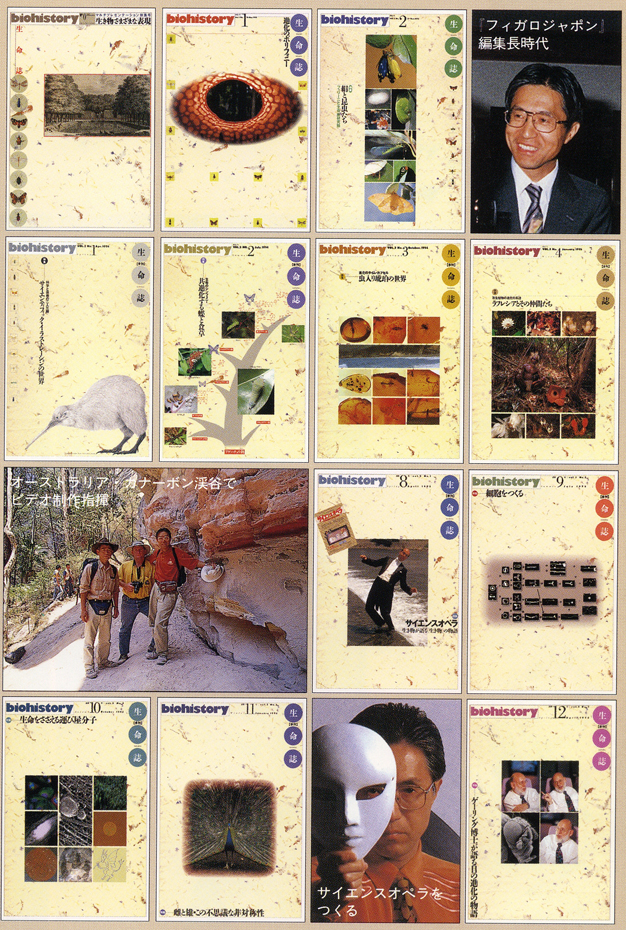

季刊『生命誌』も、おかげさまで通巻12号を迎えました。4年前には生命誌研究館の準備室が東京・虎ノ門に発足し、0号(通巻1号)を作ったときは編集長の私ひとりでした。いまでは、スタッフ4人をかかえるなかなかの所帯です。

といって、私を含めたスタッフはこの雑誌だけを作っているわけではありません。私たちは生命誌研究館のコミュニケーション部門に所属し、『生命誌』の発行をはじめ、科学ビデオの制作から展示の企画・制作、さらには来館者の応対やメディアの取材への対応まで、さまざまなことをしています。私はその部門の長として、研究以外のすべての制作物を統括しています。

私の経歴はなかなか風変りです。大学の専攻は宇宙論、毎日新聞時代は事件記者、その後『ニューズウィーク日本版』で国際報道を担当し、仏系女性誌『フィガロジャポン』の編集長。そして、「科学を文化にする」との中村桂子副館長の言葉にひかれて、生命誌研究館にやってきました。

科学を文化にするためには、音楽や絵画、文学、舞台、映画など、芸術分野と同列の「科学の表現」を開発する必要がある、というのが私の持論です。そのための専門家の意味で、私は自分自身に「サイエンス・ディレクター」の肩書をつけました。表層に走ることなく、科学の本質を伝えるにはどうしたらいいか。私が、表現の核に選んだのが「感動の共有」でした。知識や理屈を伝えようとするから、科学は難しくなる。音楽や絵画などの芸術と同じように、科学も感じてもらうことから始まるのではないか。私は生命誌研究館のすべての制作物を、このコンセプトに基づく「作品」として作ってきました。

『生命誌』は、女性雑誌のアート感覚を科学誌の世界に持ち込んだものです。美術や音楽、建築などの分野を科学の最先端記事と同居させ、ヴィジュアルを重視した「感じる雑誌」を目指しました。高度な科学性と豊かな感性とが、調和しながら醸し出す心地よい空間ー。これが私の表現しようとした世界です。

科学と舞台・音楽との統合を試みた「サイエンスオペラ」は、科学の新しい表現を目指す私のひとつのゴールでした。とくに、プロコフィエフの原作を45億年の進化の物語に書き換えた生命誌番「ピーターと狼」は、格別に思い出に残る作品です。ピーターを時間、狼を恐竜、おじいさんをダーウィン、といった具合にまったく新しいキャラクターを考え出しました。個々のキャラクターをどの楽器と組み合わせれば、進化の物語が原曲と違和感なく聞こえてくるのか―。三好礼子(あやこ)スタッフと何カ月もかけて作りあげた私の初めての「音楽作品」を、中村副館長が見事に演じてくれました。

従来の科学的な作品は、科学的すぎて面白くないか、面白さを重視しすぎて科学性に欠けるきらいがありました。深い科学性と、真のエンターテイメント性を同居させること。この狙いを実現するために、何もかも自分で試してみる必要がありました。スピルバーグのジュラシック・パークの検証を試みたビデオ「恐竜は現代に蘇るか」では監督に挑戦し、ビデオ「オーストラリアの溝堀り型アリ地獄」では、キャスターとして出演もしました。岡田節人館長をはじめとしたよき上司とすばらしいスタッフ、そして外部のすぐれた協力者に恵まれたことはとても幸せでした。こうした多くの人の力で、ほかの科学館や博物館とは一味違った「作品群」を生み出してこれたと思っています。

スタッフのなかから、次世代のサイエンス・ディレクターが育ちつつあります。私は3月いっぱいで生命誌研究館を退社し、後進に道を譲ります。科学も芸術も、それをささえる哲学がなければ花が開きません。哲学の道に入ることが、私にとって学生時代からの夢でした。4月からは、東京近郊の女子大で哲学を探求しながら、新しいタイプの「プロデューサー」「ディレクター」として、今度は「哲学の表現」を開発していきたいと思っています。

(もぎ・かずゆき/生命誌研究館コミュニケーション・マネージャー、サイエンス・ディレクター)

※所属などはすべて季刊「生命誌」掲載当時の情報です。![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)