Science Opera

生き物が語る「生き物」の物語

ハイドンの交響曲にのって、座談の名手が語る生き物の素晴らしい能力の物語。

イモリは目のレンズを取っても再生する。では、人間は?

脳が発達するにつれ、失われてきた生物の秘密を打ち明けよう。

序章 私はイモリ

私、イモリという名前で呼ばれる動物です。腹が真っ赤ですのでアカハライモリというのが、正式の名です。水のきれいな小川や、小池にひっそりとすんでいます。たいていの生き物がそうなのですが、私も、すごい業(わざ)を身につけています。万物の長という人間たちが、羨んでも、真似しようのない秘儀といえましょう。察するに、人間は、脳が発達したおかげで、生きざまを脳に頼りすぎていて、私たちの心得ている業をとっくに失ったのでありましょう。この業の素晴らしさは、ドラマ、そしてオペラの筋書きになります。そこで、これから、マエストロ井上道義先生の指揮する京都市交響楽団のお助けを頂いて、私の業の物語をオペラで綴ることにいたしましょう。

第一幕 18世紀:実験生物学の源流

私の仲間ではないのですが、まあ、弟分ともいうべき、トカゲの心得ている秘儀は、じつは古くから人間さまの間ででもよく知られ、「トカゲのしっぽ切り」という言葉は広く使われます。トカゲは自分のしっぽを根元の近くで自分で切って逃げ、危機を逃れます。そして逃れた本体からは、切り落としたしっぽはちゃんと元と同じ大きさに生えてきます。つまり、しっぽの一部を犠牲にして、トカゲは、その生命の維持に成功する、というわけです。

私、イモリのもつすごい秘儀は18世紀の後半に、イタリー人ラッツァロ・スパランツァーニや、スイス生まれの生物学者、シャルル・ボネが見つけてくれました。私は尾だけでなく肢を切り落とされても、再び元と同じ長さに再生できるのです。

この時代、人間の「知」はキリスト教の教義と結びついていました。スパランツァーニさんは大学の先生であり、神父さんです。つまり、今日では考えも及ばぬような、いわばトータルな知性が特色であり、自然現象の科学も神学も、一体として把握されるべき時代のことでした。実際、「再生してきた新しい部分も、旧のものと同じく神の恩寵を受けているか」といった議論もさかんであったのです。

池や沼の水草にくっつく小さなイソギンチャクのような生き物ヒドラを見たことがありますか。ちょっと目には植物ですが、枝の先のようなところはしょっちゅう動いていて、これで餌をとって食べているようなので、動物にも見えます。

植物か、動物か?それを、とてつもなくおもしろいアイデアで決めてみようとした人がいます。その研究は、生物学の新しいやり方を開き、そして生き物のもつ神秘的ともいえそうなすごい能力を明らかにする道を開きました。その人は、アブラハム・トランブレー(1710~84)、時は18世紀、古典音楽の父ともいわれるハイドン(1732~1809)が活躍したのと同じ時代です。問題の人、トランブレーはジュネーブ生まれのフランス人、池のある大きな館にすんで、ご領主の会計士兼、二人の子供の家庭教師をしていたのです。

ヒドラというのはギリシャ神話に登場する怪物の名です。察するに、わけのわからぬ生き物、と考えられていたに相違ありません。ヒドラがもし植物であれば、からだを切っても、元と同じ姿をつくれるはずです。もう当時は、植物では、茎の一片を土にさしておくと、元と同じく根や葉のできてくることは、よく知られていましたから---。トランブレーのお館の庭の池には、ヒドラがたくさんすんでいました。彼は子供たちと一緒にヒドラを採集し室内にもちこんで、2つに切ったヒドラは元と同じになるかどうかを実験したのです。結果は、完全な再生が起こることがわかったのです。もっともこのことはヒドラを植物とすることにはならず、多くのほかの理由で今ではヒドラは動物です。

実際18世紀の、とくにフランスでは、この再生は当時の大きな一般的話題となりました。ザリガニのはさみ、カタツムリのつのなどが、切っても再生することは、当時の何千人という一般の人たちが関心をもって自分で実験してみた、ということです。そのなかには、レオミュールという万能学者がいましたし、ヴォルテールというような大思想家・哲学者までいたのです。時あたかも、ディドロの百科全書が刊行された時代であり、新しい知識を渇望する啓蒙精神はこんな生き物についての問題にまでも、いきいきと波及していたのです。実験によって、人間たちは初めて、生き物とは、その底にこんなにもすごい生命力をもっていることに気がついたのです。新しい生物の科学の幕開けです。

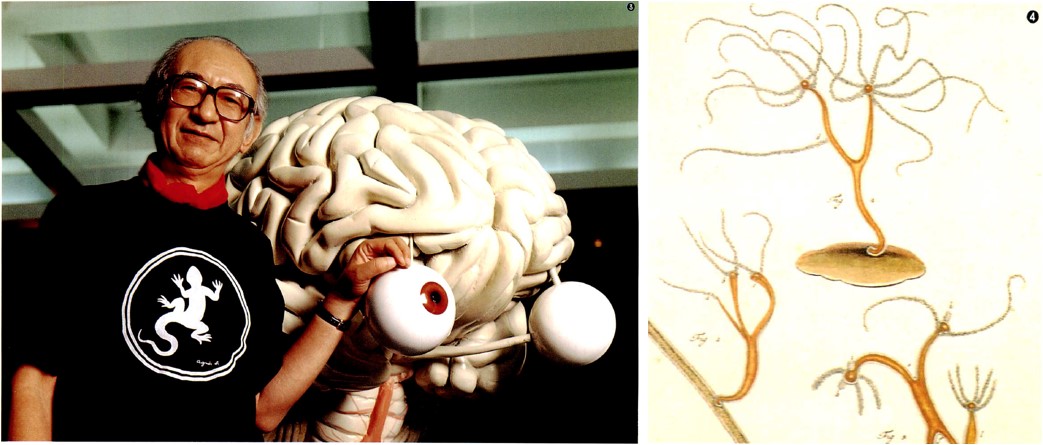

(左)イモリのTシャツを着た岡田節人館長。舞台で使う巨大な脳と眼の模型を前にして(写真=外賀嘉起)

(右)動物か植物か?ヒドラは18世紀の実験生物の源流をつくった

第二幕 イモリのレンズは再生すること

外部からの情報の非常に多くを視覚に頼っている動物は少なくありません。光を受ける眼も、イモリでは再生できることが18世紀には知られたのです。眼を全部取り除いてしまっては再生できないのですが、少なくともレンズを除いても確実に再生します。眼の重要な機能を考えると、これはすごい発見であります。

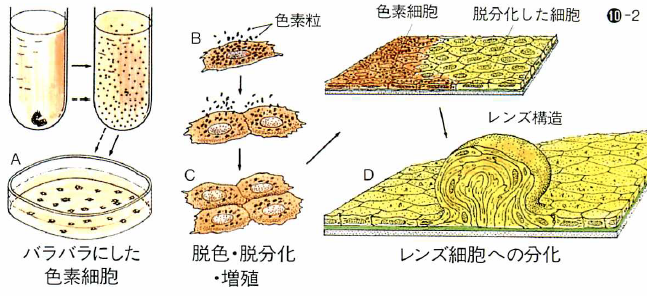

ところで、再生したレンズはどこからやってきたのでしょうか?19世紀の終わりに(1895)、ドイツ人ウォルフは、レンズの上部にあるひとみの部分(虹彩という)の黒い色素をもった細胞が、レンズが除かれると変化して、やがてレンズになることを見つけました。

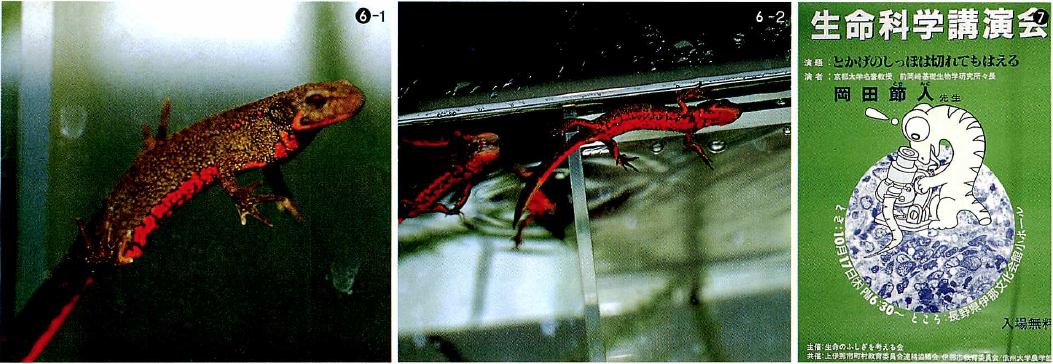

(左・中央)アカハライモリは、眼の再生実験には欠かせない(生命誌研究館の水槽で。写真=高橋 直)

(右)トカゲになって尾を再生する岡田館長?長野県伊那市で行われた講演会のユーモラスなポスター

ウォルフはこの結果に驚き、ダーウィンの進化論は間違っていることを証明した、と考えました。なぜなら、眼がなくなるようなことが生体におきれば、その個体は淘汰されて子孫に残ってこないでしょう。その淘汰圧に抗して、レンズなしイモリでも、それを再生する能力を秘めていることによって生き残ってきた、ということになるからです。

それはともかくとして、レンズ再生の発見は、自然が隠していたじつに見事な仕掛けが、細胞のもつ性質として存在していたことを見いだす一つの入り口だったといえます。皆さん、ひとみをよく見てください。その黒いところは色素細胞です。この細胞がまったくその色と姿と形とはたらきを変えてレンズになる、これがレンズの再生の秘密だったのです。

イモリの眼からレンズを除くと、2~3日も経つと、ひとみの上方の黒い細胞の周りに、それまで見られなかった大型の無色の細胞が集まってきます。この細胞は、なんと黒い細胞から、黒い色素を吸いとるようなはたらきをするのです。こうした細胞はヒトにもあり、私たちの体に入ってきた異物(細菌とかトゲとか)を掃除する役をしているのです。色素細胞のもつ色素は、これらの大型の細胞によって掃除されて、色が脱けます。すると、これらは細胞分裂をさかんにするようになり、10日もたつと、ミニ・レンズのような塊になります。細胞の形も変わり、100日も経つと、大きさも形も元と寸分違わぬレンズを再生するのです。

レンズがひとみの黒い細胞から転身してつくられてくる、というのは、観察からの推論であって、実際に、細胞の変化を直接見たわけではありません。このことは生きた細胞を連続的に観察して初めて証明できるものです。それには、イモリのからだの中の再生を研究していたのでは不可能です。試験管の中で、黒い細胞を培養して、これらがレンズになることを示さないことには“細胞の転身”(学問の言葉で、私たちは分化転換とよびました)を証明したことにはなりません。

この実験は、京都大学の私の主宰していた研究室で、江口吾朗氏と私とによって成功し、1973年に発表されました。ウォルフの発見以来なんと1世紀近くも経ったときでした。この最初に成功した実験は、からだの中ではなかなかレンズを再生しないニワトリで行われたのです。当然のことながら、やがて、イモリでも成功しました。

第三幕 レンズを食べる寄生虫の話

ここで話をかえて、再生ではなく、動物が卵から発生するときにレンズはどのようなプロセスでつくられるのかを見てみましょう。ごく若い動物(胚という)で脳がつくられると、左右にふくらみができてきます。このふくらみが外側の皮にぶつかった場所で、後者の細胞が変化し、なかに落ち込んでレンズになるのです。落ち込まなかった皮の部分は透明となり、角膜へと発生するのです。脳からのふくらみのほうは、ひとみ、網膜を含めて、それ以外の眼のパーツとなります。ということは、レンズは再生と発生とではまったく出自の違う細胞から由来していることを示しています。前者では、脳のふくらみからできたひとみの黒い細胞ですし、後者では皮膚の上を被う表皮の細胞です。再生は発生の繰り返し、あるいは二次的な発生ではないのです。

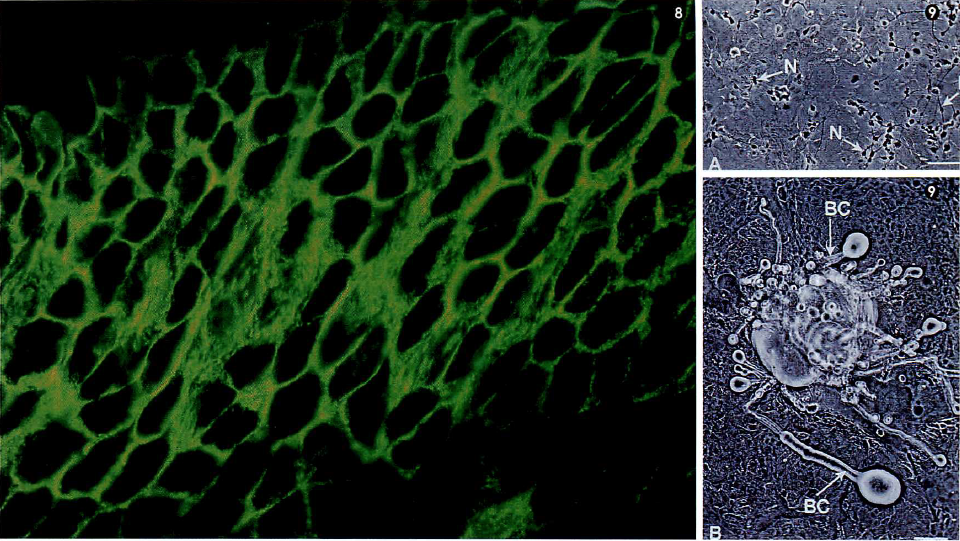

(左)イモリの虹彩上皮を蛍光抗体染色法で染めると、分子量8万~20万の糖たんぱく分子が検出される。虹彩が脱分化してレンズになる過程で、一時的に失われることがわかった。(写真=江口吾朗)

(右上・右下)ニワトリやヒトでも、ほかの細胞がレンズに転化する能力をもっている。これは、ニワトリの眼の神経細胞がレンズになっていく様子を示す。(写真=岡田節人)

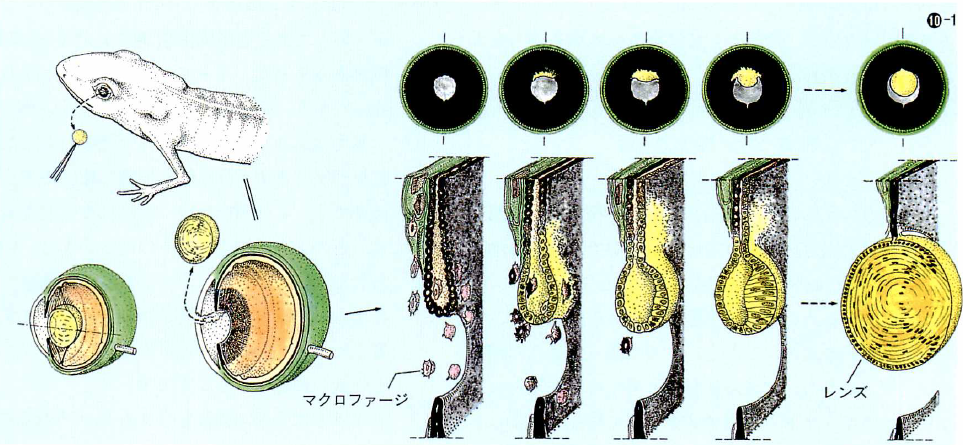

イモリのレンズが再生する過程。イモリの眼からレンズを取り除くと、大型の食細胞(マクロファージ)が上側の虹彩の周りに集まってくる。やがて、色素細胞の黒色が抜けて脱分化し、細胞分裂がさかんに起こってレンズ原基(10日)から完全なレンズ再生へといたる(100日)(絵=江口吾朗)

培養系で色素細胞がレンズに転化することを確認した実験。写真はニワトリの細胞。

(絵=江口吾朗、写真=岡田節人)

生物が再生の能力をもつことは、生物が傷害を克服して、生命を維持するための大きな利ではありましょう。ところで、自然にすむイモリがレンズだけを失うことなんて本当にあるのでしょうか?もしないなら、レンズの再生能力などという代物は、目的論的にいうと宝の持ちぐされもよいところでしょう。このことはウォルフ自身も大いに悩んだところです。

1960年代に江口吾朗は、イモリの眼のなかにすんでいてレンズを食べるという、頗るつきのグルメの寄生虫を見つけました。福井県小浜市田烏という場所(夏は海水浴でにぎわう)には、今も非常にたくさんのイモリがいます。ここで、この奇妙な寄生虫が発見されたのです。ごらんなさい。レンズに巣食う寄生虫がこの写真(下記)に見事に写されています。これはジストマなどの吸虫類の仲間らしいのですが、名前はわかっていません。どうもこの寄生虫は冬に、イモリの眼の中にすんでいるらしく、春になれば、つまりイモリが餌をとる季節になると、レンズはちゃんと再生していて、視力は回復しています。つまり、レンズ再生は確かにイモリの生命維持に利であったのです。

江口吾朗は数年前、国際アイバンクネットワークを通じて、ヒトの眼球の提供を受け、その黒い細胞を試験管のなかで培養しました。これは色素を失い、やがてレンズへと転身しました。培養した細胞で、このような転身の起こったことは、いわば細胞についていうと、レンズの再生に当たる変化があったことです。ヒトの細胞もイモリ並ではないが、細胞としては再生への潜在能力をもっていることがわかるのです。

(左)イモリのレンズを断面で見る。再生の場合は虹彩がレンズに転化するが、通常の発生では表皮の細胞がレンズになる。(写真=高橋直)

(右)

1. イモリのレンズを食べる寄生虫。吸虫類トレマトーダの一種(約150倍)

2. 寄生虫(矢印)によって食べられつつあるイモリのレンズ(250倍)

3. 寄生虫によって退化したイモリのレンズ(矢印)と、自然に再生してきたレンズ(約30倍)

(写真=江口吾朗)

第四幕 がんと再生力の話

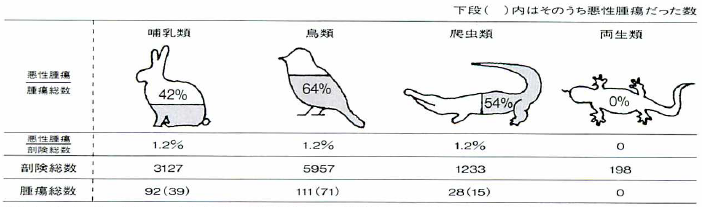

ごく大ざっぱにいうと、同じ種類の動物であれば若い時期ほど再生能力は高いのです。系統樹でみられる動物の下等、高等とは必ずしも正確には一致していませんが、一般的にいうと、いわゆる下等とよばれる動物ほど、再生能力は高いのです。しかし、すでに語ったように細胞でいえば、ヒトのレンズの細胞にも再生の潜在能力はあります。また、ヒトで肝臓を切除しても再生できることはよく知られています。この能力あればこそ、ヒトの肝臓の親子間の移植といったことが医療行為として行われているのです。そして、再生の能力の高低と、よく並行している重要な現象があります。それは、再生能力の高い動物は、悪性のがんを発症することがきわめて稀であることです。

表は、サン・ディエゴ(カリフォルニア)の動物園で、1964~76年の12年間で、死因とがんとの関係を動物の種類によって比較したものです。イモリなどの両生類では、がんが死因となった例が少ないことに注目してください。とりわけて両生類のなかでも、イモリやサンショウウオがメンバーである有尾両生類(親になっても一生尾をもつ)では、例がありません。イモリといえば、再生能力の高さで際立っており、哺乳動物はそれの一番低い動物です。

稀ではありますが、自然界で腫瘍をもったイモリは時に見つかります。写真4は皮膚に腫瘍の生じた日本のイモリです。この腫瘍はいつまにやら消えるらしいのです。どのように消えていくのかというと、いったんつくられた腫瘍の細胞が、ふつうの表皮の細胞へと戻ることによっているらしい事実が報告されています。こうした変化は、イモリのもつ強い再生能力とリンクしていることは大いにありうることです。

イモリに発がん物質を与えると、どうなるのでしょう?その一つの実験はやはり眼についてのものです。渡辺憲ニ(姫路工業大学)と江口吾朗は、レンズを除いた眼の中に、強力な発がん物質を入れました。がんはできてきません。しかし、やはり、尋常でないことが起こったのです。発がん物質を入れた眼からはレンズが2個、時には数個できてきたのです。ふつうなら、レンズの再生は上側の虹彩からだけ起こるのですが、ここでは上側だけではなく、ひとみの横側や下側からもレンズがつくられてきたのです。イモリはがんをつくる代わりに、こうしたやり方で、発がん物質に反応したのです。

(写真4)

こんながんが皮膚にできても、イモリは自然に治癒してしまう。一般に再生力が強い生物は、がんになりにくく、治癒力も高いといわれる。

脳が発達し、高等動物などとよばれていて、いばっている動物ほど、再生力は低下し、生へのしなやかさを失っています。ヒトにおいて最高度に発達し、知能まで獲得した脳について、多くの方々が関心を持つのは当然です。しかし、脳の発達によって失われたものもまた、どれほど素晴らしい生のパフォーマンスであったかを忘れてはならないのです。

私は、この一連のお話をイモリという動物、それも眼という世界をコアにして語りました。人間の生活とは直接なんのかかわりもない世界です。しかも小さな小さな世界です。しかし、そこで、生き物が演ずることのできるところは、まことに劇的であり、オペラと冠してふさわしいものなのです。

アメリカ・サンディエゴ野生動物公園が調べた、動物たちのがんと死因との関係(図=岡本光正による)

イモリとドジョウで、レンズを食べる寄生虫が見つかった割合(表=江口吾朗)

(おかだ・ときんど/生命誌研究館館長)

※所属などはすべて季刊「生命誌」掲載当時の情報です。![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)