オオカミの絶滅

かって日本の山野にもオオカミがいた(注1)。しかし、明治以降、全国的に凶悪な害獣とみなされるようになり、賞金までつけて捕殺が奨励された。北海道では明治10年(1878年)から駆除が開始され早くも明治28年(1890年)ころには絶滅した。本州でも明治12年(1880年)ころから捕殺が始まり、銃や毒餌で殺され、さらに外国から持ち込まれた狂犬病による死亡がかさなり、ついに明治37年(1905年)に奈良県で一頭が捕殺されたのを最後に、生きたオオカミを目にした者はだれもいない。

知床半島のシカ

何年か前に北海道の知床半島を訪れたことがある。3月だったのであたりはまだらに雪におおわれていた。そこでおどろいたのは、シカ(エゾシカ)の多さである。道ばたまで出ていて、逃げようともしない(右図)。自然の中のシカの適正密度は2-3頭/km2 だそうである。ところが知床半島ではその10倍以上のシカがいる。あるところで、クマ(ヒグマ)が餓死したシカに食らいついているのを遠望した。天敵のいないシカは、餌である植物だけが繁殖の上限であり、餌の端境期である冬と早春に餓死するものが少なくない(注2)。

山野の荒廃

現在、知床だけでなく、シカは日本全国で 大繁栄をしている。本州以南でも300万頭をこすという。増えすぎたシカは山野の植物を食害する。まず下層の植物を食べつくすので、シカが食べない毒性の植物だけがわずかにのこり、さらには裸地となって土壌侵食を招く。シカは背の届く限りの木の葉を食べつくす。さらに樹皮を剥いで食べ樹勢をそぎ、ひどく樹皮を剥がれた植物は成木であっても枯れてしまう。若い樹は枝も葉も食べられて成長できない(右図 林野庁 野生鳥獣による森林被害(maff.go.jp)、菅野他 景観生態学26、87、2021)。竹は食べられないので、山林に竹がむやみに繁茂する。同じ食性のカモシカが数を減らす。広葉樹は特にシカが好んで食べるので、その実を好むサルやイノシシやクマが人里に現れる一因となっている。

また、シカ、サル、イノシシによる農作物荒らしは山に近い農村では深刻である。その被害は全国で年間200億円になるという。私が以前住んでいた岡山県のある市では、その対策のために市役所にイノシシ・シカ課という窓口があった。

頂点捕食者と生態系

日本の山野における生態系の頂点にいる捕食者はオオカミであった。シカ、イノシシ、キツネ、ウサギ、ネズミなどを捕らえて食べていた。キツネは植物中心の雑食性で、ウサギやネズミをとらえて肉食するが、シカやイノシシを襲うことはない。クマも植物中心の雑食性であり、サケを捕食するほかは、他の動物を捕らえるのは苦手である。

頂点捕食者がいなくなると、生態系のバランスが崩れて大きく変わり、生物多様性が減少する(Natsukawa H, Sergio F. 2022. Top predators as biodiversity indicators: A meta-analysis. Ecology Letters 25: 2062–2075)。特に餌となっていた動物が繁殖するようになる。現在のシカの異常な繁殖の原因は、猟師がいなくなったこと、山林農地の土地利用の変化などいろいろな可能性が考えられているが、その一つに、シカの唯一の捕食者オオカミの不在があるだろう(注3)。イノシシ、サルもオオカミから脅威をうけており(特に仔)、現在の彼らの繁栄も、オオカミ不在が一つの原因となっていると思われる。

イエロストーンのオオカミ

1980年代に米国のイエロストーン国立公園を旅したことがあった。雄大な山野と池塘、巨大なガイサー(間欠泉)、熱湯の池周辺を彩る好熱性微生物群(私は好熱菌のATP合成酵素の研究をやっていた)など興味深かった。開けた草原地帯には大きなエルク(アメリカアカシカ)がのんびり草を食んでいた。

ところがこのエルクが問題だった。この地域にはもともとオオカミがいたのだが、1926年に絶滅した。害獣として人間に殺されたのである。以来、エルクが増えて植物を食べまくって生態系がだいぶ変わってしまった。たとえば川辺の木は成長する前にシカに食べられて、ダムの材料を失ったビーバーがいなくなった。

オオカミの再導入

そこで、長い社会的議論の後、1995年から翌年にかけて、カナダから運ばれてきた66頭のオオカミが公園および隣接地域に放たれた。彼らは定着し繁殖し2008年には公園内に約150頭、周辺の山野を含めると約1600頭にまで増えた。エルクの数は、オオカミの導入で70-80%になると予想されていたが、実際には4分の1になった。草原でおちおち草をたべていられなくなったエルクは林の中に撤退し、餌の質・量ともに低下し、警戒によるストレスで出生率が下がり、子供のエルクが優先的に捕食された結果だろうという。植生は回復し川辺のヤナギやポプラが成長し、ビーバーも戻ってきてダムを作り、水鳥や魚などがふえた。ハイイログマもオオカミの獲物を横取りすることで数が増えた。オオカミ再導入はおおむね成功したと評価されていて、頭数の管理はするものの、再び撲滅しようという動きはまったくない(注4)。

心配が2つ

日本でもオオカミ再導入の声がある(注5)。大分県豊後大野市は害獣による農作物の被害に困り、その駆除のためにオオカミを輸入して山に放つ提案をしている(2011年)。オオカミ再導入にともなう心配が2つある。オオカミによる人への攻撃と、家畜への攻撃である。

オオカミはヒトを襲わない

野生のオオカミは賢く警戒心が強く、人間を警戒し特殊な場合以外にヒトを襲うことはない(注6)。オオカミが山野に生息していても、ヒトはたまに遠くにそれらしき姿を見るくらいだろう。クマやイノシシとは違って、突然人間に出くわしてもオオカミの方が静かに立ち去るという。

ヨーロッパではこの50年で17件のオオカミの攻撃による死者がでたが、そのうちの9件はイヌから感染して狂犬病にかかったオオカミによるもので、のこりの何件かは餌付けしてヒトなれしたオオカミによるものだった。北米全体でも調べた限りオオカミによるヒト攻撃の報告例がみつからない。

西欧キリスト教世界のオオカミ嫌悪

しかし、西欧世界では、オオカミはヒトをも襲う凶悪狡猾で残忍なけだものとして描かれてきた。グリム童話の「赤ずきん」、プロコフィエフの「ピーターと狼」でも、オオカミは殺して当然の悪役である。

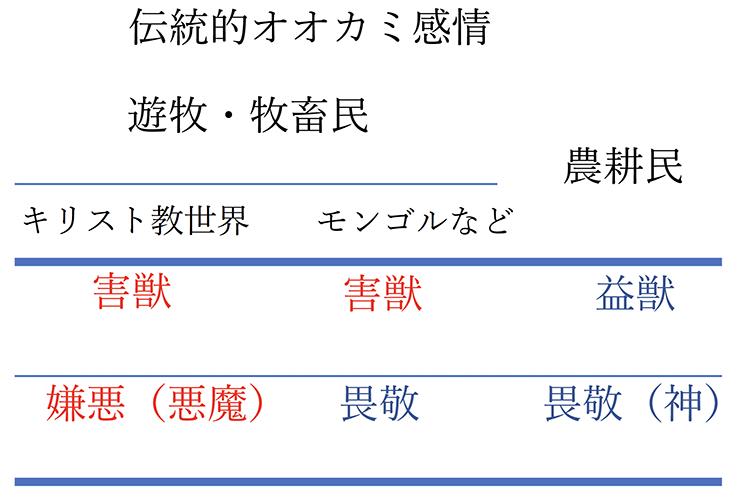

遊牧民にとって家畜を襲うオオカミは警戒すべき動物である。しかし、単純に憎しみの対象とはならず、むしろ神秘的な狩りの名手として畏敬の対象となった。ローマ人の始祖はオオカミに育てられた双子のロムレスとレムスであり、モンゴル人の始祖は蒼き狼ボルテ・チノである。ヨーロッパの伝統的オオカミ嫌悪は遊牧・牧畜民に由来するとしても異質なところがあり、きわだっている(右表)。なぜだろうか。

その一因として、私が思うに、キリスト教世界では羊と羊飼は独特な聖的な意味があった(注7)。そして牧羊はしばしばオオカミに襲われた。それでオオカミは悪魔に比された。また、オリエントおよびヨーロッパにはクマはほとんどいないしヤマネコも希少であり、ヒトおよび家畜にとって脅威と感じられる肉食の大型野獣はオオカミだけだったという事情もあるだろう。

日本のオオカミは神

日本では、オオカミは悪役ではなかった。むしろ農作物を荒らすシカやイノシシを減らしてくれるありがたい存在であり、畏敬をもって見られていた。ヤマトタケルが道に迷った時に案内をしたのはオオカミだった。秩父の三峰神社をはじめオオカミを守護神(「大口」の神)としている神社が各地にある(右図)。狩人やマタギはクマやシカは狩ってもオオカミはめったに狩猟の対象にはならなかった(注8)。アイヌでは尊敬すべき対象(ホーケルカムイ)として扱われていた。そもそも牧畜のない社会ではオオカミがヒトから奪っていけるものは何もないのである。それが、明治になって、西洋の「狼は凶悪な害獣」でその存在は未開の象徴という考えが入り、また牧畜が始まりオオカミによる被害がでるようになり、国家政策として熱心に捕殺されるようになった。

牧場の被害

イエロストーンの場合、オオカミ再導入にともなう最大の問題は、オオカミによる放牧の牛、羊など家畜への襲撃だった。牧畜業者はオオカミの再導入に最後まで反対した。再導入後、少ないが実際に家畜の被害は起きており(注9)、牧畜業者にはとりきめにしたがって被害の補償金が支払われている。現在では、オオカミ狩猟の広範な解禁を要求しているのは、牧畜業者よりも、鹿の減少に不満を持つ鹿ハンター達らしい。

日本では、牛は屋内飼育が多く放牧は少ないし、オオカミの一番の獲物となる羊の放牧はさらに少ない。それでも、牧場に現れるオオカミの警告・駆除などの措置や被害の補償制度が必要だろう。そのための出費は、オオカミの出現によるシカやイノシシによる農業被害の減少額よりも少ないのではないか。

まず知床に

知床半島でもオオカミの再導入が議論されている(注10)。私も、試験的な再導入をするなら、知床半島は最適だと思う。知床半島には牧場はほとんどないし、半島なのでオオカミの分布も管理しやすい。また、イエロストーンの経験では、オオカミウォチングが公園の観光の一つの魅力となっている。

ふつうオオカミは100km2当たり1-3頭くらいの密度でいるという。知床半島の面積は約1300km2、先端の国立公園で約500km2である。餌となるシカの豊富な知床半島では、国立公園内だけでも10数頭が生存可能だろう。オオカミは数頭の群れでくらすので2つの群れが生存可能と思われる(注11)。群れはなわばりをもち命がけで防衛する(オオカミの3割はそのために命を落とすという)。したがってある密度以上には増えない。

オオカミのメスは毎年5-6頭出産し、半分は成長する。成長した子供は群れから出てあらたななわばりを求めて広い範囲を放浪する。国立公園部分のオオカミの子孫も、いづれ知床半島全体に広がり、さらに阿寒湖あたりにも分布を広げ、いづれ北海道全体に広がるだろう。なにしろ北海道の7割は森林なのである。

人間はこういう過程をみまもり、それぞれの段階で生じる問題に対処して学びながら、いづれ日本全国でオオカミの再導入を実現してゆくのがいいと思う。

自然への畏敬

以上述べてきたのはいわば科学的(理性的)なオオカミ復活論だった。しかし、いわば文化的(感性的)な復活論として、私が日本の山野に再びオオカミが出現するのを期待する理由が2つある。

かって、日本の山谷も森林もヒトの支配の及ばない諸神・諸獣(自然)が支配していた自然領域だった。だから狩人たちは、彼らに畏敬の念をもって、彼らの領域に侵入する了解を求める祈りをとなえた。

ところが、現代では、険しい山や奥深い森まで人が管理する領域となり、ある種の安全な登山遊逍公園のようになってしまった。もちろん、人は雄大な山容や緑の原生林に、そこにある自然の偉大さを感じるだろう。しかし、それはいわば風景である。そこにいるものたち、すなわちそこに棲息し活動する生き物たちに対する畏敬はほとんど失われてしまった。

私が期待するのは、オオカミの群れが頂点者として逍遥跋扈する山野が、そこに侵入する者(人間)に怖れとうやまいの念を呼びおこし、ひいては自然に対して謙虚な気持ちをもたらすことである。

犬よ、お前は狼だったのだぞ

もう一つの理由は、私だけの思いかもしれない。それは、ヒトによってあまりにも珍奇化されてしまったペットの犬たちに対する無残感、あるいは同情である(注12)。ネコよりも小さな犬が胴巻きを着せられてちょこちょことご主人様に引かれて歩いているのを見ると、おい、お前の先祖はオオカミだったのだぞ、情けない姿にされちまって、と心の中で声をかけたくなる。そして先祖のオオカミの独立不羈の美しい姿を、彼らに(人間にも)ふと思い出させたいのである。

注1

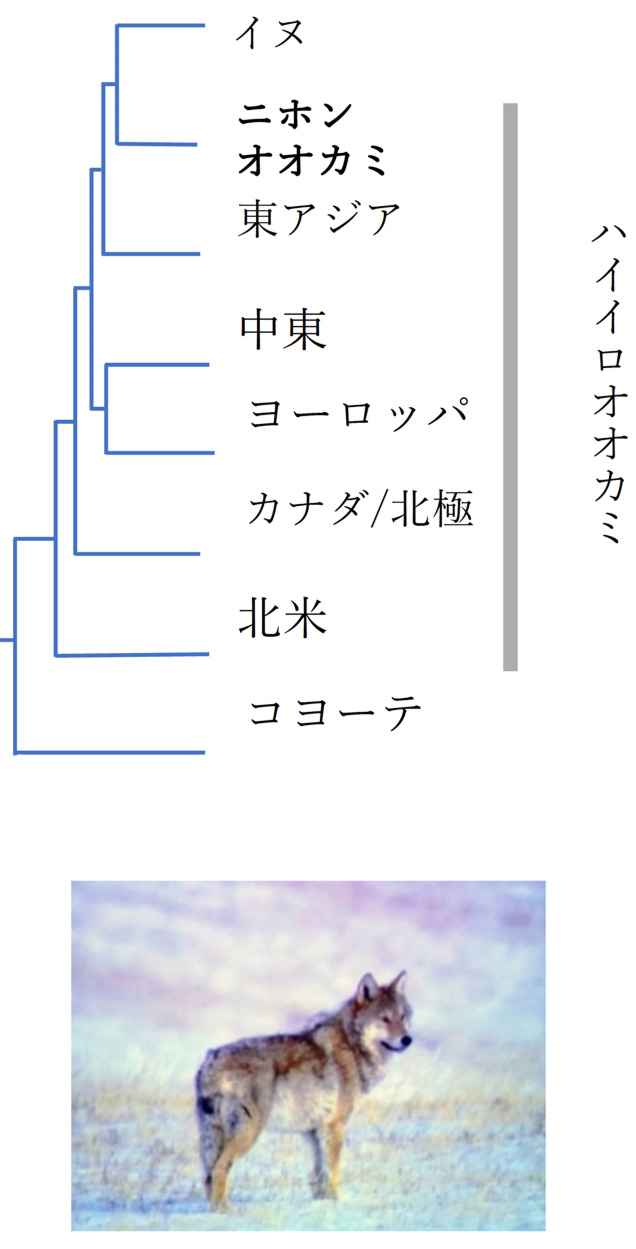

日本のオオカミ化石標本のゲノム解析によると、数万年前に大陸からやってきた大型のハイイロオオカミと少し遅れてやってきた小型のハイイロオオカミが交雑してニホンオオカミになったという(T. Segawa et al current biology 32, 11 (2022) 2494-2504)。

また、ニホンオオカミはイヌともっとも近い(もっとも最近分岐した)ハイイロオオカミの亜種であり、イヌとの交雑があり、日本柴犬と秋田犬には3-4%ほどニホンオオカミのゲノムがはいりこんでいるという(右図:J.Gojobori Y.Terai et al. bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.10.10.463851 をもとに作図)。

日本に再導入するとしたら、ニホンオオカミにもっとも近縁の東アジアのハイイロオオカミがいいだろう(右図)。

北海道には大型のエゾオオカミがいたが、そのミトコンドリアDNAの(部分)配列はカナダのハイイロオオカミと一致したという(石黒直隆 日本獣医師会誌 65, 225 (2012))。

なおこの小文では、ハイイロオオカミ、エゾオオカミ、ニホンオオカミ、などすべてオオカミと呼ぶ。

注2

知床半島ではないが、阿寒湖周辺の冬季死亡の調査がある(「阿寒湖国立公園におけるエゾシカの冬季死亡」宇野裕之 他 哺乳類科学38, 233-246, 1998)。阿寒湖周辺は知床半島と同じくらいシカが多い(20-90頭/km2)。積雪が少ない年には死亡はほとんど起こらないが、積雪期間の長い年は2月前半まで1歳未満の子シカの9割近くが死亡したという。また4月になると、子に乳を与え続けて力尽きたメス成獣の死亡が多くみられた。オス成獣の死亡例はなかった。死亡数の9割が餓死と判断された。

本州のシカについても初春の大量死が報告されている。オオカミ導入前のイエロストーンでも、豪雪の1989年の冬季に7500頭ものエルクが飢え死した。ただし、シカの繁殖力は旺盛で、3分の1が死んでも、3年もするともとの生息数に戻る。

注3

オオカミがシカを捕食すればシカの生息数は減少するのは自明のことと思えるし、イエロストーンでは実証されている。しかし、日本の場合、中世から明治初期まではオオカミがいたのだからシカは少なかったかというと、そうではなく、シカは今と同じくらいたくさんいたらしい(Hayato I他 The Holocene2023.3.9オンライン公開、揚妻直樹、生物科学(2013) 65(2):108-116)。そのためか、万葉集には「夕されば小倉の山に鳴くシカの今夜は鳴かず寝ねにけらしも」など68首の歌に鹿が登場する。

中世近世では、山麓林、平地林、未耕荒地、広葉樹林、川べり、湿地、池塘などシカの生息に好適な土地が今の何倍もあったろう。したがってシカは今よりもさらにたくさん繁殖できるはずのところを、オオカミに捕食されて今と同じくらいの生息数だったのではないか。これは今のところ私の考えだが、実際に(たとえば知床で)オオカミを導入してその後のシカ頭数の変化を観察することではっきりするだろう。

注4

米国のアリゾナ州あたりの原野にもオオカミを放つ計画が実施されている。ヨーロッパではいったん絶滅した地域でも(ドイツ、フランス)また地続きの外部から(ポーランド、スペイン)オオカミが入り込んで復活している。最近ではオランダ、ベルギーにもオオカミがみられているという。オオカミのいる国はかっての8ヶ国から29ヶ国になった。昔と違って、進出してきたオオカミは狩猟から保護されている。

注5

日本オオカミ協会(https://japan-wolf.org)

『オオカミが日本を救う!: 生態系での役割と復活の必要性』丸山直樹 編著(2014)白水社

『オオカミ冤罪の日本史―オオカミは人を襲わない』丸山直樹(2019) JWA自然保護教養新書

注6

シートンの「動物記」の「オオカミ王ロボ」を見よ。米国コロラド州に実在したオオカミの賢さと慎重さが印象的に語られている。銃、わな、毒餌、猟犬による追跡、など狩人のあらゆる狩猟の技はまったく無効で、ロボに率いられる群れは人の手にかからなかった。最後にシートンはロボの唯一の弱点---メスオオカミのブランカに対する愛---を発見しそれを利用して捕らえる。シートンはほとんど宿敵ロボを称えているように思える。

クマの場合と同じで、ヒトなれしたオオカミ、あるいはヒトの肉を食べることを覚えたオオカミがヒトを襲うことはある。中世には土葬や遺棄死体は多かったろう。中世ヨーロッパでは、オオカミに死体を食わせるといった記事がみられる(右図)。

注7

「イエス復(また)いひ給う。・・・わが来るは羊に生命(いのち)を得しめ、かつ豊かに得しめん為なり。我は善き牧者(ひつじかい)なり。善き牧者は羊のために生命を捨つ。牧者ならず、羊も己がものならぬ雇人(やとひびと)は、狼の来るを見れば羊を捨てて逃ぐ、――狼は羊をうばひ且つちらすーー」聖書ヨハネ福音書第十章。

言うまでもなく「羊」とは善良なる民のことであり、「狼」とは悪魔のことである。

「偽預言者に心せよ。羊の扮装(よそほひ)して来たれども、内は奪ひ掠(かす)める狼なり」聖書マタイ福音書第七章。ここではオオカミの狡猾さが強調されている。

注8

ただ、江戸時代でも馬を飼育していた東北地方では、オオカミによる被害が相当数あり、南部藩ではオオカミ猟に賞金がかけられた。また、1733年に海外から持ち込まれた狂犬病にかかったオオカミによる咬害もあり、捕殺の対象となった。ただし、被害の中にはイヌとの交雑種(ヤマイヌと呼ばれることもある)や野生化したイヌによるものもたくさん混入している可能性がある。実際、最近のDNA解析では、ニホンオオカミと思われてきたタイプ標本剥製3体のうちオオカミは1体だけで、1体はイヌとの交雑個体であることがわかった。ついでに付け加えると、米国の東部に棲むアカオオカミはハイイロオオカミとコヨーテの交雑種であることが判明し、オオカミ保護活動に波紋を引き起こしている。狩猟圧のないコヨーテは米国の中東部で繁栄し生息域を広げている。

明治以降にも熊狩りと鹿狩りがポピュラーな時期があった。文学にも「なめとこ山の熊」宮沢賢治、「鹿狩り」国木田独歩がある。

注9

米国西部の羊の全死因のうち、コヨーテによるものは25%、クマ 2%、イヌ 1%、オオカミ 1% と報告されている(チャドウィック ナシオナルジオグラフィ日本版 2010年3月)。ただし、オオカミの場合は牧場主の怒りはとても大きい。

注10

「肉食獣再導入問題をめぐって」 石城謙吉、中川元 知床博物館研究報告 26. 29-36 (2005)

「オオカミの保護管理及び再導入事例について」 亀山明子 他 知床博物館研究報告 26. 37-46 (2005)

「知床に再導入されたオオカミを管理できるか」 米田政明 知床博物館研究報告 27. 1-8 (2006)

「日本におけるオオカミ野生復活の可能性」 鈴木華美 名古屋大学学生論文コンテスト最優秀論文 (2016)

注11

ただし、10数頭だけでは近親交配が進み、いづれ生まれてくる子は遺伝的に脆弱になり、存続があやうくなる可能性が大きい(湖の小島に渡ったオオカミの子孫の運命について調査があるMarris, E. Nature 506, 140–141 (2014))。適時、遺伝的に遠縁の個体を補充した方がいい。

注12

私の考えでは、犬の新品種の創出は、せいぜい、その新品種が野生でも繁殖する能力を保つ、程度にとどめたほうがいい。ブルドックなどはまったくの奇形で、人工授精でしか妊娠できないし、頭が大きくて自然分娩も無理で、帝王切開で仔を取り出す。多分似たような理由で、イギリスのドッグショウは、BBCにより中継放送されていたが批判が高まり2009年以降中継を取りやめた。

参考図書

• 平岩米吉 「狼―その生態と歴史―」 1992年 築地書館• ブレット・ウォーカー 「絶滅した日本のオオカミ」2009年 北海道大学出版会

• 宗像充 「ニホンオオカミは消えたか」 2017年 雄山閣

• 栗栖健 「日本人とオオカミ」 2015年 旬報社

• ギャリー・マービン 「オオカミ 迫害から復権へ」2014年 白水社

• ハンク・フィシャー 「ウルフウォーズ」 2015年 白水社

• リック・マッキンタイアー 「イエローストーンのオオカミ」 2023年 白揚社

2024.1.22

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)