RESEARCH

対照的な感染戦略を取る糸状菌

寄生と共生のグラデーション

植物に正反対な影響をもたらす寄生菌と共生菌はこれまで大きく異なる存在として捉えられてきた。しかし、環境条件や宿主環境に応じて寄生と共生のはたらきを切り替える微生物の分子基盤の解明により、寄生菌と共生菌の違いが紙一重であることが明らかになってきた。敵か?味方か?一見、正反対な感染戦略をとる微生物と植物の絶妙な関係をみてみよう。

1.植物は基本、健康である

私たち人間の表皮や腸内に多数の微生物が棲むように、植物も細菌や真菌といった多種多様な微生物と共存している(図1)。これらの微生物が植物に与える影響も実に多様であり、植物に病気を引き起こすこともあれば、栄養分を供給するなど益をもたらす関係を築くこともある。病原を引き起こす菌は、毒素で植物を殺してしまうもの、植物に侵入し細胞を害するものや、感染しながら植物を生かし続けるものなど、様々な感染様式をもつものがいる。細胞に入り込み宿主に不利な影響をもたらす菌を寄生菌という。

その一方で、菌の中には宿主植物の成長を促進する共生菌も存在する。その代表例は、70 – 90%以上の地上植物と共生関係を樹立しているアーバスキュラー菌根菌である。アーバスキュラー菌根菌は、第2の根として植物に必須な可溶性リン酸を供給して、陸上植物の進化と繁栄に貢献してきた。

(図1) 植物と微生物の相互作用

植物は多種多様な微生物と共存しているが、ほとんどの微生物は植物に感染し病気を引き起こすことはできない。これは、植物に病気を引き起こす微生物が少ないことと、植物が感染の有無に関わらず常備している防御機構によるものである。一方、一部の共生菌は防御機構をうまくかいくぐることで植物と共生関係を樹立する。その他の内生菌がどのように植物と共存しているかは明らかではない。

しかし、同時に植物は防御機構を発達させており、多くの微生物に対し感染を許さないのが普通である。よって、植物と寄生や共生関係を築く微生物はごく一部でしかないと考えられている。そのため病原菌と植物の関係で菌が感染し発病するというのは特殊な例とも言え、ほとんどの菌は特に何をするわけでもなく植物に居候をしているように見える。そのような共生菌でも寄生菌でもない内生菌が植物と共存している仕組みは長年の謎であった。そこで私たちは、アーバスキュラー菌根菌と菌根共生しないアブラナ科の植物に感染する糸状菌の研究を開始した。

2. 環境によって寄生と共生を切り替える糸状菌

私たちは、中央スペインで生育する健康なシロイヌナズナから分離された糸状菌であるColletotrichum tofieldiae(以下Ct)に注目した(図2)。Ctが4つの異なる地域の健康な集団からも高頻度で検出されたことから、シロイヌナズナと共存することで重要な役割を担っているのではないかと考えた。糸状菌Ctの同種菌株を世界中から入手し、それらが植物に与える影響を調査した。菌株とは、同種であっても異なる性質をもつ集団のことである。

(図2) 糸状菌Colletotrichum tofieldiaeの蛍光染色写真

(緑:糸状菌Ct ピンク:宿主根) Hiruma et al., 2016 Cell

まず、Ctが分離された土壌はリン酸の含有量が低いことから、リン酸の欠乏した条件でのCtの感染の影響を調べた。すると、同種菌株のほとんどは、可溶性のリンが枯渇した環境下で植物の成長を促し、調査した一部の菌株についてはその菌糸を介して根にリンを輸送し、取り入れられたリンは植物の地上部に蓄積することがわかった。植物の成長を促すしくみは、Ctが単離された場所や異なる植物でも共通であると考えられた。

宿主植物となるシロイヌナズナは、感染した糸状菌Ctをどのように制御しているのだろうか。

シロイヌナズナが属するアブラナ科植物は、病原菌の侵入や病気を防ぐためにトリプトファン由来の2次代謝物(TDS)を利用する。私たちは、TDSが合成できないシロイヌナズナの変異体を用いて、共生菌として振る舞うCt4株を感染させた。すると、Ct4の感染は植物の成長を阻害し、なんと最終的に植物を枯死させた。このことから共生には植物側の抗菌応答が必要だということが明らかになった。また、リン酸が少ない条件では植物のTDSを合成する遺伝子の発現が下がり、抗菌活性を弱めていると考えられた。つまり、共生型糸状菌Ct4とシロイヌナズナとの有益な関係は,環境中のリンの利用に応じた植物側の防御反応によって、菌体をコントロールすることで維持されているのだ。

3.寄生と共生を制御する遺伝子群

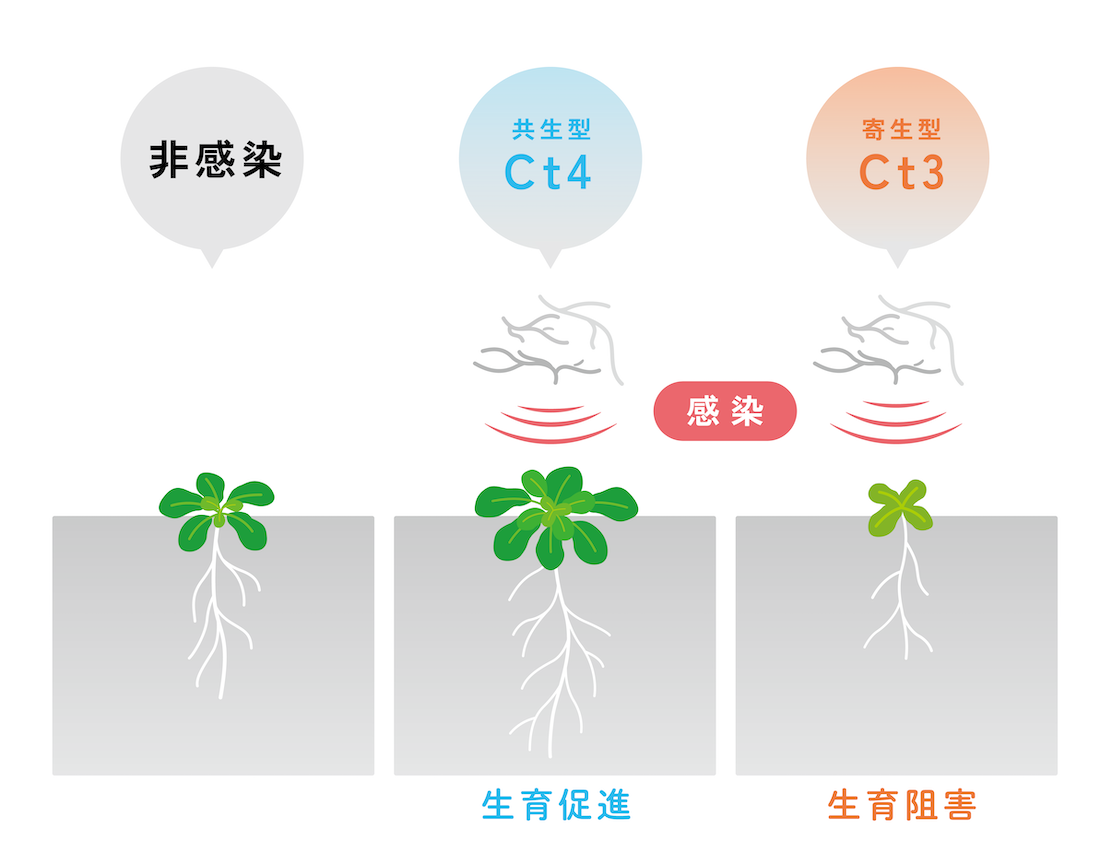

調査したCt株の一つ(Ct3株)は、他の共生型の Ct 株とは異なりアブラナ科植物のシロイヌナズナやコマツナの植物成長を著しく阻害する寄生菌として振る舞うことが判明した(図3)。このように、同種でありながら寄生と共生の対照的な共存関係にある糸状菌はどのように異なるのだろうか。

(図3) リン欠乏条件における、糸状菌Ct菌株のそれぞれのはたらき

糸状菌Ctは菌株によって植物に与える影響が異なることが植物の地上部生重量を測定した結果から明らかになった。

まず、私たちは共生型と寄生型 Ct 株をそれぞれ感染させた植物に発現する遺伝子の比較(トランスクリプトーム解析)を行い、この共生性と寄生性を分かつ分子基盤の同定を試みた。その結果、寄生型Ct3株に感染した植物では、植物ホルモンの1つであるアブシシン酸(ABA)応答経路の遺伝子が活性化していた。ABAによる応答は、乾燥や低温などの環境の変動に抵抗する一方で、病害への抵抗を下げるとされる。

そこで、なぜ寄生型Ct3株の感染時にのみ植物の ABA 応答が活性化するかを確かめるために、菌側のトランスクリプトーム解析も行った。すると、Ct3株においてもABA合成に関与する遺伝子もまた活性化が見られたのだ。Ct3株のゲノムを調べるとABA合成遺伝子と有毒物質であるボトリディアル(BOT)の合成遺伝子が1つの領域にまとまったクラスター(ABA-BOTクラスター)で存在した。一方で、共生型のCt4株のゲノムは、同じクラスターをもつにも関わらず活性化していなかった。さらに、Ct3株からABA-BOT クラスターを欠損した菌株をつくり、植物に接種した。すると植物のABA応答は起こらず、可溶性のリン酸が枯渇した環境下では共生型Ct株と同等レベルで植物の成長を促すこともわかった(図4)。

(図4) リン欠乏下での糸状菌Ct菌株ごとのトランスクリプトーム解析の結果

ABA-BOTクラスターは共生型Ct4株では存在はするが非活性化しており、寄生型Ct3で活性化していることが認められた。

つまり植物の成長阻害は、植物のABA応答経路と寄生菌のABA-BOT クラスターの活性化が関与しているということだ。これらのことから、二次代謝物の合成を担うABA-BOTクラスターの発現の有無によって、共生と寄生を分かつことが明らかになった。

さらに、ABA-BOTクラスターの活性化が温度変化に影響を受けることもわかった。具体的には、Ct3を感染させたシロイヌナズナの生育温度を通常の22℃から26℃へと上昇させると発現が見られなくなり、それに伴い寄生型のCt3株が共生型へと変貌し、植物成長を促したのだ。ここから、Ctは一日の間で起こりうる温度変化で寄生型から共生型と連続的に変化することができる、柔軟な感染戦略をもつと考えられる。

4.見えてきた糸状菌Ctの寄生と共生のしくみ

寄生と共生を分けるABA-BOTクラスターの発現はどのように決められるのだろうか。これまでの植物病原菌の研究から、病原因子の発現を制御する転写因子が知られている。そこで、私たちは灰色かび病菌でBOTクラスターを制御する転写因子BOT6に注目した。本来ABA-BOTクラスターを発現していない共生型Ct4のBOT6遺伝子を操作してさまざまな菌株をつくり、植物に感染させた。すると、それらの菌株はBOT6の発現量に応じて、共生型から寄生型までのさまざまな性質を示したのだ(図5)。さらにBOT6の発現が非常に高い株では、糸状菌Ct4が宿主植物の根だけでなく、Ctが本来感染しない宿主植物の葉にも侵入し感染した。たった一つの遺伝子BOT6を操作することで、葉への隠れた病原性も引き出すこともできるということだ。

(図5)リン欠乏時、BOT6の発現レベルによるABA-BOTクラスター制御

BOT6の発現レベルを制御することで、寄生と共生は全く別のものではなく連続的に移りゆくものだという知見の具体的な分子基盤を明らかにした。

このように、BOT6の発現レベルがCtの寄生から共生のダイナミックな連続性に寄与していることがわかった。環境の変化に応じて変動するBOT6の発現レベルの柔軟性が、Ctの感染戦略の寄生から共生へ連続性を決定していると考えられる。

5.めぐる寄生と共生の分子基盤

植物病理学の父と呼ばれ、ジャガイモ疫病の原因が菌による感染であることを発見したアントン・ド・バリーは、「異なる生物が共に生きる(the living together of unlike organisms)」という全ての現象を「共生」と定義した。植物と菌類の関わりの多様さからの透察であろう。共生菌は病原菌とは相反する存在として論じられ、研究分野としても個別に行われてきた。しかし、糸状菌Ctの感染戦略を司るABA-BOTクラスターの発見により、実験的に寄生から共生までの連続的な変化を捉えることが可能になった。栄養条件等の環境要因や宿主の遺伝子背景などこれまで知られてきた多様な感染様式に、分子基盤からの理解が進みつつある。

今後さらに、植物と菌類の共生と寄生の駆け引きのしくみとその条件を探求するとともに、土壌の状態や農薬、肥料に頼らない農業への可能性を拓いていきたい。

ヒトにとって利用価値のある病気

植物の病気にはアイルランドの大飢饉の原因となったジャガイモ疫病のような人類の生存を脅かす恐ろしいものもある一方、人間にとっては利用価値が高まる例もある。

黒穂病は日本をはじめ他の国々では防除が必要な病気であるが、イネ科の草本であるマコモが黒穂病になると茎が膨らむ病徴を示す。この膨らんだ茎はマコモタケと呼ばれ野菜として利用される。それ以外にも、メキシコでは黒穂病が感染したトウモロコシの実の部分をウイトラコチェという食品として利用する。

ほとんどすべての植物に感染することで知られている灰色かび病では、ブドウの果実が適切な時期に適切な程度に灰色かび病に罹ると、果実の水分が減少し糖度が上がる。このブドウを使ったワインは甘い貴腐ワインとして世界中から愛されている。

ウイトラコチェ(画像:左) 灰色かび病の病徴を示すブドウ(画像:右)

晝間 敬(ひるま・けい)

京都府出身。2007年京都大学農学部卒業、2012年同大学院修了。学位取得後、2014年までドイツマックスプランク植物育種学研究所海外特別研究員。帰国後、奈良先端科学技術大学院大学助教、JSTさきがけ研究者(兼任)を経て、2020年より東京大学大学院総合文化研究科准教授。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)