RESEARCH

ニホンホホビロコメツキモドキ

昆虫と酵母の共生関係

日本の固有種であるニホンホホビロコメツキモドキは、菌と共生する昆虫である。一体どのような一生を送っているのだろうか。

1.ニホンホホビロコメツキモドキ

コメツキモドキ(擬叩頭虫)は、平たくて細長い体つきで、コメツキムシ(叩頭虫)に似ているが、コメツキムシのように跳ねることはなく、“似て非なる”という意味で“モドキ”の名のつく甲虫である。コメツキムシ科とは遠縁で、きのこを食べるオオキノコムシ科のなかまである。コメツキモドキは東南アジアを中心に世界から1000種ほどが知られる。日本では馴染みの薄い甲虫であるが、約40種が生息している。

ニホンホホビロコメツキモドキ(以下、ホホビロ)は、日本の固有種かつ、体長が8~23mmと日本最大のコメツキモドキで、岩手県から鹿児島県トカラ列島宝島にかけて、太平洋側の低地を中心に広く分布する(図1)。コメツキモドキの中でも特に奇抜なかたちをしており、メス成虫の頭部が左右非対称に発達する。左側の大顎が長く、大顎の付け根付近の左「ほっぺた」も外側へ張り出す(図2)。これがホホビロの名の由来である。一方、オス成虫の場合、大顎もほっぺたも顕著な左右差はなく、一見すると左右対称である。

(左 図1) ニホンホホビロコメツキモドキ成虫 メス(下)・オス(上)

(右 図2) メス成虫の非対称な頭部

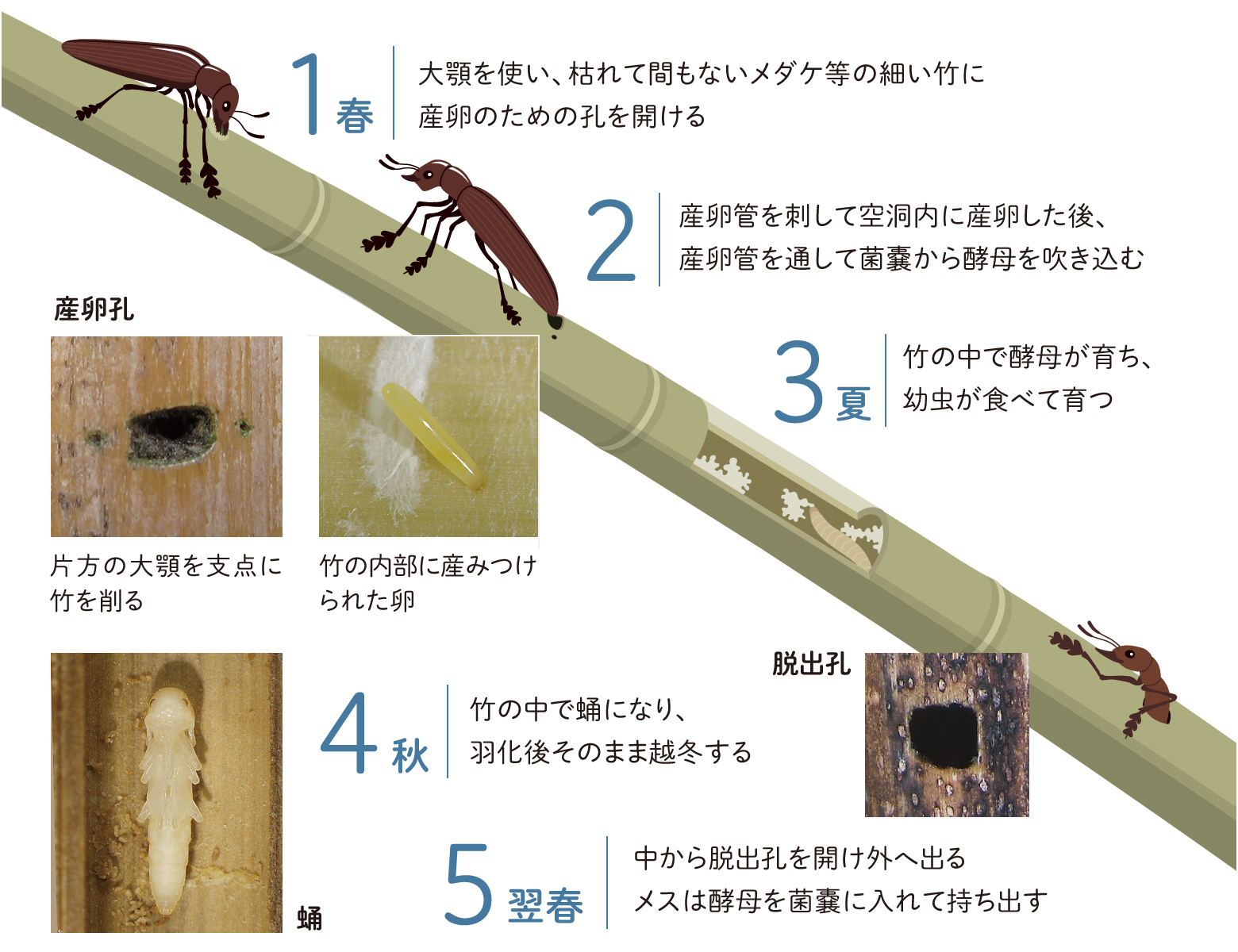

成虫は春に出現し、枯れて間もない径の細い竹の仲間(おもにメダケ)を寄主植物とし、大顎を使って竹の節間(上下の節で区切られた部分)に小さな孔を開け、産卵管を孔に差し込んで空洞内に産卵する。非対称な大顎は、硬くて厚い竹に大顎で産卵のための孔を開けることへの適応であると考えられている。メスは非対称な頭部に加え、前肢の先端部(跗節-ふせつ-)が肥大化しており、丸くてつるつるした竹の上を器用にペタペタと歩く。

2.幼虫は何を食べているのか?

ホホビロの幼虫は、卵を産み落とされた竹の1つの節間の空洞内で育つ。幼虫の食餌については「幼虫はメダケの内面をきわめて浅く、なめるように食して生育します。したがって、目立った食痕がありません」と報告されており、実際、幼虫のいる節間をいくら割っても竹の材をかじった痕跡は見られない。竹の中で育つにも関わらず、竹をかじらないのである。空洞の内表面の組織を薄く食べているとしても、幼虫の育つ一節間では、エサとして利用できる資源の量は限られる。それに加えて、竹そのものの栄養価は極めて低い。ホホビロの利用するメダケの節間は長くてもせいぜい40cm程度、直径は太くて2.5cm程度なので、一節間の内表面を食べるだけでは十分に発育できそうもない。

ホホビロの幼虫のいる節間の内表面を観察すると、白っぽいものがうすく広がっている。これを実験室で分離したところWickerhamomyces anomalusという酵母の一種であった(図3)。酵母とは単細胞の真菌の総称で、出芽や分裂によって増殖する。W. anomalusは、パン作りに加えるイースト(パン酵母)Saccharomyces cerevisiaeに系統的に近い。

この酵母が幼虫のエサだろうか。実験を行うと、面白い結果が得られた。ホホビロの幼虫を無菌化して寒天培地に置いた場合、酵母を生やした寒天培地に置いた場合、そして滅菌したメダケの材片上に置いた場合とで比較した。その結果、酵母がある場合のみで幼虫がすくすく育ち、成虫へと至った。酵母がないと竹の有無に関わらず成長しなかった。つまり、幼虫の食べ物は竹そのものではなく、酵母であった。幼虫はメダケの内面に増殖した「酵母」を、なめるように食して生育する。したがって、目立った食痕がない、ということである。

(図3) メダケ内部の酵母と幼虫

3.共生微生物を運搬するための器官 - 菌嚢

酵母W. anomalusはホホビロのいる節間のみで見られ、いない節間からは見つからなかった。このことは、酵母は竹に元々存在していたのではなく、ホホビロがなんらかの方法で節間内に持ち込んだことを示している。

微生物と共生する昆虫は、親から子へ共生微生物を代々受け継いでいく術を持つことが多い。その一つが共生微生物を運搬するための器官「菌嚢(マイカンギア)」である。成虫の体表面や体内に菌嚢を発達させ、そこに共生微生物を入れて運び、次世代へ受け継ぐ。例えば、クワガタムシでは、メスの腹部内にポケット状の菌嚢があり、共生酵母を蓄えている。木材を食べるキバチやカミキリムシ、ツツシンクイ、植物体に虫こぶを作るタマバエ、葉っぱを丸めて揺籃(ようらん)を作るオトシブミも菌嚢を持っているものがいる。

ホホビロの場合、メス成虫の腹部第8節背板にポケット状の構造があり、内部に酵母が詰まっている(図4)。この菌嚢は産卵管に近接した位置にあることから、酵母は産卵管を通して節間空洞内に接種されると予想された。

(図4) 腹部第8節背板の菌嚢(マイカンギア)

そこで、産卵孔作成中のメスを刺激しないよう慎重に竹を半分に割り、産卵時の産卵管の動きを節間の内側から観察した。メスは空洞に達する孔を開けると、産卵管を空洞内まで差し込む。産卵管から細長い卵が出現し、先端部分が節間の表面に付着する。卵の末端が産卵管から切り離される直前、産卵管はポンプのように膨らんだり縮んだりを繰り返す。そして卵と産卵管が離れ、メスが産卵管を引き抜いて産卵は終わる。このポンプのような動きが見られた際に、産卵管と接していた卵の末端部には、酵母が大量に付着していた。つまり、菌嚢から産卵管を経由して、酵母が吹き込まれ幼虫に受け渡されるのだ(動画・図5)。

(動画) 産卵と産卵後に酵母を吹き付ける様子

竹の外側から内側に向かってメス成虫が産卵管を刺し、産卵をしている。竹を半分に割り、節間の内側から撮影したもの。

引用:

Toki W, Takahashi Y, Togashi K (2013) Fungal Garden Making inside Bamboos by a Non-Social Fungus-Growing Beetle. PLOS ONE 8(11): e79515. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079515

(図5) ニホンホホビロコメツキモドキのライフサイクル

4.酵母の“菌園”

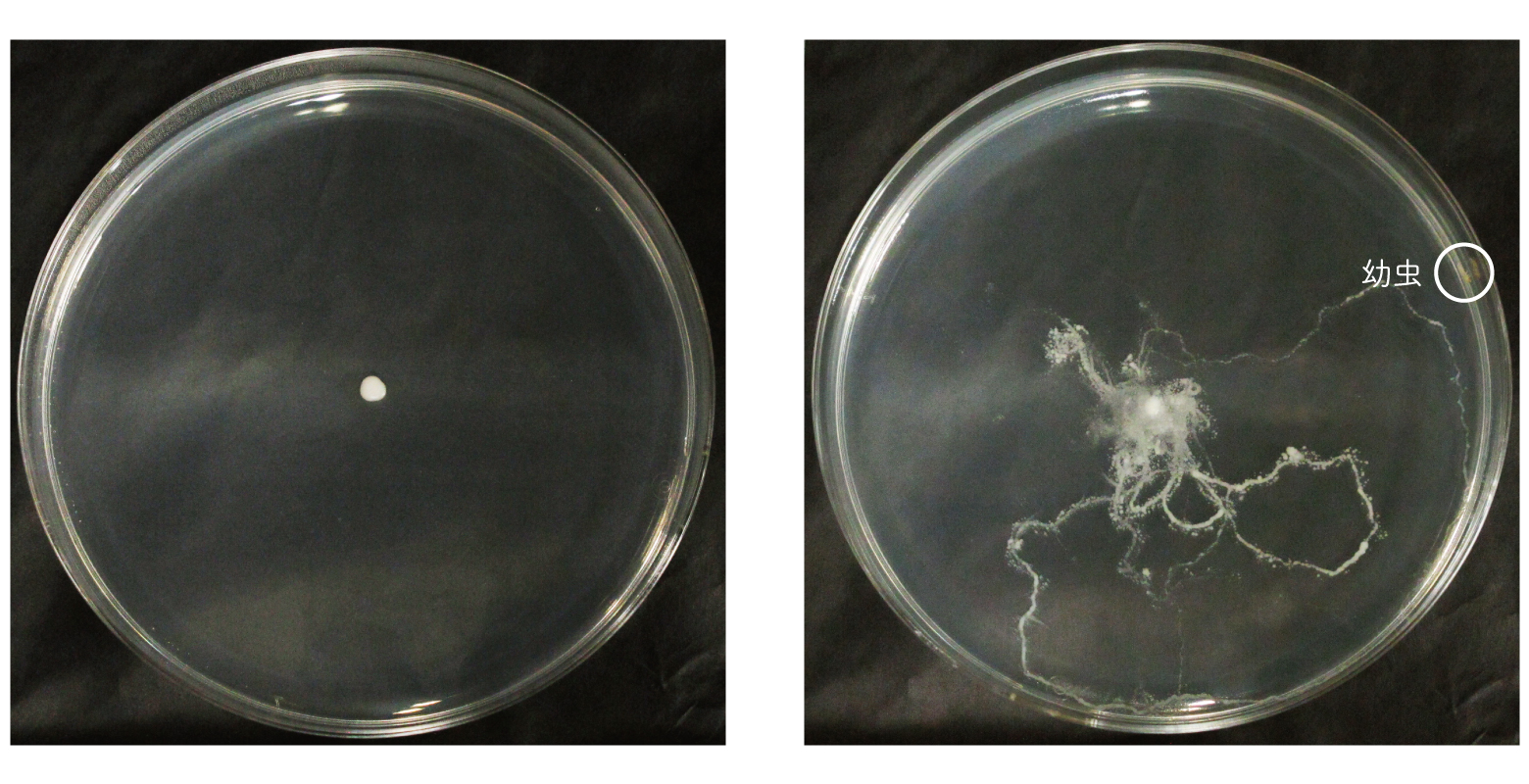

節間空洞内に持ち込まれた酵母は、空洞内でどのように広がるのだろうか?酵母単独でシャーレの培地や滅菌した竹の上で培養した場合には、植え付けられたところからじわじわと同心円状に広がるが、これではいつまでたっても空洞全体に広がらない。幼虫を入れた培地で酵母を培養すると、幼虫は卵表面の酵母をつけて、空洞全体を活発に歩き回った。しばらくすると、幼虫の歩いた軌跡に沿って酵母のコロニーがぽこぽこと現れた。そのコロニーを食べながら歩き回り、さらに酵母が広がった(図6)。酵母自身の分散能力はきわめて低いが、このように、幼虫が酵母を積極的に広げることによって、節間いっぱいに酵母が育ち、「菌園」が迅速に形成されることがわかった。

(図6) 酵母W. anomalusの増殖 幼虫なしの場合(左)とありの場合(右)

5.栽培をする生物

ホホビロは酵母を運び、竹の節間内に植え付け、増やし、食べて成長する。このように、「作物」である酵母を狭い範囲で育て、とてもコンパクトな「栽培」をしている。宿主生物が共生生物を育てて食べる共生関係は「栽培共生」と呼ばれ、社会性昆虫(アリ、シロアリ、キクイムシ)の発達した栽培共生は、「農耕」とも称される。栽培という行為は我々人間の専売特許ではないのだ。

ハキリアリは、植物の葉などを切り取って巣に持ち帰り、それを培養基質としてきのこを育てて食べる。キノコシロアリも巣の中できのこを栽培して食べる。養菌性キクイムシは木材にトンネルを掘り、トンネル内で共生菌を育てて食べる。他にも、さまざまな生物が「作物」を栽培する。クロソラスズメダイという魚は、縄張りの中でイトグサという海藻を育てて食べる。巻貝の一種は、植物の表面をかじり、そこに糞を付ける。そうすると、菌が増殖し、巻貝のエサとなる。

「栽培」は、食べ物を狭い範囲で大量かつ安定して得られるという点で人間以外の生物においてもメリットが大きい。食べられる共生生物側のメリットは、宿主と共にいるかぎり子孫を残すことができること、宿主の手を借りて移動できることである。一方で、単一栽培による病害など「農園」の維持の負担などデメリットも考えられる。面白いことに、社会性昆虫の菌園には、しばしば病害が発生し、ホホビロも酵母の菌園に雑草菌(カビ)が侵入する問題に悩まされている。我々人間の田畑も然りである。このように、「栽培共生」は様々な生物で独立に進化してきたが、共通した問題を抱えている。それぞれの栽培共生系がこの悩みをどう解決しているのか、興味は尽きない。

土岐 和多瑠(とき・わたる)

宮崎県出身。2011年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。博士(農学)。京都大学生態学研究センター研究員、日本学術振興会特別研究員SPDを経て、2017年より名古屋大学大学院生命農学研究科助教、2021年より同講師。専門は昆虫生態学。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)