RESEARCH

共生細菌が生み出すゾウムシの硬い外骨格

生きものの体内に住む共生細菌が、宿主の生存を左右する重要な役割を果たすことがある。ゾウムシという昆虫の体内に1億年以上前から住み続けている細菌のはたらきから、両者の生存と繁栄を支える共生関係を調べた。

1.昆虫の体内で生きる共生細菌

近年、ヒトの病気や心身の健康に腸内細菌が深く関わることが明らかになり、生体内に住む細菌の多様な機能が注目されている。私たちは、昆虫の体内で暮らす細菌が宿主にもたらす機能を研究している。

昆虫類はこれまでに記載された全生物種の過半数を占め、陸上生態系の主役となるグループである。一方、細菌は記載された種数は昆虫に遠く及ばないが、その記載数は地球上の全細菌種の1%に満たないとも言われており、膨大な数の未知の種が存在すると考えられる。昆虫と細菌の共生関係においては、互いの種数の多さを反映して実に多様な相互作用がみられる。私たちの研究室ではすでに、トコジラミの共生細菌ボルバキアが宿主の生存に必須な栄養素をつくることや、ショウジョウバエの共生細菌スピロプラズマが、オス性の卵を殺し、メス性の卵のみ孵化させるメカニズムを明らかにしている。このように、共生細菌は宿主の生存に極めて重要なはたらきをもち、両者が一体化した一つの生きもののように見えることも少なくない。

2.ゾウムシの共生細菌 ナルドネラ

昆虫といえばカブトムシなどの甲虫をイメージする人が多いだろう。実際、外骨格のクチクラ層が発達した甲虫類は、昆虫の中で最も種数が多い。硬い外骨格は強度があり、乾燥や外敵から身を守ることに役立ち、環境適応に重要な役割を果たしている。

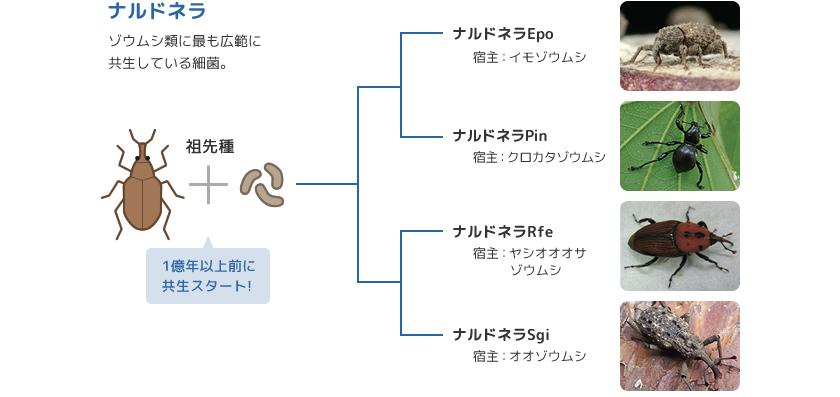

その甲虫の中でも特に種数が多いのがゾウムシ類である。多くのゾウムシには、生まれつき細胞内にナルドネラという共生細菌が住んでいる(図1)。ゾウムシとナルドネラの分子系統樹は非常によく一致し、両者の共生関係の起源は1億年以上前、ゾウムシ類の共通祖先にまで遡ると推定されている。ナルドネラはゾウムシの体外では生きられないのだが、ではこの細菌は宿主に何をしているのか、その機能は不明であった。そこで私たちは、複数の大学・研究機関の協力のもと、ゾウムシ4種(イモゾウムシ、クロカタゾウムシ、ヤシオオオサゾウムシ、オオゾウムシ)に共生するナルドネラ(ナルドネラEpo、Pin、Rfe、Sgi)の全ゲノム塩基配列をそれぞれ決定し、そのはたらきを調べた。

(図1) ナルドネラとゾウムシの共生関係は1 億年以上前に遡る。

3.ナルドネラの極小ゲノムがもつチロシン合成遺伝子

4種のナルドネラのゲノムサイズは、いずれもわずか約20万塩基対と極めて小さかった。大腸菌のゲノムサイズが約400万塩基対であることと比べれば、その小ささがわかるだろう。細菌という個として生きるために必要なDNAの複製、転写、翻訳に関わる最小限の遺伝子は残しているものの、一般的な細菌がもっているほぼ全ての代謝系遺伝子を失っていた。しかしその中で例外的に、アミノ酸の一種であるチロシンの生合成反応経路(シキミ酸経路)を触媒する遺伝子群は存在していることがわかった。

チロシンは昆虫の外骨格のクチクラ層の硬化とメラニン色素の合成に必要である。そこで私たちは、共生細菌が合成したチロシンによって、宿主の硬い外骨格がつくられるのではないかと考え、とりわけ堅牢な外骨格で有名なクロカタゾウムシを用いてナルドネラの機能の解明に取り組んだ。

4.宿主と細菌が力を合わせるチロシン合成

クロカタゾウムシは、日本では沖縄県の八重山諸島に生息しており、体長1.5センチほどで、その名の通り黒く硬い外骨格をもつ。標本用の虫ピンがなかなか通らないほどの強度があり、硬い昆虫の代表として漫画に登場したこともある。

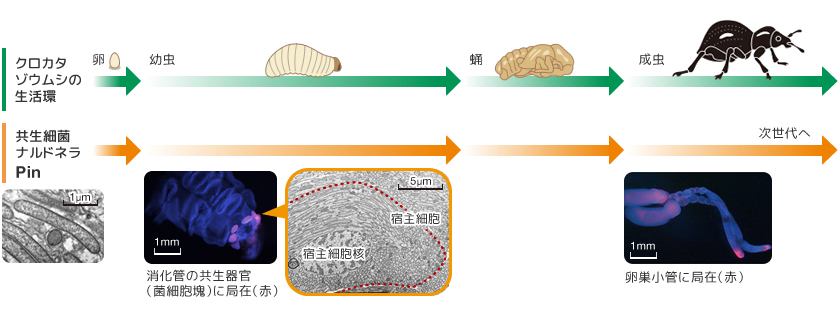

クロカタゾウムシには、完全変態の生活環を通じてナルドネラが共生しており、菌細胞と呼ばれる共生に特化した細胞の細胞質内に局在している。幼虫期には消化管に付随する菌細胞の集合体(菌細胞塊)の内部に存在し、成虫期にはメスの卵巣小管先端の共生器官に局在して卵母細胞に感染する(図2)。

(図2) クロカタゾウムシとナルドネラの密接な共生関係

ナルドネラはゾウムシの完全変態の生活環を通じて共生しており、宿主の外では生きられない。

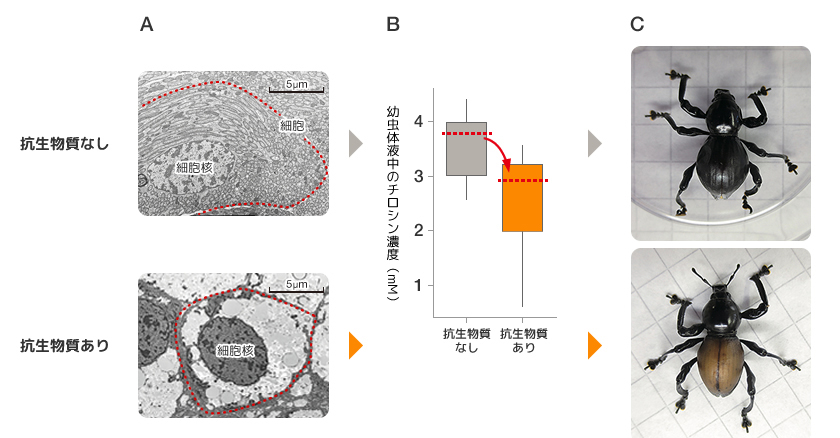

クロカタゾウムシの幼虫を30℃の高温条件、または抗生物質を含む人工飼料で飼育して、共生器官内の細菌数を減らしたところ、いずれの場合も幼虫体内で合成されるチロシンの量が減少した。そのような飼育条件下では、羽化した成虫の上翅は柔らかく赤っぽかった(図3)。これらの結果から、ナルドネラによるチロシン合成が、クロカタゾウムシの外骨格の硬化や着色に必要であることがわかった。

(図3) 抗生物質による細菌数の抑制が宿主に与える影響

菌細胞にはナルドネラがぎっしりつまっているが、抗生物質を与えるとほとんどいなくなる(A)。

抗生物質を摂取した幼虫は体液中のチロシン濃度が有意に減少し(B)、

羽化した成虫の上翅は柔く赤っぽかった(C)。

(B. 赤破線は中央値。長方形は四分位範囲。棒線は最小値から最大値までを示す。)

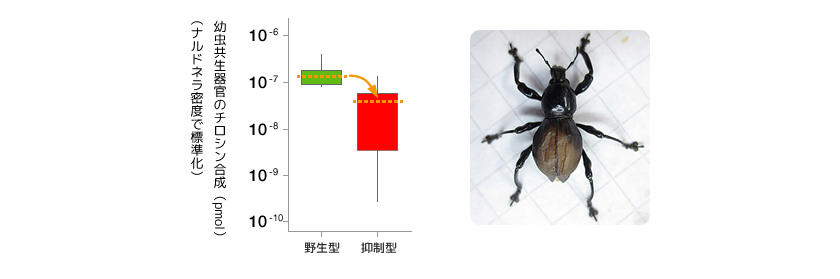

ただし、ナルドネラのチロシン合成遺伝子群は、チロシンが合成される一つ手前の化合物(4-ヒドロキシフェニルピルビン酸:HPP)までしかつくらず、最終段階を触媒する酵素の遺伝子を欠いていた。そこで、クロカタゾウムシの幼虫の共生器官で発現している宿主側の遺伝子をRNA-Seq法(註1)で網羅的に調べたところ、チロシン合成の最終段階を担うアミノ基転移酵素遺伝子が発現しており、その発現量は他の組織と比べて有意に高かった。次に、RNA干渉法(註2)でこの酵素遺伝子の発現を抑制したところ、チロシン合成が低下し、羽化した成虫の上翅は共生細菌の数を減らした場合と同様になった(図4)。これは、幼虫の共生器官におけるチロシン合成をクロカタゾウムシの酵素遺伝子が制御していることを示している。宿主と細菌のゲノムや代謝における高度な統合により、ゾウムシの共生器官は外骨格の形成に必要なチロシンの供給器官として機能しているのだ。

(図4) ゾウムシのアミノ基転移酵素遺伝子の発現を抑えた結果

幼虫共生器官のチロシン合成が低下し、図3と同様に、羽化した成虫の上翅は柔らかく赤っぽかった。

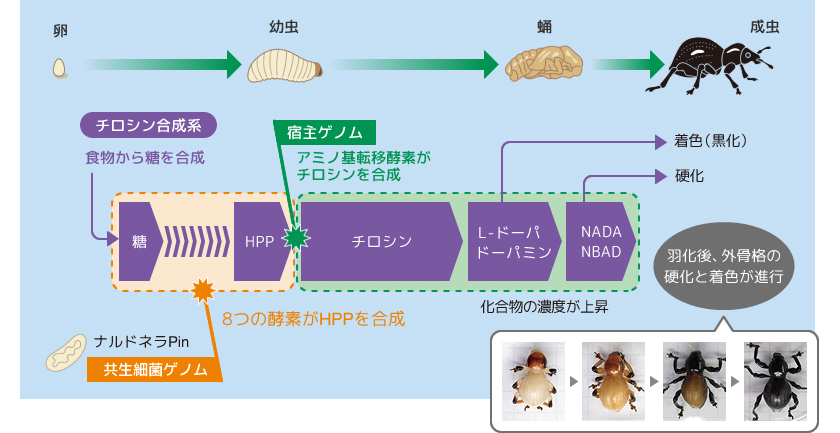

幼虫期に産生されたチロシンは、L-ドーパなどの化合物を経た後、メラニン色素やクチクラ層を硬化させる化合物となり、羽化後時間が経つにつれ成虫の外骨格の着色と硬化が進行することも確かめた。幼虫期のチロシンの量が十分でないと、成虫の外骨格の着色や硬化にはたらく化合物が不足し、柔らかく赤っぽい上翅をもつ個体が現れるのである(図5)。

(図5) 宿主と共生細菌が連携してチロシンを合成し、宿主の硬く黒い外骨格を生み出す。

(HPP:4-ヒドロキシフェニルピルビン酸、NADA:N-アセチルドーパミン、NBAD:N-β- アラニルドーパミン)

チロシンを合成するシキミ酸経路は、大半の微生物や植物には存在するが、昆虫を含む動物にはない。ゾウムシが他の昆虫より硬い外骨格をもち、繁栄することができたのは、ナルドネラとの共生により「チロシン生産工場」を体内にもち、チロシンを大量に利用できるようになったことが要因だろう。これは、小さな共生細菌(もしくはその遺伝子)が、宿主生物の進化を左右しうることを示す一例と言える。今後、外骨格のクチクラ層がよく発達し、共生細菌に自身の成長、生存、繁殖などを依存している他の昆虫類についても、同様の共生関係が成立している可能性を検討する予定である。

(註1) RNA-Seq法

次世代DNAシーケンサーを用いることにより、特定の生物組織で発現している遺伝子群を網羅的・定量的に同定する方法。

(註2) RNA干渉法

目的とする遺伝子配列に対応する2本鎖RNAを合成し、生物体内へ注射などによって導入することにより、その遺伝子の発現を抑制する方法。

5.共生の本質を追う

近年、次世代シーケンサーに代表される分析技術の急速な発展により、宿主体内の全共生細菌のゲノムや遺伝子発現情報を調べ尽くすことが夢物語ではなくなってきた。これまでは、1種の宿主に対する1種(多くて2〜3種)の共生細菌というように個別の関係を解明してきたが、将来は多様な種が共存する腸内細菌の集合体にも研究対象を広げていきたい。ゲノム解析や遺伝子発現解析を通じ、細菌間および細菌と宿主間の相互作用や、細菌が宿主の生理機能に果たす役割を明らかにしたいと考えている。共生細菌という目に見えない小さな立役者と、その宿主との複雑かつ密接な関わりをより深く理解することで、共生という生き方の本質に迫ることができるだろう。

安佛 尚志(あんぶつ・ひさし)

1998年広島大学大学院生物圏科学研究科博士課程修了。博士(学術)。東北大学遺伝生態研究センター研究員等を経て、2004年より産業技術総合研究所研究員、2013年より同主任研究員、2016年より産総研・早大 生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ(CBBD-OIL)所属。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)