RESEARCH

血管の「かたち」をつくる細胞たち

私たちの体に張り巡らされた動脈と静脈は、互いに一定の距離をおいて並走している。このかたちはどのように作られ、どんな意義があるのだろう。血管の細胞の動きと、そこではたらく分子を追った。

1.生命を維持する血管

私たちの体の中には、動脈、静脈や毛細血管と呼ばれる様々な血管がすみずみまで張り巡らされている。全ての血管を繋ぐと地球を2周半する長さ(10万キロメートル)にもなり、「体内最大の臓器」とも言われる。血管の中には心臓から送り出された血液が絶え間なく流れており、常に組織へ酸素や栄養を送り届けている。もしも血管に異常が起きて血流が途絶えたら、組織の細胞は数分から数時間で酸欠や栄養不足に陥り死んでしまう。このように私たちの生命活動を支えている血管の成り立ちを見ていこう。

2.血管の構造とつくられ方

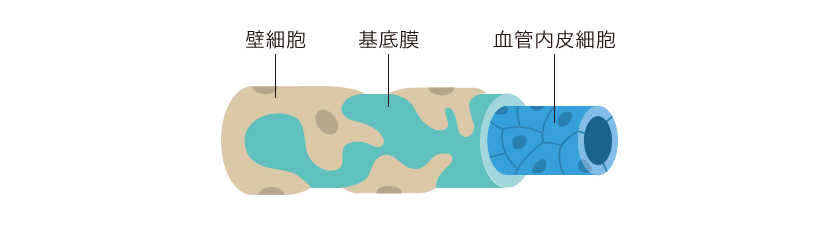

血管の基本構造は、血管内皮細胞と呼ばれる細胞が管状に集まったものである。しかし血管内皮細胞だけでできた血管は不安定ですぐに破れてしまうので、ほとんどの血管は、管の構造を補強する壁細胞を外側に付着させ、管をコラーゲンなどの細胞外基質で包んで周囲の組織に固定している。特に血液がたくさん流れる大動脈などは、細胞外基質と壁細胞で幾重にも補強された頑丈な構造をもつ(図1)。

(図1) 血管の構造

血管は、壁細胞やコラーゲンでできた基底膜によって補強され、周囲の組織に固定されている。

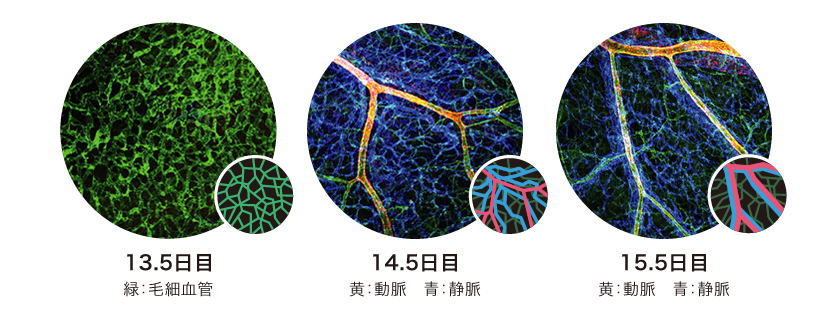

血管は次の2通りの方法でつくられる。一つは個体が形成される発生初期に全身の血管をつくる「脈管形成(Vasculogenesis)」であり、もう一つは発生期に加えて出生後に傷口の再生などの必要に応じて新たな血管をつくる「血管新生(Angiogenesis)」である。脈管形成は全ての管を一からつくるのに対し、血管新生は既存の血管から枝分かれによって新しい管をつくるという違いがあるが、血管ができあがる過程そのものは、基本的には共通している。まず、一様な網目状の毛細血管が形成され、そこから動脈と静脈が分化する。そして場所や役割に応じて細胞外基質や壁細胞に補強され、多層からなる動脈や静脈になっていくのである(図2)。

(図2) マウス胎児の皮膚で血管が形成されていくようす

はじめに一様な毛細血管がつくられ、そこから動脈や静脈が分化する。(右下の模式図では緑:毛細血管、赤:動脈、青:静脈)

こうしてできあがった動脈と静脈を見ると、両者はまるで高速道路の上り車線と下り車線のように一定の距離を保ちながら並走している(図2右)。血管の形成過程には不明な点が多く、この「つかず離れず」の形態がどのようにしてつくられるのかはよくわかっていない。そこでこのしくみの解明に取り組んだ。

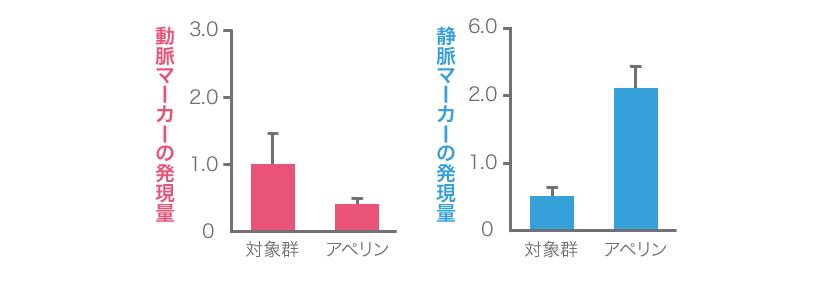

3.動く血管

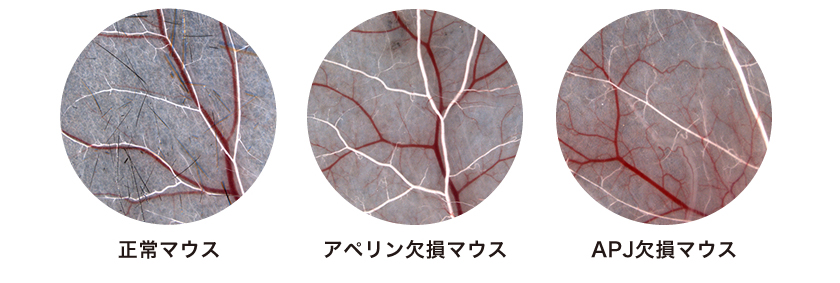

動脈と静脈は互いの位置関係を調整する際に、シグナル分子を介したコミュニケーションを行っている。例として、ephrinB2という膜タンパク質と、その受容体EphB4が知られている。静脈の細胞表面にある受容体EphB4が、動脈の細胞表面のephrinB2に結合すると、互いに反発しあう力が生じて動脈と静脈の融合を防ぐのである。私たちはこれと反対の作用、即ち動脈と静脈の間に誘引力を生じる分子があるはずだと考えた。その候補として着目したのは、アペリン(apelin)というタンパク質とその受容体APJである。私たちは分化直後の動脈はアペリンを、静脈はその受容体APJをそれぞれもっていることを見出していた。そこでアペリンやAPJをもたないノックアウトマウスをつくってみたところ、動脈と静脈が並走できないことが確認できた(図3)。

(図3) 動脈と静脈が並走しないアペリン・APJ欠損マウス(白:動脈、赤:静脈)

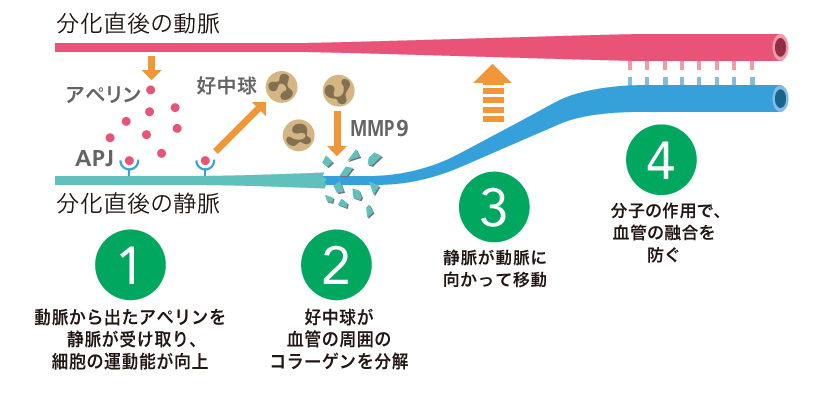

アペリンとAPJは、いつどのようにして動脈と静脈を誘引するのだろう。それを知るためにまず、正常なマウスでの動脈と静脈の形成過程を、順を追って観察することにした。すると、分化したばかりの動脈と静脈はまず離れた場所に出現し、その後、静脈が動脈側へ徐々に移動していることがわかった。血管が動くという現象はこれまで報告されたことがなく、私たちはこれを「血管束移動(vascular strand invasion)」と名づけた。さらに私たちは、人工的に培養した静脈や、マウスから取り出した血管内皮細胞にアペリンを与えるなどの実験を行い、アペリンとAPJが血管束移動の引き金になることを確認していった(図4)。

(図4) 血管束移動におけるアペリン/APJのはたらき

(上・動画)シャーレで人工的に培養した静脈の傍にアペリンを添加すると、静脈が添加点に向かって動きだす。

(下・グラフ)血管内皮細胞を取り出してアペリンを与え、アペリンに集まった細胞を調べると、静脈マーカーを強く発現していた。つまり、集まった細胞の多くが静脈の血管内皮細胞であることが確認できた。 (グラフの出典:Kidoya et al., Developmental Cell, volume 33, p. 247-259(2015)Fig.S2より改変 http://doi.org/10.1016/j.devcel.2015.02.024)

2章で述べたように、血管はコラーゲンなどの細胞外基質によって組織に固定されており、通常は動くことができない。しかし血管束移動の際には、静脈を裏打ちする基底膜のコラーゲンが消失していることがわかった。アペリンを受容した静脈が周囲の好中球にはたらきかけ、コラーゲンを分解させる分子(マトリックスメタロプロテアーゼ9:MMP9)を作らせているのである。加えて、動脈からのアペリンを静脈の細胞が受容すると、一つひとつの細胞の運動能が高まって内発的な力となり移動が可能となる(図5)。 動脈と静脈の並走は、私たちが当初考えていた誘引力を生じさせるだけでなく、周囲の細胞への信号を引き出して血管の移動を実現していたのである。これら一連の誘因力に前述の反発力が釣り合うことによって動脈と静脈の「つかず離れず」の形態ができるのだろう。

(図5) 血管束移動の分子メカニズム

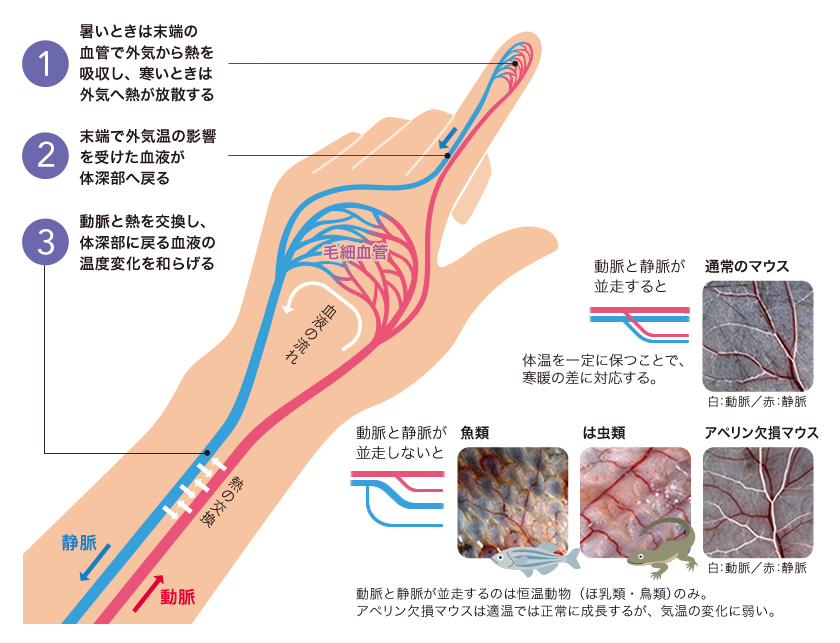

4.体温を維持する血管のかたち

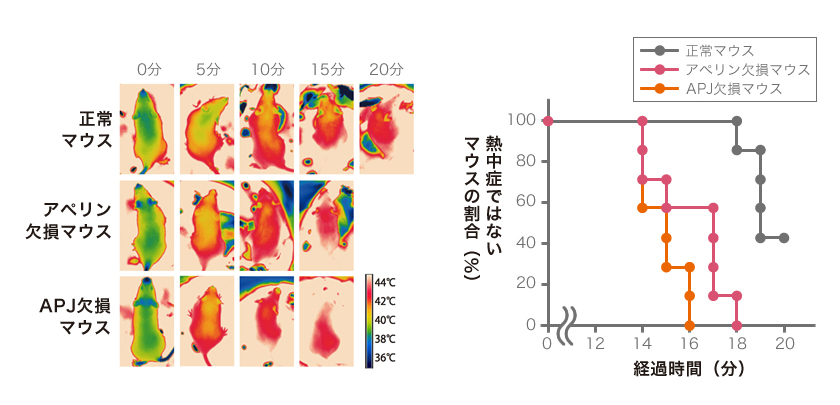

動脈と静脈が並走するしくみは明らかになったが、その意義は何なのだろうか。動脈と静脈が並走しないノックアウトマウスに目立った異常は見られず、正常に成長し繁殖する。ここでヒントをくれたのは、ペンギンの体温調節機能であった。ペンギンが氷の上に立っていても霜やけにならないのは、足の動脈が静脈に巻き付いた形態になっており、両者の間で熱交換をすることで外気温の影響が体の深部に及ぶのを和らげているからなのだ。そこで、動脈と静脈が並走しないマウスを気温の変化にさらしてみると、正常なマウスと比べて深部体温の変化が大きいことがわかった。寒い環境に移すとすぐに体温が下がり、反対に暑い環境に移すとすぐに体温が上がって熱中症になってしまう (図6)。実験用のマウスは常に快適な温度や湿度で飼育されているため、このような異常性に気づかなかったのである。

(図6) マウスの体温変化

(左・サーモグラフ)アペリンやAPJをもたないノックアウトマウス(中段・下段)は、体温上昇のペースが早い。

(右・グラフ)アペリンやAPJをもたないノックアウトマウスは、高温環境に移してから熱中症を発症するまでの時間が短い。

(出典:Kidoya et al., Developmental Cell, volume 33, p. 247-259 (2015) Fig.6より改変

http://doi.org/10.1016/j.devcel.2015.02.024)

実は動脈と静脈が並走するのは、脊椎動物の中でも恒温動物である哺乳類と鳥類のみであり、爬虫類などの変温動物は並走していない。温度調節の観点から文献を調べてみると、約70年前の論文に、並走する動脈と静脈の間での熱交換が、体温調節に関与するのではないかという仮説が提示されていた(図7)。私たちの研究は、この仮説を初めて実証したことになる。

(図7) 動脈と静脈が体温調節に果たす役割

5.美しい血管をかたちづくるもの

血管の分岐は川の支流のように美しいパターンを示している。このパターンは幾何学的な規則性があるようにも見えるが一人一人違っており、同じかたちは2つとない。実際、手の静脈のパターンはICキャッシュカードの生体認証に使われている。このような血管の分岐の違いはどのようにして生み出されるのだろうか? 血管は通常、酸素や栄養の不足を知らせる組織からの信号に応じて分岐すると言われている。しかし実際に血管ができあがる過程を観察すると、分岐の生じる場所は周囲の細胞との関わりによって不規則に決まっていることがわかってきた。必然性と偶然性の両方で決まる血管のかたちづくりにはまだまだ謎が多いが、ここに生きものの不思議を解いていく研究の楽しさがあると思っている。

6.血管が拓く未来の医療

血管のつくられ方を知る研究は、さまざまな病気の治療に活かすことができる。代表的なものが、がんの治療薬である。がん組織も正常な組織と同様、血管を介して酸素や栄養を獲得している。そのためがん組織は血管をつくらせようとする強い信号を出し、異常な血管を多数形成することが知られている。がんがつくらせた血管と正常な血管の違いを明らかにできれば、がんの血管だけを壊す治療薬に繋がるだろう。また現在、血管をつくらせようとするがん組織からの信号を打ち消す薬が使われているが、驚いたことに、がんは血管がつくれないとなると、血管束移動によって既存の血管を引き寄せようとするのだ。がんは生きものが生来もっているあらゆるしくみを駆使して増殖するように見える。がんと血管の関係を探っていると、生物学の本質に迫る問いに行き当たることも珍しくない。血管はどのようにしてつくられていくのかという問いを通して、がんの実態にも迫っていきたいと考えている。

木戸屋 浩康(きどや・ひろやす)

2008年大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了。博士(医学)。2009年より、大阪大学微生物病研究所助教。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)