顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

フロイトの意識と自己

2017年5月1日

前回・今回とフロイトの考えを紹介しているが、彼の文章を題材に、高次の意識や自己を説明することが目的だ。そこで、前回引用したフロイトの文章をもう一度掲載しておく。

「個人の発展の最初期の原始的な口唇段階においては、対象備給と同一化は互いに区別されていなかったに相違ない。のちの段階で性愛的な傾向を欲求として感じるエスから、対象備給が生まれるようになったと想定される。最初はまだ弱々しかった自我は、対象備給についての知識を獲得し、これに黙従するか、抑圧プロセスによってこれから防衛しようとする。」

「少年の成長について簡略化して記述すると、次のようになる。ごく早い時期に、母に対する対象備給が発展する。これは最初は母の乳房に関わるものであり、委託型対象選択の原型となる。一方で少年は同一化によって父に向かう。この二つの関係はしばらくは並存しているが、母への性的な欲望が強まり、父がこの欲望の障害であることが知覚されると、エディプス・コンプレックスが生まれる。」

前回、フロイトの意識、前意識、無意識の区別、あるいはエス、自我、対象備給などについて説明したので、この文章もだいぶわかりやすくなったのではないだろうか。

今回は私自身がこの文章をどう読んでいるかもう少し突っ込んで紹介しながら、最後に残っている超自我や、私たちの意識や自己を動かしている力動について説明したいと思う。

口唇段階の本能で動く脳がエスの始まり

生まれたばかりの私たちは「原始的な口唇段階」、すなわち食べ物を得るため母の乳房を探るという本能により動かされる段階にある。実際、この段階の神経回路の特徴を小児科では原始反射と呼んでおり、口唇に関わる反射が多い。例えば口に物が入ると吸い付く反射、口唇に触れるものを追いかける反射などが有名だ。フロイトが「口唇段階」と名付けたのもこのような古くから知られる赤ちゃんの行動に基づいている。フロイト流にいえば、この段階の精神はほぼエスに等しいと言える。

従ってエスをもう少し実体的に表現すると(対応させること自体は意味がないが、理解のためにこのような対比を今後も行う)、外界からの刺激を経験しない、発生が終わったばかりの脳内神経ネットワークと言える。この脳には自分の生命を守り、外界からのストレスを避けるためのメカニズムが進化の過程でプログラムされている。

幼児の成長に伴う脳の書き換え(同一化)

生まれるとすぐ(実際には生まれる前から)、動物は様々な感覚システムを通して外界から刺激を受け、その一部は高次の意識とは無関係に、できたばかりの脳ネットワークに介入し、ネットワークを書き換えることができる。以前議論したようにこの書き換えは、膨大な入力の中から私たちの脳がその時点で形成している「自己」の基準に従って特定の入力を選択し、神経ネットワークに記憶する(書き換える)ことで進んでいく。これが広い意味での意識だが、この書き換え課程は、フロイトの文章の中の「同一化」とほぼ同じと考えていい。生まれたばかりの「口唇段階」の自己(この場合エス)では、行動のほとんどが母の乳房へと向く様に脳はプログラムされている(対象備給)。しかしこの単純な行動を通して、様々な外界からの感覚を経験する。最初は口唇感覚に限られていたものも、皮膚感覚や匂い、音、そして最後に視覚というように入力装置は複雑化するとともに、入力量は急速に拡大し、新しい経験で私たちの脳のプログラムは徐々に書き換えられていく。この初期段階での入力を選択する自己の基準はエスであり、生まれた時点で備わっている本能的自己だ。もちろん、入力が選択され神経ネットワークの自己が書き換えられるとき、エス=本能的自己も書き換わっていく。このことは、先に述べた新生児の原始反射が発達に伴い消失することからわかる。代わりに、より複雑な外界からの刺激を選択し、本能的自己を書き換える過程で、ハイハイなどの新しい機能が発達する。

自我と高次の意識の誕生

問題は、このような神経ネットワークの書き換えの延長に、高次の意識や自我が発生するかで、この点が意識とは何かをめぐる議論の一番重要な論点だ。おそらくフロイトは自我がエスの単純な延長にあるのか、それともエスとは別の自我を受ける構造が発展するのかあまり気にしていなかったのではないだろうか。前掲の文章で彼はエスから自我が芽生えると述べており連続的に考えていた様に見える。ただ「自我とエスの区別は、原始人だけではなく、はるかに単純な多数の生物にも認めることができる。この区別は、外界の影響の必然的な表現だからである」と、最初の脳ネットワークの自己であるエスと、外界の感覚入力を通して形成され成長するもう一つの自己である自我を分けることの重要性も認識していた。すなわち、エスの中に、エスとは区別された新しい自己、自我を発生させる入力処理機構が必要になる。

しかしこの区別は決して前回、図1で示したような固定した区別ではない。抑圧された無意識もエスの一部として記憶されると彼が考えた様に、エスはキャパシティーの大きな、自我も無意識も全て包含することができる、変化し続けるフレキシブルな構造だ(本来脳とはそのようなものだ)。このような構造の中にエスとは別の自我が形成されるのは、生後間も無く経験する感覚器を通した様々な入力が、高次の意識や自我を持つ動物の進化で生まれた、それまでとは別のまったく新しいチャンネルを通して処理され、表象されるからと考えられる。

自我を形成する新しい入力チャンネル

実際、口唇期の感覚の中心となる触覚と比べると、最後に発達する視覚認識は、もともと多くのチャンネルを必要としている。私たちは目に入ってきた人間の姿を認識するとき、網膜の視細胞からの入力を、色や単純な形、あるいは物体の動きといった要素として別々に表象する。この過程はほとんど意識されることはない。これらの要素がイメージとして知覚されるためには、この要素を今度は過去の経験も合わせて上から(トップダウン)統合する必要があり、このトップダウン過程は意識される。このように、私たちの脳は本来多数のチャンネルを使って、感覚入力を処理するようにできている。そして、生後経験し続ける感覚入力を統合する際の特別な領野が用意できれば、そこに自我、あるいは新しい自己を形成することが可能になる。これを意識をコードする領域と言っていいのかもしれない(あるかどうかは議論が多いが)。

ではこの新しい領野にどの入力が選択され、記憶され、自我を形成するのだろうか。最初存在する自己の基準はエス、すなわち本能的自己により提供される。生きる本能が乳房を追いかける反応として現れることを思い出してほしい。しかし、エスのレベルで選択されたどの表象が、生まれたときにはまだ白紙状態の自我の書き換えに利用できるのかよくわからない。口唇の触覚を通して経験される感覚はおそらくそれほど複雑でなく、ほとんどの入力が最初の自我の形成に使われるのかもしれない。こうして一度でも自我の形でエスとは別の自己が成長し始めると、この自己を基準に自我回路は書き換えられ続け、自我レベル、すなわち意識される自己が成長する。ただ、入力は意識され、自我の書き換えだけに用いられるわけではない。エスも様々な入力により書き換えられるため、生まれたばかりの状態を代表する様々な原始反射は消失する。

エス・自我・意識のまとめ

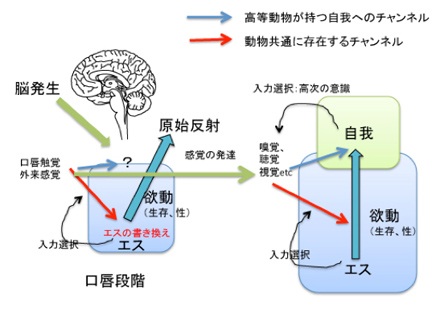

図1:乳児の発達期の感覚入力と自己の書き換え

これまで議論したことを図にしてみた(図1)。口唇期では外界からの入力はエスとしての自己を基準に選択され、エスの書き換えが行われるとともに、萌芽的自我の形成とその後の書き換えに使われる。こうして自我という新しい自己の基準が形成されると、その後は新しい自己の基準として、高次の意識過程を可能にする。この結果、私たちは「物心がつく」、すなわち感覚器から入ってくる経験を意識し自己の形成に使う。

フロイトは、知覚から生まれる前意識が意識されると、こうして得られた表象は全て自我の形成へと向かうと述べているが、実際私たちの自我が意識的に知覚される入力を選択する唯一の基準になると考えれば当然のことだ。自我が高次の意識の基準であり、それを基準に選択された表象が自我を書き換える。以上が、最初に引用したフロイトの文章の現代風読み替えになる。おそらくみなさんも、引用した文章でフロイトが伝えたかったことは、概ねわかってもらえたのではないだろうか。

しかしまだ、自我により抑制された無意識や、超自我についての説明が残っている。これらの概念は、私たちを自我やエスに基づいて行動へと駆り立てる精神的エネルギーと関わっており、私自身も全く議論してこなかった。

快感を得るための欲動

フロイトは、このエネルギーの源が、「快感」が満たされるまで止むことのない欲動であるとはっきりと述べた。この欲動の起源についてフロイトは、最も重要なのは生存への欲動と、繁殖への欲動で、両者に共通する最も大きなエネルギーの源が性的欲動、リビドーであるとした。このリビドーという用語は、その後ユングにより欲動一般を指すものとして定義し直される。しかし、当時自己とは何かなどと議論していた宗教家や哲学者を尻目に、私たちの脳は快感を追求するようプログラムされているおかげで行動するエネルギーを得ていると、ズバリ指摘したのは、フロイトの最も偉大な業績の一つだろう。

余談になるが、「快感原則の彼岸」とタイトルのついた小論文で、彼はこの欲動の生物学的起源について進化論に即して議論している。単細胞動物の生殖や性、あるいは多細胞動物の始まりと「個体の死」の始まりといった当時の生物学の知識を総動員して、「生きることへの欲動」「生殖のための欲動」そして無限に続く生殖細胞系列を守るための「死への欲動」などが、精神を動かすエネルギーのルーツであると述べている。言葉を変えると、私たちの精神行動エネルギーが、生命として必然的な帰結であることを述べている。

欲動の中で最もわかりやすいのは「生存への欲動」だろう。例えば新生児期を考えると、口唇段階でのこの欲動は空腹を満たすために必須のメカニズムだ。欲望が満たされるまで、子供は母の乳房を求め続ける。男の子になると、この生存への欲求に、男性が本能的に持っている女性への性的欲動が混じる。いずれにせよ、感覚器が発達し、複雑な感覚入力により自我が複雑化するにつれ、欲動の表現も複雑になる。しかし、そのエネルギーのルーツを辿れば、必ずエスの中に組み込まれた生存欲、性欲を生み出す脳構造に帰結する。これを

「個人の発展の最初期の原始的な口唇段階においては、対象備給と同一化は互いに区別されていなかったに相違ない。のちの段階で性愛的な傾向を欲求として感じるエスから、対象備給が生まれるようになったと想定される。」

とフロイトは表現している。

エディプス・コンプレックスの起源

この欲動のエネルギーおかげで幼児は行動し、外界と持続的なコンタクトを維持することができる。最初は原始反射を繰り返しながら、生後徐々に発達する五感を通して経験される母親の表象は常にアップデートされ、幼児期の自我の書き換え(すなわち同一化)の基準を提供する。もちろん人間社会では通常子育てには父親など母親以外の人間の参加があるが、母親以外が表象され自我の書き換えに参加するのは、五感、特に視覚が完成し、母親以外の人間が意識されるようになってからのことだろう。したがって、最初の自我は母親の表象を中心に形成されており、それ以外の表象は常に母親との対比で自我の書き換えに参加する。

これは私の想像で当時のことを覚えているわけではないが、子供を可愛がるのは母親だけではない。父親も子供をあやそうと抱きかかえるとき、子供は母親から一時的にでも引き離されると感じるかもしれない。もちろん父親には母親に期待する乳房はない。当然母とは異なる父親の表象が生まれ、自我を書き換える過程で、母親から引き離す新しい競争相手として父親をイメージしても不思議はない。

フロイトは、このとき形成される母親をめぐる競争相手としての父親と自我との関係を、精神の発達に最も重要な要因であると強調し、

「ごく早い時期に、母に対する対象備給が発展する。これは最初は母の乳房に関わるものであり、委託型対象選択の原型となる。一方で少年は同一化によって父に向かう。この二つの関係はしばらくは並存しているが、母への性的な欲望が強まり、父がこの欲望の障害であることが知覚されると、エディプス・コンプレックスが生まれる。」

と述べている。

「不快」を行動のエネルギーにする超自我

しかしもし子どもの行動を支配するエネルギーが「快感原則」であるとすると、「不快」がなぜ精神を動かすエネルギーになるのかが問題になる。

もちろん動物は「不快」な経験を記憶し、それを回避する脳回路を開発している。当然この書き換えは、自我の書き換えを伴う。だとすると、「不快」の原因である父親を、避けることで母親との「快」の関係を維持する以外に「快感原則」を守る方策はない。おそらく、多くの動物で子育てにオスが関与しないのは、子供への愛情が発達しないのではなく、子供にとって父親が「不快」でしかないことが原因かもしれない。

一方人間を見ると、乳児が父親の「不快」な介入を避けることは難しい。従って、不快を我慢する能力を身につけるか、あるいは積極的なエネルギーへと変換できる自我を開発する必要がある。この「快感原則」と取引できる自我の形成こそが、人間の利他的行動や、道徳の起源だと思う。この「不快」を選ぶという人間の特殊性を、フロイトは無意識と、超自我という概念で説明しようとした。

この問題提起は

「最初はまだ弱々しかった自我は、対象備給についての知識を獲得し、これに黙従するか、抑圧プロセスによってこれから防衛しようとする。」

という文章に見ることができる。

すなわち母親や父親のイメージが明確になってくると、それまで「快感原理」のみに動かされていた行動に矛盾が生じ「不快」を生むようになるが、残念ながら両親に守られている身分では、「不快」を避けるという解決自体が不可能であることが理解される。これが、「父がこの欲望の障害であることが知覚されると、エディプス・コンプレックスが生まれる。」と彼が語る、エディプス・コンプレックスだ。しかし、このコンプレックスは、行動で解決できる代物ではない。このため、不快を避けるのではなく、自分で解決する必要があり、そのために自我を大きく書き換え、自我の領域にこの問題を解決するもう一つの領域、「超自我」が発生する。

この超自我の誕生により、「自我理想(超自我)はそもそもエディプス・コンプレックスの抑圧というこの急激な転換によって成立する」と彼が語るように、「不快」を「快感」へと転換させるエネルギーが生まれる。

すなわち、「快感原理」自体が私たちを動かす本来のエネルギーであっても、この原理を維持するため、不快な経験を快感原理と妥協させる能力、すなわち超自我を人間は獲得した。したがって、フロイトはあらゆる道徳的、宗教的動機は全てこの超自我の仕業であると喝破して見せた。

このように、エス、自我、超自我、前意識、意識、無意識、欲動、リビドーというフロイトの用語は、現代の脳科学から見ても十分説得力があり、さらに人間特有の高次な脳機能を考える時、色褪せることのない道標になってくれる。この中で、超自我として表現される機能は人間特有の機能だろう。従って、彼の超自我の機能の解明は、21世紀脳科学の最大の問題の一つと言っていいだろう。

これでフロイトは終わるが、次回は整理の意味で、私たちの精神のエネルギー、情動について現代の脳科学がどのように考えているのか、幾つかの総説を基礎に述べてみたい。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)