顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

フロイトに見る意識と自己

2017年4月17日

意識と自己についての説明を長く続けすぎたので、そろそろ締めくくらなければならない(本当はこの程度の長さで扱える課題ではないのだが)。

普通、意識や自己はかなり高次な神経活動と思いがちだが、これまでの説明で定義次第で様々なレベルの神経活動に当てはまることがわかっていただいたと思う。とはいえ、意識や自己といえば、やはり哲学をはじめ多くの分野で古くから議論されてきた人間の精神活動を思い浮かべるのが普通だ。したがって、締めくくりとして、人間特有の高次の意識や自己について少し考えてみたい。どのように説明すればいいかいろいろ考え、締めくくりにはフロイトを2回にわたって取り上げてみることにした。

今更フロイトを取り上げる意味は本当にあるのか少し迷った。そんな古い話を持ち出さなくとも、現代では、人間の意識や自己について脳科学的に説明した優れた著作を読むことができる。事実、素人の私がここまで脳科学の知識を整理できたのも、アントニオ・ダマシオさんの「デカルトの誤り」「Self comes to mind」「感じる脳」、やクリトフ・コッホさんの「意識の探求」といった本のお陰だと思っている(図1)。

図1:これまで意識や自己を考えるときに参考にしたオススメの著作。最初の3冊はアントニオ・ダマシオ、最後の1冊はクリストフ・コッホ著。

これらの本には多くの脳研究成果が取り入れられており、しかも一般の人にもわかりやすく書かれている。わざわざ解説するより、人間の意識や自己について知りたいと思われる場合、どれか一冊を手にとって読んでもらうのが一番いい。読めば間違いなく満足できると思う。また、上にリストしたすべての著作では実際の脳神経回路と現象を対応させて説明する努力が行われており、症状や行動の現象論的記述と、独断的(に見える)な説明に終始するフロイトを読むよりよほど分かりやすい。

実際、フロイトを読んでも、脳科学の話はまず出てこない。彼の著作にはダーウィンがなんども登場し、進化論の影響を強く受けていることを感じる。もちろん進化の問題だけでなく、種の起源の最終センテンスでダーウィンが全く手つかずの未来の問題として提示した無生物から生物への過程についても興味を持っていたことはまちがいなく、彼の著書の中で「種の起源」に書かれている内容を彼の著作で繰り返しているほどだ(ちくま学芸文庫「快感原則の彼岸」 p162参照、「過去のある時点において、現在もなお想像できない力の影響によって、生命のない物質の中に生命の特徴が芽生えた」)。ところが、カハールも含めて脳科学の話はフロイトの著作にはほとんど登場しない。おそらく当時の脳科学はまず役に立たないと考えていたのだろう。

しかし、神経科学的視点からの説明が全くされていないことは、神経細胞の進化からスタートしてここまで続けてきた私から見ると、本当は都合がいい。脳科学的に考えるにはまだ早い時代であったとはいえ、フロイトは精神現象を共通の基盤に基づいて科学的に説明しようと常に心がけていた。精神現象を、「エス、自我、超自我」、「意識、前意識、無意識」、「リビドー、タナトス」などの共通の要素から分析しており、個別の現象に対する彼の普遍的説明は理解しやすい。このおかげで、フロイトが記述した様々な精神現象と、それについての彼の説明を、もう一度神経科学の視点から整理し直すことができる。一方、これまで私自身は人間特有の高次な意識や自己について議論を避け、神経ネットワークが複雑化する延長に人間特有の精神活動もあるとして済ませてきた。この認識は間違っていないと思うが、複雑化することで何が可能になったのかは全く手つかずのままだ

一方、フロイトの興味はもっぱら人間の意識だ。従って、自己や意識についての彼の考えを現代の脳科学を知った上で見直すことで、これまでなおざりにしてきた人間特有のレベルの意識や自己の発生に関わる過程についてもヒントが得られることも期待できる。これが、フロイトを選んだ理由だ。

フロイトの考えを紹介するための著作として、今回はフロイトの短い著作「自我とエス」(竹田青嗣編、中山元訳、自我論集、ちくま学芸文庫)を選んだ。これは後期の著作で、一般人に向けた読み物というより、総説論文に近く、短いとはいえ彼の考えが詰まっており、また現代脳科学からも扱いやすい。

例えば意識や自己の発達過程について、フロイトは次のように述べている。

「個人の発展の最初期の原始的な口唇段階においては、対象備給と同一化は互いに区別されていなかったに相違ない。のちの段階で性愛的な傾向を欲求として感じるエスから、対象備給が生まれるようになったと想定される。最初はまだ弱々しかった自我は、対象備給についての知識を獲得し、これに黙従するか、抑圧プロセスによってこれから防衛しようとする。」

「少年の成長について簡略化して記述すると、次のようになる。ごく早い時期に、母に対する対象備給が発展する。これは最初は母の乳房に関わるものであり、委託型対象選択の原型となる。一方で少年は同一化によって父に向かう。この二つの関係はしばらくは並存しているが、母への性的な欲望が強まり、父がこの欲望の障害であることが知覚されると、エディプス・コンプレックスが生まれる。」

この2つの文章には、意識や自己という言葉は使われていないが、フロイトが考えた意識や自己の形成過程に必要な要素が凝縮している。また私がこれまで人間に限定せず見てきた自己や意識について述べてきた重要な要素も含まれている。従って、目標はこの文章を理解することだ。ただフロイトを読んだことがない読者もいるだろうし、彼の文章には一般には使われることのない単語も多く使われているので、まずフロイトの意識や自己に関する考えについて総論的に要約する。とは言っても、ここで述べることは全て私の独断的なフロイト理解であることは断っておく(フロイト解釈で議論する気は毛頭ない)。

まず意識、無意識から始めよう。フロイトというと、「無意識」がすぐに思い出される。しかし彼の著作では無意識については詳しく述べているものの、「意識する」とは何かについて、ほとんど明確にしていないように思う。この論文の中でも「<意識されているとは、まず純粋に記述劇な用語であり、最も直接的で確実な知覚に依拠するものである」と、意識されているものについて簡単に済ませてしまっているが、肝心の「意識とは何か?」についての彼の考えは明確ではない。おそらく彼の理解も、私たちが一般的に意識という言葉で使っているのと同じ内容、あるいは夢遊病を例に定義した意味とあまり変わっていないように思う。

これはフロイトの問題ではなく、意識の厳密な定義が現代でも難しいためで、フロイトの時代にはまだ「両眼競合」のような実験結果も知られていなかった。しかし彼の著作を読むと、彼も私たちと同じように意識を様々な知覚から生まれる脳内の表象を認識して選び取る過程として捉えていたように思う。

私たちはともすれば「意識 vs無意識」と対立的に提示してしまうが、そもそも両者を比べること自体難しい。よく考えてみると意識とは多くの表象の中から特定の表象を知覚する「過程」を意味することが多い。一方、無意識の場合、「無意識する」のようには決して使わず、常に意識過程の外にあるという「状態」を指すことが多い。従って、「意識されるものvs無意識のもの」と対置するのは不自然で、「意識されるものvs意識されないもの」の方が自然だ。すなわち、意識はより過程に関わる言葉として使われることが多く、もう一方は状態を指す言葉として使われる。

フロイトの興味はもちろん人間の心の状態なので、意識されるものについてはあまり重視していない。代わりにフロイトは心の状態の最も大きな部分をしめる、無意識に向かうことになる。

誤解を恐れずフロイトの無意識を「エイヤ!」と意識との関わりから分類してしまうと、無意識とは、

- 1)意識できなかったもの:例えば両眼競合のように、見ていても気づかない表象のように、いつでも意識される可能性はあったが、選ばれることのなかった状態を指している。

- 2)忘れて意識できなくなったもの:意識過程で選ばれ知覚されたものの、速やかに意識外に過ぎていく状態を指している。分かりやすく言えば、記憶されなかった表象と言って良いだろう。

- 3)意識させてもらえないも:意識できないよう抑えられているもの

の3種類に分けられる。

最初の2つについては、フロイトは「無意識は潜在的に意識できる状態と一致するもの」と述べて、起きている時にいつでも意識できたのだが,たまたま意識過程で選ばれなかったり、忘れてしまったものとして簡単に済ましている。これを脳科学的に見れば、感覚を通して入ってくる膨大な入力の中からほんの一部の表象を選んで神経ネットワークの書き換えていることに相当する。

ところが、3番目の「意識させてもらえない」無意識は、フロイトの言う「抑圧された」無意識で、私もこれまで全く議論してこなかった。この抑圧された無意識が何を意味するかについては、最初に引用した文章によく書かれている。文章に出てくる備給という言葉はおそらく馴染みがないと思うが、Cathexisの日本語訳で、心的な関心を向けることを意味する。私自身はこの大げさな単語を見た時は、意識する表象を選択する過程に、具体的な方向性と必要なエネルギーを与えることと読み直している。

この文章でフロイトは、父親についての表象が生まれることで、幼児時代に本能的に母親の乳房に向いていた意識過程、すなわち母への性的欲望が抑圧され、無意識(すなわち意識過程から除外された状態)へと追いやられると述べている。すなわち、成長に伴い、本能とは異なる判断基準が自己の中に芽生え、これが母親への性的意識を無意識へと抑圧する。この抑圧された結果としての無意識は、毎日の感覚の中から意識下、あるいは意識外へと選択される無意識とは全く異なり、抑圧を取り除かない限り無意識から意識へと上らせることは難しい。すなわち、抑圧される無意識は、意識過程で選択が行われるという意味では同じだが、両眼競合で見られるような選択とは異なり、高次のレベルで抑制され続けている心的状態と言える。

このように、最初の2つの無意識と、3番目の無意識は質的に異なっていることから、フロイトは前者を前意識、後者を無意識と名付けている。このように、無意識に様々な種類があるということは、意識と無意識を分ける時の基準になる自己にも様々なレベルが存在することになる。この基準としての多様な自己を、フロイトは「エス、自我、そして超自我」という言葉で対応させた。

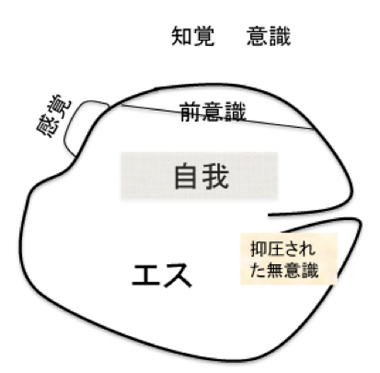

図2:フロイトの「自我とエス」より転載。

図2は「自我とエス」に掲載されている、自己の精神についてフロイトが描いた図式をほぼそのまま転載したものだが、この図を見ながら彼が自己をどのように考えていたのかもうすこし見ていこう。

線で囲まれた部分が個人の精神的自己全体を表しており、この中に前意識、抑圧された無意識という2つの状態も含まれている。重要なのは、自己の中の表象を選び認識する過程である意識は、自己の枠外に置かれていることで、これにより意識が自己の中に存在するコンテンツではなく、より過程に近い物であることがうまく表現されている。

では、エスや自我とは何か?引用した文章の中でフロイトが、「最初弱々しかった自我」と表現しているように、最初から自我は個人の心に存在するのではなく、生まれてから経験を繰り返すうちに心の中に芽生えてくる物として考えられている。すなわち、経験を通してのみ形成される新しい選択基準と言っていいだろう。

一方、エスは生まれた時から存在し、母への本能的な性的愛情も最初から存在するエスの表れと考えられている。すなわち、フロイトのエスは人間が生まれた時に持っている脳神経ネットワークが生きるために最初から備えている様々な本能と言っても良いだろう。

私自身はこれまで自己についてこれほど詳しく区別せず、脳神経ネットワークが複雑化した結果、選択基準となる自己も多様な表象を持っており、一人の個人に様々なレベルの自己が存在するとして済ませてきた。しかし、生まれてから物心着くまでの一定期間、人間には狭い意味での意識とその記憶は存在していない。従って、記憶や自己の意識は、生後の成長期に形成されると直感できる。この直感は、「自我からその核としての知覚システム(意識)が形成される(図1に表現されている)」というフロイトの考えと同じだ。

誕生時に持ち合わせた脳神経ネットワークの活性を「エス」、この中で成長に応じて高次化する意識過程で選ばれた表象取り込んで脳神経ネットワーク(エス)の中に新たに形成した回路を「自我」考えることはできないだろうか。脳科学的に、純粋に生後の経験だけで生まれる「自我」を完全に分離できるかわからない。フロイト自身も、「エスは、知覚—意識システムの媒介のもとに、外界の直接的な影響を受けて変化する。自我はこのエスの一部である。・・・・」と、本当は両者を完全に分離することはできないと考えている。ただ、経験を通して自伝ともいうべき基準を人間は作ることができるおかげで、新しいレベルの意識が人間には可能になっている。この感情や本能(エス)の上に、自伝を書くメカニズムの解明が、人間とは何かを理解し、次の情報媒体「言語」を考えるための第一歩になる。

期待通りフロイトをたどることで、これまで手がつかなかった人間特異的なレベルの自己や意識の問題について考えることができてきた。まだ、母親へ向かう性的本能を抑圧するのは自我か?フロイトの言うもう一つの自我、「超自我」とは何か?そして意識という過程にエネルギーを与える力は何か?など、フロイトの考えの解説が残っているが、少し長くなりすぎたので、今回はここで止める。次回、最後はフロイトの描いた図1を、現代的な新しい視点で書き直すことで、最初に引用した文章を完全に理解して終わりたいと思っている。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)