Special Story

ゲノムから進化を探る研究

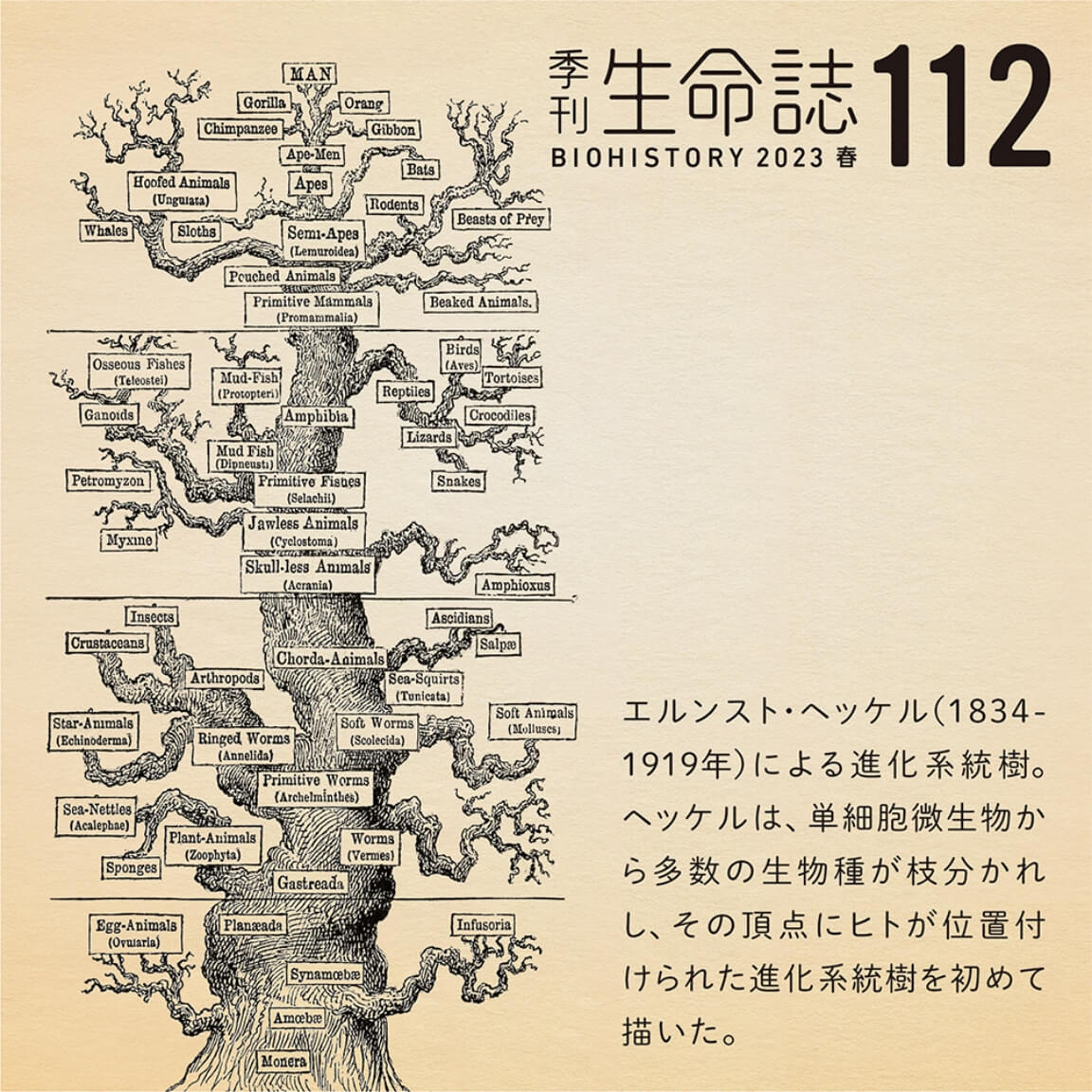

38億年前、最初の生命が誕生した。以来、細胞は、分裂を繰り返すことで現在まで存続し、内にあるゲノムを伝えてきた。その間、ゲノムは少しずつ変化し、細胞のあり方に影響を与え続けている。

生命誌は、ゲノムに刻まれたこの変化の痕跡を辿ることで、生きものの歴史とお互いの関係を読み解こうとしている。

今、ゲノム研究は、医療やバイオ産業と結びつき、巨額の費用と人員を投じて凄まじい勢いで遺伝子情報を収集している。この膨大な情報が、どのくらい生物の歴史、つまり進化を読み解くことにつながるのだろうか。

CHAPTER

ゲノムから進化を探る研究

今日、ゲノム研究は、医療への応用などの面で社会の注目を集めており、2000年6月には、ヒトゲノムの解読が事実上完了したと発表されるなど、めざましい進展を遂げている。一方、生命誌は、DNAを遺伝子ではなく、ゲノムを単位として捉え、そこに記された生きものの歴史と関係を読みとることで、生きものの本質を知ろうと提案してきた。そして現在、発生や進化などの基礎生物学分野でも、ゲノム研究は重要な位置を占め、研究が進められている。これからは、このような動き全体を見渡すことが大事だ。

すでに50種近くものゲノムの解読が終了しているバクテリアでは、遺伝子の並び方や、遺伝子の構成などさまざまな角度から比較がなされてきた。多細胞生物でも、ゲノム全体の解析はこれからだが、遺伝子ファミリーの構成などは比較されている。その結果、思いがけない新しい進化のイメージが生まれてきた。ゲノムは遺伝子重複や水平移動など想像以上に大胆な変化を遂げてきたのである。ゲノムは、自分が働ける環境(細胞)を自分でつくり、38億年の長きに亘って変化しながら存続してきた動的システムであり、まさにダイナミックなものなのだ。

ビデオ「ゲノム伝」に登場した巻物。撮影=大西成明

ビデオ「ゲノム伝」より

1. オープニング。おじいさん(藤村俊二氏)の傍らにあるのは絵巻物「ゲノム伝」。

2. 体のすべての細胞にゲノムがある。もとは、この鍋に映っている受精卵。

3. 粘菌のミトコンドリアの分裂。ここにもゲノムがある。

4. 豆をみつめるおじいさん。

5. 庭のニワトリ。すべての生き物にゲノムがある。

6. 遺伝子の数は、複雑な生物ほど多い。

7. 仮想細胞のシュミレーション画面。冨田勝氏(『生命誌』26号)も登場する。

8. 五條堀 孝氏。

9. 水平遺伝子移動を表したアニメ。

10. 再集合するカイメンの細胞。原始的な性質を残している。

11. 遺伝子重複を表したアニメ。

12. 血管を流れる赤血球。グロビンの遺伝子は、ファミリーを形成している。

13. カンブリア紀の化石。爆発的多様化はなぜ起きたのか?

14. 宮田 隆氏。

15. 脊髄動物の祖先に近いナメクジウオ。Hox遺伝子の数がヒトの4分の1しかない。

16. 一部のHox遺伝子が働かず、腹の足がすべてなくなったカイコ。

17. 形を作る遺伝子の働きを示したアニメ。

18. HSP90が働いているところ。

19. HSP90の量が減ったために、現れた変異。

20. エンディング。鍋ができあがり、おいしそうに食べるおじいさん。

研究の糸口を探る

では、どんな遺伝子の変化によってどんなシステムの変化が生まれ、それがどんな進化と結びついているのだろう。これに関しては未だに実例はない。進化は起きてきた。ゲノムも大胆に変化してきた。ならば、次に知りたいのはゲノムというシステムの変化と体の構造や行動を結びつける具体例である。そこを知れば、進化のイメージはもっとリアルなものになり、研究も観念的なものから個別具体的なものへと移っていき、進化の新しい姿が見えてくるに違いない。そこで、この大問題に、ゲノム解析の結果がどのように結びつくのかを考えてみた。

ここで最初に問題となるのが、祖先が残っていないということだ。祖先に近い生物でも、長い時間の中で、分岐後かなりの変化が蓄積されており、祖先からは大きくずれてしまっている。長い間のいろいろな変化の中で、たった一つの遺伝子の変化が進化をもたらしたのだとしても、それを明らかにするのは難しい。2種の生物で、ゲノムの共通でない部分を少しずつ変化させて同じ形に行き着くという実験ができれば、共通祖先が推定できるはずだが、これはかなり大変だ。

さまざまな生きもののゲノムの大きさ、原則として、複雑な生物ほどゲノムは大きい。

では、ごく最近分岐した2つの種をくらべたらどうだろう。この場合には、うまくいけば進化に関係した遺伝子を特定できることもあり得る。ゲノムの遺伝子構成を比べた結果、働きが異なる遺伝子を特定でき、しかもそれが少数なら、それは大発見であり、非常にラッキーだ。後は、その遺伝子が作るタンパク質の働きを、つまり、特定の化学反応に限局した働きではなく、それが波紋を広げて最終的に形態に与える影響まで考えた広い働きを追求していけばよく、面白いことになりそうだ。果たしてそんな2つの種があるのか?そこが問題だ。現時点では何とも言えないが、多様なグループでは十分にあり得るのではなかろうか。多様であるということは、種分岐も起きやすいことを示している。昆虫が候補の一つだと思う。これから探してみたい。

さて、近縁2種間でゲノム内のすべての遺伝子を比較した結果、ゲノムの働きは明らかに違うのに、個々の遺伝子の働きには差がほとんど認められない場合もあるかもしれない。この場合には、少なくとも2つのことが考えられる。一つは、発生の初期条件が違う場合だ。もう一つは、どこかで生じた小さな違いが増幅された結果、遺伝子の発現パターンに影響し、最終的に大きな違いになった可能性だ。ゲノムの作り出す状態は、過去のすべての時点の影響を受けて絶えず変化しているため、小さな違いが増幅されることがある。この場合、違いを生み出す過程まで探ろうとすると、すべてのタンパク質の働きをモデル化してコンピュータでシミュレーションする必要があるだろう。しかし、シミュレーションにはつきものだが、自然界のすべてのパラメータをコンピュータにインプットできない以上、初期設定には研究者の主観が入る。それが結果にどんな影響を与えるのか注意を要する。

以上は実際の歴史から進化のイメージを引き出そうと努力する方法だが、必ずしも過去に遡らなければならないわけではない。もう一つ、今ここで実際に進化を起こし、その変化を見る方法がある。この場合には、ウイルスや細菌といった進化速度の大きいサンプルを使うか、シミュレーションによって高速に進化させる方法を採らなければならない。例えば、細胞の分裂周期が変化したとしたら、その時ゲノムシステムはどう変わったのだろうか。その変化は、一つの遺伝子の変化に起因するのか、それとも複数の遺伝子の変化によるのか、あるいは単に遺伝子の並び方が変わっただけなのか。面白い発見につながりそうだ。生物は単独で進化してきたわけではなく、他の生物との遺伝子の交換や、共生など周囲との関係も上手に使って進化してきたので、さまざまな環境のもとで実験することも必要であるのはもちろんだ。

新しいスタイルの生物学

乗り越えるべき問題はたくさんありそうだし、研究の方向も無数にある。次に何をするればいいのか。それを決めるのは簡単ではない。しかし、準備は着々と進められ、情報も加速度的に集積している。最近では遺伝子が作るタンパク質の働きを網羅的にデータ化することも始まった。最新鋭のX線解析装置やNMRなどを何台も駆使して、しかも関連分野の研究者が一カ所に集まってデータ化に当たる。理化学研究所のゲノム科学総合研究センターはそうした研究所としては今のところ世界最大規模だが、アメリカではさらに、同規模の研究所が7つも作られているという。近い将来、誰もが容易に利用しうるデータバンクができあがり、それを利用して何らかの意味を読みとっていく新しいタイプの学問が花開くことになるのだろう。一つのタンパク質の構造や機能を決定するのに何年も費やしていた時代から、研究の態様も変化を遂げており、それに伴って生きものについての科学も大きな一歩を踏み出そうとしている。

今のところまだ目新しい成果が出ていないこともあり、ゲノム研究の将来には必ずしもポジティブな見方ばかりがあるわけではない。一体どのように展開していくのか不透明だが、そこが科学の面白いところだ。新しいスタイルの研究をどのように作っていくか生命誌もその中で研究の方向を探っている。

(とりい・のぶお/本誌)

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)