検索結果を表示しています。(810 件の記事が該当しました)

RESEARCH

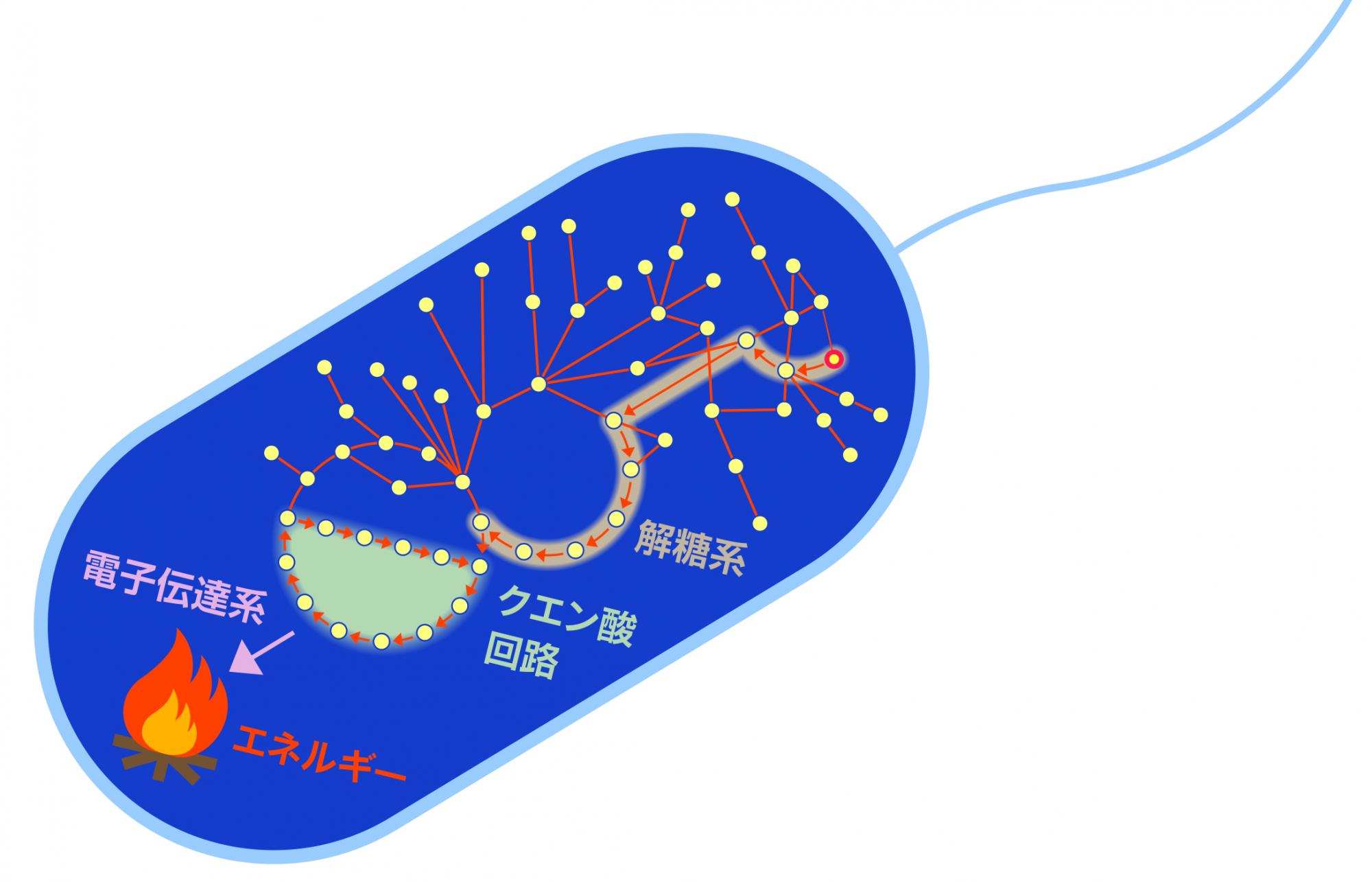

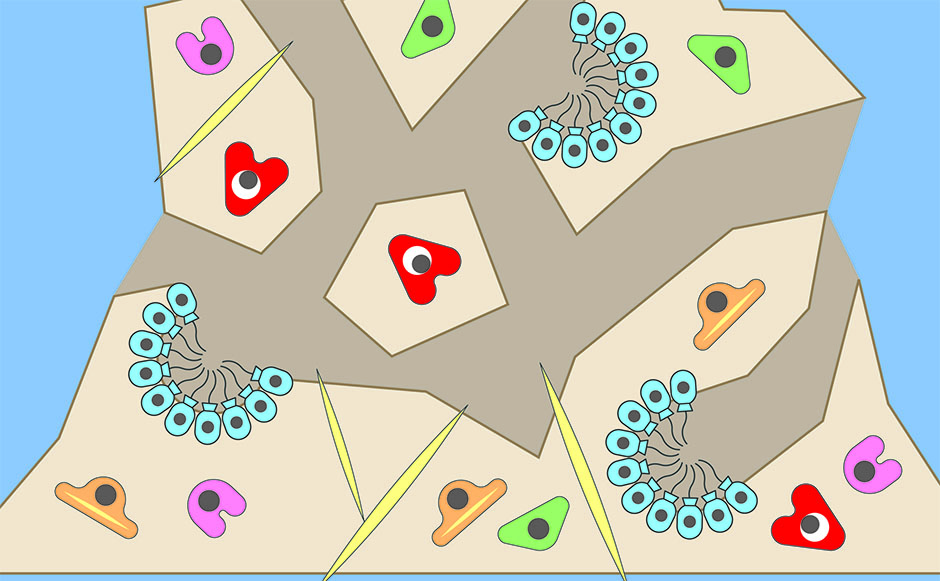

ロバスト性を支える機構を解明する

森 浩禎

1985年京都大学理学研究科修了後、熊本大学医学部助手、 京都大学ウイルス研究所助手を経て、1996年より奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授。理学博士。

RESEARCH

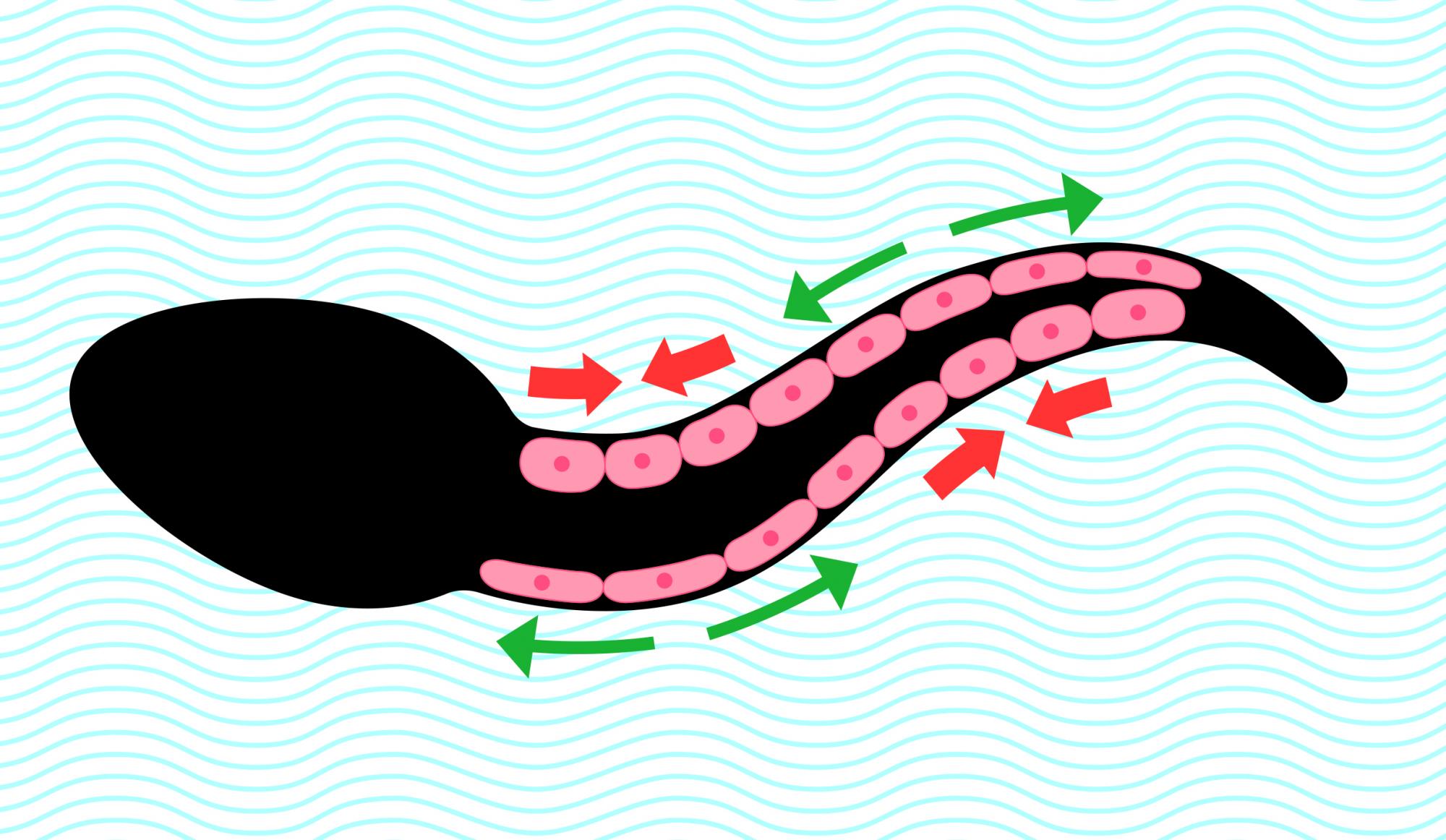

ハエの消化管から見る左右非対称な形づくり

前田礼男

2007年東京理科大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。現在同大学基礎工学部生物工学科助教。ショウジョウバエを用いて左右非対称性形成のメカニズムを研究している。

SCIENTIST LIBRARY

初登頂の精神で心の進化を見つめる

松沢哲郎

1950年

愛媛県生まれ

1969年

京都大学入学

1974年

京都大学文学部哲学科卒業

同大学院文学研究科入学

1976年

京都大学霊長類研究所助手

1987年

京都大学霊長類研究所助教授

1992年

京都大学霊長類研究所教授

2006年

京都大学霊長類研究所所長

1991年

秩父宮記念学術賞

1996年

中山賞特別賞

1998年

日本心理学会研究奨励賞

生命誌の広がり

第4弾 虫愛づる心から

大澤省三 吉川寛

生命誌研究を大きく展開されたお二人の近況です。まず大澤省三先生は、研究館設立時「オサムシの進化をDNAから探る」研究の中核となり生命誌の概念をみごとに具体化されました。世界中のアマチュアをまきこみ、大陸移動と生物進化の重なりから自然を見る研究の先鞭をつけました。そこから生まれた静と動の進化は魅力あるアイデアです。最近、研究人生を振り返った長編記録「虫から始まり虫で終わる~昆虫採集から分子生物学へ」を発表されました。是非お読み下さい。

そして吉川寛先生。2001年に始めたアゲハチョウ産卵の際の食草確認のしくみ探索が、遺伝子の特定から、細胞、器官、個体の行動までを結ぶ成果となり、注目を浴びました。「チョウが食草を見分けるしくみを探る」ラボで更に深めていきます。ここでご紹介するのは、ラボでの仕事と同時に始めた「都会のオアシス蝶図鑑」です。自宅近くで撮り続けた蝶の生態写真と観察記録の10年を楽しんで下さい。お二人共まさに「虫愛づる人」です。「都会の中の蝶のオアシス」へ。

TALK

心ゆさぶる生き方を追い求めて

阿形清和 × 中村桂子

1954年大阪生まれ、東京育ち。京都大学大学院理学研究科生物物理学教室卒業。大学院時代に岡田節人研究室で薫陶を受ける。基礎生物学研究所助手、姫路工業大学(現兵庫県立大学)助教授、岡山大学理学部教授、理研CDBグループディレクターを経て、現在、京都大学大学院理学研究科生物物理学教室教授。専門はプラナリアやイモリを用いた再生研究。1994年より矢野スポーツクラブのサッカー監督。

RESEARCH

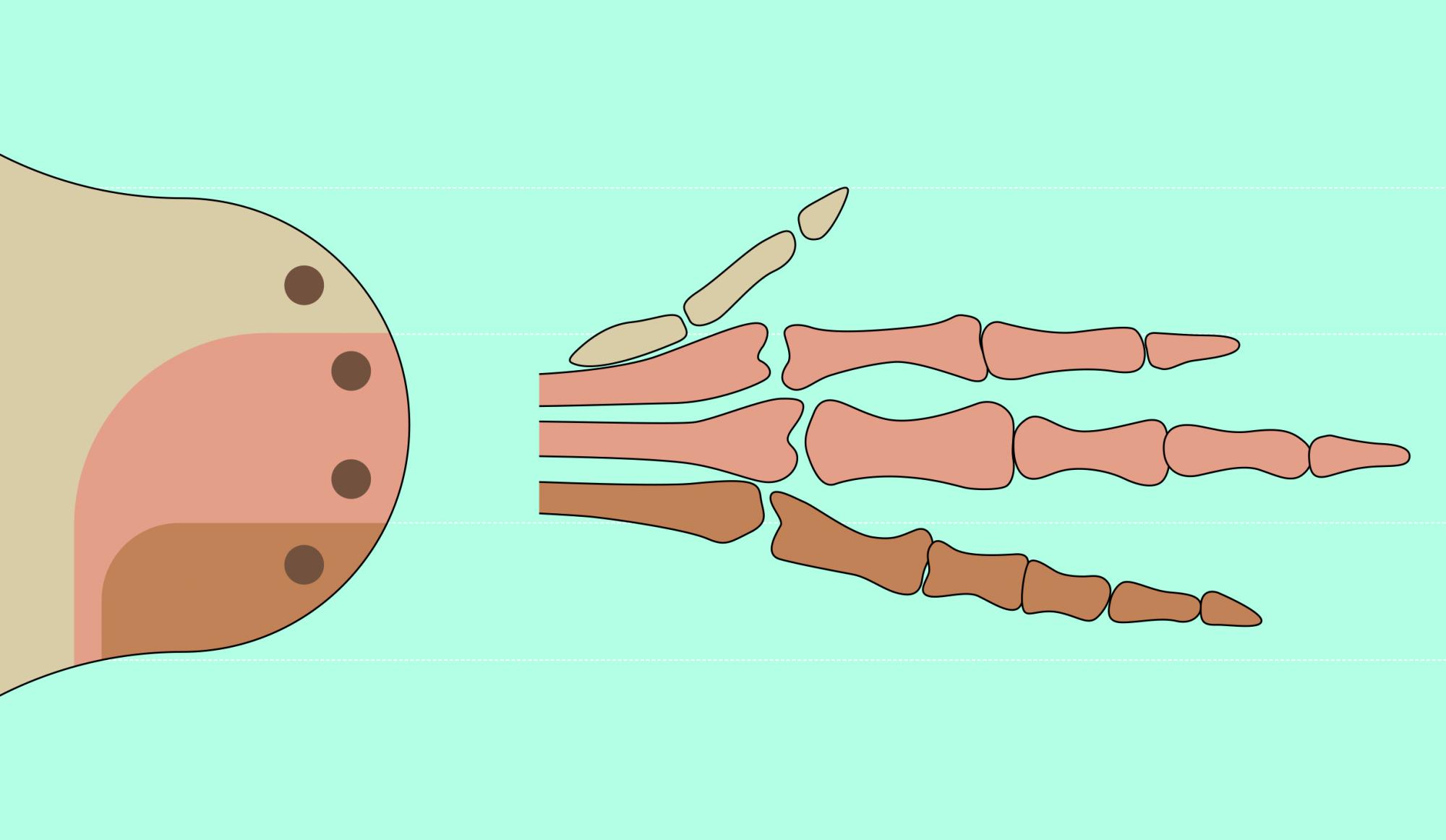

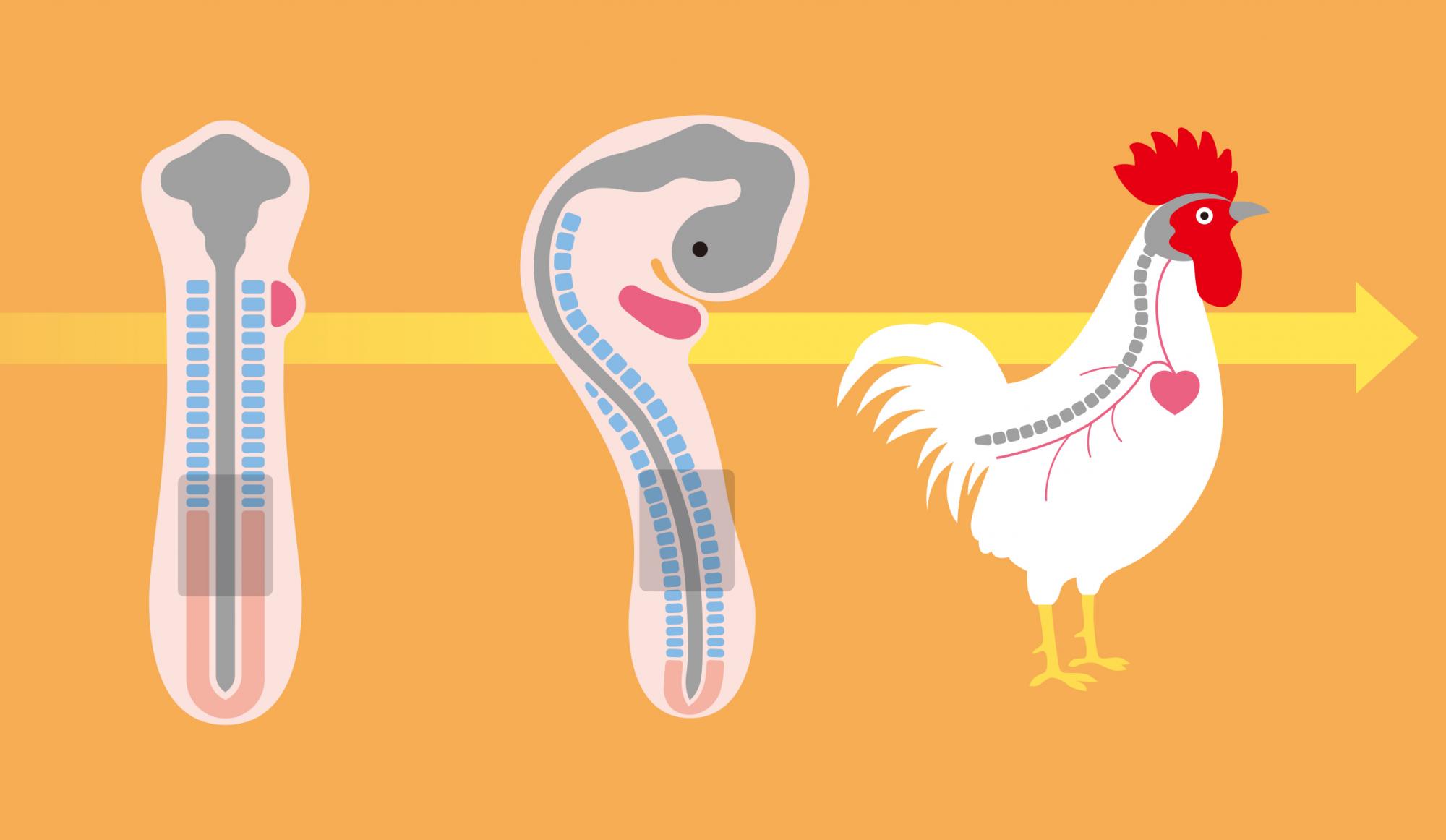

手足の形づくりに見る普遍と多様

田村宏治

1993年東北大学理学部大学院博士課程修了。博士(理学)。東北大学大学院理学研究科助手、米国ソーク研究所ポスドク、1999年より東北大学大学院理学研究科助教授、生命科学研究科助教授を経て、2007年より同大学院教授。

RESEARCH

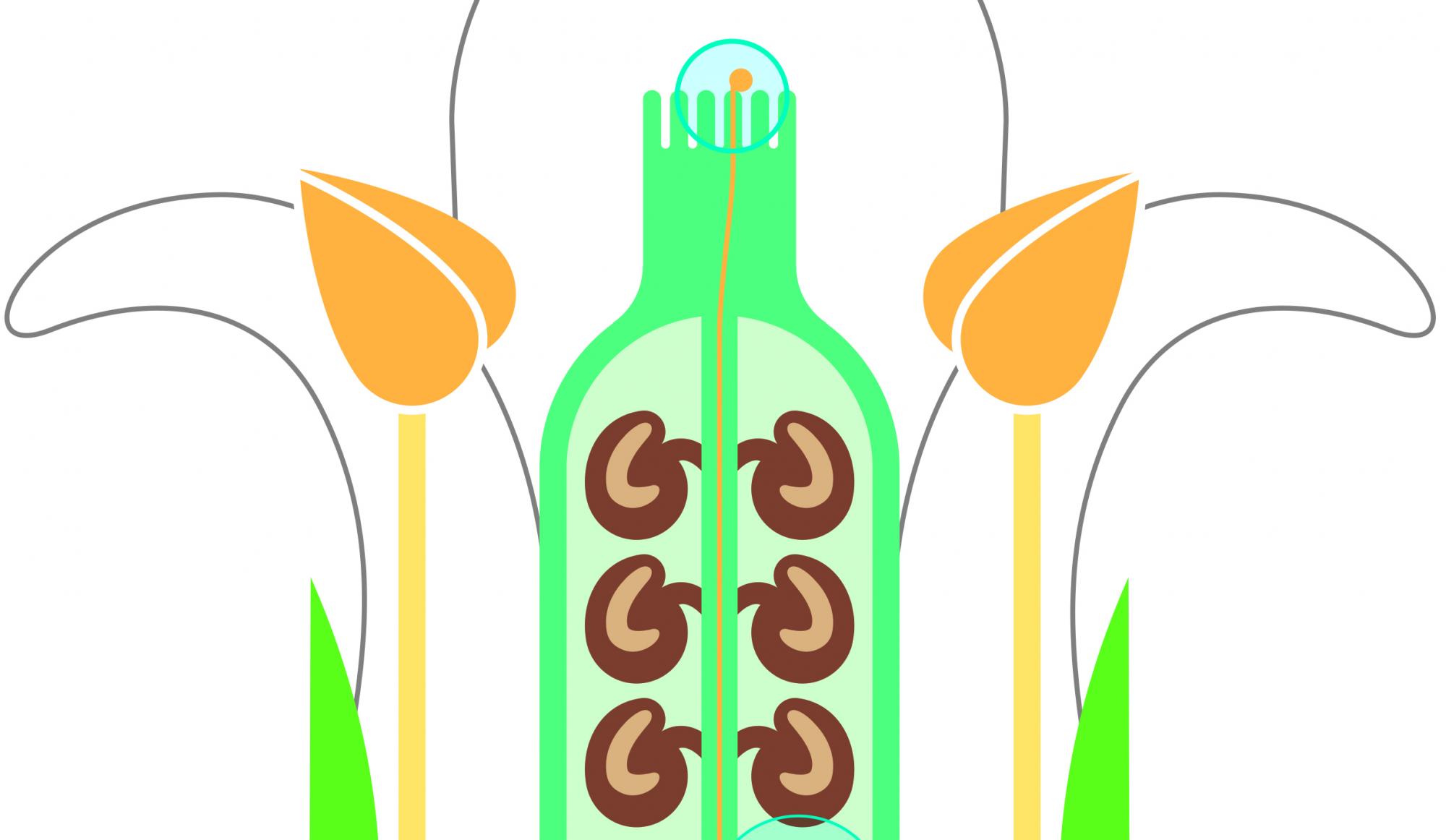

被子植物の繁栄を支える重複受精の瞬間を見る

東山哲也

1999年東京大学大学院理学系研究科修了(理学博士)。同大大学院理学系研究科助手を経て、2007年より名古屋大学大学院理学研究科教授。ERATO東山ライブホロニクスプロジェクトを主催、植物の受精システムを生きたままの細胞を捉える手法から研究している。

キーワード

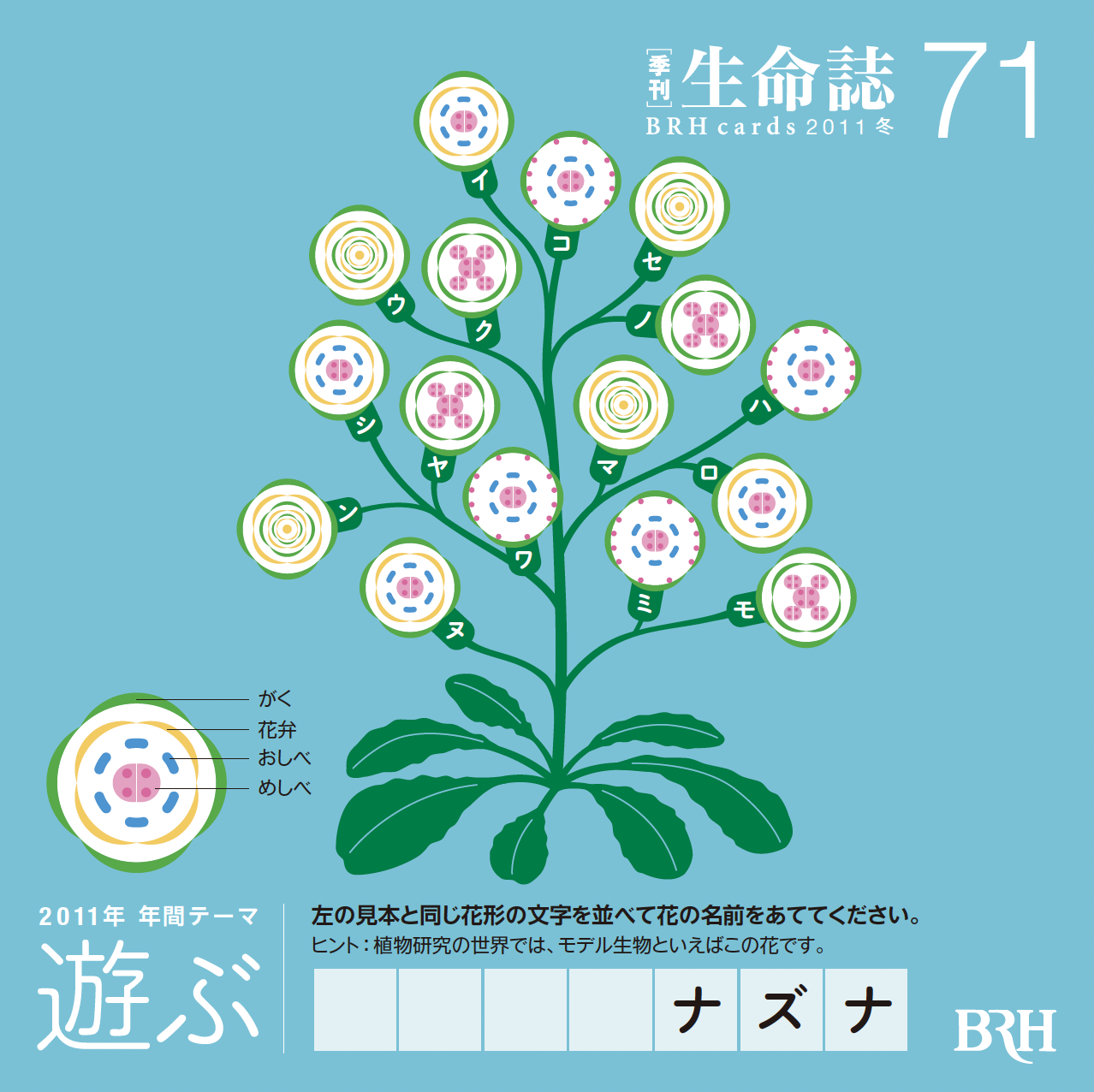

SCIENTIST LIBRARY

シロイヌナズナで花開いた分子遺伝学

岡田清孝

1948年

大阪府生まれ

1973年

京都大学大学院理学研究科修士課程修了

1975年

東京大学理学部生物化学教室助手

1982年

ハーバード大学生化学教室研究員

1986年

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所助手

1989年

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所助教授

1995年

京都大学大学院理学研究科植物学教室教授

2000年

理化学研究所植物科学研究

センターグループディレクター兼任

2007年

自然科学研究機構基礎生物学研究所所長

TALK

短歌と科学、定型の中に生まれる遊び

永田和宏 × 中村桂子

1947年滋賀県生まれ。京都大学理学部物理学科卒業。後に結婚する河野裕子らと共に大学時代から本格的に短歌を始め、高安国世氏に師事。森永乳業に就職後、京都大学胸部疾患研究所で市川康夫氏に細胞生物学を師事。米国NIHに留学しコラーゲン特異的分子シャペロンを発見する。京都大学再生医科学研究所教授を経て、京都産業大学総合生命科学部教授・学部長。現在、宮中歌会始詠進歌選者を務める。

RESEARCH

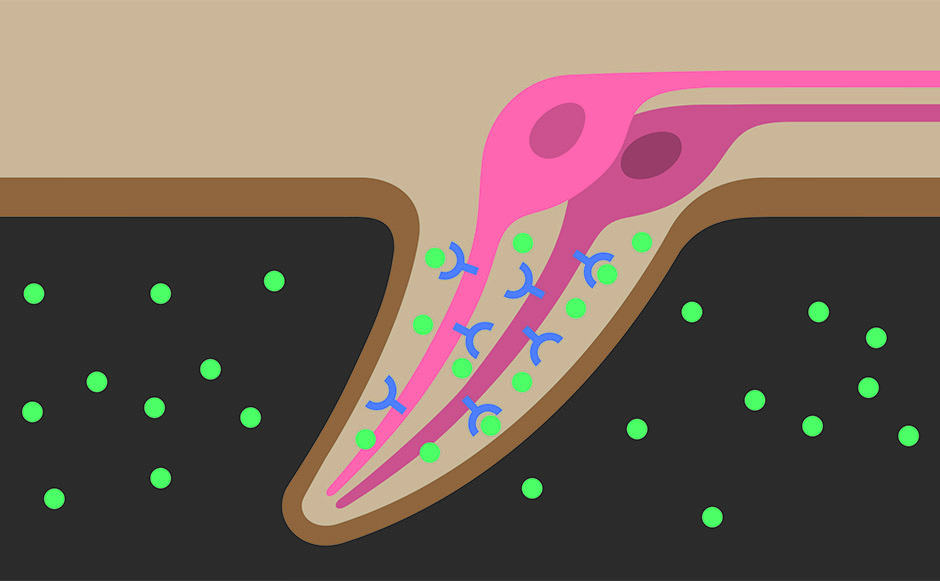

カイメンの幹細胞から見る多細胞化の始まり

船山典子

1993年東京大学博士課程修了。博士(医学)。米国Gumbiner研究室でポスドク、北里大学理学部助教を経て、2006年より京都大学大学院理学研究科准教授。カワカイメンの幹細胞システム、骨片骨格形成過程などを細胞・分子レベルで研究している。

キーワード

RESEARCH

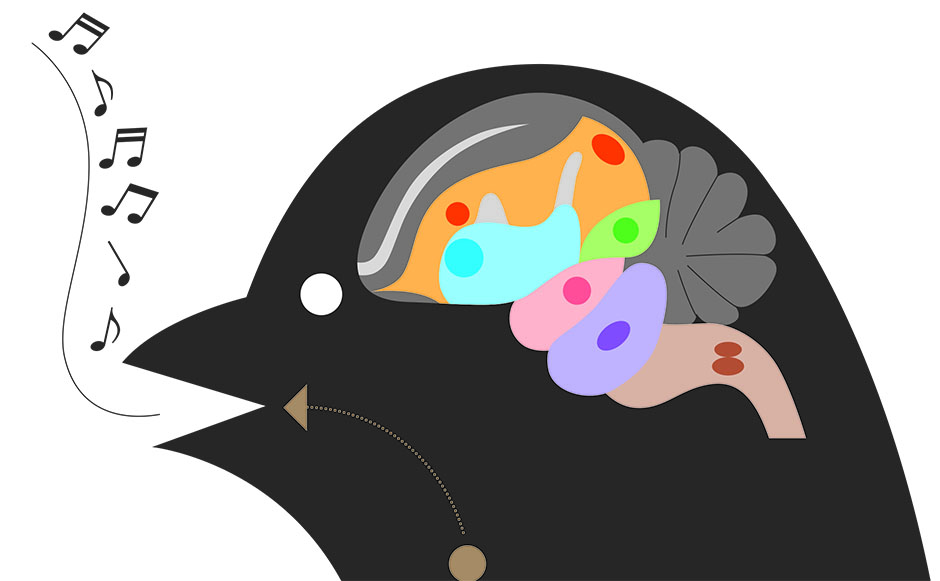

小鳥がさえずるとき脳内では何が起こっている?

和多和宏

2003年東京医科歯科大学大学院修了(医学博士)。米国デューク大学医療センター神経生物部門リサーチアソシエイト、北海道大学大学院先端生命科学研究院准教授を経て、2011年より同大学理学研究院准教授。

SCIENTIST LIBRARY

統計学から進化と多様性の森に分け入って

長谷川政美

1944年

新潟県生まれ

1966年

東北大学理学部卒業

1970年

名古屋大学大学院退学

東京大学理学部助手(生物化学科)

1975年

統計数理研究所第2研究部研究員

1986年

統計数理研究所予測制御研究系教授

2005年

統計数理研究所予測発見戦略研究センター長

2007年

復旦大学生命科学学院教授

国立遺伝学研究所客員教授

2008年

統計数理研究所ゲノム解析グループ特命教授

TALK

多義性をかかえた場を遊ぶ

松岡正剛 × 中村桂子

1944年京都生まれ。早稲田大学文学部卒業。東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授を経て、現在、編集工学研究所所長、イシス編集学校校長。1971年に工作舎を設立、オブジェマガジン『遊』を創刊し、分野を超えた編集を実践。多方面の研究成果を情報文化技術に応用する「編集工学」を確立。日本文化研究の第一人者でもある。著書に『知の編集工学』『遊学』『フラジャイル』『日本という方法』『松岡正剛千夜千冊』(全7巻)『わたしが情報について語るなら』ほか多数。

RESEARCH

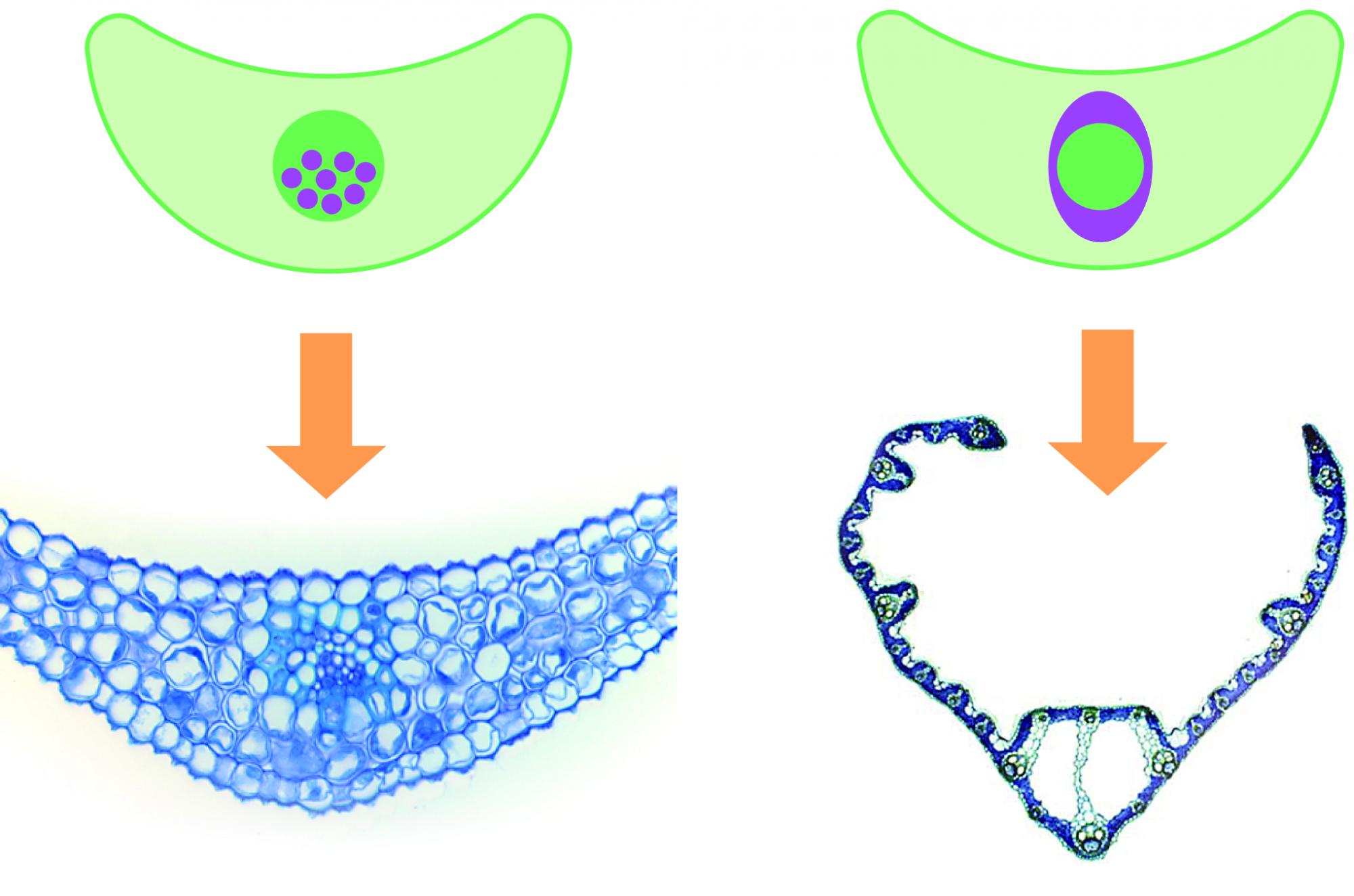

味覚受容体遺伝子がむすぶ化合物と産卵行動

尾崎克久

2000年弘前大学(岩手連大)博士課程修了。博士(農学)。農林水産省果樹試験場りんご支場生物系特定産業技術研究推進機構ポスドク、JT生命誌研究館奨励研究員を経て2005年より同研究員。

RESEARCH

アナログかデジタルか? 滑らかな動きを生む進化

西野敦雄

2001年京都大学理学研究科博士課程中退。博士(理学)。東京大学新領域創成科学研究科助手、日本学術振興会特別研究員(自然科学研究機構)を経て、大阪大学理学研究科助教。現在はオタマボヤ類の研究を行っている。

SCIENTIST LIBRARY

自然免疫の点を線につなぐ

審良静男

1953年

大阪府生まれ

1977年

大阪大学医学部卒業

1984年

大阪大学大学院医学研究科病理系専攻博士課程修了

1985年

カリフォルニア大学バークレー校博士研究員

1987年

大阪大学細胞工学センター助手(免疫研究部門)

1995年

大阪大学細胞生体工学センター助教授

1996年

兵庫医科大学生化学講座教授

1999年

大阪大学微生物病研究所教授

2007年

大阪大学免疫学フロンティア研究センター拠点長

キーワード

RESEARCH

長い旅をしてできる血管内皮細胞

佐藤有紀

熊本大学大学院先導機構特任助教。1998年北里大学理学部卒業。2003年奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科博士課程修了。理化学研究所発生・再生科学総合研究センター、カリフォルニア工科大学バイオイメージングセンターの研究員を経て2009年より現職。

RESEARCH

遺伝子の段階的な進化が生む新しい植物の形

中山北斗

日本学術振興会特別研究員。2010年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。理学博士。現在、東京大学大学院理学系研究科発生進化研究室にて、植物の形づくりやその進化過程に関わる分子メカニズムを研究している。

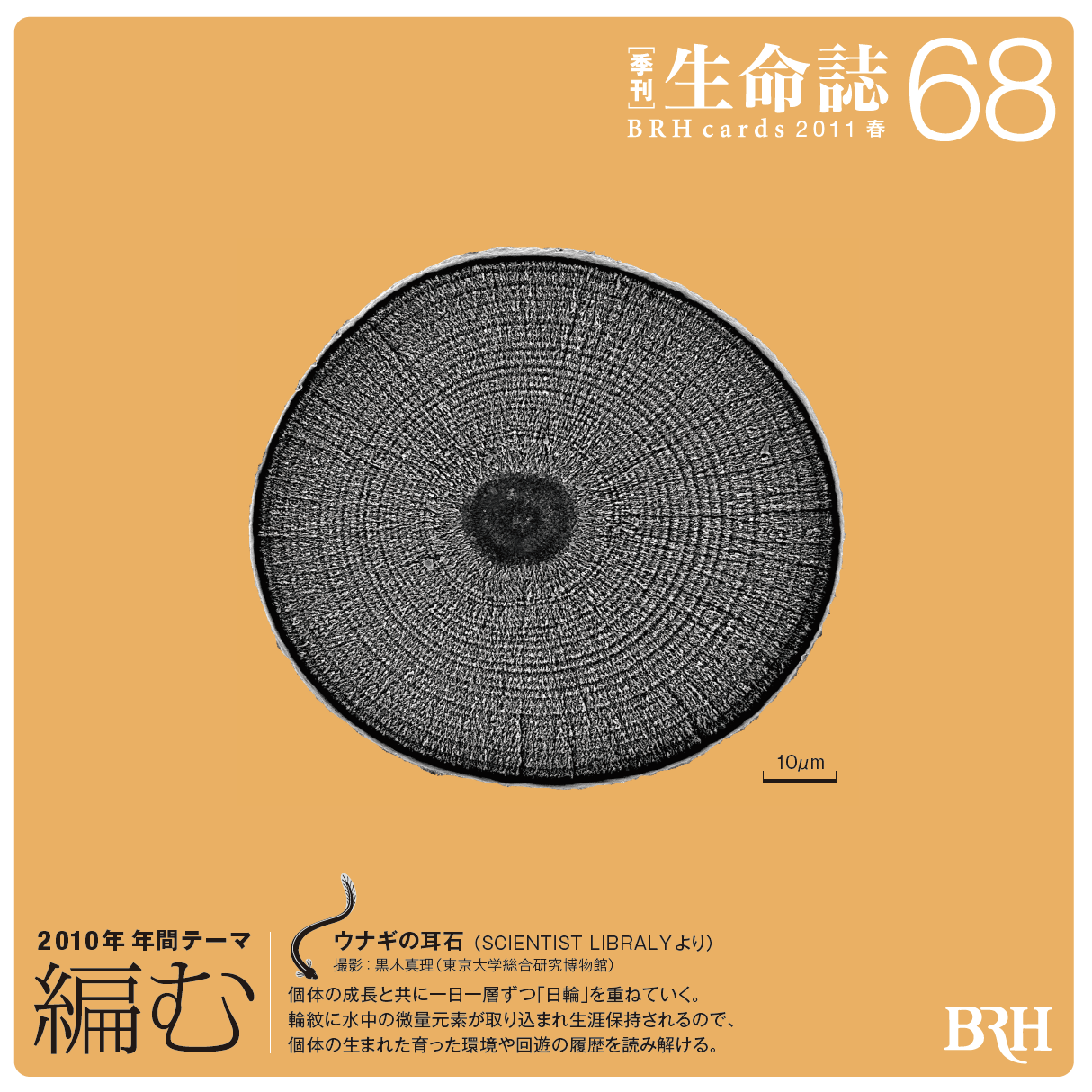

SCIENTIST LIBRARY

動物はなぜ旅をするのかを考え続けて

塚本勝巳

1948年

岡山県生まれ

1971年

東京大学農学部水産学科卒業

1974年

東京大学大学院農学研究科

博士課程中退

1974年

東京大学海洋研究所助手

1986年

東京大学海洋研究所助教授

1994年

東京大学海洋研究所教授

2010年

東京大学大気海洋研究所教授

-

2025年

わたしたちの中の「わたし」

-

2024年

あなたがいて「わたし」がいる

-

2023年

生きものの時間2

-

2022年

生きものの時間

-

2021年

自然に開かれた窓を通して

-

2020年

生きもののつながりの中の人間

-

2019年

わたしの今いるところ、そしてこれから

-

2018年

容いれる・ゆるす

-

2017年

和なごむ・やわらぐ・あえる・のどまる

-

2016年

ゆらぐ

-

2015年

つむぐ

-

2014年

うつる

-

2013年

ひらく

-

2012年

変わる

-

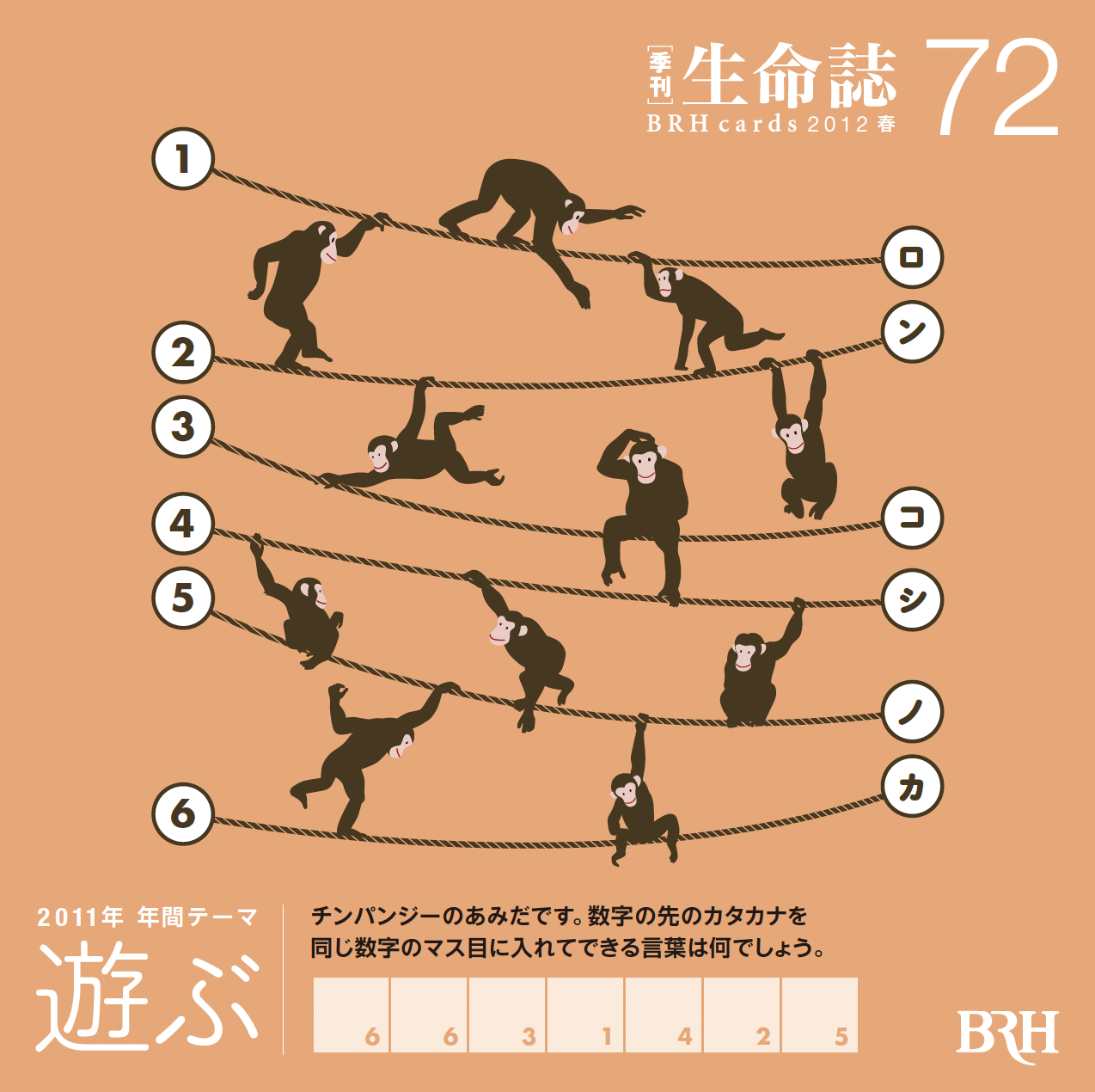

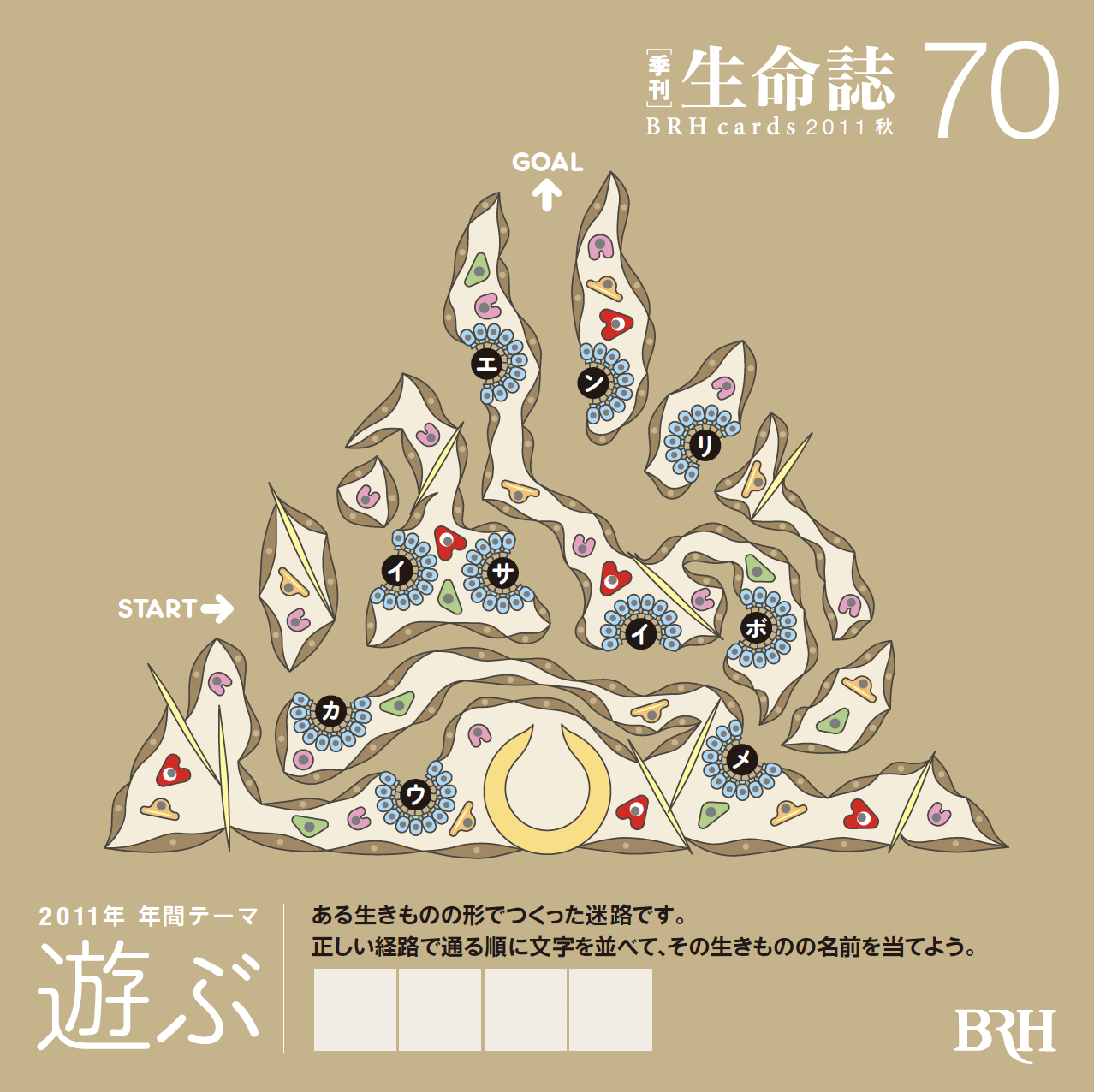

2011年

遊ぶ

-

2010年

編む

-

2009年

めぐる

-

2008年

続く

-

2007年

生る

-

2006年

関わる

-

2005年

観る

-

2004年

「語る」 「語る科学」

-

2003年

「愛づる」 「時」

-

2002年

人間ってなに?

-

2001年

「生きものが作ってきた地球環境」ほか

-

2000年

「骨と形 — 骨ってこんなに変わるもの?」ほか

-

1999年

「化学物質でつながる昆虫社会」ほか

-

1998年

「刺胞動物を探る サンゴの一風変わった進化」ほか

-

1997年

「花が咲くということ」ほか

-

1996年

「ゲーリング博士が語る 目の進化の物語」ほか

-

1995年

「生き物が語る「生き物」の物語」ほか

-

1994年

「サイエンティフィック・イラストレーションの世界」ほか

-

1993年

「生き物さまざまな表現」ほか

季刊「生命誌」に掲載された記事のうち、

多様な分野の専門家との語り合い(TALK)研究者のインタビュー(Scientist Library)の記事が読めます。

さまざまな視点を重ねて記事を観ることで、生命誌の活動の広がりと、つながりがみえてきます。

-

![]()

動詞で考える生命誌

生命誌では生きものの本質を知る切り口となる動詞を探し、毎年活動のテーマとしてきました。これらの動詞を出発点として記事を巡る表現です。生命誌の活動の広がりと、独自の視点でのつながりが見えます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命誌の世界観

科学、哲学、美術、文学など多様な分野の記事を「生命誌の世界観」の上に置き、統合する表現です。「生きている」をさまざまな視点から見つめてみませんか。

- PC閲覧専用コンテンツです。

-

![]()

生命研究のあゆみ

日本の生命研究の基礎をつくった研究者が自らの人生を語るインタビュー記事(Scientist Library)を総合する表現です。先生方の研究人生と、分子生物学誕生からの生命研究のあゆみを重ねた年表から記事が読めます。

- PC閲覧専用コンテンツです。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)