.jpg)

TALK

物語を伝承する生きもの

1.科学技術と人間

中村

岩田さんと初めてご一緒したのはいつだったか覚えていらっしゃいますか。

岩田

もちろん覚えていますとも。つくば科学万博の国際シンポジウムの席に、どうして僕みたいな若造を中村先生が呼ばれたのか、今でも不思議です。

中村

私とそんなに違わないじゃありませんか(笑)。

岩田

あの会に寺田和夫(註1)先生も出ていらっしゃいました。僕は、東大の駒場で教養学部の学生だった頃に文化人類学をやりたくて、当時、助教授だった寺田先生にご相談にあがったのです。

中村

アンデス調査をやっていらっしゃいましたね。

岩田

先生に「弟子入りさせてください」と言ったら、即座に「まず医学部へ行きなさい」と。医者になっておくと、後々、調査する時に有利なので医師免許を持っておきなさいとおっしゃった。

中村

なるほど。グレート・ジャーニーの関野吉晴さんがそうですね。開発途上国や紛争地域などへ入る際にお医者さまは役に立つ。

岩田

それで医学部へ進み、そのまま医者になってしまいました(笑)。その後、あの会でご一緒するまで、寺田先生のこともすっかり忘れていて、申し訳ないと思いつつシンポジウムの後、恐る恐る「先生、ご記憶に無いと思いますが、今から何十年か前にご相談にあがりましたら、医者になっておけと言われ、それきり落ちこぼれて医者になりました」と申し上げたら「そういうこともありましたな」とおっしゃって、それから半年程で亡くなってしまわれた。神様が会わせてくれたように思って「僕は医者だけじゃいけない」と人類学の夢を思い出しました。

中村

科学万博に向けてシンポジウムを開いた1982年は、ゲノム研究も脳研究もまだ具体的な成果は出ていない時代でした。

岩田

脳も脳波を計るくらいの話でね。

中村

あの時、私は国土庁次官をなさった下河辺淳(註2)さんから、「科学技術と人間」というテーマを五年間考えて報告書にまとめなさいと仰せつかっていたのです。テーマを与えられた時、即座に、期待される答はわかりました。西洋で生まれた科学を取り入れ、社会に役立てることでより普遍的な文明を構築した私たちには、今後、更に高度化する科学技術を用いるにあたり生命倫理や自然との共存を細やかに考慮するしくみが必要となる。そういう内容でデータを揃えて報告書をまとめれば受け取っていただけるはずでした。でも当時の私はもっと基本を考えたくて、その答だけは出すまいと決めたのです。

岩田

なるほど。

中村

実効性がある、意味のある答を出すには、専門分野にこだわらず、独自の目線で「人間」を考えていらっしゃる方々と話し合いたいと思って、浮かびあがったお一人が岩田さんでした。

岩田

あの時のメンバーに辻井喬(註3)さんもいらしたでしょ。面識はないものの彼の詩は読んでいましたから驚きました。

中村

当時は経営者・堤清二としてご活躍でしたが同時に詩人として魅力的でした。

岩田

ふだん周りは医者ばかりで、あれほど刺激的な方々とご一緒する機会は滅多にありません。強烈な体験でした。

中村

あの時、答が出ると思ってはいませんでしたけれど、新しい切り口を出したかったのです。

岩田

そんな中に入れていただけて光栄です。懐かしいな。

中村

あの時に考え始めたことが、実は「生命誌研究館の提案」という報告書になり今につながったわけで、私にとってはエポック・メーキングと言ってよい会でした。

(註1) 寺田和夫【てらだ・かずお】[1928-1987]

人類学者。1958年に東大アンデス調査団を率いて遺跡発掘を推進。アンデス学の草分け。著書に『日本の人類学』『人種とは何か』ほか。

(註2) 下河辺淳【しもこうべ・あつし】[1923-2016]

都市計画家・官僚。1969年経済企画庁で第二次全国総合開発計画を立案、田中角栄の日本列島改造論に影響を与える。国土庁計画調整局長、事務次官、総合研究開発機構理事長、国土審議会会長等を歴任。著書に『戦後国土計画への証言』ほか。

(註3) 辻井喬【つじい・たかし】[1927-2013]

実業家・小説家・詩人。本名は堤清二。東京大学経済学部卒。西武百貨店社長、セゾングループ代表を務める一方、小説家・詩人として活躍。詩集『異邦人』で室生犀星賞(1961)、『いつもと同じ春』で平林たい子文学賞(1984)、『虹の岬』で谷崎潤一郎賞(1994)ほか。2012年文化功労者。

2.考えられる時間の長さ

中村

ご著書『ホモ ピクトル ムジカーリス』(註4)を読ませていただきました。私としては、岩田さんがあの時の問いを今も考えてくださっていると感じとても嬉しくなりました。

岩田

そもそも「知恵あるヒト」を意味する「ホモ サピエンス」という学名は独善的な命名だと思うのです。仲間内で争いや諍いの絶えない実状を見れば賢い生きものとはとても呼べません。「ホモ ピクトル ムジカーリス」という造語は、僕なりに「人間って何だろう?」と考えて浮かびあがったニックネームで、僕の中にも少し中村先生的な感覚があったわけです。

中村

よくわかります。

岩田

僕は医学の分野にいて、そこにいる人たちの考えの中で最も希薄だと感じるのは、時間という概念です。

中村

今、社会全体に対して感じることでもありますね。

岩田

僕が専門の神経科学の中でも非常に進んだ分野の一つに脳の神経細胞のはたらきを解析する神経生理学があります。ただ彼らの話は理路整然としているけれど、そこには時間がほとんど入っていません。

中村

機械のように見てしまうということですね。

岩田

ええ。一口に人間と言っても、実際には、五十年、六十年と生きてきた人を見ているわけです。それくらいの時間を研究の中で考慮しないと駄目だと僕はいつも言うのです。

中村

一人一人の人生を診るということですね。

岩田

最近、少しは時間を意識した研究も出ていますが、結局、計ることのできる時間しか扱えず、僕は納得できません。計れるのは非常に短い時間です。そうでなく人間が感じる時間。僕たちの考えの中にある過去・現在・未来といった途方もない長さの時間を脳はどうやって扱っているのか。

中村

一人の人間が生きる時間はぜいぜい百年ですが、宇宙を考えるなら百数十億年ですものね。

岩田

中村先生の生命誌は三十八億年ですね。

中村

ええ。機械で計る時間でなく、人間の脳が扱う時間というのは面白い問いですね。

岩田

時間に眼が向くと自ずと生命進化に興味を覚え、なんでこんな風になっているのかと考えるようになる。今の若い人はそういう発想が希薄です。

中村

私は化学から研究に入り、DNAに出会って、バクテリアから始めた分子生物学がようやくチョウやカエルと多様な生きものを扱えるところへ来たので、そろそろ本格的に、人間を知りたいという気持ちになってきました。

岩田

いいですね。

中村

私たちヒトはゲノムを解析するとチンパンジーと近いですし、生活を見るとゴリラともお仲間だと感じます。でもヒトだけがアートをする。岩田先生の『ホモ ピクトル ムジカーリス』は、アートとはいったい何だろうという問いから始まりますね。

岩田

生きものの中でヒトだけが、言葉をしゃべり、絵を描き、歌を歌い、音楽を奏で、踊り、演じる。それはなぜか。アートという行為の意義を進化史の中で考えたかったのです。

中村

チンパンジーと人間の幼い子とで絵を描く様子を比べた実験で、眼のないチンパンジーの顔の線画を見せられた時、人間の子は、そこに眼を描き足して顔にするけれど、チンパンジーにはそれができない。つまり人間は、絵を現実のチンパンジーの表象と見る能力を持っているということですね。とても興味深いです。

岩田

あれは齋藤亜矢(註5)さんという若い研究者の実験です。彼女はもともと芸術学が専門で、僕の『見る脳・描く脳』(註6)などの著作を読んだ驚きから、京大の霊長研へ移ってあの実験を始めたと聞いて、とても嬉しかったですね。

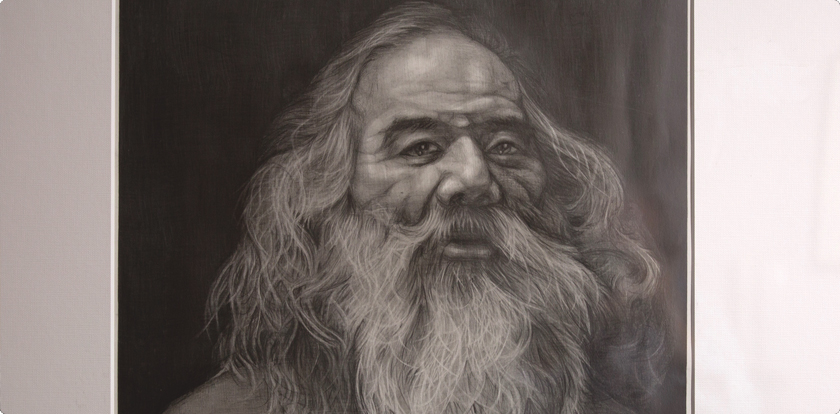

居間に飾られた肖像画は鉛筆画の第一人者、木下晋の作。肉眼では観察できない細部まで描かれた木下氏の作品は、脳のはたらきから絵画史をとらえる『見る脳・描く脳』で「文脈的再構成絵画」の範疇に分類される。

(註4) 『ホモ ピクトル ムジカーリス アートの進化史』

岩田誠著。中山書店(2017)。

(註5) 齋藤亜矢【さいとう・あや】

1978年茨城県生まれ。京都大学理学部、京都大学大学院医学研究科修士課程を経て、東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了(博士(美術))。京都大学野生動物研究センター特定助教等を経て、現在、京都造形芸術大学准教授。著書に『ヒトはなぜ絵を描くのか』ほか。

(註6) 『見る脳・描く脳 [増補新装版] 絵画のニューロサイエンス』

岩田誠著。東京大学出版会(2018)。初版(1997)。

3.網膜絵画から脳の絵画へ

中村

今回のご著書の前に、その『見る脳・描く脳』があるのですよね。見ること、描くことを、脳のはたらきからとらえて西洋の近代絵画史を語り直すというこれまでにない視点が魅力で、これも面白く読みました。

岩田

外界を視覚でとらえる入口は眼の網膜に並ぶ視細胞です。ヒトの網膜で、細部をはっきりと見分け色彩を弁別できるのは、視野の中心部のみで、周辺部は薄暗くぼんやりした色彩のない視覚世界になります。でも私たちがふだん、広い視野で対象を詳細に見ているように思うのは、眼球運動で視線を動かして集めた情報をもとに脳内に視覚イメージを構築できているからです。レンブラントの絵画を見ていると、彼は網膜や視細胞の特徴を知ったうえで、その視覚イメージをキャンバスに忠実に再現しようとしたのではないかと思えます。ルネサンスから十九世紀末まで、こうした視線固定型の網膜絵画が西洋絵画の主流でした。

中村

蝋燭の照らす明かりだけで世界をつくるラ・トゥールの絵画も印象深いですね。

岩田

ところが十九世紀に写真が登場します。

中村

視覚を直接、光で記録する技術ですから、正確さという意味で絵画はかないませんね。

岩田

画家たちは、その時、見えるとはどういうことか、描くとはどういうことかと深く考えた。キャンバスに描かれるものをより真実らしく表現する描画法への新たな試みの始まりです。それを僕は、網膜絵画から脳の絵画への転換と呼んでいます。印象派も、キュビスムも、キネティック・アートも、脳のはたらきとして見ると、不思議とそれぞれが脳における視覚情報処理の特定のモジュールを強調する表現としてとらえられます。

中村

印象派の中でも、スーラの点描画は整然と合理的な思考を思わせますね。

岩田

印象派の画家たちは、色彩に関する脳内モジュールを強調して描きましたが、スーラの考案した点描法は、大脳皮質の視覚連合野の中でもV4野という色彩認知の領域を特異的にはたらかせているようです。この領域では、色のある形は認知できるけれど、対象の動きを認知できません。それで彼の絵は瞬間的にピタリと止まった世界のように感じます。

中村

そういう見方をしたことがなかったのでとても新鮮でした。

岩田

彼の点描で最も小さな点は直径一ミリ程ですから、網膜の中心窩の解像度から考えると、キャンバスから三・四メートル以上離れて見ると点を識別できず隣り合ういくつかの点が一つの視細胞で受容されるようになります。スーラは点描が示す複数の色彩が見る者の脳内で混ざり合うことを期待していましたから、彼の絵は三・四メートル以上離れて見るのがマナーです。

中村

なるほど。近過ぎると個々の点ばかりが見えてしまう。

岩田

スーラは、点一つをどの大きさで描けば最も効果的かとかなり試行錯誤したはずです。彼の代表作の「グランド・ジャッド島の日曜日の午後」は発表当初あまり評判にならなかったようですが、それは会場が狭かったから。

中村

そこまで考えなければいけないわけね。

岩田

そう。あの作品の点はやや大きくて4〜5メートル離れないと効果が出ません。スーラと対照的なところでは、マルセル・デュシャンの「階段を降りる裸体 No.2」などのキネティック・アートは、V5野という運動視を認知する領域を特異的にはたらかせて、視覚連合野のほかの機能を極端に抑えているようです。キュビスムでは、ピカソの「三人の楽士たち」などが、脳の視覚情報処理経路のうち、形態視を担う腹側経路のみを作動させた視覚世界に対応します。

中村

画家たちが、網膜に頼らない表現を追及した結果、表現そのものに、脳の見る、描くというはたらきが自ずと表れてくるとは面白いですね。

4.二所帯三世代の同居生活

中村

人間の特徴は、やはり言葉を扱うことだと思いますが、言葉を話すことと絵を描くことが、脳のはたらきとして関わり合っているという岩田さんの発見は面白いですね。

岩田

意外と、このことに気づいた人はあまりないようです。

中村

私もこれまでそういう考えに接したことがありません。

岩田

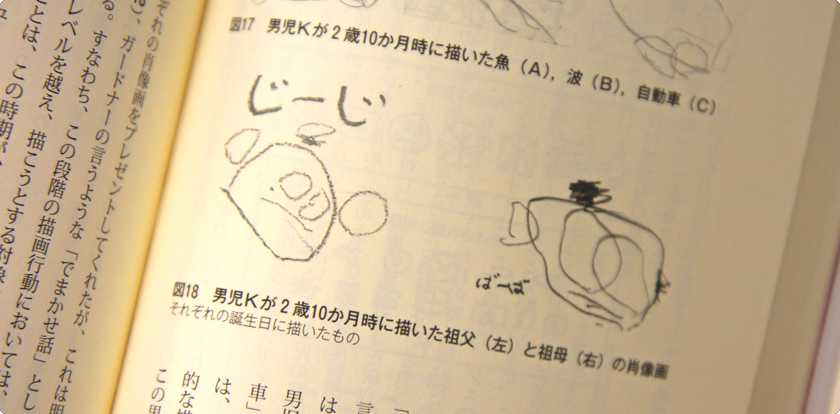

僕がそこに気づいたのは孫たちのおかげで。ちょうど『ホモ ピクトル ムジカーリス』を書いていた頃、二所帯三世代の同居生活が始まり、更に定年退職で家族と過ごす時間も増えて、それまでほとんど関心のなかった乳幼児の発達過程を毎日間近に観察できるという僥倖に恵まれたのです。孫たちが絵を描くと「何を描いたの?」って聞きます。線をぐちゃぐちゃ描いている段階では何も言いません。でもある時から答えてくれる。最初はものの名前で「風船」とか、「ケイちゃん」と自分の名前を言ったりする。言葉にできるのは対象を分節化できているからです。その頃に描いた絵は必ず対象が一つです。

中村

これを描こうという意図を持って描いているのね。

岩田

そう。意図がある。面白いなと思って見ていたら、そのうち、ものがいくつか並んで「電車が走ってるところ」、「マコちゃんの誕生日してるところ」という情景を描くようになる。絵が文章になっている。

中村

なるほど。風船や僕などを組み合わせて情景を描くことが、単語を組み合わせた文章を言葉にすることと対応している。

岩田

そう。不完全ながらも統語ができ、三歳を過ぎる頃には、いつ、どこで、どうしたという出来事も記憶できるようになっていく。そういう言語の発達がないと描こうという対象をイメージできないようです。

中村

人間を考えるには、小さなお子さんの成長過程のように具体的な事例を一つ一つ丁寧に見ることが大事ですね。家庭の中の日常から新しい考えを引き出されているところが、研究のありようまで考えさせられます。

岩田

ガードナーが、やはり子どもの描画行動の発達を丹念に観察しており、「これは何を描いた絵か」という質問に対する子どもの答を、「でまかせ話」ととらえるべきだと言っているのです。つまり描いている時には明確な意図を持ってはおらず、描いた後、偶然それが風船に見えるので「風船」とこじつけて言っているだけだというわけです。ところがうちの孫が家族の誕生日に絵を描いてくれて、ほとんど同じ絵だけれども、これは「じーじの顔」とか「ばーばの顔」と言う。誕生日のプレゼントに描こうという意図の下で描いている。つまり意図が先にあるのです。だから僕の著書はガードナーへの反論でもあります。

中村

言葉を扱う脳については、文法中枢と呼ばれる大脳皮質領域のはたらきを調べる酒井邦嘉(註7)さんのお仕事が進んでいますし、岩田さんの観察がそのような研究と結びつくと面白いですね。

岩田

ええ。彼は今、多言語使用者の脳のはたらきをfMRIで見ていますね。僕も面白いと思って期待しています。

(註7) 酒井邦嘉【さかい・くによし】

生命誌ジャーナル64号TALK「文法が生み出す人間らしさ」酒井邦嘉×中村桂子5.六万年前の絵から考える

中村

子どもの成長過程で、言葉を話すことと絵を描くことは関わり合っているという今のお話に、人類の歴史を重ねて考えるとどうなりますか。ネアンデルタール人は、まだ私たちのような言葉は持っていなかったということになっていますね。

岩田

最近、面白い論文が科学誌に出ました。動物が描かれた洞窟画で有名なアルタミラを含むスペイン北部一帯の洞窟の壁画を、ウラニウム・トリウム分析で年代測定したところ、それが描かれた時代は一番古いもので四万八百年前。更にもう少し南のスペイン中部の洞窟画を調べると一番古いもので六万年前だった。

中村

六万年に新人はまだ現れていませんでしょう。

岩田

それはネアンデルタール人が描いたものだと言うわけです。そこに描かれていたのは、染みのような丸い印や、はしご形のようなシンボリックな図像です。つまり具象的な絵よりも抽象的な絵のほうが先にあった。

中村

かなり高度な脳のはたらきですね。

岩田

シンボリックな表象を描いたネアンデルタール人は高度な知能の持ち主だったと言えます。でも具象画を描かなかった彼らの言葉は、語単位に分節できるものではなかったのかもしれません。想像ですが、洞窟の図像は、「神々しさ」とか、「危険をよけるしるし」というような、文章とは言えないもののある意味のまとまりを表わすシンボルだったのかもしれません。

中村

最近、そのようなシンボリックな壁画を文字の始まりと位置づける研究者もありますでしょう。

岩田

ネアンデルタール人は話し言葉の能力は持っていたと思われます。でもそれは、威嚇したり、合図を送るような、相手にある場面で何らかの行動をとらせる操作的な言語であって、私たちの言葉のように、相手に何かを考えさせたり、感じさせたりできる指示的な言語ではなかったと思えます。 ネアンデルタール人の描いたシンボルが分節されていないとすれば、シンボルを知らない者にはその意味するところはわからないでしょう。

中村

絵文字のように見えても、それを描いた時の社会で文字としての役割をもっていたとは言えないということですね。

岩田

例えば、西の空が夕焼けになれば、それが、明日は晴れるということのシンボルだとも言えます。私たちは言葉を用いて「夕焼けを見た次の日は晴れる」という経験知を、一旦、語に分節して、統語で再構成して、言葉を共有する仲間に伝えることができます。

中村

なるほど。そもそも言葉というもの、文字というものをどう考えるのか。いろいろな分野の方々と一緒に人間の歴史を考えていけたら面白そうですね。

岩田

私たちの言葉は、親から子へと伝承する物語を生み出した。個々の経験を物語として語り継いで知恵を蓄えていった新人に比べ、ネアンデルタール人はどうも知識の伝達が不得手だったようです。彼らが扱った石器などの道具を見ても、数十万年を経ても発達した形跡がありません。伝承が苦手で改良もできなかったのではないでしょうか。 チンパンジーも見よう見まねで道具を使いますが、使い方を仲間や子に教えることはありません。人間は教えますね。私たちは、知恵の集積という点で、ネアンデルタール人よりもかなり優位に立てたはずです。彼らが滅びた理由はそこにあったのではないでしょうか。

6.音楽の始まりはいつ?

中村

洞窟画から考えられるお話を伺ってきましたが、そもそも壁画が描かれた洞窟は生活の場でなく、彼らにとって特別な空間だったのですよね。

岩田

生活の跡はないようです。ショーヴェやラスコー、アルタミラなどの動物の洞窟画は新人が描いたものとされますが、単純な印や線など抽象的な図像も同じ洞窟によく見られます。一つの洞窟に違う年代に描かれた図像が混在していることが多く、数千年以上に渡りさまざまな描き手が出入りしていた様子が窺えます。それらがどのような意図で描かれたのか。いろいろと説もありますが、僕は、描き手が縄張りを主張したものと考えて「トポスの権利」と呼んでいます。

新人の絵のモチーフにバイソンやマンモスなど大型動物が選ばれていることも描き手の勇気を誇示し、それによって占有権を主張しているように思えます。大型動物の姿をどこまでリアルに描写できるかは、近寄りがたい獰猛な動物に描き手が接近し、命がけでつぶさに観察して帰還した証です。

中村

でもどうしてそれを洞窟の奥まったところに描いたのでしょうか。

岩田

なぜ、絵を描くために、松明などの明かりをたよりに非日常空間へ奥深く入っていったのか。その問いへの答を探る試みの一つが洞窟の音響調査です。

中村

壁画が描かれた洞窟は、音もよく響くという話が最近多く出てきましたね。

岩田

80年代にレズニコフ(註8)とドーヴォア(註9)という研究者が南仏のいくつかの洞窟で行った調査によれば、洞窟の中でも、絵が描かれた場所は音響効果がよく、絵のないところは音の響きもあまりよくないことが多いようです。バイソンの姿をしたヒトが、鼻に棒のようなものをつけて踊っている線刻画がトロア・フレール洞窟にありますが、ドーヴォアはこれを「小さな魔法使い」と呼んで、シャーマンが鼻笛を吹いて踊る姿を描いたものと考えています。そうした手がかりから音響調査を着想したのでしょうね。

中村

洞窟の音の響きのよい場所で、歌ったり踊ったり、今も宗教的な儀式にあるような音楽が始まったのかもしれない。すると今度は、絵を描くお孫さんを観察した時のように、音楽の始まりを日常に探るとどうなりますか。赤ちゃんの泣き声まで含めると、音楽は、言葉や絵よりも早いのではありませんか。

岩田

日常生活の中で赤ん坊が、いかにも声を楽しんでいるように見えたとして、そもそも何をもって音楽と定義するかが難しい。音楽を聴かせた時の反応を調べようと言っても、赤ちゃんはかなり早い段階からお母さんの声を歌や拍子として聴いているかもしれません。

中村

既にお腹の中で聴いていると言いますね。

岩田

中村先生のおっしゃるように、乳幼児の発達過程における音楽の獲得は、いつ始まったとも言えないうちに身につけているという面が大きいですね。

中村

音楽の演奏は身体をどう動かすかに深く関わりますね。

岩田

その意味では歌と打楽器、つまり声と手拍子が音楽の起源でしょう。それに口笛。でも洞窟画のような形で残りません。

中村

確かに音は残らない。楽器は残りますからそこから考えていけますでしょう。

岩田

西洋で知られる最も古い楽器は骨の笛です。打楽器はギリシア時代に団扇太鼓を叩いて躍っている絵があるようです。日本では古くから笛や皷を用いたとしても、木や動物の皮は残念ながら朽ちて遺りません。宗像神社に伝わる岩笛をご存知ですか? 穴の開いた自然石を楽器として用いたと言われています。

(註8) レズニコフ【Iégor・Reznikoff】

1938年パリ生まれ。哲学者・数学者・音楽家。パリ第10大学教授(古代芸術)。音響人類学の観点から古代音楽、初期キリスト教聖歌を探る。

(註9) ドーヴォア【Michel Dauvois】

専門は音響考古学。パリの人間古生物学研究所、ローマのイタリア人間古生物学研究所において、先史時代の音楽と楽器の調査とその復元から音楽の起源を探っている。

7.神様の見込みは甘かった

中村

ところで岩田先生は神経内科のお医者さまです。日常のお仕事からのお話を聞かせてください。

岩田

脳と脊髄と末梢神経と骨格筋、そういったところに起こる病気を扱っています。自律神経も入るので内臓は全部くっついてきて、結局、身体全部を診ることになるんですよ。

中村

今の医療は、病気で受け持ちが決まっていますよね。

岩田

そう。病気は同じでも病人はそれぞれ違います。でも今の若い医師たちは病気が同じなら病人も同じだと思っている。

中村

日常の状態は皆違うのに病気に罹ったから同じになるわけはないと思いますけれど。

岩田

それが普通の考えです。ところが今の医学教育はマニュアル一辺倒。それが必要ないとは言いませんが、すべてを頼っては駄目です。

中村

医療だけでなくあらゆることころがマニュアル化していますでしょう。それって機械を扱う時のやり方ですよね。

岩田

多くの人は人間を機械だと思っているんじゃないですか。

中村

科学技術を否定する気はありませんけれど、最近AI、ゲノム編集、iPS細胞など、そこだけを見て機械のように自然を操作する方向性が強まっていて、21世紀の科学技術のありようをよく考えなければいけないところに来ていると思うのです。

岩田

社会の基本を科学的合理主義とする限り、この流れは変わらないでしょう。技術の発達は速く、知恵は育たない。

中村

社会の基本をどこに置くかを考える時じゃありませんか。人間はおろか細胞一つどうやって生きているのかもまだわかっていませんし、そこではたらいているのがどのようなルールか。恐らく物理科学そのままではないでしょう。そこにイノベーションという掛け声だけで基本を考えないのは恐いと思っています。

岩田

肝心なのは、イノベーションをどう用いるかの知恵です。

中村

知恵を育てようとしないままの掛け声ですから。

岩田

教育者こそ、そこを考えるべきなのに、技術を教えるばかりで「医の本質」を問うことすらしないんですよ。

中村

新人は知恵を伝承できたおかげで生き延びたとすれば、そこを大切にしなければいけませんよね。

岩田

知恵なんて面倒くさいものいらないと言う人が多いでしょ。欲しいのは便利なスマホの情報だけ。今の若い子らは個々に情報だけは豊富、だから知能は高い。

中村

現代版ネアンデルタール人になって滅びることになっては。

岩田

そう。知恵を伝え合わないから滅びます。人間には戦うという欲求が備わっていますし、どうやって人類は滅びるか…。

中村

ここまでコンピュータが進んだ世界。いっそ争いはすべてコンピュータの中だけで行い、生身の争いはしないことにできないかしら。戦争も全部コンピュータの中で。

岩田

その欲求をハームレスに解消しようと考案されたものがスポーツですね。だから安全でなくてはならず、ボクシングでテクニカルノックアウトがあるのは相手を傷つけないためでしょ。実は、僕はスポーツが嫌いで、体に悪いのでやめなさいと言ってるんですよ。

中村

岩田先生の持論ですね。「担ぐな、ひねるな、反るな、屈むな」とご著書『鼻の先から尻尾まで』(註10)に書いてあります。人間の身体のつくりを考えたら、これをやると壊れるようになっていると。

岩田

僕は医者として、身体の端から端まで診るという意味で「頭の天辺から足の裏まで」と長らく言ってきましたが、進化を学び正しくは「鼻の先から尻尾まで」だと気づいた。二足歩行を始めたヒトの身体で無理が生じる部位を僕は「神様の失敗」と呼んでいます。そこは神様も見込みが甘かった。

中村

神様が人間の寿命を四〇歳程にしか見込んでいなかったとおっしゃってる(笑)。

岩田

椎間板の耐用年数は四〇年です。だから頸も腰もねじるな。スポーツはするな。神様の失敗は四つあります。頸椎、鼠径輪、肛門の周りの静脈叢、それに腰椎。

中村

頸が重い頭を、腰が体重を支えかねて悲鳴をあげて、腹筋の裾が閉じていないので内臓がはみ出す。これらは人間が立ち上がって起きた問題だということですね。確かに言われて見るとその通り。二足歩行はかなり無理をしていますね。

岩田

痔になるのでイキむのもいけません。症状に個人差はありますが、四〇歳過ぎれば誰でも画像診断でヘルニアが見つかるものです。私の師匠も「岩田君、長生きの秘訣は三年寝太郎だね」とよくおっしゃいました。スポーツは身体に毒なだけです。

中村

こうやって話されると説得されそう。でも私はスポーツ好きなので。

岩田

どうしてもと言うなら、ヒトの生存に必要な竸技、例えば短距離走なら良いでしょう。球技は、我々の祖先がそれで生き延びたことはないので、一切必要ありません。

中村

生き延びるために、逃げる、泳ぐも必要ですね。

岩田

肉食獣に追いかけられて川を飛び越えるのに走幅跳びは良いでしょう(笑)。

中村

確かに、古代オリンピックの五種競技はそういう基本的な種目でしたね。

岩田

やり投げ、円盤投げは猛獣と戦う時に役立つ。現代のマラソン好きの方は、十キロぐらい走ると気分がよくなると言いますが、それは酸素不足の症状です。

中村

エンドルフィンが出てくるランナーズ・ハイと呼ばれる状態がたまらないとおっしゃいますね。私は実は岩田先生がナンセンスとおっしゃる球を追いかけるスポーツが好きで、球が転がっていないところで走る気になれず、ランナーの気持ちはわからないのですけれど。

岩田

無酸素脳症です。やめたほうがいい。長距離を追いかける猛獣はありませんからマラソンも必要ない。

中村

身体をよく知っている方からの提言として承ります。スポーツの盛況は変わらないとは思いますけれど。私はこの頃スポーツ選手の怪我が多いように思えて、過度な競争にはちょっと疑問を持っています。そのあたりは考えてもいいかなと。

(註10) 『鼻の先から尻尾まで 神経内科医の生物学』

岩田誠著。中山書店(2013)。

写真:大西成明

対談を終えて

中村 桂子

生命誌は日常小さな生きものたちを見ながら「生きているとは」と考えています。でもその先にはいつも人間が見え、それを考えたいと思っているのです。そして岩田先生の人間を見る眼に惹かれてきました。最近、「ヒト」をあらゆる形での「表現者」と捉えるという見方を、脳のはたらきと進化と子どもの日常とから引き出したお考えを出されました。これこそ生命誌とピタリと重なると思ってお話を伺ったのです。メチャ楽しい。ついこう言ってしまいました。

岩田 誠

神経内科医の私は、脳科学が解明されれば、ヒトの“こころ”が解かる筈と思っていましたが、ことはそう単純ではないということに気づきました。脳の働きをいかに精緻に研究しても、それだけでは、目の前にいるヒトの“こころ”を理解することはできません。個々のヒトに個有の精神活動としての“こころ”に迫るには、その個人の数十年にわたる精神活動の軌跡を辿らねばならないと気づきました。生命に対する中村桂子先生の問いかけも、これによく似ていると思いますが、先生のタイムスケールは三十八億年。私の一億倍。完全に脱帽です。

岩田 誠(いわた・まこと)

1942年東京生まれ。東京大学医学部卒業後、仏サルペトリエール病院、米モンテフィオーレ病院へ留学。1994年東京女子医科大学神経内科主任教授、2004年同大学医学部長、2008年同大学名誉教授。メディカルクリニック柿の木坂院長。中山賞、仏日医学会賞、毎日出版文化賞ほか受賞。著書に『見る脳・描く脳』『鼻の先から尻尾まで』『ホモ ピクトル ムジカーリス』ほか。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)