TALK

土と和する芸術と科学

1.名付けようのない塊が原点

樂

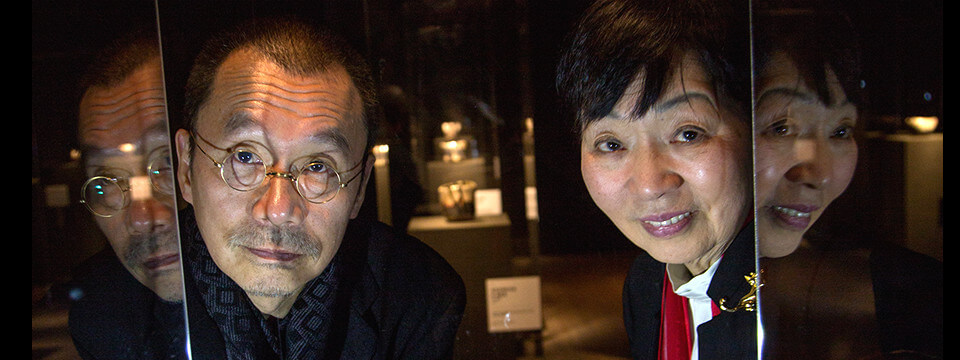

この展覧会の連続対談では、いろいろな分野でご活躍の先生方に樂茶碗をご覧頂いてその印象を伺いながら語り合います。これまでも元文化庁長官の近藤誠一(註1)さんや京都大学総長の山極寿一(註2)先生など多彩な方と語り合いました。今日はゲノムから生きものを見つめる生命誌に取り組まれている中村桂子先生です。

中村

お茶碗のことはよくわかっていませんのでよろしくお願いします。

樂

僕は、茶碗をつくる時いつも自然を思います。今日は是非いろいろお聞かせ下さい。中村先生とは初めてお会いしますが、僕のお茶の先生でローマ在住の野尻命子(註3)さんという共通の知人があります。とてもお世話になった方で、馬を二頭飼っていてローマ近郊の原野を駆け巡っているスーパーウーマンです(笑)。

中村

ええ(笑)。彼女は高等学校の同級生で今も仲良しです。

樂

野尻さんから時々伺っていました。今日、樂茶碗をご覧になっていかがでしたか。

中村

先ほどお名前の出た山極さんは生物学の仲間です。私はゲノムDNAを切り口に生きものを見ていますが、山極さんのご専門はゴリラ。先ほど楽屋で、山極さんが「初代長次郎はゴリラの手だ」とおっしゃったと伺いましたが、今日、初代長次郎の<大黒>を拝見して、私はバクテリアだと思いました。写真集では大きくて黒いイメージですが、いわゆる私たちが思う黒ではありませんね。とても小さくて愛おしい。そっと掌で抱えたいと感じました。<大黒>を原点に代々の樂焼を見て行くと、原点にすべてがあったように思いました。今、地球上にいる多様な生きものの原点は一つ、三八億年前に生まれた小さな細胞です。四百年続く樂家も見事ですが、生きものは三八億年続いているのです。

初代長次郎のお茶碗は削ぎ落としたものと書いていらっしゃいます。バクテリアも削ぎ落とした姿をしており、今、生きている多様な生きものはすべてその原点から展開したわけです。樂焼のお茶碗も代々多様に変化しながら、生きてつながっていると思いました。

樂

茶碗という小さな限られた世界の中で、皆、新しいものを生み出す喜びに支えられながらも、それぞれの時代で自分の表現をつくり上げようと悩み努力した。苦しい道であったと思います。おっしゃる通りそれは、長次郎という深さにおいて始まったからです。僕はよく想像するんです。もしも夏のお盆に、歴代があの世から戻り、樂家の広間に車座になって初代長次郎談議を始めたとします。するとそれぞれ皆異なる長次郎を話し始めるでしょう。過去を振り返っての価値は、決して一つではない。時代に生きる目において異なる価値を見出すことができる。それぞれ異なる長次郎を心の中に収めていると思います。

中村

それだけ多様に変わり得る大切な何かが原点にあったわけですね。どんどん変わるけれど、樂家にはいつも大本になるものがある。だからそれぞれの時代に生き生きと存在できるのでしょうね。生きものも初めに三八億年先にどうなるかがわかっていたわけではありません。けれども今、原点を振り返ると、そこにすべてがあったと言える。樂茶碗もそうではないでしょうか。

樂

名付けようがないと言うこと、形容もできない形で茶碗を存在させた。そこに長次郎の独創性があります。中村先生のバクテリアという意味は、長次郎はまさに最初の細胞であり可能性の塊だったという意味ですね。

中村

初代長次郎さんをバクテリアに喩えてごめんなさい。とても大きな可能性を秘めたシンプルな存在という意味で…。

樂

とても的確な比喩で感動的です。長次郎は限りなく無に近く、だからこそあらゆるもの、可能性を含んでいる。そこから始まったので、次の者は、何かになろう、何か生み出そうとする意欲が生じる。そのつながりで四百年続いてきたのだと思います。

中村

面白いのは、生きものも、氷河期で地球が凍結したり、逆に温暖化したり、隕石が衝突したりと変化する環境との関わりの中から生み出されるわけです。樂茶碗も、それぞれが時代を受けて変わりながらも変わらない。そこが魅力です。

(註1) 近藤誠一【こんどう・せいいち】

1946年、神奈川県生まれ。日本の外交官。ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)大使、文化庁長官等を歴任。2013年に近藤文化・外交研究所を設立し代表となる。

(註2) 山極寿一【やまぎわ・じゅいち】

1952年、東京生まれ。人類学・霊長類学者。アフリカでおよそ30年に渡って野生のゴリラを調査し続け、その社会構造や生活史を明らかにした。現在、京都大学総長。

(註3) 野尻命子【のじり・みちこ】

1936年生まれ。茶名は宗命。1969年に西欧初の裏千家出張所をローマに開設し代表となる。著書に『ローマでお茶をチェントロ・ウラセンケ奮戦記』がある。

2.掌でつくねて時間を込める

中村

樂焼で言う「手づくね」という言葉に深い何かを感じます。ふだん耳にしない言葉です。焼き鳥屋さんで「つくね」と言えば鳥の挽肉でつくるお団子ですね。

樂

樂家では、両掌の中で土を包み込むように形をつくっていきます。他にはない独特の技法です。一般には手捻りと呼ぶ技法の範疇に入るようですが、樂家では「つくねる」と言います。

中村

なるほど。でも、つくねるという言葉のほうがしっくりきます。

樂

ええ。実際、ひねるよりはつくねています。

中村

掌の宇宙は、できあがったお茶碗を掌にのせて感じる世界でもありますけれど、つくねるというところからその感覚が生まれるようにも思うのです。

樂

ええ。樂茶碗の原形は初代長次郎の手の形です。それが原点であると伝えてきました。「一子相伝」と言いますが、どのように親から子へ伝えるかと言うと、実は「教えないことです」と言うのです。父の口癖です。一切教えてくれません。それなら僕も絶対に、親にだけは聞かないぞと思ったし(笑)、親の仕事に似ることを嫌いました。そんなふうに親不孝しながら自分の道を探すことになるわけです。しかし一つだけずっとつなげて教える儀式があるのです。

中村

儀式ですか。

樂

小さな子どもの時から、毎年一月四日、ふだんは仕事場にある「寛永七年」と裏に書かれた粘土板を、早朝座敷に上げて…。

中村

粘土板をお座敷に?

樂

ええ。その粘土板を歳徳神さんの方角に置いて。父はこの日ばかりは、厳格な口調で「そこに座りなさい」と命じる。寒い中で我慢して座っていると、目の前で父が赤茶碗と黒茶碗の原型をつくねるのです。それが終わると「お前、やってみなさい」と言い残して、父はさっさと出て行ってしまう。一人取り残された僕、土は氷のように冷たい。つくりなさいと言われても、小学生のうちはどうにもなりません。年にたった一日この日だけ、でも中学生くらいには見よう見まねでつくれるようになるのです。

中村

素晴らしい。真似るということを考えるということ、それが積み重なっていくということ。まさに伝えているのですね。生きものって何かという問いへの答えはいろいろですが、一つは時間を紡いでいるもの。機械は効率を求めて時間を切り捨てますが、生きものは時間を丸ごと抱え込んで生きています。手づくねという言葉には時間が込められていますね。手でつくねている間、そこに自分の時間を入れているのではないでしょうか。

樂

長い時間が浸み込むように関与してゆく。沖縄で染織をなさっている上原美智子(註4)さんと、時間を紡ぐというお話をしました。佐川美術館の展覧会でご一緒した折に、僕の茶入を彼女の布で包んで欲しいとお願いしたのです。彼女の「あけずば織」は、涙が出るほど美しい。ご自身で、繭から糸を撚り合わせて紡いで、染色して織る。彼女は繭が吐き出すたった一本の糸で布を織る。蚕が口から吐く一本の糸、それはほとんど目に見えない、存在しないものを織っているようで、まさに時間を織っているように感じました。糸は途中で切れることがあって、すると一本の糸が宙に浮遊するんですね。それが見えるように周りを暗くしておくのです。ほんのわずかな手の感触で細い糸を捕えて、それを結んでまた織ってゆく。

中村

その光景を想像しただけで胸が熱くなります。

樂

上原さんが織った布を初めて見せてくれた時、「樂さん見てて下さい」と、パッと放り投げられた。するといつまでも宙に漂っている。背筋がぞくぞくしました。

中村

すごい。生の糸ですか?

樂

生成りの糸ですね。光沢があって、若干、黄緑がかった白い糸で。あの時は、驚きのあまり言葉を失ってしまいました。ある方が「赤ちゃんの吐息のようだ」とおっしゃったそうです。言葉を通り越した美しさが現前して、しかも宙に浮かんでいたわけです。そのたった一本の糸は、僕にとっては土というわけです。始めからこんな形にしてやろうという意図は持たない。土という素材、物質、自然を感じること。荒い土、粘る土、さくい土、つくねているうちに形は生まれてくる。それらはすべて僕と土とのつくり出す時間のつながりによるものです。確かに、教えられれば合理的に素早くつくることもできるかもしれない。でもそうではなくて、その時間が優しく親和的であったり、やけに激しく突きつけるような時間であったり、それを手探りで生きているのだと思います。

中村

時間から生み出されてくるからいのちが感じられるのですね。生きているってそういうことだと思います。

(註4) 上原美智子【うえはら・みちこ】

1949年、沖縄県生まれ。柳悦博(東京)に師事、大城志津子(沖縄)に織物技法を学び、1979年にまゆ工房を設立。超極細糸の織り「あけずば織」の作家として国内外で活躍する。

3.土に込められた生きものの歴史

樂

今までお話ししてきたのは茶碗の原形をつくる手づくねという工程です。実はもう一工程を経て茶碗は完成されるのですが、それが削りです。歪まない程度に乾くとヘラで削ってゆく。手づくねの原形の七割程が削り落されます。手づくねと削り、この二つの工程はまったく異なる性格を持っています。手づくねは土に添い、削りは土を引き寄せる。無意識と意識、削りはとても意志的な過程です。ろくろの場合、回転で広がる力が生まれますから、そこに触れる一瞬に形ができあがります。ためらいは許されません。しかし、僕はためらうこともあるし、試行錯誤の過程が刻み込まれてゆきます。意志的なものが介在しないと形は生み出せない。しかしそれは単に意志の突出では済まないものを含んでいます。

中村

ためらいがあるっていいですね。ためらいは決してマイナスのことではないということですね。つくりあげていく過程がすべて込められていくわけですから。

樂

削るには自分の手で引きます。その意志的なものが土と一つになる、土と和する所を探っている。突出した意志的なものがいかに自然と手を結ぶか、その握手の仕方、結びつきが幸せなものであれば、その茶碗はいのちを持つ。気持ちとしては土が主役です。はたらきかけると土が応える。土を聴いていると形が一つずつできあがってくるような感じです。

中村

土と語り合っていると向こうから語りかけてくることもありますか。

樂

もちろん。

中村

生命誌も同じです。生きものが語ってくれることに耳を傾けるのです。生きもの研究って、何か知りたいと思っているこちらが主体で、その対象として生きものを分析すると思われるかも知れませんが、私は、生きものの物語を書きたいと思っているのです。それには、向こうに語ってもらうしかないと思って生命誌を始めました。こちらから自然に寄り添い、語りを聴くのです。

樂

茶碗でも、丸みを帯びた柔らかい茶碗もあれば、バサッと切った茶碗もある。土を傷つけているように思われるかもしれませんが、土がつくっているのです。ヘラで一気にバサッと引く時、土がふにょって動くんです。

中村

土が動く?

樂

ひとヘラごとに微妙に土は動きます。作用すると必ず応えてくれるものがある。それを踏まえて、次のヘラが決まる。張ったり凹んだり、ザラザラと砂がひかれたり、ピカッと光るほど硬く切れたり、多様な土の表情が生まれてきます。

中村

樂さんは若い頃、彫刻をなさっていらっしゃいましたね。

樂

ええ。でも彫刻はどうしても意志の突出したものに感じます。もっと大本にある土とか炎とか、自然には様々なものごとがありますね。

中村

地球ができた頃に土はまだなかった。岩石しかありません。では今、地球を覆っている土はどうしてできたかというと、そこに生まれた生きものたちが岩を崩し、生命活動で代謝する有機物が堆積して長い時間をかけて土ができた。今、土づくりに一番活躍しているのはミミズで、一年間に数ミリずつ土をつくっています。よく土は生きていると言いますが、一握りの土にミミズはもちろんバクテリアなど眼に見えない無数の生きものが活動して、そこからいろいろな性質の土が生まれます。土が無ければ私たちは暮らせないわけで土は小さな生きものを見つめさせてくれるものでもあります。

樂

僕も土の歴史を宇宙物理学の松井孝典(註5)さんからお聞きしました。「樂さん、粘土は生命が介在して初めてできるんだよ」と伺ってびっくりしました。お月さまの石や砂をいくらすり潰して水を加えて練ったところで粘土にはなりませんって。

中村

ええ。つまり焼物の中には生きものの歴史が入り込んでいる。だから丁寧につくって下さいね。樂さんに申し上げるのも失礼ですけれど(笑)。

樂

砂粒まで一切粗末にできないことです。

(註5) 松井孝典【まつい・たかふみ】

1946年、静岡県生まれ。地球惑星物理学者。宇宙から人間の文明まで幅広く考察する。千葉工業大学惑星探査研究センター所長、東京大学名誉教授。著書に『地球システムの崩壊』など多数。

4.ほんわりと和む心で鬼になる

樂

今、僕が使っている土は曾祖父の見つけた土です。

中村

土もつないでいくのですね。どこで見つけられたんですか?

樂

京都の南部、伏見区の大亀谷です。信楽焼のように、その土地で生まれた粘土でなく、桂川や鴨川の氾濫で運ばれた土です。九代の頃から同じ大亀谷の土を使っています。僕は今、曾祖父である十二代・弘入が見つけて保存してくれた土を使っています。もう残りわずかです。無くなれば、祖父の見つけた土を使う。

中村

十六代はどうなさるんですか。

樂

それは心配しなくても、代々が子孫、つまり曾孫辺りのために土を見つけて残してきています。だから僕も土を見つけなければなりません。

中村

それがずっと続いているのですね。とても具体的なつながりですね。

樂

ええ。採った土は寝かせておきます。土は、人のご縁を頼って常に探しています。「樂さん、建築現場からこんな土が出てきたよ」って聞くと、兎に角バケツとスコップを持って走ります。それを持ち帰って練ってみて小学生が粘土細工できる様ならまず第一関門合格です。

中村

後世が使う土を集めていらっしゃると、これでどんなものをつくってくれるかという思いも出てくるのでしょうか。

樂

でも気に入った土なら自分でも使っちゃいますし。この前、裏の仕事場へ行ったら息子が使っていましたよ。その土はだいぶ貰ったので大丈夫。しかし残念ながら、十三代の土でしかできないことがあるんです。

中村

土によってそんなに大きな違いがあるのですか。

樂

普通の土では銅が染み込みませんが、十三代・惺入の土は揮発した銅が土の中まで染み込むのです。すると釉薬をかけて焼いた時、銅が変化して不思議な表情を見せます。なぜ祖父の土は銅が染み込むのか、九十年寝かせた間にそうなったのか、土がもとから持つ性質なのかはわかりません。「土は命だ」とよく父も言っていました。

中村

同じ土でつくっていらっしゃるのでしょうけれど、<梨花>は特別な優しさがあって惹かれます。削りを感じない柔らかさが感じられますが。

樂

手づくねの時の土と手の語らいをできるだけそのまま残そうとした茶碗です。

中村

かわいらしい感じが出ていて独特ですね。

樂

僕の焼貫茶碗は表現が切り立っていて、人に突きつける激しさがありますが、<梨花>は、ほんわりと優しく心が和む。実はこれが僕の本性です(笑)。でもこんな世の中だからこそ、鬼にならなくてはと思っています。

<梨花>

15代吉左衞門 皪れき釉ゆう(れきゆう)樂茶碗 銘 梨花 樂美術館蔵

5.十五代はカンブリア爆発

中村

樂家の初代長次郎がバクテリアだとすれば、十五代樂吉左衞門はカンブリア爆発です。展覧会で十五代の部屋に入ると、実に多様で、新しいことに挑戦していらっしゃる意気込みを感じました。生きものは誕生以来ずっと海の中で暮らし、上陸したのはわずか五億年ほど前です。今私たちが見る多様な生きものの世界が地上に広がったのはその後のこと。カンブリア爆発は陸上進出の前夜に起きました。広大な大陸棚の浅瀬に、実に多様な姿形をした生きものたちが一気に出現したのです。新しい環境に相応しい生き方を模索していました。実はそこで多様な体の形づくりにはたらいた遺伝子は、その数億年前にできていたのです。それが機を捉えて形に表れ出たのがカンブリア期です。樂さんの中にも先代が準備した種が入っており、現代という時代の中で一気に表に現れたのではないかと感じたのです。

樂

樂家の窯は鞴を吹いて焼き上げる昔ながらの伝統的な窯です。窯の中にはたった一碗の茶碗、登り窯に比べるととても小さな窯ですが、それは、マグマのようでもあり、宇宙の創成のようです。その激しい炎の中に茶碗を託します。制作していると常に対極的な場に立たされます。手づくねと削りの工程もそうです。意志的なものと自然、そぎ落とすこととそこから派生すること。また自然界の持つ偶然と必然、というように。伝統的な様式とそれを打ち破り超えてゆくこともそうです。自分はいつも対極的な地場のような所をジグザクに振れながら歩いてきました。それが創造、新たな形を生み出す原動力を生み出します。振り子みたいに。伝統的なものを激しく打ち破ってゆく中での仕事も、それをしばらく続けていると、爆発じゃなくなっちゃう。その時はまた伝統様式を定めてその上で自分なりの仕事を模索する、そうした対極へと振れ戻ってゆきます。

中村

ご自分でつまらなくなってくるんですね。

樂

ええ。そう感じた時には、また伝統的な様式に戻って自分を探すんです。僕の仕事を歴代の流れに置いてみると、父、覚入のモダンさの中にも種があり、ヘラで削る仕事は九代目の了入あたりに種がある。そのように樂歴代を解剖すると面白いですね。

6.主語のない静けさの中で

中村

一子相伝で続く樂茶碗を文化に持つ日本人に生まれて幸せだなと思ってお話を伺いました。戻る場所があるところがお幸せですね。その意味で樂家は特別かも知れません。でも私たち一人ひとりが原点を持っているはずで、そこに気づかなければいけませんね。

樂

樂家という一本の軸に小さく閉じてしまうことを恐れて、どう開くかを悩みます。悩んで行き詰まるといつも自然の中に行きます。京都から車で一時間ほど入った山奥に、砂糖も塩も買う店のない久多という小さな村があって、そこに入ると周りをすべて自然に囲まれます。西に広がる谷間にススキがぼうぼう茂り、ひょろりと灌木が伸びて、その向こうの峠に太陽が沈みます。

中村

日本人が大好きな素敵な風景ですね。

樂

そこに一人ぽつんと座っていると自分と自然の間に根本的な隔たりがあることを感じてしまう。それは自然には主語がないことです。陶芸家、吉左衞門、十五代など、すべての属性を捨てても、「私」という主語は残ります。しかし自然には主語のない静けさがあると思うのです。

中村

なるほど。自然と一体になったら主語がなくせるということでしょうか。日本の風土として生まれた文化は、自然と一体の暮らしから生まれていますから。

樂

日本と西洋とでは自然観の根本がまったく違いますね。でも近年、西洋の方も長次郎に強い興味を持たれます。

中村

西洋で始まった科学は、自然の外にいる人間が対象として自然を捉えて理解するものです。しかし、生命誌ではDNAに基本を置く科学の眼で生きものを見ますが、生きものの歴史物語を読み解くと、人間も自然の中にいる生きものの一つということは明らかになります。それを捉えた「生命誌絵巻」は、西洋の方が見て共感して下さいます。日本人の持つ自然観を世界のものにするチャンスかなと思っているのです。

樂

西洋の方に長次郎茶碗の印象を聞いたことがあります。その方は「とても静かです」とおっしゃる。でも西洋にも静けさはあります。ピエロ・デラ・フランチェスカ(註6)やフェルメール(註7)の絵画の中にも静謐な時間が流れています。でもその方は、静けさの質が違うと言われる。異文化の奥にある原点そのものの質の違い、異文化が持つ精神性というか。

中村

わかります。そこを表す言葉は、精神というより、日常のほうが相応しいかなとも思うのです。どの文化でも一番大事なものは日常の中にあるでしょう。お茶碗は使うことが考えられるのがよいと思うのです。

樂

使われるということの根本には優しさがあります。でも最近は我々の日常がとても薄っぺらになっていませんか。

中村

私もそれがとても気になっていて、日本人の良さ、お砂糖も塩も買う店がない山奥の村にある日常の静けさを思い起こすことをしなければいけませんね。その静けさは西洋の静けさとも奥底ではつながっているかもしれません。DNAから人類は一種とわかっているので、共通性を探したいという気持ちがあるのです。

樂

確かに。僕もその村に入ると自然と自分の関わりが一変します。

中村

自然を上から見るのでなく、中に入って見ることですね。

樂

ススキの穂の上に青空が広がって、足下ではアリが、秋には赤トンボの死骸などを一生懸命運んでいます。しばらくそこに座っていると、とても気持ちが落ち着きます。でも通い始めの頃は、ススキやアリたちから「お前は俺たちの仲間じゃない」ってよく言われたように感じました。

中村

生きものたちからそんなこと言われたら寂しいですね。

樂

一人ですから人と話すこともありません。でもそのことによって孤独を感じたことはありませんが、ススキやアリから「仲間じゃない」って言われると、これほど堪えることはありません。

(註6) ピエロ・デラ・フランチェスカ【Piero della Francesca】[1412-1492]

イタリア初期ルネサンスを代表する画家の一人。

(註7) フェルメール【Johannes Vermeer】[1632-1675]

バロック期を代表するオランダの画家の一人。

7.自然の中に入って水の上に座る

中村

五億年前の生きものの上陸は大きな出来事なので「生きもの上陸大作戦」という絵巻をつくりました。でも五億年前の出来事を見た人はいないので、どう描くかわからない。困り果てたスタッフが近くの河原で寝転がって、上陸する生きものたちの目線で眺めたら、情景が思い浮かんだと言っていました。

樂

水から上がった最初の生きものは何ですか?

中村

まず植物で、藻から苔やシダが生まれた。植物が新天地を拓いて、次に上陸した小さな虫たちの住処や栄養にもなったのです。体の大きな私たち動物は更にその後です。今でも私たちの生活を支えている食物連鎖の基本は植物ですね。

樂

なるほど藻や苔ですか。

中村

植物は光合成でエネルギーをつくりますから、お陽さまを求めて上へ、上へと伸びて草や樹木になった。樂さんがススキの中で考えるというお話から思い出しました。

樂

お話した久多という谷間の村で考えたことを練り上げて佐川美術館に茶室を建てました。そこには僕の突出した自己意識への鎮魂の意味も込めました。つまり作品の展示場は一番深い地底、地下二階です。そこから様々な通路や空間を通って地上へと上がってゆきます。閉鎖空間と開放された空間、緊張と緩和、開放空間は上に空、下に水、静かに滴っている。小間の茶室は「盤陀庵」と名付けた小空間です。そこはまだ水の底、水没した地底空間です。生きもののまず生じた所に思いを馳せる。盤陀は、仏様が座禅を組んだ古の石を指す名です。水底に沈んだ仏陀の座禅石です。 お茶という文化は自然を大切にしてきました。苔生す美しい庭や、障子に映り込む赤い紅葉や照葉の色。藤原定家(註8)も「花も紅葉もなかりけり、浦の苫屋の秋の夕暮れ」と詠みました。でも僕の茶室には何もない。地下には「秋の夕暮れ」も訪れません。伝統的な美意識となった「茶の湯の自然」をそぎ捨てて薄闇に僅かなスリットから届けられる光にこそ、自然と時間を感じて欲しいのです。

中村

今は過剰社会ですから無に近づくことは新鮮ですね。

樂

その先は「俯仰軒」という広間で、ようやく地上です。水辺に茂るヨシに囲まれた座敷、床は可能な限り水面に近づいたレベル。ヨシ原の根、水面と同じレベルに座ることが重要だと思ったのです。久多のススキの根に座るように、かなり低い目線で、水の上に座っているようです。

中村

水とつながって見える状況を想像するだけで気持ちがよくなります。

樂

伝統的な日本庭園は、例えば、池に月見台を張り出して少し高い目線から俯瞰するようにつくられています。

中村

確かに。やや上から見る。

樂

自然を俯瞰してはならない。それは、自然と共にあると言うより、自然の所有にすぎない。ですからできるだけ低くヨシの根元に目線があるような茶室をつくったのです。是非一度お越し下さい。

中村

ヨシの根元の目線ですか。是非伺わせて頂きます。そこへ座って本当の自然を感じるところから再出発ですね。生命誌と樂焼を並べると無関係のようですが、生きるということを巡ってたくさん教えて頂きつながりを感じました。ありがとうございました。

(註8) 藤原定家【ふじわらのさだいえ】[1162-1241]

鎌倉初期の歌人。名は「ていか」とも。歌壇の指導者として活躍。「新古今和歌集」の撰者の一人。

写真:大西成明

対談を終えて

中村 桂子

幸せ。お話合いをしながら日常口にすることの少なくなったこの言葉をしみじみ味わいました。十五代続いた時間とそれぞれの代の思いとがすべて入っている存在と向き合い、そこから流れてくる空気を感じる喜こびです。茶碗を手にした気持になりながら伝わることの重みを実感しました。現代そのものを思わせる十五代の作品に確かに初代長次郎がいるのです。古いものが新しい。これぞ生きものです。次は何が生れるのだろうと楽しみです。

樂 吉左衞門

季刊「生命誌」、美しい方形の冊子は“生命とはまさにアートである”と言っているよう。以前から中村桂子館長にお会いしたく思ってきたが、このほど国立近代美術館での樂焼の展覧会「茶碗の中の宇宙」を機に、氏との対談が実現した。氏は装飾性を削ぎ落とし個性をも超脱した初代長次郎の黒樂茶碗、それは生命の起源であるバクテリアと同じだと切り出された。氏の根源的な鋭い洞察に僕は大いに興奮を覚え、それは「可能性」そのものですねと答えた。

樂 吉左衞門(らく・きちざえもん)

1949年、樂家十四代覚入の長男として京都市に生まれる。1973年東京藝術大学彫刻科卒業後イタリア留学。父、覚入の没後,1981年に十五代樂吉左衞門を襲名し現在に至る。2007年には滋賀県守山市の佐川美術館に樂吉左衞門館が新設され、館ならびに茶室を自身で設計した。当代の造形は、伝統に根ざしながらも現代性へと大きく踏み出している。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.png)