RESEARCH

高度な触覚センサとして

活躍する小さな細胞

触覚は皮膚にある。これにより私たちは全身で外界を知ることができる。日常生活で自覚することは少ないが不可欠な感覚だ。触覚の解明は五感の中で最も遅れていたが、近年、細胞レベルでの研究が急速に進んでいる。

1.生きていくのに不可欠な触覚

何かに触れ、その触れ心地を感じるということを私たちは常に経験しているのだが、日常それを意識することはほとんどない。生活の中で全身の皮膚から受け取る触覚情報をいちいち気にしていたら大変だろう。しかし実は、触覚なしにはコップをつかむことも、歩くことも、自分が今ここに存在するという実感をもつことすら難しい。触覚は生きていくうえで欠かせない感覚なのである。

私たちが何かに触れる時、細胞はどのように変化し、刺激を伝えていくのか。これまで五感の中での触覚の解明は遅れており、その基本的なしくみすらわかっていなかった。だが21世紀に入ってからの遺伝子工学の発達と、触覚を司るイオンチャネルの発見により細胞レベルでの触覚研究が急速に進み始めている。

2.触覚を伝える感覚神経と皮膚の細胞

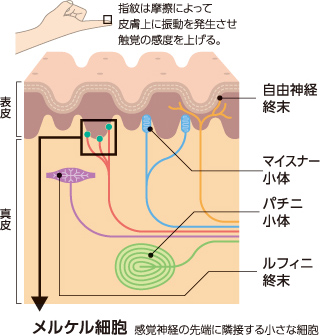

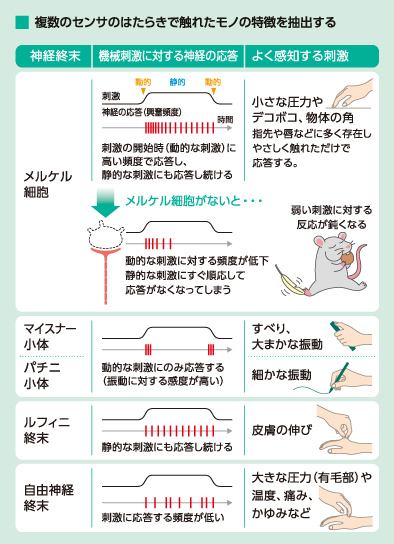

触覚は力(機械刺激)によって皮膚が変形することで生じる。皮膚には大きく分けて5種類の触覚センサがある。そのうち最も細いのが表皮に入り込む感覚神経の先端、自由神経終末である。毛の生えている有毛部ではなでた時に感じる圧力も司っているが、指先や手のひらなど毛の生えていないところでは温度、痛み、かゆみなどを主に伝えている(図1)。しかし、これだけでは触れたものの細かな質感や特徴はわからない。そこで、自由神経終末と比較して太い感覚神経が必要となる。これらの感覚神経の先端に存在する4種類の神経終末器官が、振動や皮膚の伸びを捉えたり、刺激を増幅して繊細な触覚を生むのである。私はその1つで、神経終末と同様に、機械刺激を検知して感覚神経に伝えると予測されていたメルケル細胞に注目し研究している。

(図1) 皮膚の中の触覚のしくみ

マイスナー小体、パチニ小体は皮膚に加えられた刺激のうち、一部の特徴のみを感覚神経に伝えるフィルタの役割を果たしている。ルフィニ終末は皮膚の伸びに応答すると言われているがそのしくみはよくわかっていない。

メルケル細胞は1875年にドイツ人解剖学者メルケル博士によって発見された、10µm程度の小さな細胞である(図2)。

(図2) メルケル細胞(白矢印)と3つの表皮の細胞

(c) The Lumpkin Lab, Columbia University

指先や唇など触覚が敏感な部分に多く存在し、感覚神経と複合体を形成して圧力やデコボコ、物体の角をなぞった時の触覚情報を伝えることがわかっていた。しかし、メルケル細胞が単独でどのような役割を担っているかは、細胞自体がとても小さいことと、生体内の発生についての知見が乏しかったことから、研究が長らく進展してこなかった。それゆえに細胞の発見から140年もの間、その細胞の機能が未解明だったのである。

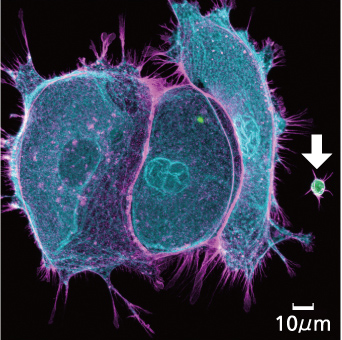

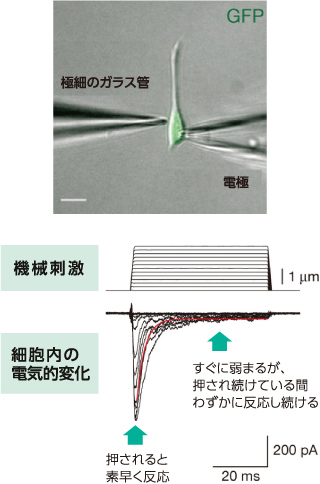

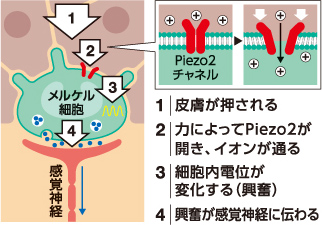

3.小さなメルケル細胞のはたらきをみる

2012年、私はコロンビア大学医療センター皮膚科のエレン・ランプキン(Ellen A. Lumpkin)博士の研究グループに加わった。彼らはメルケル細胞にGFP(緑色蛍光タンパク質)を発現させたマウスを開発し、メルケル細胞を皮膚から単離し培養する方法を確立していた。私は博士からメルケル細胞が単独で機械刺激に応答することを確認するパッチクランプ法(註1)を用いた実験を提案され、「メルケル細胞は触覚センサであると神経科学の教科書には書いてあるが実際には証明されていない」という事実に驚いた。そこで実験を始めたのだが、それは予想以上にきめの細かい作業を要した。まず、メルケル細胞の電気的な変化を記録するために、そっと電極を近づけて細胞膜に穴を開ける。次に別の極細ガラス管で細胞に機械刺激を与えその時の細胞内の電気的変化を記録する。メルケル細胞は少しでも刺激が強いと壊れて死んでしまうので、根気と熟練の技が必要だった(図3)。細胞1個あたりの作業は約20分、成功率は50回中1回程度。地道に手を動かし続け、ついにメルケル細胞が単体で機械刺激に応答することを証明するとともに、その応答の特徴を見出した。刺激を与えると素早く(1ミリ秒以内)細胞膜を貫通する電流が流れはじめ、その応答は数ミリ〜数十ミリ秒以内で不活性化する。しかも、押され続けている間は、わずかに応答し続けることを明らかにした。細胞膜には、イオンを透過させるタンパク質(イオンチャネル)が多数存在し、刺激に応じてそれが開閉してイオンが流出入し、細胞膜内の電位が変わる。チャネルの種類によって開閉を制御するしくみが異なり、メルケル細胞の場合は応答の特徴からPiezo2チャネルが発現しているのではないかと私たちは予測した。

(図3) メルケル細胞が単独で機械刺激に応答するかをみる実験

Srdjan Maksimovic et al. Nature, 509, 617-621 (2014)より改変

(註1) パッチクランプ法

電気生理学的記録方法の一つで、イオンチャネルを通る電流を直接測定することができる。

4.巨大なイオンチャネルを介して機械刺激が電気信号へと変わる

Piezoチャネル(註2)は2010年スクリプス研究所のアーデム・パタポティアン(Ardem Patapoutian)博士らの研究グループによって発見された。細胞膜を30数回も貫通する巨大なイオンチャネルで、物理的な力でタンパク質の立体構造が変わるとチャネルが開き細胞内外のイオン交換が起こると考えられている。これまでに、Piezo1とPiezo2が見つかっており、肝臓や皮膚にはPiezo1、後根神経節などにはPiezo2、肺や膀胱や大腸ではPiezo1/2の両方が多く発現していることがわかっていた。私たちのグループはメルケル細胞でPiezo2遺伝子の転写産物が発現していることを確認した。同時期に、パタポティアン博士らはPiezo2をもたないメルケル細胞が機械刺激に応答しなくなることを見出していた。2つの成果を合わせて、メルケル細胞はPiezo2を介して機械刺激を細胞内の電位変化につないでいることを明らかにできたのである。これとまったく同時に、シンシナティ大学(現アラバマ大学)のジャングオ・グウ(Jianguo G Gu)博士らの研究グループは、池田亮博士らと共同でラットのヒゲの根元にあるメルケル細胞がやはり機械受容チャネルを有していて、siRNA(註3)を利用した実験によりそれがPiezo2チャネルであることを突き止めている。

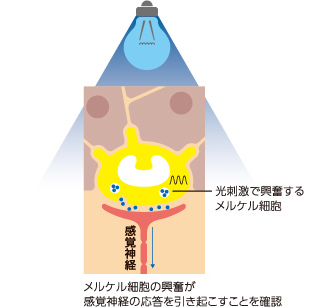

機械刺激に応答するだけでは、触覚センサと呼べない。メルケル細胞が生じた興奮を神経に伝えていることを確認する必要があるのだが、この実験はシンプルに行ってできるものではない。感覚神経は単独で機械刺激に応答できるので、メルケル細胞に機械刺激を与えた時にそれに接続している感覚神経が応答しても、メルケル細胞が興奮を伝えたのか、機械刺激が直接感覚神経に伝わったのかを区別できないのである。これを解決するために、私の同僚であったサジョーン・マクシモヴィック(Srdjan Maksimovic)博士は、光刺激でメルケル細胞が興奮する遺伝子改変マウスを作製した(図4)。このマウスから感覚神経が接続したままで皮膚を取り出した上で光刺激を与えると、触覚を司る感覚神経の応答が見られた。この実験では機械刺激を与えていないので、メルケル細胞が生じた興奮を伝えて感覚神経の応答を引き起こしたと言える。こうして、晴れてメルケル細胞が触覚センサであり、感覚神経に情報を伝える(メカノトランスダクション)能力があると証明できたのである(図5)。

(図4) メルケル細胞は興奮を神経に伝えることができるかをみる実験

メルケル細胞に青色光に応答する光受容イオンチャネル(チャネルロドプシン2)を発現させ、機械刺激を与えずにメルケル細胞から感覚神経への興奮の伝達を観察した。

(図5) みえてきたメルケル細胞のはたらき

(註2) Piezoチャネル

生体内で多様な機能を発揮しており、血管内皮細胞のPiezo1が血管の形づくりに関わっていることや、骨格筋のPiezo2が姿勢の維持に必要だということも明らかになっている。

(註3) siRNA

21〜23塩基対からなる二本鎖RNA。二本鎖RNAと相補的な塩基配列をもつmRNAが分解される現象を利用し、特定の遺伝子の発現を一過的に阻害する手法として用いられる。

5.メルケル細胞の役割とは何だろう?

メルケル細胞は感覚神経にどのような情報を伝えているのだろう。ランプキン博士らはメルケル細胞をもたない遺伝子改変マウスを作製し、馬場欣哉主任研究員と共に皮膚へ機械刺激を加えた時の感覚神経の応答を見た。その結果、刺激を加えた瞬間の動的な刺激を見逃さず敏感に応答するためにメルケル細胞が必要なことが明らかになった。更に、押されている間の静的な刺激にも継続して応答し順応を遅らせていることもわかった。メルケル細胞がはたらくことでやさしく触れた刺激にも敏感に応答でき、わずかなデコボコも感知できるのである(図6)。私が所属していたグループとパタポティアン博士らのグループは共同でこれらの成果を2014年「Nature」に発表した。さらに、シンシナティ大学のグループも同年にメルケル細胞の機械受容特性を「Cell」に報告した。

実は、メルケル細胞と感覚神経の接続は1対1対応ではなく、マウスでは20〜40個程度のメルケル細胞が1つの感覚神経とつながっている。私は今後、多数のメルケル細胞からの情報が取捨選択され、統合されて1つの感覚神経の応答としてあらわれる過程を追う考えである。何かに触れた時、メルケル細胞を含むすべての触覚センサの活動で生じた情報が統合され、物体の質感や形を捉える触覚が生まれる。メルケル細胞とその他の触覚センサの研究成果を重ねることで触覚のしくみの具体が鮮明に見えてくることを期待している。

(図6) 神経終末の種類と感覚神経の刺激応答の関係

6.触覚研究を日常感覚の理解とつなぐために

さて、次に考えなければならないのは、このような触覚研究と私たちが日常感じている豊かな触り心地の世界との関係である。触り心地は触覚と視覚や聴覚など他の知覚、さらに言語などとが重なって生まれる主観的な体験である。つまり、客観的な観測、分析を行なう科学の言葉だけでは十分に説明できないと考えざるを得ない。

実験でわかってきた事実を日常感覚とつなぎたいと考え、工学や情報メディア、芸術の専門家と触感をテーマに議論や創作をする「テクタイル」(註4)という活動を2007年に始めた。これまでに触感再現装置:テクタイルツールキットの開発とそれを活用したワークショップなどを共同で行なってきた。活動を通して見えてきた新しい気づきを、触覚研究やものづくりにつないでいきたいと考えている。触感に価値をおくことで得られる楽しみについては、共著書『触楽入門』(註5)でもまとめているので、ぜひ書店で手にとってもらいたい。

約38億年前に誕生した最初の細胞はすでに触覚をもっていただろう。視聴覚メディアが高度に発達し、情報があふれている今、原始的な感覚である触覚を多様な視点から捉え直すことは時代の必然ではないだろうかと思っている。私自身を構成している細胞が全体となって、私を研究に駆り立てているようにさえ感じ、研究のさらなる展開をもとめているのかもしれない。

(註4) テクタイル

技術に基づく触感のデザイン(TECHnology based tacTILE design)を指す造語として名付けた。

公式ホームページ http://www.techtile.org

(註5)『触楽入門―はじめて世界に触れるときのように』

仲谷正史、筧康明、三原聡一郎、南澤孝太。朝日出版社(2016年)

仲谷正史(なかたに まさし)

2008年東京大学大学院情報理工学系研究科修了。博士(情報理工学)。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科訪問研究員、コロンビア大学医療センター博士研究員などを経て、2016年より北海道大学電子科学研究所学術研究員。共著書『触楽入門』(朝日出版社)を2016年1月に刊行。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)