RESEARCH

からだの中を動きまわる免疫細胞

ウイルスや細菌など、いつ、どこから体内に入ってくるかわからない病原体(異物)を見つけて排除するしくみを免疫と呼び、免疫細胞は体内を常に見回わっている。私たちは免疫の前線基地であるリンパ節での細胞の動きに注目し研究を続けてきた。

1.動くことは免疫細胞の重要なはたらき

感染症からからだを守る免疫は、自分のからだの構成要素と異物を区別し、排除する能力をもつ多種類の免疫細胞(白血球)がはたらくことで成り立っており、私たちが生きていくのに欠かせない重要なしくみだ。

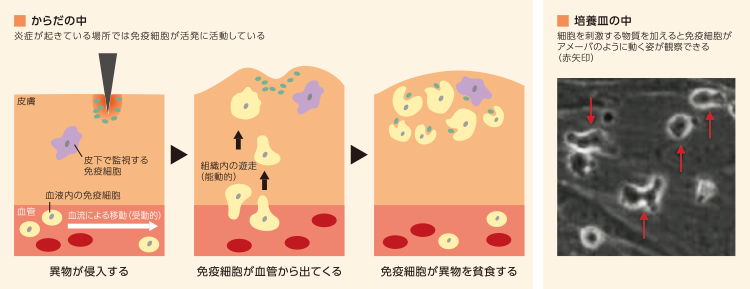

免疫細胞は、異物の侵入に備えて常に体内を動き回り、隅々まで監視している。移動方法には、血液の流れに乗って全身を循環する受動的な移動と、血管を出て組織内を自分で動く能動的な移動(遊走)の2つがある。前者は車や電車に乗っての長距離移動、後者は近くを歩いての移動と似ている。免疫細胞には種類ごとに、異物情報の伝達、抗体産生、排除(貪食)など役割が異なり、それぞれがそれに適した場所ではたらかなければならない。そこで、血液中を循環しながら必要に応じて組織に移動するのである。例えば、炎症は初期免疫応答の一種で、傷や感染を感知した免疫細胞が血管を出て患部に集まり、組織内を動き回って異物を食べたり、感染細胞を破壊するなど盛んに活動している。傷のまわりが熱をもって赤く腫れるのはこのためだ(図1)。白血球という名は丸い形をイメージさせるが、遊走する免疫細胞は伸びたり縮んだり複雑に形を変化させアメーバのように動く。私たちは免疫細胞の活発な動きが常に観察できる組織、リンパ節に注目し細胞の活動とそれを支える組織環境の研究をしている。

(図1) 動き回る免疫細胞

2.免疫の前線基地・リンパ節と細胞の動き

全身に張り巡らされたリンパ管の要所、約600カ所にリンパ節がある。リンパ節は、老廃物を含んだリンパ液をろ過する場であると同時に、免疫の司令塔となるT細胞など多数の免疫細胞が集まり、情報のやりとりをすることによって強力な免疫応答を誘導する場でもある。ここでも細胞の動きが重要となる。

異物がからだに侵入すると、免疫細胞の一つである樹状細胞がそれを取り込んでリンパ管に入り、最寄りのリンパ節に移動する。そこにいたT細胞は、樹状細胞から異物情報を受け取ると活性化し、自身が分化・増殖することによって多数の細胞に指令を出す(図2)。こうして、抗体産生など異物を徹底的に排除する獲得免疫応答が始まるのだ。「一度罹った感染症に再び罹ることは少ない」という、いわゆる免疫現象はこの獲得免疫応答により免疫記憶が残ることによって起こる。

(図2) 免疫の前線基地リンパ節とT細胞の動き

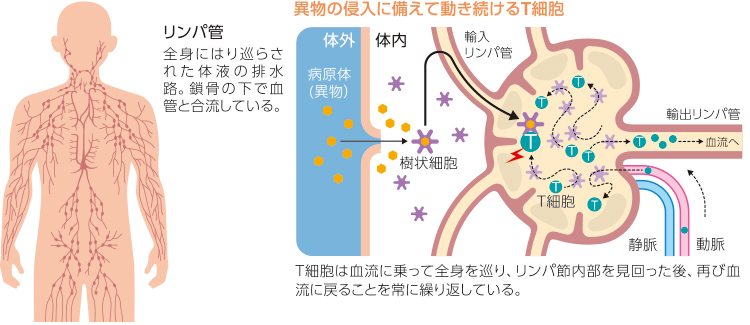

2002年、二光子励起レーザー顕微鏡(註1)を用いてマウスのリンパ節で生きたT細胞の様子が初めて観察され、研究者達はその予想以上にダイナミックな活動に驚いた(動画1)(図3)。実は、リンパ節にいる樹状細胞の中で異物情報をもつものはごく一部であり、さらに個々のT細胞が認識できる異物はそれぞれ異なる。つまり、特定の異物に反応できるT細胞は数十万から数百万に一個という非常に低い確立でしか存在しないのである。そこで、個々のT細胞が常に高速かつランダム遊走をすることによって、短時間に多くの樹状細胞に触れ、異物の検出効率を高めているのだろう。細胞が密集するリンパ節の中でこれほど活発な運動が可能になるしくみはどうなっているのか、私たちはその解明に取り組んでいる。

(動画1) リンパ節内での免疫細胞の活発な動き

蛍光標識された免疫の司令塔T細胞(赤)と抗体をつくるB細胞(緑)の動きを二光子励起レーザー顕微鏡で撮影し200倍速で再生している。蛍光標識される細胞は一部のみで、細胞と細胞の間の黒い部分にも実際は細胞がびっしりと詰まっている。

(図3) 樹状細胞に触れながら動くT細胞

リンパ節内でT細胞(赤)は樹状細胞(緑)の表面に触れながら活発に動いている。二光子励起レーザー顕微鏡で撮影したタイムラプス像。

*青丸で示しているT細胞に注目してください。

(註1) 二光子励起レーザー顕微鏡

特殊レーザーにより、対象を傷つけずに従来の顕微鏡よりも深くまで観察することができる顕微鏡。脳内や骨の内部の観察にも用いられている。

3.細胞が活動する現場で動きを捉える

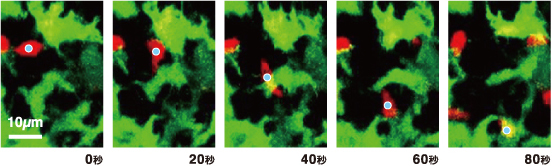

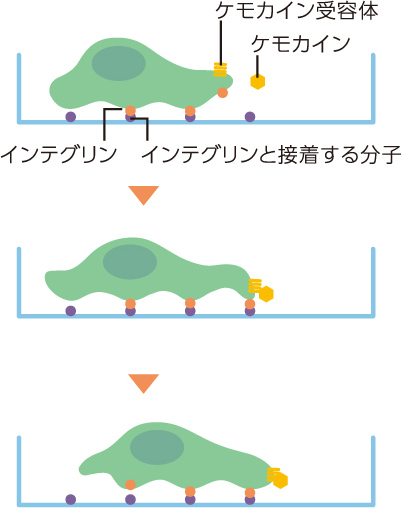

私たちは、リンパ節内でのT細胞の動きに関わる分子を知るために、特定の分子のはたらきだけをすばやく阻害し、その時の細胞の動きの変化を二光子励起レーザー顕微鏡で観察するしくみを開発した。これまでの、培養皿の上での免疫細胞の観察から、遊走刺激因子ケモカインが細胞の形態変化を誘導し、運動を活発化させることがわかっていた(図4)。ケモカインが免疫細胞の受容体に結合すると、その信号がアクチンなどの細胞骨格の再編成を引き起こし、細胞が伸びたり、縮んだり連続的に変形するのである。また、免疫細胞は接着分子インテグリンを細胞の表面にもっており、培養皿の底に接着分子を敷くとそこに緩く接着しながら移動することも観察されていた。接着というと、しっかりくっついて、動かない様子を想像するが、前進するために何かに掴まったり、靴底と床にある程度の摩擦が必要なのと同じで、細胞でも接着が移動を支えているのである。これらは平面的な場でのふるまいだが、私たちは三次元で複雑な構造をもつリンパ節の内部でT細胞が動くしくみの実態を追った。

(図4) 培養皿での観察から見えたT細胞遊走のしくみ

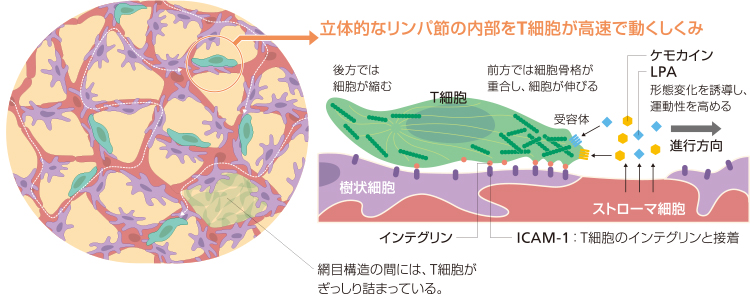

その結果、組織内でもケモカインが重要であることに加え、リゾフォスファチジン酸(LPA)という脂質の一種も運動性を上げるはたらきがあり、複数の分子が協調してT細胞の運動性を制御していることが明らかになった。これまでT細胞の動きにはCCR7という受容体に作用するCCL19やCCL21などのケモカインが関与していることが知られていたが、異物の情報を受け取ると別のケモカインに反応し、動きが変化することもわかってきている。

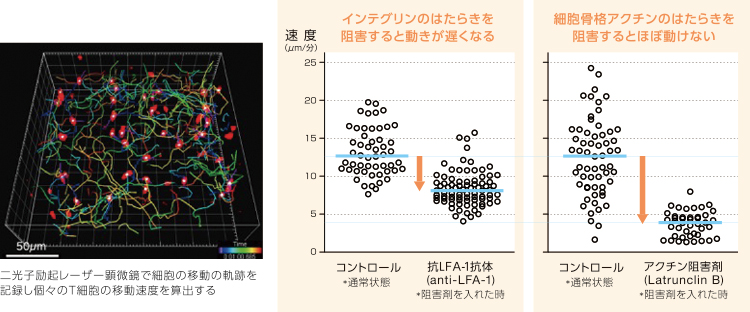

インテグリンによる接着は、培養皿上で見られたほどには移動に大きく関与していないことが明らかになったが、刺激に応じて素早く接着と脱接着が調節できるLFA-1というインテグリンが移動の速度を上げていることもわかった(図5)。高速移動のためにはインテグリンが必要だが、多数の細胞がひしめき合う場では接着がなくても周囲からの圧迫と自身の変形によってかなり動くことができるのだろうと考えている。これに関してはまだ不明な点が多いが、今後、組織内での動きを空間、時間の両面からより細かく観察することで実態を捉えていく必要がある。

(図5) 特定の分子のはたらきを阻害しT細胞の動きの変化を見る

4.細胞が動くための足場とは?-三次元の複雑な網目構造

次いで組織環境とT細胞遊走の関係を調べた。リンパ節の内部にはストローマ細胞と呼ばれる、非血球系の細胞が作る三次元の網目構造が存在し、組織を支えている(図6)。これがケモカインやLPAを産出し、T細胞の運動性を高めていることがわかった。さらに、ストローマ細胞の表面の大部分は、樹状細胞に覆われており、樹状細胞が出す接着分子(ICAM-1)とT細胞のインテグリンとが結合して動いていくという関係が見えてきた。樹状細胞とストローマ細胞が環境を整え、T細胞の高速移動に適した状況を生み出していると考えられる。つまり、T細胞は周囲からの指令によって突き動かされているように見えるのである。(図7)

(図6) ストローマ細胞と樹状細胞

(図7) リンパ節内の網目構造とT細胞の動き

三次元の網目構造をつくるストローマ細胞の上を樹状細胞が覆い、それらを足場にT細胞がアメーバのように這い回っている。

リンパ節の内部はいくつかの領域(区画)に分かれた複雑な構造をしている。免疫細胞の大部分はリンパ節の中で活発に動きながらも、種類ごとに活動する区画が決まっている。これは区画ごとに機能の異なるストローマ細胞がそれぞれ遊走刺激因子を産生し、免疫細胞の分布や移動を制御しているからである(図8)。現在、5種類のストローマ細胞が見つかっているが、実はまだはたらきがよく分かっていないものも多い。ストローマ細胞がそのはたらきを充分に発揮するためには、免疫細胞と接触して刺激を受ける必要があることも、近年わかってきている。免疫細胞がどのように動き、はたらいているのかその実態を知るために、ストローマ細胞の分泌する分子とその作用の解明などリンパ節内の組織環境を明らかにする研究も進めている。

(図8) リンパ節におけるストローマ細胞の多様性と免疫細胞の分布

ストローマ細胞は組織の支持構造であり、刺激因子などを分泌し免疫細胞の活動を支えている。このような組織微小環境の形成は都市における道路や信号などのインフラ整備のようなものだと捉えることもできる。

5.動きと関わり合いが築く複雑なしくみ

多数の細胞が活発に動き、関わり合うことで成り立つ免疫系は、「細胞社会」を具体的に考えることのできるシステムである。からだをひとつの国に例えると、個々の免疫細胞は交通網を使って都市間を長距離移動し、建物や施設を行き来する人々のように見え、細胞社会が複雑なコミュニケーションの上に成り立つ人間社会と重なってくる。免疫細胞を長年研究していると、個々の細胞が考えながら行動しているように感じることもある。どのように動き回りながら、情報交換しているのだろうか。これからも直接観察でその様子をより細かく追い、鮮明な理解像を描出していきたい。そこから私たちのからだを守る複雑な免疫のしくみの解明を目指している。

片貝智哉(かたかい ともや)

1999年新潟大学大学院自然科学研究科生命システム科学専攻博士課程修了。博士(理学)。京都大学医学部附属病院探索医療センター助教、関西医科大学附属生命医学研究所講師などを経て、2014年より新潟大学大学院医歯学総合研究科教授。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)