RESEARCH

多様は戦略の柔軟性から

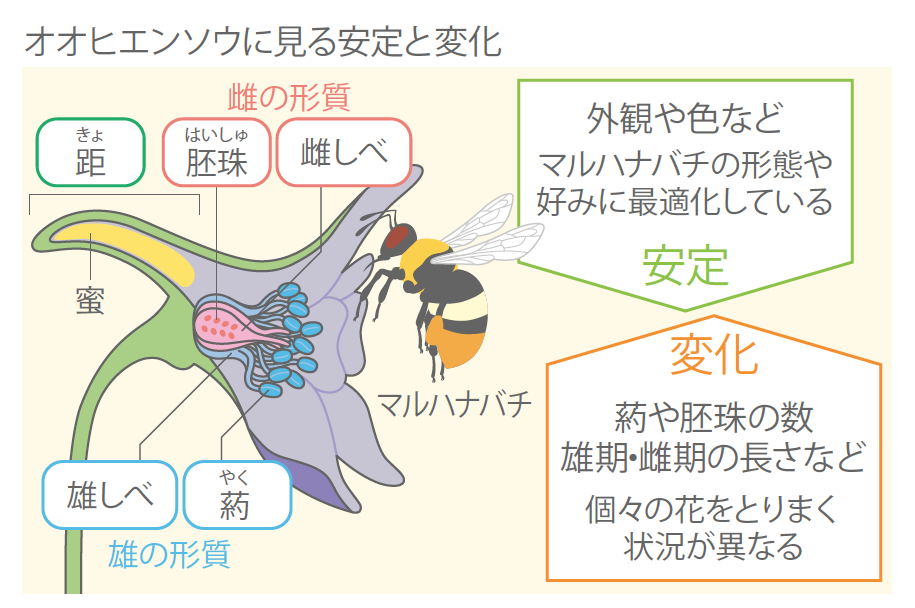

植物を見てまず目につくのは花の多様性です。花のかたちや色がこれほど多様なのは、それぞれの種が、 花粉を運ぶ特定の昆虫(ポリネーター)の形態や好みに合う花の形質をつくりあげてきたためです。同じ理由から、一度定まった花の形質は、葉や茎といった他の器官よりも安定していると考えられてきました。しかし実際には、開花の時期や花の位置など、個々の花をとりまく状況はそれぞれ異なります。こうした状況の違いは、それぞれの花の形質に影響を与えているはずです。富山大学の石井博先生は、種としての安定と種内での変化の関係を、マルハナバチをポリネーターとするオオヒエンソウを用いて調べ、花の進化を探っています。

1.花の多様性と均一性

花の形質は多様性に富んでいる(図1)。植物の種類によって葉の形態や枝ぶりにもある程度の多様性は見られるが、かたちだけでなく色や匂いまで含めた形質のバリエーションは花がとびぬけている。一方、花は最も安定した器官と言われている。実際、葉の大きさは同じ個体のなかでさえ、かなりばらつくのに、多くの場合、花の形質は、個体内はおろか個体間でもほとんどばらつかない。これは、花の形質が、花粉を運ぶ特定の昆虫(ポリネーター)の形態や好みに合うように進化してきた結果だと考えられている。花の形態や性質には、他の器官と比べてより強い安定性選択がかかっているとされてきたのである。

(図1) 多様性に富む花

ここに挙げたのはすべてカナディアンロッキーに生育する植物の花。同じ地域に生育する植物の花にさえ、これだけの多様性が存在する。

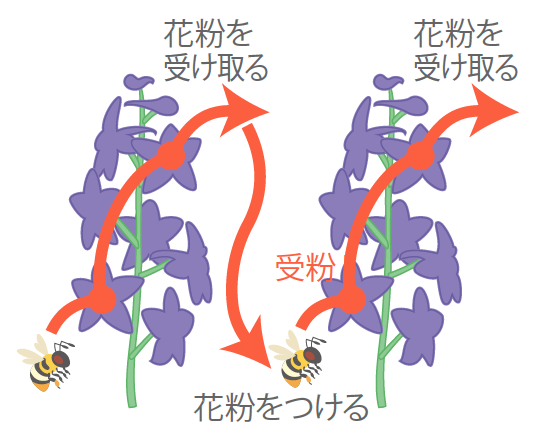

一方、花の形質に変異をもたらす要因が存在するのも事実である。例えば、多数の花を咲かせる個体の中の花と、少数しか咲かない個体の中の花の自家受粉の割合をみると、花が多いほど自家受粉する割合は大きくなる。また、垂直的な花序※註1の場合、ポリネーターは、下から上に向かって訪れる傾向がある(図2)。そのため、同時に咲いている花序の中では、下の花ほど他個体の花粉を受けとりやすい。

(図2) ポリネーターの動き

多くのポリネーターは、垂直的な花序では下から上に向かって花を訪れる性質がある。

こうした、花ごとの状況の違いは、個々の花の形質に影響を与えているはずである。つまり、花は全体としては多様だが、種としては比較的安定した形質をもちつつ変化もしているということになり、多様と安定が入り組んでいる(図3)。私たちは、花の安定性選択と変化をもたらす選択という相反する要因が、花の進化にどう作用しているかを調べた。

(図3) オオヒエンソウにみる安定と変化

口吻をのばして距の蜜を吸う際に体に花粉が付着し受粉を媒介する。

(註1) 花序

花を複数つけた茎または枝

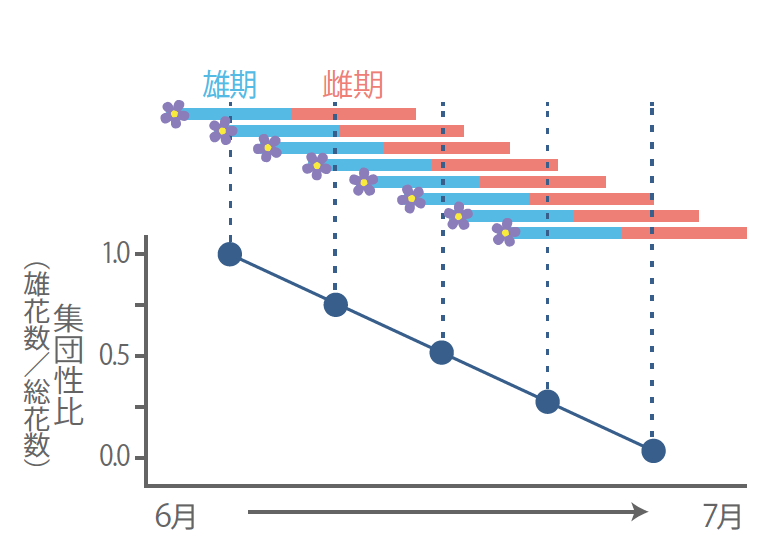

2.集団内の花に隠された個性

研究対象には北アメリカの草原に生育するDelphinium glaucum(キンポウゲ科オオヒエンソウ属)を選んだ(図4)。左右相称に咲くこの花には、送粉者としてマルハナバチが訪れる。左右相称花とハナバチの間には、強い形態の合致が知られており、花の形態には強い安定化選択がかかっていることが予想される。一方、この植物の花は雄しべが雌しべより先に成熟する雄性先熟であり、花期の前半は雄しべをもつ花が多く、後半は雌しべをもつ花が多い(図5)。季節とともに、集団の性比が変化し、個々の花は異なる交配環境を体験するのである。つまり、この植物の花には、安定と変化をもたらす要因が同時に作用している。これは、決して特殊な例ではなく、多くの植物に見られる現象である。

(図4) オオヒエンソウ

雄しべと雌しべを持つ両性花。1株10~60個の花が6月から7月にかけて開花する。

(図5) 個々の花の開花スケジュール

雄性先熟の花が順に開花していく結果、集団性比は、季節の進行とともに、雄よりから雌よりへと変わっていく。

3.植物の戦略

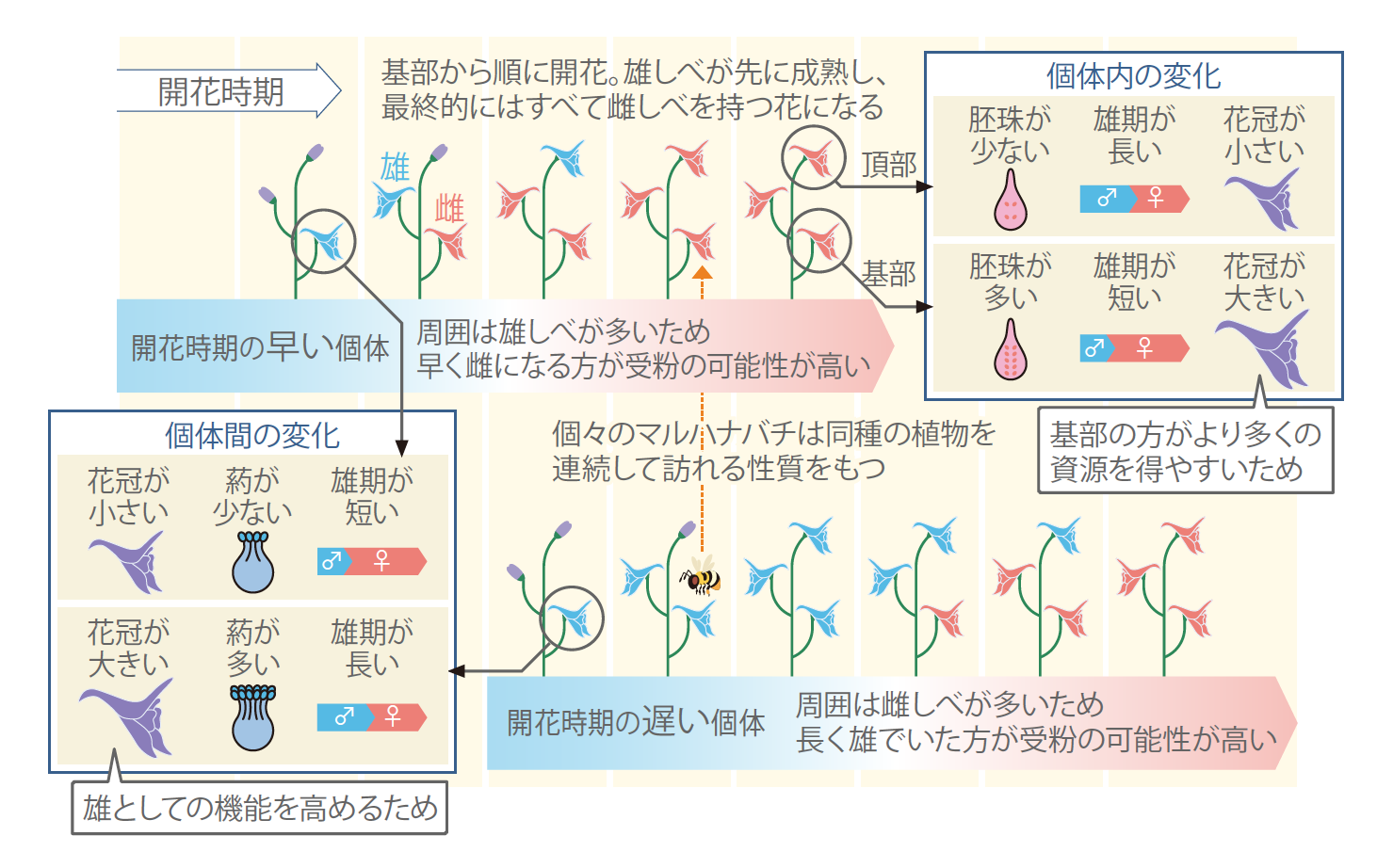

実際に調べてみると、個々の花の間にはいくつかの変化がみられ、そこに一貫した傾向が存在していた。要点は以下の3つである(図6)。①花期の後半に咲きはじめる個体のほうが雄よりの機能を持つ花(葯の数が多く、雄期が長い)を持ち、個体内でも後半に咲く花ほど雄よりの機能を有している。②花びらの大きさは、花期の後半に咲きはじめる個体のほうが大きいが、個体内では基部の花(前半に咲く)のほうが大きい。③花の形態に関わる測定項目(各花被片※註2の大きさ)の変化の差は、それ以外の測定項目(胚珠数や葯数、雄期や雌期の長さなど)に比べて小さい。特に、花びらの中にあり、蜜がたまっている距という部位では、他に比べ変異の度合いが小さく、開花時期による違いもあまりみられなかった。

(図6) 個体の開花時期や個体内の花の位置による個々の花の形質。

この結果はどのように解釈できるだろう。

個々の花に性的機能の違いをもたらす進化的要因(究極要因)は、おそらく、それぞれの花が体験する交配環境の違いだろう。この植物の花は雄性先熟であり、集団の性比は、「雄より」から「雌より」へと変化する。

同性機能の間には競争があり、特に雄機能の雌しべを巡る競争は激しい。つまり、集団の性比が雄に偏っている時には雌でいることが有利であり、雌に偏っている時には雄でいるほうが子孫を残すのに有利である。したがって、集団の性比が「雄より」から「雌より」へと変化する中では、後半に咲くほど、雄機能をもつ花を咲かせるほうが理に叶った適応戦略となる。

花びらの大きさについてはどうだろうか。まず、花序内では前半に咲く花ほど大きい花びらを持っているが、これは単純に、基部に咲く花のほうがより多くの資源を受け取りやすいからと思われる。一方、花期の後半に咲き始める個体のほうが大きい花びらの花を持つのは、それが、相対的に雄として機能する個体であるためと思われる。花びらは大きいほうが多くの昆虫を誘い、花粉を受け取る(数度の訪花で十分)よりも送ること(多くの訪花が望ましい)に効果的に働くことが多いからである。そのため、集団の性比が雌に偏った時期に開花する個体は、大きな花びらに投資するメリットが大きい。

花びらの一部である距のサイズ変化が小さいのは、送粉者の形態と合うように進化してきた結果だと解釈すれば納得がいく。距の奥には蜜があり、マルハナバチは長い口吻を伸ばして、それを吸う。距が口吻よりも長ければ蜜が吸えないので、だんだんこの花を訪れなくなる。一方、距がハチの口吻よりも短ければ、マルハナバチの体が葯や柱頭に触れず送粉や受粉ができない。マルハナバチの口吻に合った距の長さが安定化選択によってもたらされているのである。

(註2) 花被片

植物を構成する器官の中で、萼と花びらを合わせたもの。花の保護や送粉者を花に誘う働きをする。

4.多様性を生み出す進化の素地

これまで、花の形質(特に形態)には、強い安定化選択がかかっていると言われ続けてきた。加えて、花の性質を決定する要素は、進化発生学や適応上の理由から、高度にまとまって安定しており、花を構成する各要素の比は一定に保たれているとされてきた。しかし、詳細な観察の結果、花の形質に関わる各要素(花の形態を決定する各パーツの大きさ、胚珠や葯の数、雄しべや雌しべの持続期間など)に、それぞれ異なる方向へ変化をもたらす要因があることがわかった。それらが組み合わさって、花ごとに各要素の値が異なることになっているのだろう。具体的には、「どの個体の花なのか」「花序内のどの位置に咲くのか」によって要素の値は異なるのである。この柔軟性が花の多様性を生み出す進化の素地であろう。

5.生態系を支える花とポリネーター

花は昔から人々を惹きつけ、その進化に関しても多くの研究が行われてきたが、近年も日々新たな知見が報告されつづけている。花は自らは動けず、繁殖するにも動物や風などに頼り、関わり合いの中で続いていく存在なので、花の進化を読み解くには、花だけでなく花と関わり合う様々な要因を調べることが今後より重要になっていくはずである。現在、私たちの研究室では、花形質の進化に加えて、送粉者の花資源を巡る競合、植物の送粉者を巡る競合、送粉者に感染した寄生虫が間接効果を通じて送粉にかかわる生きものに与える影響など多方面からの研究を進めている。様々な視点を組み合わせ、花の営みの全体像を捉えていくつもりである。

石井 博(いしい ひろし)

2001年東北大学大学院理学研究科にて博士過程修了。博士(理学)。北海道大学大学院ポスドク研究員、カルガリー大学(カナダ)海外特別研究員、東京大学COE研究員などを経て、2008年より富山大学理工学研究部(理学)准教授。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)