CROSS

種の維持と分化はどう決まる

1.地球の裏側で同じ花に出会う不思議

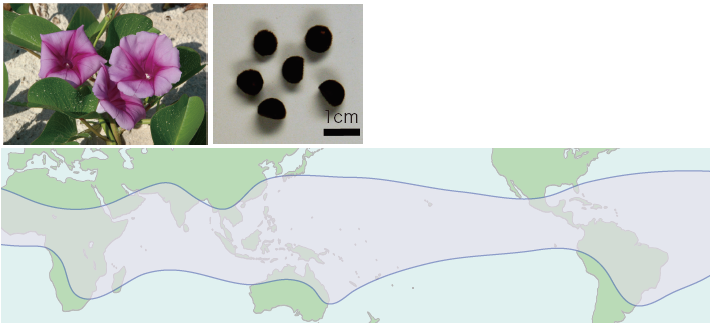

沖縄の白い砂浜で、アサガオのようなピンク色の花に気づかれた方もいるだろう。砂の上を長く這うこの蔓性の植物は、軍配のような形の葉を持つことから、グンバイヒルガオと呼ばれている。分布域は驚くほど広く、東南アジアの他、南太平洋の島々やアフリカ、さらには沖縄からはほぼ地球の裏側にあたる南米ブラジルのビーチにも分布している(図1)。動物と違い自分では移動できない植物がこれほど広く分布できたのはどうしてだろうか? その秘密は種子にある。グンバイヒルガオの種子は硬い種皮に覆われていて、中に大きな空間があるため水に浮くことができる。この種子が海流で運ばれることで、極めて広い分布域を獲得できたのだろう。我々の実験によると、グンバイヒルガオの種子は、発芽能力を保ったまま数年間水に浮いていられることがわかっている。

(図1) グンバイヒルガオの分布域

世界中の熱帯海岸域に分布し、種子は水に浮く。

陸上で固着生活を営む植物にとって、海は分布域の拡大を妨げる最大の障壁である。そのため、植物の種組成は、大陸ごとに異なっているのが普通だ。ところが、種子や果実などを海流に浮かべて散布する植物にとって、海は他の場所に移動するための回廊となる。このような植物は海流散布植物と呼ばれ、他の陸上植物に比べて広い分布域を持つものが多い。なかでも、グンバイヒルガオやオオハマボウを含むごく少数の植物は、1種、あるいは数種の近縁種が全世界の熱帯海岸域に広がっている。このような植物を、「汎熱帯海流散布植物」と呼ぶ。

2.長距離種子散布か他人のそら似か?

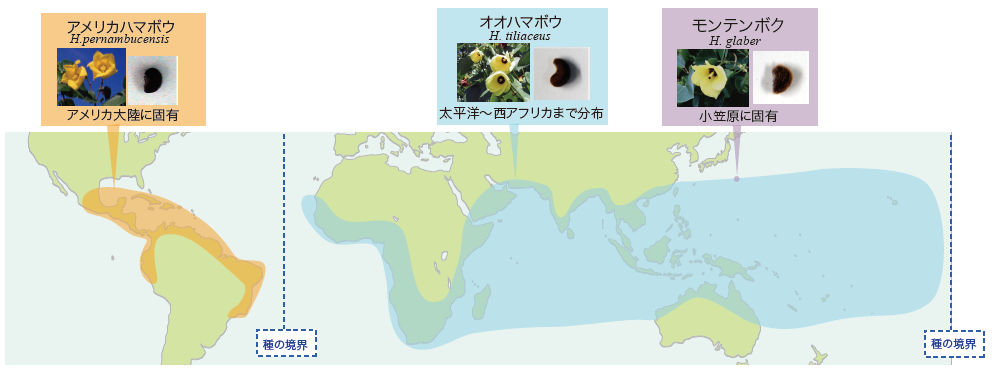

汎熱帯海流散布植物は、種子を海流によって長距離散布することで、広大な分布域を手に入れたと考えられている。しかし、分布域が広くなるほど、遠く離れた集団間で遺伝子流動(註1)を保つのは難しくなる。新たな場所に分布域を広げたとしても、その後の遺伝子流動を維持できなければ、集団は遺伝的に分化し、いずれは別種になってしまうだろう。オオハマボウが、その好例かもしれない。東太平洋と大西洋を2つの大きな境界として、異なる種が分布しており、また、海洋島や分布の周縁地域でも近縁種が分化しているように見える(図2)。一方、グンバイヒルガオは、1種が全世界の熱帯海岸域に広がっているように見えるのだが、近年、多くの植物で、外部形態では区別できないが遺伝的には異なる隠蔽種の存在が確認されている。沖縄とブラジルのグンバイヒルガオも、外部形態では同一種に見えるが、もしかすると他人の空似なのかもしれない。

(図2) オオハマボウとその近縁種の分布域

オオハマボウとアメリカハマボウは、東大平洋と大西洋を境界にして、熱帯域を大きく2分するように分布している。また、これらの分布域の中心地から離れたところにあたる、小笠原諸島にはモンテンボクが、南日本にはハマボウが、西インド諸島にはヤママフウが分布している。

そこで、汎熱帯海流散布植物が、本当に種子を海流に運ばせることで、これほど広い分布域での遺伝子流動を保っているのか、また、種子散布による遺伝子流動の低下が、種分化を招いたのかという問題を明らかにするために、我々の研究グループ(註2)は、集団間の遺伝子流動がどれくらい起きているのかを、分子マーカーを用いて調べた。

(註1) 遺伝子流動

種子などの散布体や個体の移動、配偶子の拡散によって、集団間で遺伝子が交換されること。

(註2)

汎熱帯海流散布植物の研究プロジェクトは、梶田、高山、立石をコアメンバーとして、科学研究費補助金や山田科学振興財団の援助を受けて進められてきた。

3.長距離種子散布の実態を探る

全世界の熱帯に広がっている汎熱帯海流散布植物を対象に、母方(種子)を通して遺伝する葉緑体DNAの配列を集団ごとに比較した。共通した配列が見られる集団間では、過去に種子の移動があったことになる。フィールドワークには10年あまりを要したが(註3)、集団ごとの遺伝的変異と、集団間の分化の程度が明らかになってきた。

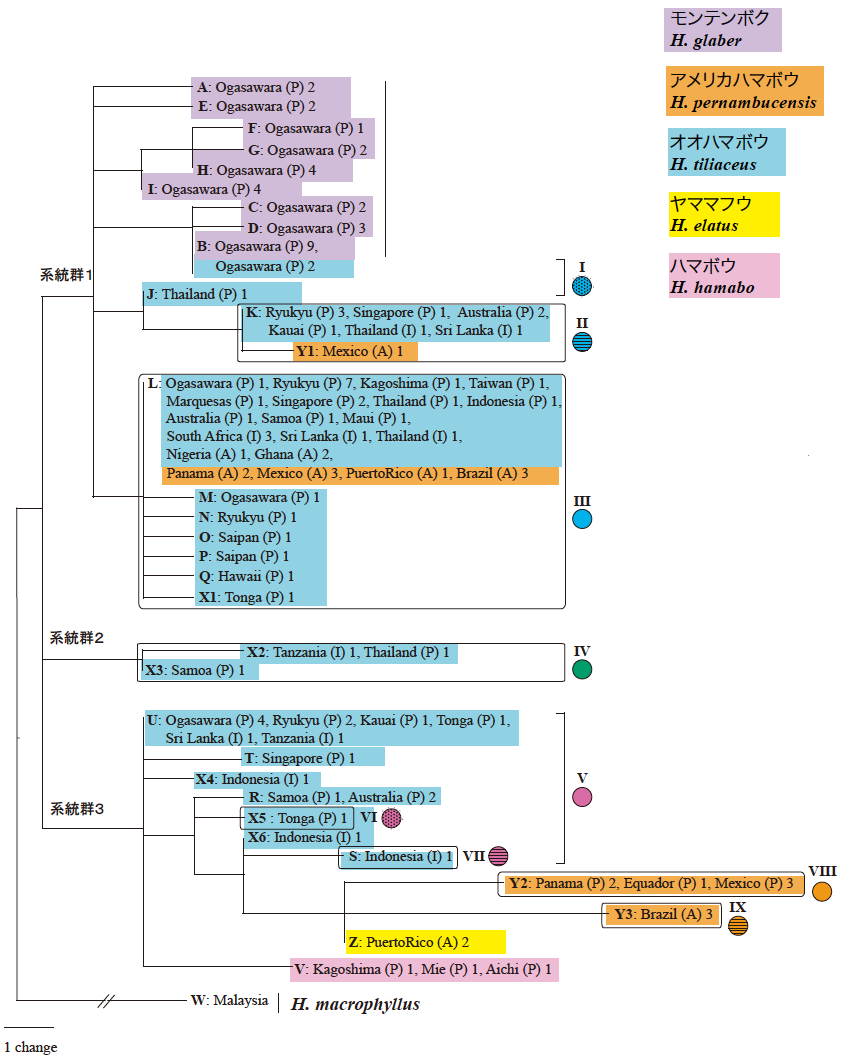

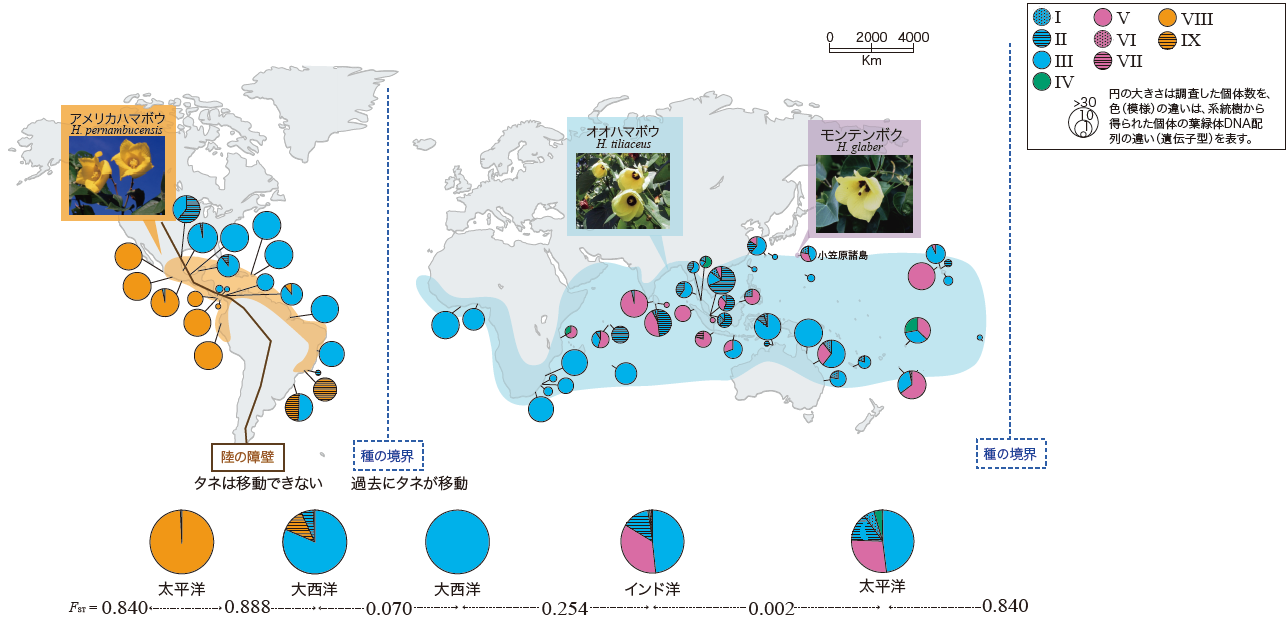

ここではオオハマボウと近縁種の例を紹介する。葉緑体DNAの配列を特徴となる遺伝的変異を用いて9つの遺伝子型に分け(図3)、各地の集団の遺伝的組成を分布図上に示したところ、インド洋から太平洋にかけての広い範囲で共通の遺伝子型が分布していた(図4)。この結果は、太平洋からインド洋の広い範囲で、種子散布による遺伝子流動が起きていると考えなければ説明がつかない。また、系統樹では、オオハマボウのいくつかの枝のまとまりの中に、アメリカハマボウやヤママフウなどの近縁種が入れ子状に含まれているように見える(図3)。これらの種はいずれもオオハマボウの分布域の周辺部に分布しており、オオハマボウを母種として分化したものと考えられる。恐らく、オオハマボウが過去に長距離種子散布によって分布を拡大し、その後、遺伝子流動が低下することで種分化が起きたのだろう。また、アメリカハマボウでは、南北アメリカ大陸の大西洋側と太平洋側で、明瞭な遺伝的分化が見られた。このことは、およそ300万年前に北米大陸と南米大陸をつなぐパナマ地峡が閉じて以来、新大陸の東西で種子の移動が妨げられているせいだと思われる。同様の遺伝的分化のパターンは、マングローブを構成するオオバヒルギ属の植物でも得られている。

(図3) 葉緑体DNAを用いた系統樹

オオハマボウの系統群の中に、アメリカハマボウやヤママフウが含まれる。

(図4) 葉緑体DNAによる遺伝子型の分布図

系統樹に示されたさまざまな遺伝子型をI~IXまでのグループにわけ、集団ごとの組成を円グラフで示して、地図上にプロットした。Fstという集団間の遺伝的分化の程度を表す数値が、太平洋とインド洋の間では低い値を示していることから、種子による遺伝子流動が起きていると考えられる。

大西洋では、オオハマボウとアメリカハマボウの間で遺伝的分化が低いことが示されたが、オオハマボウが過去にアメリカ大陸に渡ってアメリカハマボウと交雑した結果だと考えている。

(註3)

世界各地の海岸で、グンバイヒルガオ、オオハマボウ、ナガミハマナタマメ、オオバヒルギ属植物等を採集した。現地調査は、各国の研究者と研究機関の協力を得て実施した。

4.広がる戦略、留まる戦略

オオハマボウは海流による長距離種子散布で、分布域内の遺伝子流動を維持していることがわかった。また、分布域を広げすぎたことによる種子散布による遺伝子流動の低下が、別種への種分化を引き起こしたということも示唆することができた。一方、冒頭で紹介したグンバイヒルガオで同様の研究を行ったところ、葉緑体DNAの配列には変異がほとんど無く、同一の遺伝子型が分布域全体に広がっていた。グンバイヒルガオは海流を利用した長距離種子散布によって、地球を一周するほどの遺伝子流動を保っていると考えてよいようだ。オオハマボウとグンバイヒルガオの研究をとおして、高い散布能力の種子による「広がる戦略」で、世界中に分布を広げる種の存在が見えてきた。

一方、オオハマボウから分化した小笠原固有種のモンテンボクは、「留まる」戦略をとったと言えるだろう。オオハマボウは長距離種子散布によって海を渡り、小笠原諸島に辿り着いた。しかし、その後の内陸への進出や種子の浮遊能力の喪失を経て、モンテンボクという種が分化したのだろう。モンテンボクと同じく小笠原固有の固有種に、トキワイヌビワ、オオトキワイヌビワ、オオヤマイチジクというイチジク属植物がある。生命誌研究館の楠見研究員によると、母種であるイヌビワの種子が過去に鳥などによって小笠原諸島に運びこまれ、その種の染色体の倍数化や雑種形成を経て、島内で3つの種に分化したということだ。モンテンボクの場合も、イチジク属植物の場合も、袋小路とも言えるである海洋島に留まる道をとったことが、固有種を生み出したのだと考えられる。

グンバイヒルガオやオオハマボウのように、長距離種子散布によって非常に広い分布域を持っている種と、モンテンボクや小笠原のイチジク属植物のように非常に狭い海洋島にしか分布しない種は、全く無関係のようにも見える。しかし、小笠原諸島の固有種は、いずれも長距離種子散布によって小笠原諸島にたどり着いた植物から分化したものだった。海を渡る植物を通して、種の維持と分化という生物の存続にとって重要な現象を知るきっかけがつかめたと考えている。

イチジクコバチはイチジクの唯一の送粉者。DNA配列による系統解析から、小笠原のコバチはイチジクとは別々に島へやってきたと考えられる。小笠原固有のイチジク属植物の誕生には、イチジクとコバチとの出会いが必要で、両者の共生のしくみを知る必要がある。(楠見淳子)

梶田 忠(かじた・ただし)

1994年東北大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。同研究室の高山浩司博士や琉球大学の立石庸一博士と共に、グンバイヒルガオやオオハマボウなどさまざまな汎熱帯海流散布植物の種分化を探っている。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)