RESEARCH

環境と会話して変化するやわらかなゲノム

味覚・嗅覚は、外界を感じとる基本的な能力であり、生きものの生息環境と強く結びついて変化してきた。

1.環境を味わう、環境を嗅ぐ

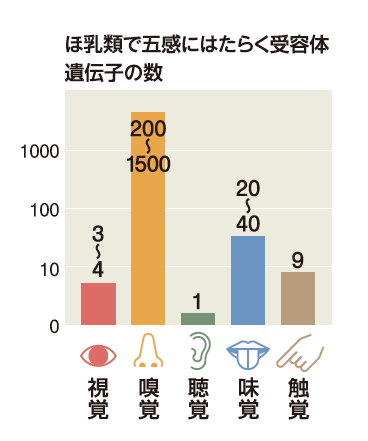

古代ギリシャの時代から「自然(世界)を把握する能力あるいは要素」として五感は、目(視覚)、耳(聴覚)、鼻(嗅覚)、口(味覚)、皮膚(触覚)に分類されてきた。近年の分子生物学・ゲノム科学の発展により、これら五感の基盤となる受容体遺伝子がゲノム中に存在し、五つの能力とそれぞれの遺伝子が対応していることが明らかになってきた (図1)。私たち人間の場合、日常生活で最も関心が高いのは視覚だが、ほ乳類のゲノムには外界の光を感知する光受容体遺伝子はせいぜい数種類しかない。一方、味覚の中でも苦味を感じとる苦味受容体遺伝子は数十個あり、嗅覚では数百から千数百個もの受容体遺伝子を揃えている。これはゲノムが抱える全遺伝子の数パーセントにもなる莫大な数である。ゲノムが遺伝子を維持するには大変なコストがかかることを考えれば、この数字は、味覚、嗅覚がいかに重要な感覚であるかを物語っている。

(図1) ほ乳類で五感にはたらく受容体遺伝子の数

さまざまな受容体を感覚細胞の外側に突き出し、そこに合致する特定の化学物質を環境から受け取る味覚と嗅覚は、多様な化学物質のうち何を感知すべきかを能動的に選択する感覚として、外界と生体を結ぶ強い絆と言ってよい。そこには、環境から何を感じているかという生きものの個性が色濃く反映していると考えられる。

私たちは、現存生物のゲノムに含まれる受容体遺伝子のレパートリーを詳細に比較することで、それぞれの生きものが味覚、嗅覚を通して環境からどのような情報を受容し、取捨選択してきたかという進化の過程を浮き彫りにできると考えた。38億年前に原始の生命体が誕生して以来、環境と関わりながら、種や個体としての個別性・特殊性を生み出し続けているやわらかなゲノムの奥深さの一端を五感の受容体遺伝子の進化を通して感じていただければと思う。本稿では、とくにほ乳類における嗅覚受容体遺伝子の進化を見ていく。

2.退化による進化

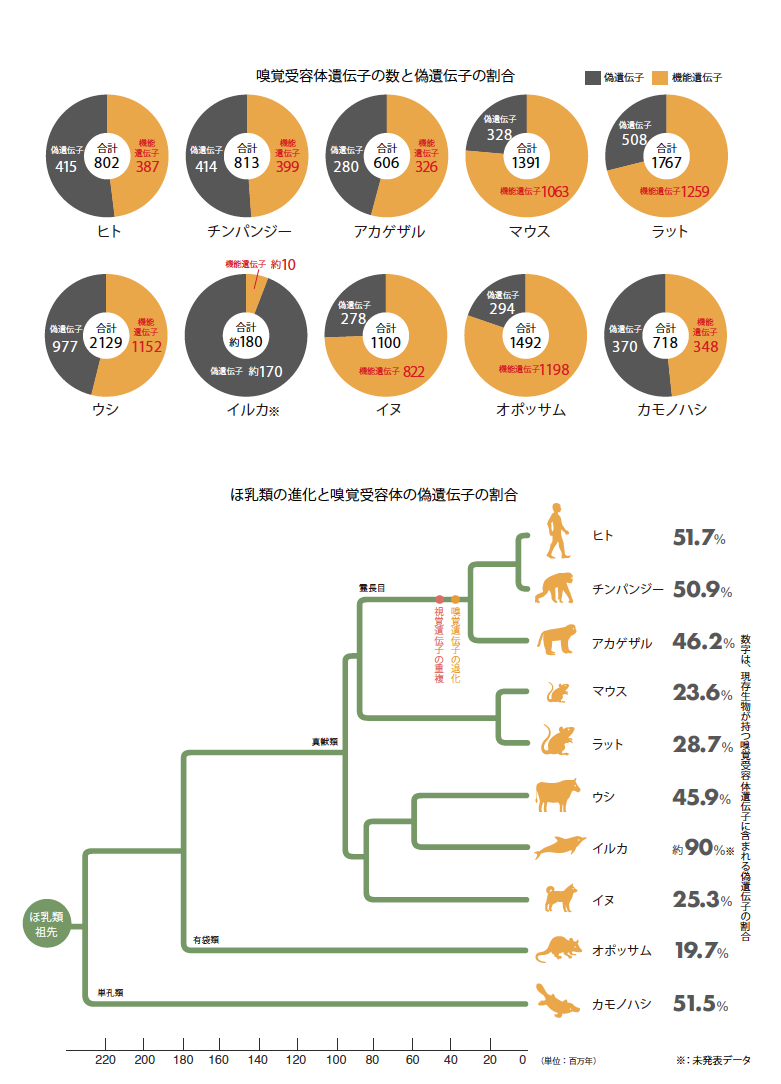

これまでに明らかになっているほ乳類の嗅覚受容体遺伝子の数を示す(図2)。一見して明らかなことは、ヒト、チンパンジー、アカゲザルといった霊長類では、遺伝子数が少ない一方、機能遺伝子の名残である偽遺伝子の割合は高いことだ。ほ乳類の祖先段階における嗅覚受容体遺伝子の数は、現在のヒトなどの霊長類よりはるかに多かったという推定があるので、霊長類で急速に遺伝子が退化したと考えられる。なぜそこで退化が起きたのだろう? この疑問を解くカギは視覚の進化にある。

(図2) ほ乳類の嗅覚受容体遺伝子の数と系統関係

霊長類は進化の過程で偶然に起きた光受容体遺伝子の遺伝子重複によって、他のほ乳類には見られない三色色覚を獲得した。夜行性から昼行性に移行した霊長類の祖先にとっては、太陽光の下で鮮やかな色の果実を見分ける能力が有利だったに違いない。視覚への依存が強まると共に、ゲノムはそれまで頼りにしてきた嗅覚の維持にコストをかけることを放棄してしまったのである。「やらなくてもいいこと、誰かが代わってくれることは、やらない!」というやりくり上手が生きものの基本なのだ。こうして霊長類では、主要な情報取得を嗅覚から視覚へと移行させたことにより、急速に嗅覚受容体遺伝子が退化してしまったと思われる。

ここでもう一度、図2を見ると、嗅覚受容体遺伝子が退化しているのは霊長類ばかりではない事に気づく。系統的には同じほ乳類の仲間でも最も起源の古い単孔類に属するカモノハシだ。カモノハシの遺伝子数は他のほ乳類に比べて少なく、偽遺伝子の割合が50%を超える。カモノハシでの嗅覚に取って代わる新たな情報取得策は何なのだろう。実は、生活の場をほぼ完全に水中に求めたカモノハシは揮発性の物質が頼りの嗅覚システムを捨て、その嘴に獲物の微弱な生体電流を感じ取る環境センサーを獲得したのである。

霊長類と単孔類という異なる系統で、それぞれが環境に相応しい情報取得をするようになったことで嗅覚受容体遺伝子が独立に退化したことが明らかになってきた。カモノハシと同じようにその生活環境を水中に求めたイルカやクジラ類で、最近おなじような「退化による進化」を見つけた。味覚受容体のうちの苦味・甘味・うま味受容体遺伝子が完全に退化しており、イルカでは嗅覚受容体遺伝子が10個程度しか見つからず、偽遺伝子の割合が90%を超えるのである。クジラ類の遺伝子退化は、彼らがエコロケーションを獲得したことと密接な関係があるのではないかと考えている。これを検証するために、クジラ類の仲間でエコロケーションをしない種類のクジラや、独立にエコロケーションシステムを獲得したコウモリなどの嗅覚受容体遺伝子を調べて、比較解析を進めているところである。

3.ヒトをヒトらしくするものは

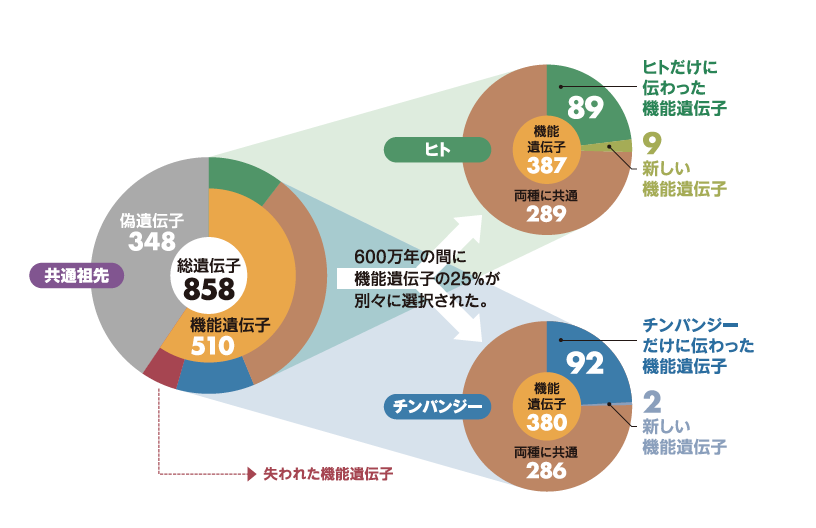

もう一度、霊長類に戻ろう。環境と密接に関わり合って進化してきた味覚、嗅覚の遺伝子は、ヒトの進化を考える上でも興味深い示唆を与えてくれる。ヒトと600万年ほど前に袂を分けた進化の隣人チンパンジーとは、ゲノム全体で1.2%しか違わない。ところが嗅覚受容体遺伝子を詳細に比較すると、機能遺伝子の総数は、380から387とほぼ同じだが、その25%がそれぞれの種に固有の遺伝子だということがわかったのである(図3)。外界の匂い物質を受容し検出する役割を担う受容体が、ヒト、チンパンジーのそれぞれで、およそ90種類も異なっているのだとすれば、そこに、ヒトをヒトらしく、チンパンジーをチンパンジーらしくしている特徴があると考えてもよいだろう。これを明らかにするために、電気生理学的な手法を用いてそれぞれの受容体に合致する匂い物質を同定し、実験室でチンパンジーの行動データを集める準備を始めたところである。実際にこの方法で、味覚のうち苦味受容体については、ヒトとチンパンジーの種差、さらには種内における個体差を明らかにしつつある。

(図3) ヒトとチンパンジーの系統で起きた嗅覚受容体遺伝子の再編成

ヒトとチンパンジーの共通祖先は、現存種より多くの嗅覚受容体の機能遺伝子を持ち偽遺伝子の割合も少なかったと推定できた。現在見られる両種の機能遺伝子数はほぼ同じだが、共通祖先から伝わった遺伝子、失った遺伝子は大きく異なっている。

こうして試験管内や細胞での実験、さらには実験での個体の行動観察を行ない、それに基づく知見を蓄積した上で、将来は、それに野生のチンパンジーでの生態的知見を重ね合わせて行きたいと考えている。ここからヒトがいかにしてヒトになり、チンパンジーがいかにしてチンパンジーになったのかの一端を明らかにしたいと思っている。

4.ゲノムのはたらきの可塑性をみる

ここまでのところでは、ほ乳類の進化を辿りながら嗅覚受容体遺伝子を退化させて、生息環境に適応して行くゲノムの柔軟さを見てきた。ここで現在私が進めているもう一つの取り組みについて触れたい。ショウジョウバエの遺伝子転写産物の総体を解析し、その遺伝子発現パターンの可塑性を捉える試みについてである。全く毛色の違う話と戸惑われるかもしれないが、「遺伝子発現の可塑性」は、個体、細胞の中ではたらくゲノムの柔軟さを捉える具体的な切り口であり、将来、ほ乳類や霊長類への展開も含めて模索しているところである。

ショウジョウバエは古くから遺伝学・発生学の優れたモデル生物であるため多くの知見も蓄積しており、また遺伝的な操作も行動実験も容易に行えるなど、霊長類とは比べようもない実験上の利点が種々ある。当然、ショウジョウバエにも多様な種が存在するので、個性豊かなハエの世界を知ることはヒトの個性を知ることにつながるはずである。

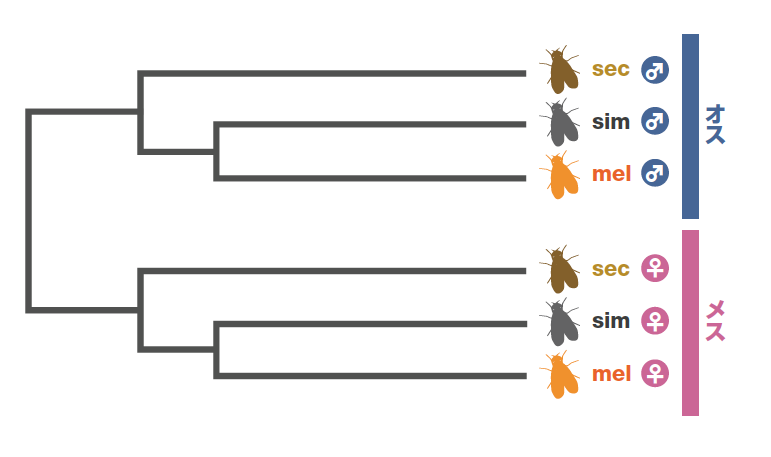

ショウジョウバエで、霊長類のヒト、チンパンジー、アカゲザルに相当する類縁性を持っているのが、モデル生物の代表種であるキイロショウジョウバエ(Drosophila melanogaster )とその近縁種であるオナジショウジョウバエ(Drosophila simulans )とセイシェルショウジョウバエ(Drosophila sechellia )である。マイクロアレイ法(註1)を用いて、3種のショウジョウバエの遺伝子発現の可塑性を網羅的に調べた。その結果、遺伝子の約半数に上る6,550個の遺伝子発現パターンがオスであるかメスであるかによって偏りを示した。さっそくこの発現パターンの違いを系統樹解析したところ、同種であるか異種であるかよりも、むしろ異性間での方が顕著な違いが見られるという結果を得た(図4)。同種の場合、YとXの性染色体を除けば、同じゲノムであるはずのオスとメスとで発現が変わるというのは興味深い。ゲノムのはたらき方がどれほど柔軟に変わりうるかを示す好例であると言ってよい。

(図4) 遺伝子発現系統樹

ショウジョウバエ3種で遺伝子発現の変化を数値化し、発現パターンの近縁関係を系統樹として表した。近縁種においては、同性異種のほうが同種異性より発現パターンが似ている。mel:キイロショウジョウバエ、sim:オナジショウジョウバエ、sec:セイシェルショウジョウバエ

ここで見たショウジョウバエの性差による遺伝子発現パターンの違いには、おそらく性特異的に遺伝子の発現を制御するしくみが関与しているはずである。ショウジョウバエもヒトも含め、これまでにゲノムが解読された多細胞生物ゲノムに見られる共通点として、タンパク質となる遺伝子の配列はごくわずかな割合に過ぎず、直接タンパク質にはならないが、遺伝子の発現に際してその転写を調節する配列や、単純なくり返し配列、ノンコーディングRNAなどの小さな断片となる配列がその大半を占めるということがある。そして、これら多くの遺伝子でない配列が、細胞の中で遺伝子がいつ、どれだけはたらくかという調節に深く関わっていることが明らかになりつつある。ここで見られた現象もその一つだろう。とはいえ、これらの配列がどのように遺伝子発現の可塑性に関与しているかを明らかにするのはこれからである。そこには、遺伝子自体の長さや転写開始の目印となる小さな配列(プロモータ領域)の有無も関係しそうであることが見えてきている。環境の変動に対して素早い反応が要求される熱ショックタンパク質などの遺伝子は、素早く転写できるように遺伝子が短い傾向にあることなども少しずつわかってきている。環境と密接に関わる遺伝子はその発現においても可塑性が高いようだ。

(註1) マイクロアレイ法

細胞内の遺伝子発現量を網羅的に調べる方法。ゲノム情報を利用し、遺伝子発現量の差から各遺伝子がどのような生命現象に関わるかを探ることができる。支持体に固定した数千から数万の既知の遺伝子断片をプローブ(探り針)として、そこに調べたい細胞に発現した遺伝子、つまりRNA(または逆転写によるDNA)を相補的に結合させることで検出する。

5.やわらかなゲノム

これまで、ほ乳類の進化における感覚受容体遺伝子の変遷を辿りながら、生きものそれぞれの暮らし方や環境に応じて、必要な遺伝子を整理整頓・再編成するゲノムの柔軟さを見てきた。またゲノムが同じ種であっても、オス、メスの違いを通して、個体ごとに遺伝子を巧みに使い分けるゲノムの可塑性も見てきた。

進化の時間で捉えると、ゲノムは、生態的環境との関わりの中で種・個体を支えるものであり、個体の時間で捉えると、周囲の細胞集団という環境との関わりの中で、遺伝子発現を調節して個体・細胞を支えている。環境と会話しながら自らを変容させて調和していく「やわらかなゲノム」は、生きものにとってまわりの環境がいかに大切であるかを、また生きものが他の生きものたちとの関わりの中でしか生きていけない不可逆な存在であるという本質を教えてくれる。生命の誕生からさまざまなレベルでの関わりの中で綿々と続いてきたゲノムを読み解き、生きものがいかに多様性を獲得したかを探ることがゲノム科学の醍醐味である。知れば知る程そのダイナミズムに魅了される毎日である。

郷 康広(ごう やすひろ)

2003年京都大学霊長類研究所にて博士課程修了。理学博士。総合研究大学院大学博士研究員、日本学術振興会特別研究員・海外特別研究員、ハーバード大学博士研究員を経て、2008年より京都大学大学院理学研究科助教。現在、京都大学霊長類研究所にて嗅覚受容体遺伝子の比較ゲノム解析について新村芳人博士(東京医科歯科大学)と松井淳博士(京都大学)と共同研究中。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)