TALK

[音で探る関わり]

音は身体全体で感じている

1.音を観る

中村

生命誌では、毎年テーマを動詞で決めています。名詞で「生命」と言うと、はい素晴らしいですねで終ってしまうでしょう。名詞は思考を刺激しない。動詞で「生きる」と言うほうが、考えが膨らみます。

大橋

動詞には強制力がありますね。

中村

ですから生命誌のテーマは、動詞で考えようと決めて、最初の年は、私たちにとって一番大切なものを表わす大和ことば「愛づる」に、次は、生命誌の「誌」に込めた歴史物語をひも解く意味で「語る」、昨年は「観る」としたのです。これも生命観と言うと急に難しくなってしまうので、「観る」と言うことで、なるべく柔軟に広く考えていこうとしました。

ですから生命誌のテーマは、動詞で考えようと決めて、最初の年は、私たちにとって一番大切なものを表わす大和ことば「愛づる」に、次は、生命誌の「誌」に込めた歴史物語をひも解く意味で「語る」、昨年は「観る」としたのです。これも生命観と言うと急に難しくなってしまうので、「観る」と言うことで、なるべく柔軟に広く考えていこうとしました。

人間は、視覚に大きく依存する生きものです。生命科学の仕事も、まずは細胞や個体発生などの生命現象を見ることに始まり、日常の視覚では見えない小さな分子も、それを反応させて出てくるデータを図表や画像にして現象を見てきました。最近は技術が進み、分子や原子まで見ています。実際に物を見ることで実感を持てるようになってきました。

このように、見えないものまで見ようと追い求める私たちの原点を捉え直すことが一つ。もう一つは、じっくり見る時間をもつことが難しい現代社会の忙しい日常の中で、改めて目の前のものごとを、時間をかけてよく見つめようと呼び掛ける思いも込めています。そこで、さまざまな分野の方々と語り合い、とても面白いお話が伺えました。

今年は「関わる」をテーマにしました。「観る」から「関わる」へ移る際に、私たちのもう一つの感覚である「聴く」を考えておきたいと思い、大橋先生にお願いしたのです。研究者の中でも、聴覚を基本にして考えている方って意外に少ないでしょう。

大橋

今、聴覚研究はどちらかといえば低調な領域かもしれませんね。

中村

視覚の場合、見たくなければ目をつぶればよい。ところが、音はどうしても入ってきます。赤ちゃんは、お腹の中にいる時から音を聴いていますし、発生学的にも聴覚が早く生じます。そういう点で基本的感覚と言えますでしょう。

大橋

音という「環境」は、我々にとって、受け入れざるを得えないものです。

中村

よほどいやな時には耳を塞ぐけれど、例えば、電車に乗って本を読んでいても、周りの音は何となく聴こえていますね。それは、やはり視覚とは違う。聴覚と視覚は、異なる特徴をもちながらも補い合っている。この二つの関わりを考えることが大事だと思うのです。

私は、音が時間現象であるところにも興味を持っています。「生きている」とは時間を紡ぐことですから、聴覚は、生命現象と時間がどう関わるかを探る上で、とても面白い切り口ですね。

大橋

さすが中村さんらしい質問ですね。では聴覚と視覚。この二つは感覚としてだいぶ違うぞというお話から参りましょう。中村さんだから、分子レベルから話を始めたほうがいいでしょう。

中村

分子から日常までお願いします。

大橋

まず、単細胞の生きものが持つ基本的な感覚である化学物質受容つまり分子認識は、接触によって働くもので、遠くの状況を感知するには向きません。では、生きものが遠くの様子を感じるための感覚は、どのように生まれたか。生命が進化の中で誕生した環境を考えれば、それが水を媒介とする振動センサーであっても不思議はありません。我が身が接する範囲にない出来事を知るメカニズムは、振動の感知から始まった。とくに動物は、植物と違って、遠隔を感知する必要度が高い。

中村

植物は動けないから、別のタイプの対応をしてますね。

大橋

動物の祖先は、我が身を守り、食べ物を得るために、遠隔情報を感知するメカニズムを獲得して、進化的に磨きをかけてきた。その一つが、昨年の生命誌のテーマ「観る」で、光は電磁波の振動です。もう一つが、今日のテーマに関わる「聴く」。音は空気の振動です。同じ振動でも、電磁波と空気とでは物理的性質がまったく違う。光は直進し、物体があればそこで遮られる。音は障害物があっても回り込む。音の世界を光で喩えるなら、すべてが透明な世界なんです。

中村

確かにそういう意味でも音からは逃げにくい。

大橋

音と光を環境として見るともっと違う。地球上には、昼と夜とがあって、光環境がダイナミックに変化します。光を伝えるフォトン※註1の量が時刻によって全然違う。生きものが、これほど変動の大きな媒体に依存して、環境の全体像を安定して認識することはかなり困難でしょう。ところが音、つまり空気振動は、非常に安定した、実に信頼性の高い伝達回路なのです。

中村

空気のあるところならばですね。

大橋

あるいは水の中も。そして生きものは、空気か水か、そのどちらかの中にいる。生きものは、自らの周囲に満ち溢れる水や空気を介して伝わる音と光という振動を、それぞれ特徴ある情報伝達の媒体として用いて、しかも二つを連関させることで、直接的に自分が触れていない遠隔の状況までもうまく認識できるのです。これはまさに「関わる」という状況です。そして音と光は我々の脳の中で関係づけられ、一つにまとめられているわけです。

(註1) フォトン

【photon】

光子。素粒子の一つ。光すなわち電磁波は、場の量子論では光子の集合として扱われる。

2.音環境と関わる進化

大橋

次に、この光と音が我々の感覚でどのように感知され、認識されているかを見てみましょう。

次に、この光と音が我々の感覚でどのように感知され、認識されているかを見てみましょう。

光は、視覚的空間での距離や位置や角度について、高精度の情報を与えてくれます。視覚は、そのようにして得られた情報を、さらに煮詰めていく意識的な作業に適合したメカニズムです。そのための感覚器(目)はある方向に限定されて取り付けられており、かつ入力を遮断するまぶたというしくみも備えている。見たくなければ、目をそらすことも、閉じることも簡単にできる。反対に、どこかに注目することもできる。視覚は、非常に主体的な、環境よりも自我が優位に立つ感覚です。 それに対して音は、常に四方八方から私たちに届いているので、聴覚は、その情報から忠実な写像を得て、常に音空間の全体像を脳内に生成し続けている。多少大雑把ではあるけれど、時間を含む遠近感や方位を把握するのに優れたメカニズムです。

中村

聴覚は状況を全体的に捉えているというご指摘、その通りですね。

大橋

しかも聴覚は、常に感じ続けることができるつくりになっている。私たちは眠っている時、なぜ音で目覚めるか。音の感覚が、24時間全方位体制で環境の全体像を監視しているからです。聴覚の場合、自分の意志で入力を遮断できたり、何かの拍子でスイッチが切れては困るのです。そこは視覚とまったく違う。

中村

危険を察知するにも、必要不可欠ですからね。

大橋

心臓と一緒で、音知覚が自分の気分次第でどうにかなったら大変だと思います。本人が嫌だと思う音も、耳に栓をしない限り入ってくるようでないと困る。

さらに人間の聴覚に絞ってその構造を見ると、かなり複雑なつくりになっています。耳から脳の高次構造に至る間にあるリレーの数が、視覚の構造に比べて断然多い。しかも聴覚では、リレーする度にいろいろフィルターをかけて情報を精緻に分析している。視覚のほうがずっとメカニズムは単純です。

中村

視覚は、入ってきた刺激が、そのまま奥までいって像を作りますからね。

大橋

聴覚では、まず鼓膜から受け取った振動を、中耳の耳小骨が力学的に圧縮し振動を増幅させて内耳に伝える。内耳の蝸牛の基底膜に並んだ有毛細胞は、振動による感覚毛の動きを神経インパルスに変換し、それが感覚ニューロンを通じて脳幹へ入り、さらに中脳、視床へと信号が伝わっていく。こうした段階を経るにつれて、振動の高さ強さなどの特性に応じて情報がきれいに分けられていくのです。

さらに音の情報は視床の内側膝状体から、大脳側頭葉の一次聴覚野、聴覚連合野という高次構造に伝わりますが、注目すべきは、この膝状体までの過程で、楽譜に書けるような離散的な音の認知ができ上がることです。これにより一次聴覚野や聴覚連合野は、複雑な音変化の検出に専念できるわけです。

中村

私たちは、周囲を捉える感覚のうち、視覚がいちばん積極的に情報を選別しているように思っているけれど、聴覚の音認識は、自分の意識が届かないところで、視覚以上の選択がなされているということ、初めて気がつきました。

大橋

本来、環境音には、大変な量の情報が含まれている。右と左にたった一枚ずつある鼓膜という振動板に入ってくる単純な空気振動から、生存のために必要な、我が身を取り囲む小さな宇宙の全体像を、常に構成し続けます。

中村

とっても複雑なしくみをもたなければ、それを賄えない。

大橋

そこを進化的に捉えると面白いのです。生態系の複雑さの度合いと、そのニッチ※註2に適応した動物の聴覚系の複雑化は、かなり密接に結びついている可能性がある。

中村

具体例を一つあげて下さいますか。

具体例を一つあげて下さいますか。

大橋

例えば霊長類はどこにいますか。

中村

森で暮らしています。

大橋

その生態系に進化的適応を遂げていますね。その環境で生きるに相応しいゲノムを持っているわけです。森の音環境は極めて複雑で、常に複雑な空気振動に満ち満ちている。それらを積極的に捉えて解読し、そこから環境を把握しようとする方向で進化を遂げていったとすれば、聴覚のメカニズムは必然的に複雑になりますね。実は、霊長類における大脳の爆発的な進化を導いたのは、その複雑な音環境だとの説もあるのです。これは誰が言ったか原典は見つからないのですが。

中村

確かに森は見通しがききませんから聴覚が大事ですね。すると、同じ哺乳類の聴覚の内部処理を、海の中のイルカと森の中の霊長類とで比較したくなりますが。

大橋

聴覚の構造や機能についての研究は沢山あって、イルカと陸上動物の比較などもあるようですね。

中村

それが環境とどう関わるかという切り口の比較はありませんか。

大橋

環境との関わりとなるとあまりないようです。我々が少し発言し始めたくらいで。

中村

面白い結果が出るのを期待しています。

大橋

「音環境に関わる進化」という見方をしていくと、森の中で我々霊長類がどのように独自の「生きる様式」をつくり出してきたかという理解が、より具体的に深められるかもしれません。

(註2) ニッチ(生態的地位)

【ecological niche】

種ないし個体群の、自然における位置を示す生態学的概念。ダーウィンが自然の経済における位置と呼んだものを具体化したもの。生息場所や生物的環境、捕食被食関係において生物の占めうる場所や役割のこと。

3.デカルト的射程の限界を暴く

中村

現代人は、文明の中で暮らし、音も自分たちで作ったもので出している。実は機械を扱う場合、ちょっと音がおかしいということで異変を察知し事故を防ぐことが大事なのですが、最近はそういう感覚が鈍っていると言われます。すべて計測。

森の中で生きていくには、食べ物をとり危険を知るために、そこにいるものたちが出す音、つまり鳥が鳴く、獣が吠える、ヘビがシュシュッと動くなどの音を聴き分け、その意味することを知っていたわけでしょう。計測器などついていませんから。

大橋

陸上には、砂漠、サバンナ、森林という多様な生態系が見られますが、我々が、さまざまな生態系の音環境を構成する周波数帯域や音構造の複雑さの度合いを実測したところ、熱帯雨林の環境音が飛び抜けて複雑であることがわかったんですよ。

熱帯雨林では、音を出す動物の種類と数はべらぼうに多い。音を捉える感覚の精度を上げ、さらにその情報を処理する脳のメモリーやデータベースを高度にして、正確に聴き分けることができるようになれば、それができない種よりも、熱帯雨林の中ではずっと生存上有利です。

中村

おっしゃる通りですね。このデータは明快ですね (図1)。

(図1) さまざまな音環境のスペクトル

(大橋 力『音と文明』,岩波書店,2003より)

大橋

そこに生きている生命の絶対数が少ない砂漠は、音環境も貧弱なはずです。そしてその砂漠に近い音環境が、実は、高級マンションの一室や遮音性の高いビルの中の執務室で見られるんですよ。

そこに生きている生命の絶対数が少ない砂漠は、音環境も貧弱なはずです。そしてその砂漠に近い音環境が、実は、高級マンションの一室や遮音性の高いビルの中の執務室で見られるんですよ。

我々の祖先は、豊かな生態系の中で、音に対する感受性を磨き上げてきたのに、いまや我々は、自らの豊かな感受性が働く余地のない貧しい音環境をせっせとこしらえている。

中村

その最たるものが高級マンションですか。同じ都市でも下町や繁華街にはそれぞれ独自の音環境がありますよね。

大橋

盛り場では、光のサインも複雑ですが、情緒、情動への働きかけには、むしろ音が直結していて、しかも気づかぬ間に私たちは大きな影響を受けてしまう。

中村

だから砂漠のような閉じた空間で執務している人は、夕方になるとそっちへ行きたくなる。

大橋

赤提灯に行く人々は、音環境の面からもある程度救済されているかもしれない(笑)。しかし、人間の脳はそれほど騙されやすくはないので、赤提灯では限界がありますね。

環境と関わる “心”の状態には、意識型(一次元逐次処理)と全方位型(複合次元連続処理)という大きく二つのモードがあると思うのですが、それは主体が、見えるものと聴こえるもの、そのどちらに軸足を置いて環境と関わるかによって生じる違いでもあります。視覚が優位にある状態では、一次元逐次処理の傾向が強くあらわれると同時に、意識が前面に出てきます。それに対して、ある種の音を聴く状態、本来のふるさとである熱帯雨林の音環境に包まれたような状態では、我々の“心”は、全方位型のモードが主流になっており、意識も前面に出てこない。脳の働きとしては、いわゆる非言語側に軸足が移っているのです。

中村

現代社会では、そういう状態になるのが難しいですね。音楽を聴くのでも、誰の曲を誰が演奏するかとか、主題はどうで展開はどうだとかそういう情報に無関心ではいられない。ポャーッとしながら複雑さに反応するのは・・・。

大橋

以前、対談なさった川田順造※註3さんのお話に出てきた無文字社会だと、それができる。離散的な記号媒体による記録物に依存しないから、覇権主義的でない、棲み分け共生型で、意識が前面に出ない社会が自然にできてくるのです。このような社会は、デカルト的自我を基盤とする近代社会に対峙するものでしょう。

中村

覇権主義や競争をあおる最近の傾向の背景に、音環境の貧しさがあるのかもしれない。

大橋

近代以降の社会基盤として、視覚型、意識型の一次元逐次処理が優先され、それと対峙する聴覚型、全方位型の脳活動がきちんと扱われてこなかったという歴史がありますからね。

中村

そろそろそこに限界を感じる人も増えていませんか。

大橋

明らかにそうです。しかし、ここで難しいのが、限界を感じたことを表明する手続きもデカルト的でなくては現代社会では受け入れられないこと。そこにパラドクスがあるのです。

中村

私も生命誌という活動をしていく上で、そこが悩みのタネです。何とかそこを脱却しないと答えが出ない。ゲノムという切り口を一つの方法にしていますが。

大橋

まったく同感です。我々の場合、切り口としてハイパーソニック・エフェクトを見つけたんです。人間が、可聴域(20kHz)を超える高周波を含む音に対してどのような生理的・心理的・行動的反応を示すかを定量的・客観的に実証し、それを大きく欠落させている現代社会の音環境が私たちのすこやかな生存にどれほど大きな影響を与えているかを実証する。これぞまさにデカルト的手続きによって、デカルト的射程の限界を暴く、格好のネタだと思っているんです。 人類の知識構造の歴史を辿ると、まず誰にも同じように読み取れる文字が生まれ、さらに近代への転換点で、デカルト※註4に始まり脈々と今日まで受け継がれる「明晰判明」という価値観が登場しますね。

中村

客観性ですね。現代の学問はこれなしには語れない。確かにこれがあったからこそ、誰もが共有できる知識が積み重ねられてきたのですが、とくに生きものの研究をしていると私という生きものが感じることの大切さにも注目したくなるのです。

大橋

この価値観は、意識が生み出し、二重分節性※註5をもつ言葉によって支えられ、外在化された文字体系を基盤とする。お互いの約束事が同じであることを前提とする。デカルト的自我それ自体が客観性を本質とするわけ。

自我と表裏の関係にあるのが、誰がどこで測っても同じ長さ、同じ重さになる外在としての「延長」の概念です。デカルト的明晰判明さを基盤とし、ライプニッツ※註6やニュートン※註7の仕事によって客観性に基づく自然科学が確立し、明日起こるであろう現実の予測さえもできるようになった。

ここで見落としてならないのは、デカルト的明晰判明さが、弱者の味方であることです。正しい事実をきっちり記述してあるならば、暴力によらずして万人を納得させ、権力を遮ることだってできる。これは決定的です。

中村

私も、自然科学の方法論の有効性は認めており、でもその限界も感じ、それを踏まえた上でそこを超えるにはどうしたらよいかを考えてきたのですが、弱者の味方という見方、面白いですね。力とお金がなくてもよい。科学者ってまさにそれです。

大橋

人類史的にも、人間はもはやこれを手放せない。自然科学が開拓したこの手続きは、最も安全な方法です。絶大なパワーを誇るのみならず安全性がある。

中村

そして、誰にも平等であると、基本では科学を評価しますが、現代の科学技術文明は、お金や力が科学と一体化しているので、安全や平等が歪められていますね。

大橋

さらに問題なのは、客観的に扱えない現象は全部切り捨てられてきたことです。

さらに問題なのは、客観的に扱えない現象は全部切り捨てられてきたことです。

デカルトの時代には、まだ全方位型の脳機能が充満した社会だったでしょうから、そこに登場した明晰判明さには、大変な有効性があったことでしょう。しかし、明晰判明さを基盤とする社会がここまで徹底すると、知性においても感性においても、衰弱してしまった全方位型の脳機能を復活させることの有効性が期待される。

中村

本当に。技術が全部一次元逐次処理でできてしまいましたからね。

大橋

そこで、全方位型の意識としての暗黙知や知覚限界をこえる超高周波の効果といった現象の現実的な有効性を、是非とも実証しなくてはならないと考えています。デカルト、ニュートンの枠組みで切り捨てられたものを、もう一回、私たちの手中に取り戻すために、先端的な脳科学や分子生物学で扱えるようにしよう、ということです。現代科学によって内観性情報の作用を客観的に示そうという新しい取り組みの有効性を示すには、サクセス・ストーリーを見せるのが説得力を持つ。そこで力を入れているのがハイパーソニック・エフェクトの研究です。思想的には中村さんがゲノムを用いるのと同じではないでしょうか。

中村

おっしゃる通りです。具体が大事というところも同感です。ただゲノムの場合、それ自体には最近多くの人が関心を示しているのですが、結局デカルト的に扱っているので、生命誌はそれを超えようとしているということを明確に出す努力をしなければならないのです。

(註3) 川田順造

【かわだじゅんぞう】

1934年東京生れ。東京大学教養学科卒業。パリ第5大学民族学博士。62年に、西アフリカ内陸部のモシ王国を訪れ、以降40年間でアフリカ滞在は延べ8年以上に及ぶ。

※生命誌ジャーナル43『生きものとヒトと人間』

(註4) デカルト

【Ren Descartes】(1596-1650)

フランスの哲学者。近世哲学の祖、解析幾何学の創始者。「明晰判明」を真理の基準とする。方法的懐疑によって「思惟する精神」と「延長ある物体」とを相互に独立な実体とする二元論の哲学体系を樹立。著『方法叙説』など。

(註5) 二重分節性

【double articulation】

ことばは思考のまとまりである発話が、まず意味上の最小単位である形態素(または記号素)に分けられ、さらに形態素は音声上の最小単位である音素に分けられるという特性。

(註6) ライプニッツ

【Gottfried Wilhelm Leibniz】(1646-1716)

ドイツの数学者・哲学者・神学者。微積分学の形成者。モナド論ないし予定調和の説によって、哲学上・神学上の対立的見解の調停を試みた。今日の記号論理学の萠芽も示す。著『単子論』『形而上学序説』など。

(註7) ニュートン

【Isaac Newton】(1642-1727)

イギリスの物理学者・天文学者・数学者。力学体系を建設し、万有引力の原理を導入した。また微積分法を発明し、光のスペクトル分析などの実績がある。近代科学の建設者。著『プリンキピア(自然哲学の数学的原理)』。

4.文化そのものが扱える

大橋

そもそも生物学者大橋力がハイパーソニック・エフェクトの探究を始めたきっかけは、もう一人の私である音楽家山城祥二として主宰している芸能山城組※註8の活動にありました。日本で、民族音楽と現代音楽の融合といえば、偉大な作曲家武満徹※註9が存在しますが、我々の作品は海外ではそれに負けない売り上げをあげています。

1970年代の半ば頃に芸能山城組が初めてレコードを出すことになり、スタジオへ打ち合わせに行った時、録音技師長が、「商業的に成功するレコードには、必ず“売り”がある。メロディ、楽器構成、様々だけど、芸能山城組の売りは何か」という。それがわからず困っていたら、「山城組の音楽は、音がオブジェとして面白い。だから面白い音を作りましょう」。言われてみると確かにそうだと思った。ミキサーさんにとってやりがいのある絶好の素材だったのです。

時代はLPの絶頂期、レコード会社は売れるための音づくりには至れり尽くせりで、大変贅沢な音づくりをさせてもらった。この時、いろいろスタジオで試しているうちに面白いことがわかりました。人間の耳では聴こえないはずの20kHzを超える高周波成分を、幅広い帯域で、グッと持ち上げると、なぜだか何とも妖しく、いい感じの音になる。我々の外道な響きの音楽には、もってこいというわけです(笑)。行けるぞっていうわけで、これを裏技として駆使して、LPでは大成功した。ところがCDの時代になると。

中村

CDは、ディジタルですから音がカットされちゃうのね。

大橋

もう致命的でしたね。

中村

モーツァルトなら大丈夫ですか。

大橋

モーツァルトも楽器編成によりますが、ピアノなどでは差が出ない。しかし、CDには本当に愕然とさせられた。最初は、新しいメディアだから技術的に過渡的な制約があるので、本質的な問題ではないだろうと思っていたのですが、そのうちに、カットされた高周波成分とCDの音質との関係に気づいたわけです。音楽家の中に生物学者が同居していますからね。

モーツァルトも楽器編成によりますが、ピアノなどでは差が出ない。しかし、CDには本当に愕然とさせられた。最初は、新しいメディアだから技術的に過渡的な制約があるので、本質的な問題ではないだろうと思っていたのですが、そのうちに、カットされた高周波成分とCDの音質との関係に気づいたわけです。音楽家の中に生物学者が同居していますからね。

ところがレコード会社付属の研究所で、当時の国際規格に則って音質を比較する実験をすると、15kHz以上の高周波はあってもなくても音質差は検出されないという結果が出るのです。スタジオで技術屋や音楽家がガタガタ言うな、というわけです。

しかし、実際に、聴けば違う音なのですから、音の料理人山城祥二は納得できないし、ミキサーさんたちもその違いは歴然とわかると言う。そこで科学者としてのもう一人の私、大橋力は思った、あるはずの差を検出できない実験方法をこそ見直すべきだと。定説に対抗できる有効な実験方法は、質問紙調査のような主観的なものでなく、最先端の手法を使って客観的に生物としての体に直接聞いてみることだ。そこから、この研究に深入りしてしまったのです。

聴こえない音を捉えるには、道具も自作しなければなりませんでした。例えばスピーカーは、50kHzを超える周波数を空気振動に変換するためには、よほど軽くて硬い物質で振動板を作り、しかも素早く動かす必要がある。理屈では、ダイヤモンドならできるはずですので、それを使って何とか100kHzまでの音を出せるスピーカーができた。これは、ブレイクスルーの一つになりました。

さらに、熱帯雨林などの音環境を客観的に提示するには、分析するソフトウェアも自前で作る必要があった。単純な定常的な音なら高速フーリエ変換※註10が使えるし、突発的な爆発音のような音はウェーブレット関数※註11で対応できる。しかし連続的に変化する音をリアルタイムでスペクトルに変換できるアルゴリズムは、当時の音響学領域には存在しなかった。それで、大地の揺らぎ、つまり地震波を推定する地球物理学の原理を、音の揺らぎ分析に持ち込んだ。

中村

なるほど。切羽つまって他の領域から借りてきたのですね。よく学際と言いますが、そんなものはなくて、必要に応じて融合していくんですよね。

大橋

そう。Burgという人の最大エントロピー法※註12を用いて求めた二次元のスペクトルに対して、z軸方向に時間軸を加えて、データを少しずらしながら重ねて表示するのです。これで、音符として記号化できない連続的な音、知覚できるかできないかの境界にある音の状態を見ることができるようになった。

西洋音楽は、離散的な音の配列、つまり楽譜として表わされるけれど、音符ひとつだけでは音楽になりません。しかし、尺八の演奏ではたった一音でも音楽になってしまう。我々が開発した最大エントロピースペクトルアレイ法では、尺八のような連続的に劇的に変化する音の構造を客観的に可視化することができます (図2)。これはおそらく世界で初めて、客観的に、日本伝統音楽の有効性の一部を説明可能にしたデータだと思います。超ハイテクな手法で、伝統の美を誰にでもわかるように描写できた実証例です。

(図2) ピッコロソロと尺八一管のサウンドスペクトルの対比

(大橋 力『音と文明』,岩波書店,2003より)

中村

このスペクトルで尺八の演奏を見ると、一つの音符を表現する奏者による違いがわかるでしょうね。

大橋

同じ奏者でも1回ごとに違います。

中村

それこそ音楽の面白いところであり、生きものの面白さとも言える。

大橋

そこに邦楽の妙味がある。1回ごとに違うけれど、その人の演奏だということもわかる。今、そのあたりを数理科学的に詰めているところです。

中村

音符では表せない音のパターンを通して、文化そのものが扱えるというのは面白いですね。

(註8) 芸能山城組

【げいのうやましろぐみ】

1974年創立。組頭山城祥二。インドネシア・バリ島のケチャ、ブルガリア民族合唱の上演などをはじめとし、「科学技術を武器とし、人類伝統の叡知に学ぶ」方法論をもって人類本来の群れつくりを目指す。

(註9) 武満徹

【たけみつとおる 】(1930-1996)

東京生れ。作曲家。詩情と緻密さが共存する独自の音響世界を創出。映画音楽、現代音楽の運営にも活躍。作に「地上線のドーリア」「ノヴェンバー・ステップス」など。

(註10) 高速フーリエ変換

【fast fourier transform】

フーリエ変換を計算機上で高速に計算するためのアルゴリズム。1965年にクーリとテューキにより発表された。波形データ長が長い定常信号の分析に適している。

(註11) ウェーブレット関数

【wavelet function】

周波数解析手法の一つウェーブレット変換に用いられる基底関数。ウェーブレット(「さざ波」の意)を拡大縮小、平行移動して足し合わせることで、与えられた入力の波形を表現する。

(註12) 最大エントロピー法

【maximum entropy method】

1967年に地震波解析のためバーグが発表したスペクトル分析法。情報エントロピーを最大にするようにスペクトルを決定する。

5.聴こえない音を聴く脳を見る

大橋

次に、音楽を感じる脳はどこか。そこはミクロな揺らぎに満ちた連続音を扱う複雑性の世界です。

音に関わる脳の働きを測る指標について検討を重ねた結果、私たちは脳波※註13α波による評価方法を改良しました。様々な音を流して、聴く人の脳の活性状態を見る。単純な音符で示せるような定常性の音に対するα波の反応はあまりよくなく、とても複雑な構造の生音を流すと、報酬系の回路の活性化がα波に反映するのです。

脳波測定で重要なのは、被験者が音を聴く環境です。ところが脳波測定の検査室は一般に、窓はないし、見慣れない計測機械ばかり。実に殺伐としており、何をされるかと不安にならずにいられない怖い部屋です(笑)。

中村

リラックスして、気持ちよく音を聴いてもらえる状況を整えることが、最初にやるべきこと。

大橋

いい音は、脳の報酬系を活性化しますから、それを台無しにする環境では感性反応の測定はできません。観葉植物や絵画などの調度品も整え、残響可変装置なども無味乾燥な合成樹脂の製品はダメ。アコースティックな音体験を追求して、響きがよいピアノに用いられるサクラ材やインドから取寄せた大理石など、反射材、吸音材には、すべて上質の自然の素材を用いた。微妙な脳電位を計測する厳密さが求められたこともあり、脳波データを無線のFM多重送信で送れるようにし、配線ケーブルは床下に入れて目に触れないように整備した。被験者がくつろいで、気楽に音楽を聴きながら、脳波を測れるようにと、考えられる限りの工夫を凝らしたのです。

次は、音源として何を選ぶか。目的は、超高周波の空気振動の影響を見るのですから、可能な限り強烈な高周波を含むものがよいわけです。実は、その頃、世界最大の民族音楽コレクションのスーパーバイザーをレコード会社から依頼されて、あちこち録音しに行っていたのです。その時、生音を聴いた自分自身の感覚から、「これだ」と選んだのが、バリ島のガムラン※註14でした。

中村

芸能山城組といえばガムランということになっていますが、そうなった経緯はそこにあったんですね。

大橋

現場で肌で感じ、日本に帰って分析してみるとやはり当たりだった。ここは非常に大事なところで、音とは波形を見て判断するものでなく、まず聴いて、音そのものから自分で判断するものです。今は、客観性を求めるあまり、波形という視覚情報を頼りに音を判断するようになってしまった。音響学の仕事から聴覚が消えている。サウンドスケープを提唱したマリ・シェーファー※註15もここに危機感を感じて警告しています。

中村

聴かずに、見て判断するときには、脳の中も意識型の処理になっているのでしょうね。つまり音の独自性を生かしていない。

大橋

見て確かめるのは、後でよいわけです。

見て確かめるのは、後でよいわけです。

こうして準備万端整えて、ガムラン音を被験者に聴いてもらったら、知覚限界をこえる高周波を含む音を聴いていると脳波α波が増強されたのです。しかもその効果の発現や消退には、時間的な遅延・残留が認められました。さらに、20kHzまでの可聴領域の音はそのままに、聴こえない超高周波部分を人工的な合成高周波にすり換えるとどうなるか。脳は決して騙されません。もともとガムランに含まれている超高周波は複雑な時間構造を持っています。人工的な合成音は定常的で、この差は大きい。

ガムラン音を、可聴領域と聴こえない超高周波とに分けた上で、ポジトロン断層法(PET※註16)で、脳波と組み合わせて脳の反応を調べました。その結果、超高周波を含む音と含まない音とで、脳のもっとも深いところにある脳幹、視床、視床下部など基幹脳と呼ぶべき領域で、統計的に有意な活性の差が見いだされたのです (図3)。超高周波を含む音を聴いているときに基幹脳の活性は高まり、高周波をカットした音を聴いていると、音を聴いていないときよりもその活性は低下する。こうした脳の深い領域の変化を反映して、脳の報酬系や自律神経系が活性化され、さらにその「下流」にあってがんの一次防御を担当するナチュラルキラー細胞※註17の活性や、免疫グロブリン※註18の値など免疫活性が増大する。また、アドレナリンなどストレス性ホルモンが減ることもわかりました。しかも、超高周波だけ聴いてもこうした効果は発現しない。

(図3) 超高周波成分を豊富に含むガムラン音が活性化する脳の報酬系と生体制御系

(大橋 力「バリ島の祭には感情を合理的に活用する科学がある」,『科学』vol.75 No.6,岩波書店,2005 および 大橋 力『音と文明』,岩波書店,2003より)

中村

聴こえる音と超高周波を一緒に聴かないと活性化されないということ。

大橋

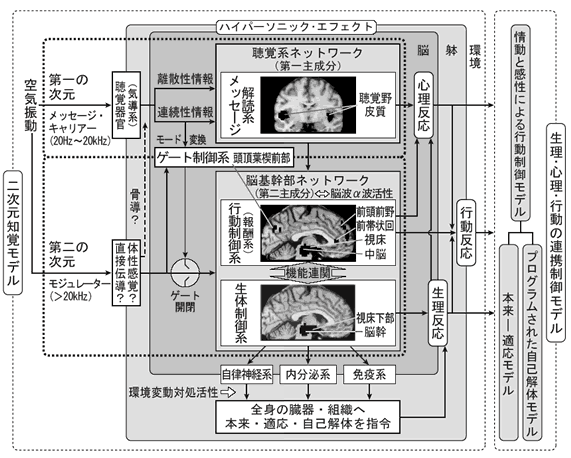

そう。そこで、空気振動に対する人間の反応は二次元の構造をもつという新しい仮説を立てて、ハイパーソニック・エフェクトのメカニズムを大きな矛盾なく説明することができました (図4)。第一の次元、つまり可聴帯域20 Hz~20 kHzの空気振動成分は、古典的な聴覚神経系で処理され、「メッセージ・キャリア」として作用しているものと考えられます。一方、20kHzをこえる超高周波は、情報入力に対する人間の感受性を快感の誘起または負の刺激の緩和の方向に変調させる「モジュレータ」と考えたわけです。超高周波成分は、快感によって人間の行動を制御する報酬系の回路と、生命活動の根幹を担う自律神経、内分泌、免疫を司る生体制御系の回路を並行して活性化させます。この二つが重なるのが脳幹、視床など脳の深い部分。超高周波を含むガムランを聴くと、こうした脳の深い領域が反応して、心身の状態を適正化するとともに、快感を発生させると考えられるわけです。

(図4) 二次元知覚モデルは生理・心理・行動の連携制御モデルを支持する

(大橋 力『音と文明』,岩波書店,2003より)

中村

いや。直感的にはわかる一方、本当ですかって感じですね。客観的データで示したいというのはこういうことなのですね。

大橋

そうなんです。こうした統計的に有意性をもつデータをつみかさねて、揺らぎに満ちた超高周波を含む音が人間の脳幹・視床など基幹脳とそれに発する神経ネットワークを活性化するとともに、これに導かれた快適性の指標脳波α波の増強、ストレス性ホルモンの減少、免疫活性の増大、音のいっそう美しく快い受容の誘導、そして音をより大きな音量で聴く行動などを導くといったポジティブな効果を見出した。これらを総称して、ハイパーソニック・エフェクトと名付けています。

面白いことに、超高周波によって活性化される脳内の場所は、聴覚系に関わる脳内の部位とは重ならない。つまり、超高周波の効果は、聴覚系の神経活動とは関係なく発現しているのです。にもかかわらず、聴こえない超高周波の有無で音が違って聴こえる。こうしたハイパーソニック・エフェクトの全体像を捉えるのは、並大抵のことではありません。

最大の問題点は、可聴域上限をこえる高周波を受容する入り口が何かということでしょう。そこで新しい実験装置を作って、可聴音と超高周波とをそれぞれ独立して再生できるとイヤホンを用意しました。可聴域音と超高周波の両方をスピーカーから出すと、ハイパーソニック・エフェクトが発現します。ところが、この両方をイヤホンから呈示してもこの効果は現れません。そこで、可聴音をイヤホンから、聴こえない超高周波をスピーカーから呈示すると、強烈なハイパーソニック・エフェクトが現れる。しかし、その状態で被験者の身体を遮音材で覆うと反応が消える。これらの実験事実は、超高周波の受容が、耳を介した気導聴覚系ではなく、体表面に存在するなんらかの未知の振動受容メカニズムによっておこなわれるということを示しています。

中村

身体が聴いているということ?

大橋

聴こえる音は耳から、聴こえない音は体表面から受容される。これが我々の最新の結論です。

中村

空気の振動のうち、ある周波数のものは音として聴覚で認識し、他のもの、とくに高周波のものを体で受けとめる。「いい音」という感じは、聴覚だけでなく体全体で受けとめているということですね。音の全体性を改めて感じさせますね。視覚の場合、眼の向いていないところ、眼で感じる波長以外は入ってきませんからね。

(註13) 脳波

【electroencephalogram】

脳から自発的に発生する電位変動。精神活動、感覚刺激、意識水準に伴って変動する。脳波のうち10Hz前後のやや規則的な成分をα波という。

(註14) ガムラン

【gamelan】

「たたかれるもの」の意。インドネシアの器楽合奏音楽。木製、竹製、金属製の打楽器を用い、儀式、演劇、踊りの伴奏とする。

(註15) マリ・シェーファー

【R. Murray Schafer】

1933年オンタリオ生れ。作曲家・音楽教育家。トロント王立音楽院で作曲を学ぶ。騒音についての講座をきっかけに、1965年頃から世界の音環境の調査研究を組織的に展開し、「内側からのサウンドスケープ・デザイン」を提唱する。著『世界の調律』『サウンド・エデュケーション』など。

(註16) PET

【positron emission tomography】

陽電子放射断層撮影法。陽電子放射性物質から放出される陽電子の特性を利用して線源を検出し断層撮影像を得る。生体内の生理学的、生化学的変化を忠実に表現でき、脳内の血流変化から機能部位を特定する目的で用いられる。

(註17) ナチュラルキラー細胞

【natural killer cell】

抗原感作なしに腫瘍細胞やウィルス感染細胞などを傷害し、生体の恒常性維持に働く細胞集団。エフェクター細胞の一つ。

(註18) 免疫グロブリン

【immunoglobulin】

免疫応答によって産生されるタンパク質。外来異物を抗原とみなし特異的に反応する。動物の体液中に存在し、局所における生体防御の役目を持つ。

6.人類の原点としての音環境を求めて

大橋

生きものにとっての情報環境、という問題意識から、私たちは、熱帯雨林の音環境に注目しています。ヒトゲノムに含まれる遺伝子プログラムの働きが最適化された環境は熱帯雨林と考えられますから。そこで、実際に人為の及んでいない熱帯雨林をたずね、その森の響きを録音し、実験室に持ち帰って脳の反応を調べた。その結果、森の音はガムランよりすごいことがわかりました。

自然性の高い熱帯雨林の環境音は実に感性的にも美しいのですが、その周波数の上限は瞬間的には200kHzに近づきます。実験室で、まず都市の環境音の録音物を流して、そこに森の音をかぶせました。すると、脳波α波が増大するとともに、質問紙調査で「はっきりものが見えるようになった」という反応が出るのです。今、こうした効果をもつ音を街の中で体験できる実装実験を始めたところです。

中村

とても面白いけれど、少し疑問にも思う。砂漠のような都市環境で暮らすことは、生物学的によくないことだとわかったけれども、人間は自ら築いた文明社会から後戻りはできない。そこでハイパーソニック・サウンドを使えば、都市に暮らしながらもよい効果が得られる。それは決して悪いことではないでしょう。

でも実際に森の中に行けば、土の香りがする。触れれば感触がある。聴こえてくる音も、同じハイパーソニック・サウンドでも、さえずる鳥や、さざめく樹木は、皆、生きている。この全体としての複雑さに向き合うことの大切さを忘れて、どんどんヴァーチャルな環境を作っていく方向にはブレーキが必要でしょう。

大橋

もちろん本来の環境とは総合的なもので、音環境はその中のたった一次元です。

中村

私たちは、視覚、聴覚、皮膚感覚、すべての感覚で受け止めて総合した時に、ある意味での幸福感に至る。現代技術も、都市も否定するつもりはないけれど、実際に、森のような環境と接した都市の構造を考えることもできるはずです。人口1000万の東京ばかりが都市でなく、地方都市を訪れればよくわかりますが、人口60万くらいで、15分ドライブすれば、音も光も豊かな自然がある。そのような都市と自然を含んだ全体の社会を構想していくための動機づけとして、大橋さんのデータが活用されていくとよいなと思うのです。

私たちは、視覚、聴覚、皮膚感覚、すべての感覚で受け止めて総合した時に、ある意味での幸福感に至る。現代技術も、都市も否定するつもりはないけれど、実際に、森のような環境と接した都市の構造を考えることもできるはずです。人口1000万の東京ばかりが都市でなく、地方都市を訪れればよくわかりますが、人口60万くらいで、15分ドライブすれば、音も光も豊かな自然がある。そのような都市と自然を含んだ全体の社会を構想していくための動機づけとして、大橋さんのデータが活用されていくとよいなと思うのです。

大橋

そうですね。今、おっしゃったような大局を見た流れと同時に、応急処置としての動きも大切だと思います。

中村

今、本当に必要とされるところへの対応は必要ですね。ただそれでよしとされる危険は避けたい。

大橋

もちろん電子的に補完してこと足れりとは考えられません。しかし、病院や公共的な施設などでは情報環境の整備は切実な課題だと思います。これは薬やサプリメントと、同じなのです。基幹脳を活性化する環境音の効果も、超高周波が途切れてしまえば5分と持たない。だから京都の坪庭式の発想などを取り入れ、身近に自然を置く必要がある。究極的にはやはり自然と人間との共生ですね。

中村

身近に自然と関わる状況を持つことを基本に、応急処置として何をすべきかの指針をもつことですよね。

大橋

そう。ビタミンという健康上必須の物質があるように、人間生存にとって、必須の音情報があるという認識が重要だと思います。その要求性に対して、我々の文明がどのような状況にあるかを問い直す、これは文明批判としての一つの試金石です。ハイパーソニック・エフェクトは一例にすぎず、他にもこのような私たちがまだ気づいていない重要なポイントがあるはずです。ここから近現代の見直しを始めませんかと問い掛けているわけです。

中村

私もまったく同じ考え方で今の仕事をしているので、大橋さんの気持ちは共有します。ただ私が心配するのは、社会は、そうでない人が動かしているということ。ゲノムがまさにそうですから。

大橋

大変ですよね。私はこれまでは、なるべく社会の影響を受けないように仕事をしてきたのですが、昨年の後半くらいから、徐々に仕事がまとまり出したこともあり、積極的に産官学の領域にわたって、どういう人が何を考えているかしっかり見ていこうと思い始めました。自分の足場である日本の社会の実質について、確かなした認識を持たなければいけませんから。

7.報酬系指向の自己組織化

中村

大橋さんが、具体的になぜガムランを選んだかは、現場で、肌で感じた直感で決めたというお話でしたが、他にブルガリアの民族音楽なども手掛けていらっしゃいますね。それらの比較からはどんなことが見えてきますか。

大橋

世界のいろいろな音楽や楽器を最大エントロピースペクトルアレイで見ると面白いことがわかります。ブルガリア民族合唱と西欧のベルカント発声※註19の合唱とを比べると、ブルガリアの声の方がそこに含まれる周波数帯域は可聴域をこえて広いし、時間変化も複雑です。楽器では、新しく開発され合理化されたものほど、その響きの周波数帯域が狭まって、聴こえる範囲に収まってきます。民族楽器も、非西洋圏のものが圧倒的に超高周波が豊饒だし、西洋では近代以前の楽器がそうです。たとえば、チェンバロとピアノとは親子関係にありますが、ミクロな時間構造を分析して見るとその違いは歴然として、ピアノになるとほぼ譜面情報そのままです。でもチェンバロは全然違う複雑性をもっています (図5)。

(図5) ガムラン, チェンバロ, ピアノのサウンドスペクトルの比較

(大橋 力『音と文明』,岩波書店,2003より)

中村

聴いていても、チェンバロのほうが複雑という感じはわかりますね。

大橋

チェンバロは、倍音がたくさん出る構造をしています。ピアノは、フェルトを使って倍音の発生を抑えてあるので、鍵盤を一度押した後は、もう音に変化は生じない。音楽を感じる脳は変化を感じる脳だといえるのですが、そういう性質をもった音楽脳を刺激するには、音変化の時間密度を上げればよい。ピアノでその変化を作り出すには、速く弾くしかない。だからリスト※註20以来、名ピアニストの条件はまず速く弾けることになるわけです。

中村

なるほど。私はピアノでなくチェンバロを弾けばいいんだ。

大橋

バリ島では、西欧とは文化の方向性が違っていて、ガムランは楽器自体が演奏音に揺らぎをたくさん作り出す構造になっています。しかも、楽器ごとにわずかずつチューニングをわざとずらせて複雑な揺らぎをつくっています。だから一音一音が、音楽脳を刺戟する。さらに、バリ島のガムランでは、ひとつの旋律を2人で分担して入れ子で演奏する「コテカン」という伝統的な技法があります。これだと、通常の倍のスピードで演奏できます。この技法を使えばブーニン※註21よりも速いパッセージをやすやすと弾ける。音楽脳を刺激する手だてとしてきわめて優れているわけです。

ガムラン

中村

4本の手でやればいいでしょうって、すましているところがいいですね(笑)。

大橋

だから楽器はすべて二つ一組になっています。バリ島の芸能は基本的に共同体の祭りの奉納芸能です。演奏者はすべて村人で、専門家は一切置かず、すべて普通の人間の機能でできるしくみになっている。

中村

一人で無理せず二人でやろうという解決法を見つけて、全体としての能力を高めるのが面白いですね。

大橋

個人の能力よりもシステムの威力、ということです。もう一つ、西欧のオーケストレーションと大きく違う点は、ガムランはパートごとの演奏の難易度に濃淡があることです。一番簡単なパートなら、度胸さえあれば子どもでも年寄りでも弾ける。速いパートは手がすばやく動く若者が、メロディは円熟した人が奏でるという具合です。演者は全員がアマチュアだけれど、皆、子どもの頃から日常生活のなかで芸能を身につけていくので、誰でもどこかのパートは担当できる。村中だれもが演奏できて、演者が大勢になるほどすばらしい芸能になる。脳の報酬系への刺激が、一人で演奏してもなかなか発生せず、複数で演奏するほど発生しやすいように作品が創られているのです。

ガムラン演奏ではパートごとの難易度に濃淡がある

中村

日本でも村のお祭りはそんな感じだったわけでしょう。バリは始終お祭りみたいなところがある。

大橋

実際、バリ島では頻繁に祝祭が行われています。西洋のクラシックバレエと双璧をなすシステム的な舞踊は、東洋ではバリ島のケチャ※註22だと言われていますが、ケチャこそ、完全に素人が村中総出で行なう共同体の祝祭芸能の本質を凝縮したものです。しかもクラシックバレエ以上の精緻な表現です。身体技能を比較すると、バレエは、衣装をみてもわかるように全身、とりわけ「足」を見せるようにできているし、つま先立ちをするなど本来使いにくい身体機能を使って表現するので、専門的な訓練が必要になる。ところがバリ島のケチャは、動きが鈍いところは使わない。座らせて下半身を布で覆って見えないようにして、上半身の運動機能の高いところだけ露出強調する座位舞踊という形式です。人類という生物種の特性として、10歳くらいの農民の子どもの上半身は、10数年鍛え抜いたバレリーナの下半身よりも高度な運動機能を発揮します。だから、特別な技能訓練なしのアマチュアが、見事なケチャを演じることができる。

実際、バリ島では頻繁に祝祭が行われています。西洋のクラシックバレエと双璧をなすシステム的な舞踊は、東洋ではバリ島のケチャ※註22だと言われていますが、ケチャこそ、完全に素人が村中総出で行なう共同体の祝祭芸能の本質を凝縮したものです。しかもクラシックバレエ以上の精緻な表現です。身体技能を比較すると、バレエは、衣装をみてもわかるように全身、とりわけ「足」を見せるようにできているし、つま先立ちをするなど本来使いにくい身体機能を使って表現するので、専門的な訓練が必要になる。ところがバリ島のケチャは、動きが鈍いところは使わない。座らせて下半身を布で覆って見えないようにして、上半身の運動機能の高いところだけ露出強調する座位舞踊という形式です。人類という生物種の特性として、10歳くらいの農民の子どもの上半身は、10数年鍛え抜いたバレリーナの下半身よりも高度な運動機能を発揮します。だから、特別な技能訓練なしのアマチュアが、見事なケチャを演じることができる。

ケチャの表現戦略として、オブジェとしての背中の使い方なども実に見事です。これらは皆、特殊な技能でなく、普通の人間の活動のなかで培われたもの。それを巧みにシステム化することで、感性脳を最大限まで刺激する表現を実現している。

中村

お祭りはどこにもありますが、そこまで体系化されているのはすごいですね。そこに気づいたのは、やはりバリ社会ゆえですか。

大橋

実はバリ島は、傾斜地で水田農耕を営んでいるので、水分配のための水系制御をめぐる葛藤圧が伝統的にきわめて高い社会です。バリ島の祝祭やそのなかで展開される絢爛たる芸能は、バリ島社会の葛藤制御上、きわめて重要や役割を持っています。バリ島の芸能を研究している河合徳枝※註23さんが、祝祭のなかでトランスした人の脳波を実測したり、ドーパミン、βエンドルフィンが爆発的に増えていることなどを実証し、バリ島の芸能が脳の報酬系を強く刺戟する現象であることを裏付けるデータを取っています。そのメカニズムをみると、実に合理的です。バリ島の人々は、祝祭のなかで高周波を豊富に含む音響を発生させ、上半身裸で、その超高周波を直接、身体に当てるのです。それでトランスに入る。バリ島の祭りで、バロンという仮面の獅子が出てくるのですが。

実はバリ島は、傾斜地で水田農耕を営んでいるので、水分配のための水系制御をめぐる葛藤圧が伝統的にきわめて高い社会です。バリ島の祝祭やそのなかで展開される絢爛たる芸能は、バリ島社会の葛藤制御上、きわめて重要や役割を持っています。バリ島の芸能を研究している河合徳枝※註23さんが、祝祭のなかでトランスした人の脳波を実測したり、ドーパミン、βエンドルフィンが爆発的に増えていることなどを実証し、バリ島の芸能が脳の報酬系を強く刺戟する現象であることを裏付けるデータを取っています。そのメカニズムをみると、実に合理的です。バリ島の人々は、祝祭のなかで高周波を豊富に含む音響を発生させ、上半身裸で、その超高周波を直接、身体に当てるのです。それでトランスに入る。バリ島の祭りで、バロンという仮面の獅子が出てくるのですが。

中村

バロンは見ました。みごとな仮面ですし、場の雰囲気が独特ですね。

大橋

感動したのが、あの仮面の内側には鈴が付いていることです。ガムランなどの演奏がすごい音量なので、この鈴の音は観客には聴こえません。その超高周波空気振動は、すべからくこの演者の裸の上半身に降り注いでいる (図6)。その効果によって、バロンの前足を担当する演者が最初にトランスに入ることが多く、連鎖反応的にその他の演者もトランスに入ってバタバタと倒れていく。バリ島の祭りの庭には、音響計測器も脳波計もないわけですが、しかしバリ島の人々は、何百年も前にこの超高周波が及ぼす効果を見つけ出し、それをうまく活用して、報酬系指向の社会を自己組織化しているのです。

感動したのが、あの仮面の内側には鈴が付いていることです。ガムランなどの演奏がすごい音量なので、この鈴の音は観客には聴こえません。その超高周波空気振動は、すべからくこの演者の裸の上半身に降り注いでいる (図6)。その効果によって、バロンの前足を担当する演者が最初にトランスに入ることが多く、連鎖反応的にその他の演者もトランスに入ってバタバタと倒れていく。バリ島の祭りの庭には、音響計測器も脳波計もないわけですが、しかしバリ島の人々は、何百年も前にこの超高周波が及ぼす効果を見つけ出し、それをうまく活用して、報酬系指向の社会を自己組織化しているのです。

(図6) バリ島の獅子“バロン”の演者が超高周波を浴びるしくみ

(河合徳枝「バリ島の獅子バロン」,『民族藝術』11巻,1995より)

中村

どんどんノウハウが積み重なっていくのですね。バリ島ほどでないにしても、昔の人々にとって、お祭りが大事だったのは、その一体感づくりだったのでしょうね。本来、農業という生活の中で一体感を持ってやらなければならないから、それなら思いっきり一体感をということであって、現代の都会のように隣人や地域とかの関係がほとんどないところで、お祭のところだけ真似てもだめかもしれませんね。ただそうは言ってもないよりましで、人工的にそのような音環境をつくり、さらには祭りを行なうことで関係が生まれるかもしれない。

大橋

現在も続いているバリ島の文化は、非常にわかりやすい形で、我々に、西欧近代社会とはことなる生存戦略を語りかけてくれる。その効果は、現実問題の解決と直結していると思っています。

中村

さき程の音の話と同じで人工的に祭りの場を作ればよいというものでもない。しかし、緊急対応にはなる。日本でも、あちこちで阿波踊りが盛んになっていますね。

(註19) ベルカント発声

【bel canto】

18世紀にイタリア歌劇の伝統から生まれた歌唱法。「美しい歌唱」の意。

(註20) リスト

【Franz Liszt】(1811-1886)

ハンガリーの作曲家・ピアノ奏者。標題音楽でベルリオーズを継承し、交響詩の形式を確立。ピアノ演奏では超絶技巧を誇り、その表現能力を拡大。作に交響詩「前奏曲」、ピアノ協奏曲など。

(註21) スタニスラフ・ブーニン

【Stanislav Bunin】

1966年モスクワ生れ。ピアニスト。19歳でショパン・国際ピアノコンクール第11回大会優勝。以来、日本での人気も高い。

(註22) ケチャ

【kechak】

バリ島の儀式・舞踏劇などで歌われる男性唱歌。激しい叫び声と複雑なリズムが特色。

(註23) 河合徳枝

【かわいのりえ】

国際科学振興財団主任研究員。

※生命誌6号『バリ島・ガムランの秘密-陶酔の生物学』河合徳枝

8.死をプログラムした生存戦略

大橋

生物は、環境との関わりで進化的適応をするので、環境が変われば、当然、生物の行動反応も変わるでしょう。ある範囲までの環境の変化に対しては、ストレス反応によって眠っている別の遺伝子を立ち上げて適応できるけれど、その限界を超えた場合、死のプログラムを立ち上げて、自己解体する (図7)。一度、自己解体モードに入ったら、なるべく効率的に自己を解体してしまおうとする。そういう局面にいま注目しています。

そこで、自己解体する機能をもった人工生命をつくり進化シミュレーションをしてみると、死のプログラムを持つもののほうが子孫が繁栄するという興味深いことを見つけました。つまり、「死」が進化的に保存されているとすれば、そこに何らかの進化上の有利さがあるはずです。

(図7) 本来・適応・自己解体モデルと情動と感性による行動制御モデル

(大橋 力『音と文明』,岩波書店,2003より)

中村

実際の生きものの進化の過程でも、個体の死が登場することが、新しいものを産み出すことと関連していますからね。

大橋

ノイマン※註24による自己増殖オートマトンという人工生命※註25の発想は、DNAのセントラルドグマに10年も先行します。この天才は、遺伝情報に余分な記述を加えてみて、それが有効だったら進化になると完璧なことを言った。

ノイマン※註24による自己増殖オートマトンという人工生命※註25の発想は、DNAのセントラルドグマに10年も先行します。この天才は、遺伝情報に余分な記述を加えてみて、それが有効だったら進化になると完璧なことを言った。

私は、これに少し手を加えて、生命に寿命が来たら、あるいは不適合な環境に出会ったら、自分を分解し、そこに生まれる部品は他の生命が利用できるという人工生命を搭載した生態系を組んだのです。ノイマン型は不老不死で、大橋型は死と自己解体を行う。実は、均質な人工生態系でのシミュレーションでは不老不死型生命が繁栄するのですが、人工生態系を不均質状態にしてみるとどうなるか。地球生態系と同じように、温度、物質の分布を不均質にすると、生きものの基本設計と環境との適合・不適合が将来を大きく左右します。ある不均質な環境に、ノイマン型と大橋型を1匹ずつ放すと、大橋型は、死のプログラムが働いているので、当然、劣勢になる。ところが、シミュレーション時間を長く取ると、形勢が逆転し、やがて大橋型のほうが増えていく。その背景は、個体が死ぬと子孫が生きるチャンスが増え、突然変異の累積も多くなり、新しい環境に適応できるものが出る可能性が高まることです。だから環境が不均質な限り、死のプログラムを持つ生命のほうが有利なのです。

ところがこのシミュレーション結果を発表したら、キリスト教圏の学者が、「内容は優れているが思想的に不健全だ。死を肯定するというのは倫理に反する」といいだした。一方、インドから東の研究者は輪廻思想の影響下にありますから、「素晴らしいじゃないか」と。がっぷり四つに組んで両者とも譲らず、最終的に、この研究はポスター発表という形で発表が認められました。人工生命は何でもありの真に自由な学問世界だといっていた西洋人たちがいきり立ったのですから、びっくりした。いい教訓でした。

中村

現代生物学が明らかにしたことを淡々と語ると、仏教の方が同じですねとおっしゃったりするのですが、私たちの日常と今生物学からわかってきていることって重なるところがありますね。

大橋

いろいろな人工生態系を造ってシミュレーションをすると、ほとんどの場合、死のプログラムを持つ生命のほうが優勢になりますが、素朴な生命体は死のプログラムなどというしゃれたものを持っているはずがない。ただ増えるだけだったはずです。進化によって、あるところで死を獲得し、それが生存戦略上うまくいったのだとも考えられる。これを確かめるために、人工生態系の中に棲む不老不死の人工生命の中に、1匹だけ死を覚えた生命が出たらどうなるかを試してみると、打率7割くらいで、死のプログラムを持つほうが有利でした。あまりよいものとは思われていない死が、実は非常にしゃれた強力な生存戦略だというわけです。自己解体という生存戦略は、自分の種だけを増やすのでなく、自分より優れた子孫を作っていくシステムなのですね。

中村

生きものにとっては継続性が大事だけれど、それはなにも一つの個体が永遠に続くということではなく“生きるということ”が続いていくこと。そのためにはさまざまな戦略があるわけですね。とにかく生きものを見ていると、新しいことを次々と試すのが面白いですね。

大橋

この考え方は、日本人には自然に受け入れられるのではないでしょうか。この仕事をやっていくと、地球上の生命がやたらと高貴なものに思えてくる。

中村

バクテリアもなかなかのものだという気持ち、実感としてわきますね。それを見ていこうとすると遺伝子でなくゲノム全体を見ることになるんです。遺伝子の乗り物じゃないよって。

大橋

そこが、ドーキンス※註26とは違うところです。次は、自己解体のメカニズムと、その引き金を引く原因の一つとしての音環境との関わりを解明したいと思っています。

(註24) ノイマン

【John von Neumann】(1903-1957)

ハンガリー生れ。アメリカの数学者。純粋数学のほか理論物理学・数理経済学、特に計算機科学において第1級の仕事をし、数学者の活動圏を大幅に拡大。

(註25) 人工生命

【artificial life】

コンピュータ・システムなどの人工物を用いて生命の持つ諸活動を構築したもの。シミュレーションを行なうことで生命現象に見られる諸原理の解明などに用いる。セル・オートマトンは、有限次元の格子と単純な規則からなる計算モデル。

(註26) ドーキンス

【Richard Dawkins】

1941年ナイロビ生れ。イギリスの動物行動学者。「生物は遺伝子によって利用される乗り物に過ぎない」という利己的遺伝子の考え方で知られる。文化の伝搬を遺伝子になぞらえ「ミーム」を唱える。著『利己的な遺伝子』『ブラインド・ウォッチメーカー』など。

9.科学の中心を動かす二つの誤解

中村

東京は暮らしにくくなりましたね。私は東京生れ、東京育ちですから、本来この街が好きなのですが、バブルとやら以来、人間が主体でなく、こけおどしのような建物の街になって、土、水、緑、風、生きもの、人というものは消えている。当然、音もとんでもない状況。

大橋

私は、ちょっと活力が落ちるとすぐバリ島に行きます。それでかろうじて復活するんです。我々が生み出す知恵の健全さを支える軸足をどこに置くかは、非常に大事でしょう。研究成果を出せば世論に影響を与えますから、自らの感性を磨き、価値観、宇宙像を支える軸足がきちんとしていなければならない。感覚的な軸足は、いくら頭で考えたって作れません。

中村

とくに生物学の場合、頭だけでは仕事はできませんね。ところが科学という名が付いた途端にそう認めてはもらえない。そこが一番問題です。誰が、どのような思いでやったかという人間の生身の部分がとても大切なのに。

大橋

透明人間でなく、実際にやっている人間の存在が出なければなりませんね。

中村

データの客観性は必要ですが、研究する人の感覚は客観性で語れない。社会の中には、科学への誤解があって、すべて透明人間のような人がやったことになる。

大橋

今、科学がますます魔法の杖になっているから危険です。

中村

とくに生物学がそうなってますね。

大橋

中学や高校の教育の現場で、先生方にそういう自覚があれば、徐々によくなるとは思うのですが。

中村

私は人間大好きで、人間を信じていますけれど、でも環境って恐いものでしょう。今日は音環境から始まって、バリ島へ、さらには複雑な生態系のもつ意味というところへ展開してきましたが、まさにこの複雑さを感じとることが大切ですね。科学者も教育者も、生活者も。でも日常の中に自然がなく、複雑さの感覚が持てないまま高層マンションで育つ子が増えているから、あらゆることが単調に砂漠的になる。大人になると、もうそれを身につけられないのではないかと。

大橋

自然がないのは怖いですね。子どもの脳が発達するとくに大切な時期が情報的には砂漠の中ですから、取り返しがつかない。

中村

ヒトとして発生し、誕生し、人間として育っていく時に、クリティカルな時期がありますからね。そこを変なふうに通り過ぎたら本当に取り返しがつきませんね。

大橋

それが問題だという認識が早く社会に広がることが大切だと思います。それには方法は一つしかない。合理的科学的な説明です。誰もが納得して、これは本当にまずい状況だと思えるようにするしかない。その点で非常に大事なのが、研究の現場と社会との関わり、橋渡しです。

中村

大橋さんもそうおっしゃっているし、私もそう思っているのだけれども、社会の中では、科学から出たことが、何か別の目的の材料にされてしまう。しかも、それを使ってすべてを説明しようとする。科学は、すべてを説明するものだという大きな誤解があるのです。

大橋

とんでもない誤解ですよね。

中村

この二つの誤解で科学の中心はいま動いているんです。

大橋

だから私は、社会の振る舞い自体を研究材料にしているのです。知覚できないとされている超高周波を研究対象としてなぜ取り上げたかといえば、そのようなものを頭から否定したり、無批判に信奉し依存してしまうことは、絶対にやってはならないことだと示したいからなのです。

科学の黎明期には健全なところがあった。種痘法を発明したジェンナー※註27も、科学者として最後まできちんと対象に関わっていますね。だからこそ修正が効く。立ち上げた本人がその恐ろしさも一番よくわかっているのです。ところが今は全部分業、リレー式だから、手の届かないところで暴走する心配がある。むしろそのほうが透明でよしとすらされて、大学の周りに起業家なるものが犇めいて、リレーのバトンを奪い合っている。

中村

産官学というのが重視されていますが、今それをそんなふうに使っていいのですかという問いはないのです。

大橋

手っとり早く有効性を発揮し、国際的な競争力にはなるでしょうが。

中村

それこそ取り返しのつかないことが起きる危険がある。いくら言ってもわかってくれないと、やる瀬ない思いにだんだんなってくる。

大橋

わかっていてもやらざるを得ないこともありますね。だからもう一つ上のレベルを見て、そういう社会構造を含めて、科学と歴史や社会とが一体化した連続的な議論が可能になるような枠組みが育ってくれればよいと思う。中村さんのお仕事は、そういう使命を担っておられます。それこそ「関わる」ことそのものですね。

わかっていてもやらざるを得ないこともありますね。だからもう一つ上のレベルを見て、そういう社会構造を含めて、科学と歴史や社会とが一体化した連続的な議論が可能になるような枠組みが育ってくれればよいと思う。中村さんのお仕事は、そういう使命を担っておられます。それこそ「関わる」ことそのものですね。

中村

その意識でやってはいるのですが、何か時々。

大橋

でも、効果は上がっていますね。

中村

時々、落ち込みますよ。

大橋

中村さんは、昔から時々落ち込むでしょう。でもまたすぐ立ち上がるから大丈夫。私も同じ。こういうふうにやっていくのでしょうね。諦めちゃ駄目だと思います。

写真:大西成明

対談を終えて

大橋 力

初めて中村さんとお目にかかった頃、EXPO'85のテーマ「人間・居住・環境」を巡って、連日のように議論に明け暮れていた日々を懐かしく思い出します。

現代科学技術がもたらしている危機に立ち向かう最大の武器が、実は現代科学技術に他ならないというパラドクス。そして、主に西欧文明が育んだ現代科学技術の限界を克服する叡智が、日本を含む非西欧文化圏に暗黙知・伝統知として高密度に現存している幸運。対談でお話したハイパーソニック・エフェクト(人間の可聴域上限をこえる高周波成分を豊富に含む音が、脳の基幹部を活性化してポジティブな生理・心理・行動を導く効果)の研究は、まさに当時、蒔かれた種から育ってきたといえるでしょう。

久しぶりにお話したのに、時の空白を感じることなく、当時から続く仲間同士のつながりに、ふしぎな感動を覚えました。この間、一貫して高い理想を掲げ透徹したまなざしで生命を見つめてこられた中村さんの、かわらぬ瑞々しい思考と感性に触発された、こころよく楽しいひとときでした。

大橋 力(おおはし・つとむ)

1933年生れ。東北大学農学部卒業。筑波大学、文部省放送教育開発センター等を経て、財団法人国際科学振興財団理事・主席研究員。文明科学研究所所長。情報環境学を提唱する。知覚を超える高周波を含む音が脳を活性化する「ハイパーソニック・エフェクト」を発見。山城祥二の名で芸能山城組を主宰する音楽家でもある。主な著書に『情報環境学』『音と文明』、アルバム『輪廻交響曲』『交響組曲AKIRA』など。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)

.png)