RESEARCH

柔軟な脳のはたらきを支える

アストロサイト

1.脳の細胞を見る

感覚や運動はもちろん、記憶、思考、情緒など高度な人間らしさを支える活動はどこから生まれるのだろうという素朴な問いは古くからあった。脳研究における実験的な手法は、ルネッサンスの頃から始まっており、電気が神経を伝わって筋収縮を引き起こすことが見出され、神経機能の実体は電気的活動であることが考えられるようになった。その後、神経細胞(ニューロン)が発見され、その電気的活動パターンが記憶などの本体であり、これを理解することが脳科学の重要なテーマとされることになったのである。しかし脳を臓器として見ると、ニューロンと同じ幹細胞に起源を持ちながら電気的活動をしない細胞がたくさん存在する。いわゆるグリア細胞と呼ばれる仲間であり、アストロサイトはこの代表であって、脳内最大の細胞集団である。しかもアストロサイトは、進化の歴史の中では、哺乳動物から出現し、さらにマウスからヒトへの進化過程でその数が急増している。このことからこの細胞は、言語などの高次脳機能と強い関係を持つと考える研究者もいる。ニューロンの形態と電気的活動に関する近代的な研究には100年以上の歴史があるのに対し、アストロサイトに関する研究はほとんど行われなかったと言ってよい。ところがこの10年、アストロサイトに関する研究が飛躍的な進歩を遂げ、大変面白い状況になってきている。アストロサイト研究の展開とこの細胞の機能を紹介し、今後の脳科学の方向を考えていこう。

2.アストロサイトがつくる脳環境

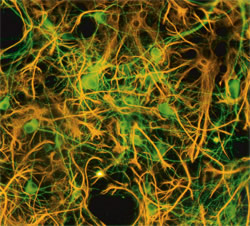

脳には、電気の伝播というきわめて速い(1/1000秒単位)物理現象がその活性を支えているという特徴がある。過去100年の脳科学では、脳波などの電気的測定が研究の中心を占めてきた。ところが、20年ほど前から、細胞内カルシウム(Ca2+)濃度や核磁気(医療の現場で一般化したfMRIなど)、といった新しい物理量を用いた研究が発展してきた。そこで、電気的な測定では無視されてきたアストロサイトが活発な細胞であることが明らかになってきたのである。アストロサイトの表面はきわめて微細で、可視光の波長よりも小さい構造が発達しているため、通常の光学顕微鏡では正確な形態を捉えることが困難である。近年、標的細胞の表面を選択的に染色する技術が確立し、生きたアストロサイトの詳細な構造が明らかになりつつある(図1)。

(図1)培養したラット脳由来の細胞を免疫染色した。緑色がニューロン、オレンジ色がアストロサイトを示す。

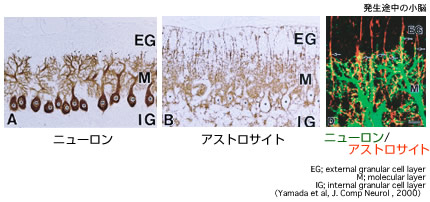

アストロサイトは二種類の突起を持ち、一方は脳表面や血管、もう一方はニューロンと接している。脳組織中の血管は他の組織と異なり、表面からアストロサイトが文字通り「生えて」いるように見える(図2A)。一方ニューロンと接触する側は、ニューロンを覆い尽くすように、細かい突起をいくつものばしている。アストロサイトを染色すると、すっぽりニューロンが抜け落ちているように見えるほどである(図2B)。

(図2A)血管と接しているアストロサイト

(図2B)ニューロンとアストロサイト

アストロサイトはニューロンの表面と外界の間を埋めつくして脳全体に分布している、脳の環境そのものであると言ってよい。

3.カルシウム(Ca2+) に注目すると

アストロサイトを表舞台に引っ張り出したのは、Ca2+である。長い間、脳組織の構造を維持し、ニューロンに必要な栄養、イオン環境を整えるだけのために存在すると考えられてきたアストロサイトだが、1980年代になってカルシウム蛍光色素が開発され、細胞内Ca2+濃度を蛍光量としてカメラで測定してみると、アストロサイトがニューロンと同じように活発に活動する様子が捉えられたのである。急にアストロサイトの重要性が浮かび上がってきた。

限られた範囲に素早く興奮を伝えるニューロンとは違い、ゆっくりと広範囲に興奮を伝えるのがアストロサイトの特徴である(図3)。ニューロンは、神経伝達物質(グルタミン酸など)を軸索末端から放出し、樹状突起側の受容体がそれを受けとることで、一方向に素早く興奮を伝達する(この領域をシナプスという)。アストロサイトも実はグルタミン酸に対する受容体をもっている。ニューロンが持続的に興奮して放出したグルタミン酸を受けとったアストロサイトの受容体は、活性化して細胞内でCa2+濃度の上下、つまり振動を引き起こす(映像1)。活性化した細胞内では情報伝達物質(イノシト-ル3リン酸)がつくられ、これが細胞同士をつなぐギャップ結合を介して周囲のアストロサイトへ伝わることで、そこでもCa2+濃度振動を引き起こすのである。アストロサイトはCa2+濃度振動の際に、ニューロンと同様にグルタミン酸を放出していることも分かってきた。アストロサイトからグルタミン酸を受け取ったニューロンは、アストロサイトと同様にCa2+濃度振動をおこす(映像2)。さらにアストロサイトは、Ca2+濃度に依存してニューロンの電気的興奮を調節するD-セリンやアデノシンも放出し、ニューロンの電気的活動レベルを調節していることも分かってきたのである。

(図3) ニューロンはグルタミン酸を介して一方向に素早く興奮を伝え、アストロサイトは周囲にゆっくり伝える。アストロサイトはグルタミン酸を受けとるとCa2+濃度振動を起こす。

(映像1) 培養アストロサイトのCa2+濃度振動の様子

アストロサイトは、グルタミン酸を感知するとCa2+濃度振動を起こす。

(映像2) ニューロンのCa2+濃度振動の様子

ニューロンは、グルタミン酸を感知するとアストロサイトと同様にCa2+濃度振動を起こす

4.Ca2+濃度の上昇、下降を調節するのは?

大脳皮質は、知覚や運動を司る感覚野、運動野、連合野など各領野に分かれている。アストロサイトのCa2+濃度振動は、大脳皮質の中でも現在活動中の部分で見られると考えられる。また部分部分によってCa2+濃度振動のおきやすさが違うこともわかってきた。このようなパターンは、脳の局所の活動に関連しており、複雑な脳のはたらきを支えていると言ってもよい。そこで私たちは、Ca2+濃度振動を調節する物質を探し出せば、各領野の存在の意味がわかってくるだろうと考えた。

ラットの脳から取り出したアストロサイトを血清で培養したところ、脳内アストロサイトと同じようにグルタミン酸に対して多様なCa2+応答パターンを示した。そこで脳内で局所的に増減する環境因子を加えた無血清培地で培養を試みた結果、このパターンを調節する物質が、細胞増殖に必要な成長因子(EGF、bFGF)と内因性発熱物質である炎症関連因子(インターロイキン1)であることを突き止めた(図4)。

(図4)環境因子がグルタミン酸に対するCa2+応答に与える影響

成長因子はCa2+濃度振動を促進し、炎症関連因子は抑制にはたらく。実はアストロサイトは、自分で成長因子をつくり、自身でCa2+濃度振動を促進させることもわかってきた。

成長因子は運動や学習、炎症関連因子はストレスや老化などで増加する脳内の環境因子である。脳内アストロサイトのCa2+応答も、拮抗的にはたらくこれらの環境因子に制御されていると考えると筋が通る。

5.血流を調節するアストロサイト

言語など様々な活動によって、大脳皮質で局所的に血流増加することが、fMRIの研究から明らかになっている(図5)。

(図5)fMRI(functional MRI)

神経活動に伴う血流変化を測定して、その時点で活動中の脳の部位を写し出すことができる。

この例では「言語の理解野」が写し出されている。

画像提供:新潟大学脳研究所附属

統合脳機能研究センター

中田 力

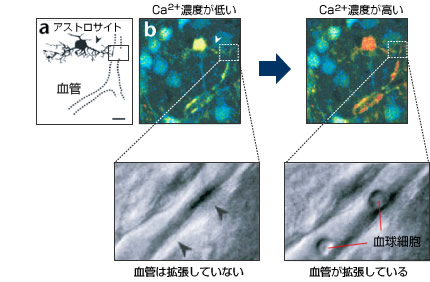

脳が活発にはたらいている箇所ではニューロンも当然活発にはたらいているのだが、実はニューロンは血管に直接接してはいない。ニューロンからグルタミン酸を受け取ったアストロサイトが、Ca2+濃度振動を起こし、血管に接している周囲のアストロサイトへ伝播し、血管を拡張させるのである(図6)。アストロサイトが、血管拡張因子(プロスタグランジンE2など)をつくり出して血管にはたらきかけ、脳内の血流の増加や減少を調節しているのだろうと考えている。

(図6) アストロサイトのCa2+濃度上昇に伴う血管の拡張

アストロサイト内のCa2+濃度が上昇すると、接している血管が拡張する。

(Zonta et al, Nature Neurosci, 2003より改変)

6. 複雑で柔軟な脳を支える

ここまで私たちの研究を紹介し、アストロサイトの多様なCa2+応答パターンと脳の領野化とその複雑なはたらきとの関係について述べてきた。ここで他の研究も参照し、これまでの研究結果をつないだ全体像を描いてみよう。

ヒトの脳は他の生きものに比べてとても複雑であり、正確な情報処理と同時に、柔軟さも必要である。それには大脳皮質の各領野が適切にはたらき、しかも「いつ、どこの領野をつかうか、さらにそれらをどう組み合わせるか」ということを環境に応じて決められることが必要である。これまでニューロンのはたらきだけで複雑な脳のしくみが説明されてきたが、アストロサイトの多様なCa2+応答パターンも含めると、よりよい説明ができる可能性が見えてきた。

(図7) 環境因子が脳のはたらきに与える影響

脳内で成長因子が増えると、アストロサイトでCa2+濃度振動が起こって血管が拡張し、栄養や酸素が供給されて脳のはたらきが活発になる。逆に炎症関連因子が増えると、ニューロンが興奮してもCa2+濃度振動はおこらず、血管も拡張しないので、脳があまり活発にはたらかない。

脳のある領野で成長因子が増えると、アストロサイトのCa2+濃度の振動性が高まって血管を拡張しろという情報が伝わり、血流がよくなることでその領野が活発にはたらく(図7)。反対に、炎症関連因子が増加すると、たとえニューロンからグルタミン酸を受け取っても、Ca2+濃度振動がおこらず、血管は拡張しない。発育や学習によって脳の活動が高まり、障害や加齢で活動が抑制されるという日常の体験の背景には、このようなはたらきがあるのかもしれない。また血流の極端な減少は脳虚血や躁鬱病にも結びつくため、病気を考える時にもこの視点は重要である。

脳はアストロサイト、ニューロン、血管の3者が協調してはたらくことで、安定にその機能を発揮しているのである。とくに今回紹介したアストロサイトは、それぞれの領野がおかれている環境を反映して柔軟にはたらき、多様なカルシウム応答パターンをつくり出し、“複雑であいまいな”ヒトの脳を生み出すのに一役買っていると考えてよさそうである。脳は、それぞれの要素があまり活発にはたらき過ぎると頭痛を起こすなど、活発ならよいというものでもないようである。分子、細胞、脳組織、行動、病態と、様々な階層の話題をつなぐ研究が始まった段階であり、ここから脳のはたらきの基本を統合的に捉えると同時に、医学、医療への展開、脳機能の理解に基づいた新しい技術の開発をこれまでとは少し違った方向で探れるのではないかと考えている。

森田光洋(もりた・みつひろ)

1967年生まれ。東京大学理学系大学院修士課程終了(生物化学)

1992年~1997年まで日本たばこ産業株式会社勤務。

1997年4月より東京薬科大学 生命科学部 脳神経機能学助手。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)