RESEARCH

時を刻むバクテリア

生命とリズムは本質的に分かちがたいものと言ってよいだろう。生きものの基本単位である細胞は分裂して増える。そこには必然的に分裂のくり返し、つまりリズムが生じる。多細胞生物になって個体発生をするようになっても、やはりくり返し、リズムが見られる。そして個体内には、脳波の振動や解糖系の代謝振動などさまざまな反応によっておこるリズムがあるのだが、これらは比較的短い周期だ。一方、年に一回繁殖する生きものたち、更には竹の開花のように60年単位という長大なリズムもあり、周期はさまざまだ。その中で約1日周期のリズムを概日リズムといい、生きものが体内に持つ「生物時計」が自律的な概日リズムを刻んでいることが近年明らかになった。しかも生きものはそのリズムを環境に調和させる。大学2年の時「生物時計」に興味をもったのは、さまざまな生きものが奏でる千差万別のリズムの面白さに惹かれたこともあるが、実はむしろ「生物時計」という物言いそのものへの科学史的な興味だった。科学が誕生した頃、ヨーロッパでは時計が機械の代表であり、機械の象徴でもあった。そのイメージは文化的にも社会的にも大きな影響を与え、生命を時計になぞらえる議論もずいぶん昔から存在した。そうした文化的な伝統の中で、現代生物学における「生物時計」というものの見方がどのように生まれ、定着していったのか大変気になったのだった。シアノバクテリアを使った生物時計の研究と、「生命と時計」をめぐる歴史の探索。この2つが「時」に魅せられた私のライフワークだ。

1. 概日リズムの基本モデル

深海や洞窟などごく例外的な環境をのぞくと、昼夜の交替はほとんどの生きものにとって最も重要な環境変動のひとつだ。生きものはこの昼夜サイクルに、効率的に適応するために、体内に内因性の概日リズムを備えている。いわゆる「体内時計」、「生物時計」である。人間では、睡眠覚醒、体温、内分泌系の活性など、たいへん多くの生理活性に概日リズムがみられる。概日リズムが乱れた場合の身近な例が「時差ぼけ」で、体内のリズムと外界の環境サイクルの同調が強制的にはずされるために起こる生理障害だ。また、神経症に概日リズムの異常が関与しているケースも多いし、睡眠不足による様々な事故も、概日リズムを考慮しない人間の無謀な営みからくる悲劇といえる。

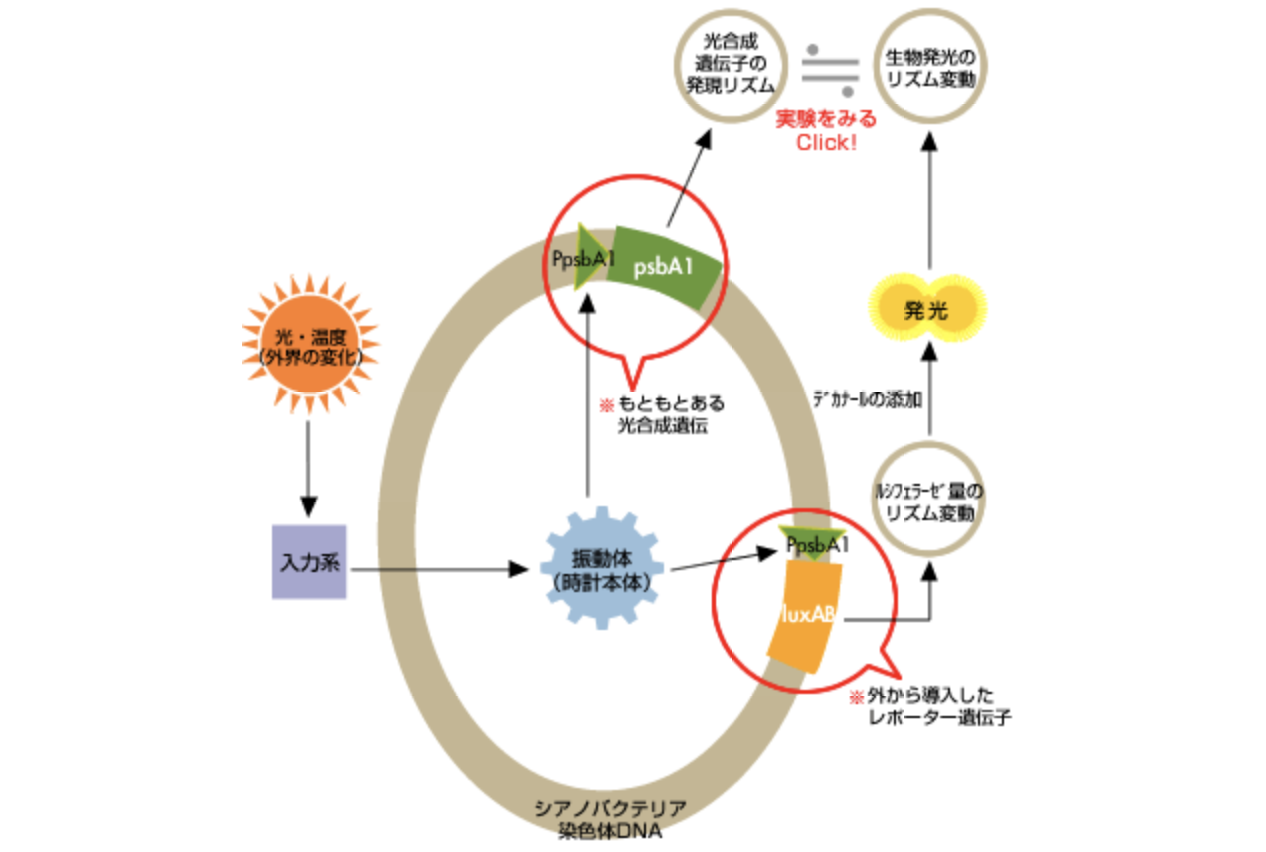

概日リズムには3つの特性がある。まず、光など外環境条件を一定にしても振動が約24時間周期で維持されること。第二に、光などの特定の外界刺激に応じてリズムの位相が変化すること。これは機械時計の時刻あわせに相当する。第三は、様々な温度条件でも周期の長さが比較的安定していることである。このような概日リズムの特性を実現するには、最低限三つの要素が必要だ(図1)。いわば時計本体である「振動体」は約24時間周期の基本振動を生み出す。 「入力系」はその振動体に明暗サイクルなどの外界の環境変化の情報を伝え、 時計を外環境に同調させる。 振動体によって生み出されたリズムを様々な生理活性リズムとして実現するのが時計の針にあたる「出力系」だ。哺乳動物の体の組織レベルで大まかに見ると、「入力系」が目の網膜から脳へ光が入る経路にあたり、脳の視床下部にあるSCN(視交叉上核)部位が「振動体」の中枢で、SCNからのシグナルを受ける睡眠覚醒や免疫系のリズムが「出力系」となる。

(図1) 概日リズムの基本モデル

2. シアノバクテリアの概日リズム

概日リズムは個体だけに見られる現象ではない。体内では細胞間・組織間の機能の同調があり、集団では個体間の同調が実現する。さらに、さまざまな集団同士の行動の相互作用にも影響が及び、地球上の生物たちの壮大な共存リズムが生み出される。このように細胞から地球まで様々な階層で内と外の同調をもたらすところが、概日リズムの面白さの一つだ。

概日リズムの基本を分子のはたらきとして理解しようというのが目下の私たちの目的である。それには、時計システムの三つの要素「振動体」、「入力系」、「出力系」の分子基盤を解明するとともに、それらがどのように相互に関連しているかを階層的に読み解く必要がある。そこで,私たちのグループは,概日リズムの見られる最も単純な生きもの、シアノバクテリア(註)を使って研究している。シアノバクテリアは藍藻あるいは藍色細菌ともいわれ、光合成を行う原核生物だ。近藤博士(名古屋大学大学院理学研究科・教授)らは、シアノバクテリアの概日リズムを、生物発光レポーターという手法を用い、一週間以上にわたって連続的にモニターする実験系を組み立てた(図2)。

(図2)生物発光レポーター法【仕組み】

まず、シアノバクテリアの生物時計が制御する光合成遺伝子psbAI のプロモーターPpsbAI と、発光酵素を発現するルシフェラーゼ遺伝子luxABを連結してレポーター遺伝子PpsbAI :: luxAB をつくる。次に、これをシアノバクテリアの染色体DNAに導入する。

レポーター遺伝子を導入したシアノバクテリアの生物時計がはたらき光合成をはじめると、もともとシアノバクテリアがもつ光合成遺伝子psbAI の発現が活性化すると同時に、レポーター遺伝子PpsbAI :: luxAB の発現も活性化してルシフェラーゼがつくられる。逆に生物時計が光合成遺伝子psbAIの発現を弱めると、ルシフェラーゼもつくられない。ルシフェラーゼ量の変動は基質デカナールとの発光反応で検出できる。つまり、シアノバクテリアのコロニーの生物発光強度を測定すれば、光合成遺伝子の発現リズムが捉えられるのだ。

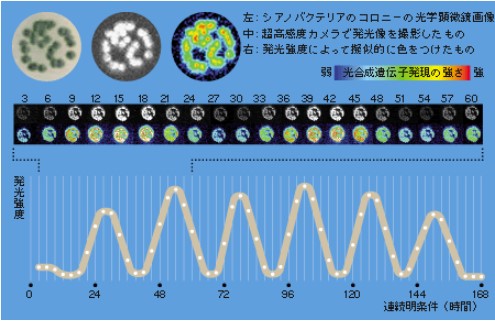

(図2)生物発光レポーター法【実験】

シアノバクテリアを明暗サイクル下で培養したのち、連続明条件に移して生物発光を測定すると、はっきりとした約24-25時間周期の生物発光リズムが現れる。自動微弱光測定装置を使うと、寒天培地上の1万コロニーの概日リズムを同時に測定できる。

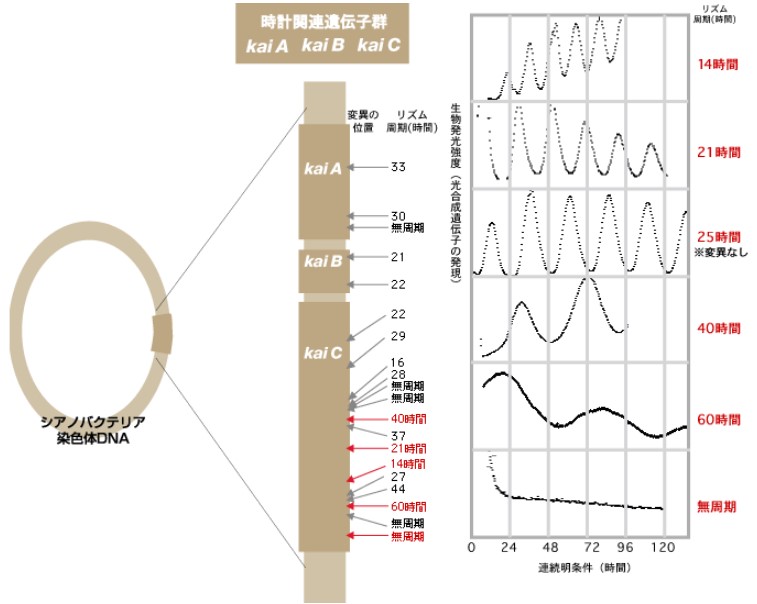

この実験系を用いると、シアノバクテリアのコロニーの生物発光強度によって光合成関連遺伝子の発現に見られる概日リズムを捉えることができる。近藤博士らはさらに、突然変異を誘発する薬剤でシアノバクテリアを処理し、約24時間周期の野生型とは異なり、正常な概日リズムを刻めなくなった変異体を分離した。このような突然変異の原因となる遺伝子を探した結果、時計関連遺伝子群kaiA、 kaiB、 kaiC(「回」にちなむ)が見つかった。kaiA、 kaiB、 kaiCは隣り合った3つの遺伝子で、とくに遺伝子kaiCの配列がわずかに変異しただけで、短周期、長周期、無周期などの様々な変異が引き起こされる(図3)。私は大学院生としてこの作業に参加してから、主にこれら時計遺伝子のはたらきを解析してきた。周期変異という表現型を生むkai遺伝子群の存在はわかったが、実際にシアノバクテリアが体内でリズムを刻むしくみはどのようになっているのだろうか。

(図3)時計遺伝子の変異によっておこる概日リズムの変異

代表的な周期変異シアノバクテリアの変異位置(左)と、その生物発光リズム(右)。

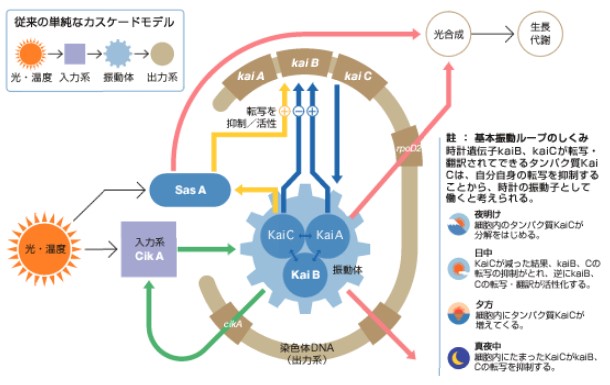

(図4)シアノバクテリア概日リズムの多重ループモデル-単細胞の中の複雑なしくみ-

では、 シアノバクテリアの概日リズムを生み出すモデル(図4)として最近出したものを見ていただきたい。時計の基本振動を発生させる振り子はタンパク質KaiCだ。時計遺伝子kaiB,kaiC の発現が活性化してできるタンパク質KaiCは、遺伝子kaiB, kaiC の発現を抑制する因子でもある。つまり、KaiCが自分自身の発現を抑制する負のフィードバックをもとに基本振動が発生する(青の矢印&註)。いっぽう,遺伝子kaiAの発現が活性化してできるタンパク質KaiAは、遺伝子kaiB, kaiC の発現を促進する因子であり、正のフィードバックとしてはたらいている。さらに、タンパク質KaiC はヒスチジンキナーゼSasAにも結合してその活性を周期的に調節し,遺伝子kaiB, kaiCの発現を調節して基本振動を安定化する(黄の矢印)。また、振動体は光入力系因子CikAの発現も制御する(緑の矢印)。

これだけでも複雑なのに、最近の解析により、KaiA, KaiB, KaiCがつくる基本振動にはさらに何重ものフィードバック過程が入り組んでいることが分かってきた。タンパク質KaiCがKaiAやKaiBと周期的に相互作用しながら染色体DNAの高次構造に影響を及ぼし、光合成や生長に関与する遺伝子も含め、ゲノム上のほとんどすべての遺伝子の発現を周期的に制御するらしいのだ(ピンクの矢印)。

最も単純と思われる単細胞のシアノバクテリアでも、これだけ複雑なしくみになっている。生きものの概日リズムが生み出されるしくみを理解するには,細胞全体を見直す作業が必要だと実感している。複数の遺伝子や分子がどのようにして複雑なネットワークを構成して働いているのかを見極め、さらにそのネットワークシステム間の連携を把握することになるだろう。恐らく、生物時計に限らず、生命現象はすべてこのような形で動いているに違いない。ゲノムの解析が行われ、すべての遺伝子のはたらきの全体像を見ていかなければならないことになった現在、これは生物学全般に求められる重要課題である。概日リズムの研究は、その試金石としても注目されるようになってきている。

(註)シアノバクテリア

藍藻あるいは藍色細菌ともいう。原核の生物で、海、湖沼、土壌面、岩上面、生体など至るところに生息する。光と二酸化炭素から糖と酸素をつくる光合成をおこなう。植物がもつ葉緑体の起源は、およそ18-10億年前に真核細胞にシアノバクテリアが共生したものである ことがわかっている。<関連記事-生命誌30号「光合成-生きものが作ってきた地球環境」>。一部のシアノバクテリアは大気中の窒素を吸収して核酸やタンパク質をつくる窒素固定をおこなうが,光合成で出す酸素が窒素固定を阻害してしまう。そのためシアノバクテリアは、光合成ができない夜にのみ窒素固定をおこなう。昼は光合成、夜は窒素固定というこのリズムは太陽から遮断した実験室の連続明条件でも見られる。シアノバクテリアは、体内に生物時計をもち自律的な概日リズムを刻む、もっとも単純な生物なのだ。

3. 「生命と時計」をめぐる歴史

さて、私にとってもう一つの重要課題が、「生命と時計」に関する科学史・文化史の探求だ。

12世紀以降、西欧では「時計」は正確さ・自働機械・教会の権威・王権・秩序などの象徴として君臨し、労働形態や経済観念、時間感覚に大きな変更をもたらしただけでなく、文化・思想・政治にも巨大な影響を与えた (図5)。生命や人間のありようについても、時計を引き合いにした数々の有名な論争がある。時計を作ったのは時計職人、では人間を作ったのは誰かなどという問いは中でもよく知られている。人間のみならず、生命、社会、政治体制、神の権威までもが時計になぞらえられていたところを見ると、時計のイメージの根の深さは相当のものだったようである。

(写真)西欧での時計のイメージの例。

左は「節制」(テンペランティア)を象徴する時計、右は墓標にみられる「死と安息」を象徴する時計(16世紀)。ともによく見られるモチーフ。ミュンヘンにて(撮影:岩崎)

一方、生物時計という概念は20世紀初頭にドイツで誕生した。当時、生命と時計の対比の歴史的経緯を知る西欧の有識者・神学者たちは、その概念を聞いてどう思っただろうか。あるいは、その頃には旧来の時計のイメージは影響力を失っていたのだろうか? 私はいくつかの理由から、生物時計は科学史研究の興味深い題材になりうると思う。 (i)機械時計を前提とした生物の機械モデル参照型の概念であること、(ii)生物時計の研究自体は比較的歴史が浅く、資料収集が比較的容易でありながら常に学際的であること、(iii)前述のように、生命と時計の比喩に関する長い伝統があったこと(神学、自然哲学、社会学、政治学、倫理学,美学)、(iv)東西占星術におけるバイオリズム的な考え方が、生物時計概念の登場と発展にどのように作用したか興味深いこと、(v)時間医療を中心に、科学の社会へのコミットメントが積極的に行われていること。

「コラムの庭」にも書いたように、生物時計という生物学上の成果は、何世紀にもわたる生命と時間を巡る様々な知的探求の到達点の一つでもある。その歴史全体を俯瞰しようというのは、私にはあまりにも大それたテーマにも見えるが、そうした試みを通して現在の生物学研究の歴史的含意を問い直す意義は、決して小さくないと信じている。

岩崎秀雄(いわさき・ひでお)

1971年東京都生まれ。名古屋大学農学部農学科卒業、同大学院人間情報学研究科博士前期課程修了、同大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。日本学術振興会ポスドクを経て2000年より名古屋大学大学院理学研究科助手、科学技術事業団CREST研究員併任。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)