Science Topics

発生生物学の半世紀

-科学を作るひととその歴史

未知のテーマの開拓を目指す研究者にとっては、過去よりも現在・未来が重要だ。しかし、ときには過去の出来事を振り返り、歴史の中に現在を置いてみることで、今の状況がより良く見えることもある。そんな思いを込めたユニークな会が、今年4月京都で開かれた。

20世紀後半に大きく発展した生物学の中で、発生生物学は間違いなくもっとも変化した分野の一つだ。受精卵に始まる個体発生のメカニズムが、この十数年の間に次々と遺伝子レベルで解明され、かつて神秘的と思われたプロセスが、次第に明快な言葉で語られるようになりつつある。

そうした発生生物学の半世紀を、研究者自らが振り返り、その歴史と意味について考えてみようという会が、今年4月に開かれた。オーガナイザーはJT生命誌研究館の岡田節人館長。会のタイトルは「発生生物学の半世紀」。京都嵐山・渡月橋のほとりで開かれた会に集まったのは、日本を含む9ヵ国、約30人の研究者たち。各人は、それぞれのスタイルで自分がかかわってきた研究分野の歴史を語った。

冒頭に登場した岡田節人館長は、再生の研究から始まり、やがて細胞・遺伝子、そして現在の「生き物の多様性」に対する関心へと展開していった自分白身の歴史を語り、それが18世紀から始まり現在に至る発生生物学の歴史そのものと、不思議なほどよく一致しているということを紹介。

ホヤ(京都大・佐藤矩行教授)、メダカ(名古屋大・尾里建二郎教授)、粘菌の発生(岡崎基礎生物学研究所・竹内郁夫元所長)、そしてクラゲの再生、胚誘導(東京大・浅島誠教授)などの話題の後、スイスのゲーリング(Walter J.Gehring)博士が、ホメオボックスの発見と目を作る遺伝子の研究(「生命誌」12号)について語った。

参加者の中には、キメラ胚技術の開発者として知られるフランスのルドワラン(Nicole Le Douarin)教授(「生命誌」11号)のように、「まだ自分は現役で、過去を語るのは躊躇する」と、現在の研究を紹介した人もいたが、その中で「発生生物学者のパターン形成」と題した英国のマクラーレン(Anne McLaren)女史の話は、「半世紀」を語るというテーマにふさわしいものだった。

「BRHは楽しかった!」

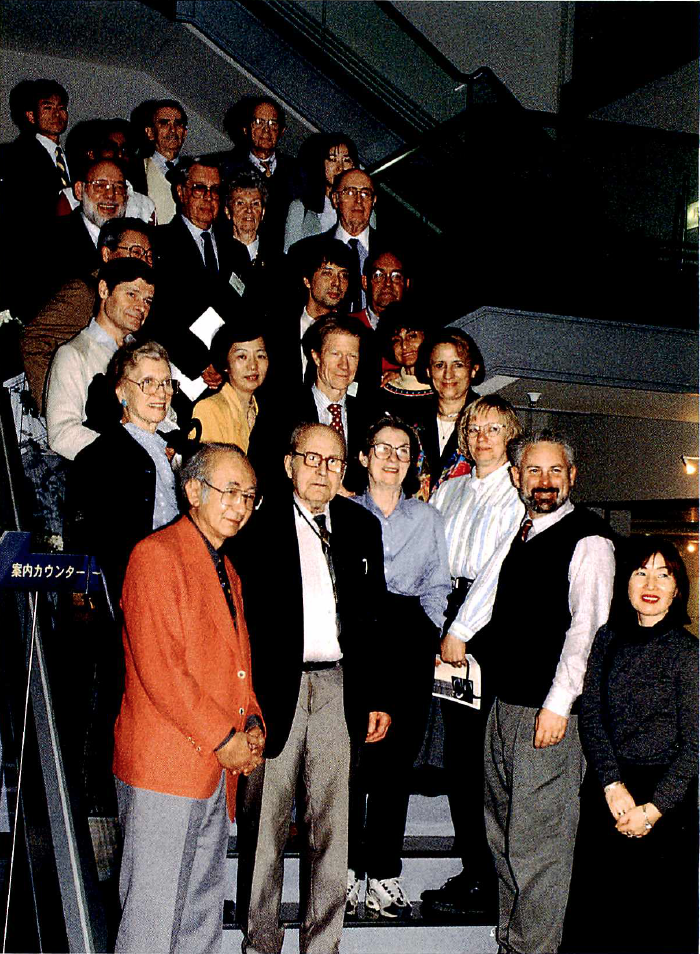

訪間の最後に1階ホール入り口で。後列真ん中より(会での講演者のみ)、A.モスコーナ・シカゴ大学名誉教授(米)、J.R.コールマン・ブラウン大学教授(米)、(左下へ)V.ナンジュンダイア・インド国立科学研究所教授、(その前)W.J.ゲーリング・バーゼル大学教授(スイス)、L.O.サクセン・前ヘルシンキ大学学長(フィンランド)、(一人おいて)、J.D.エバート・ウッズホール海洋生物学研究所所長(米)、(左下へ)岡田益吉・筑波大学名誉教授、(その前)V.シュミット・バーゼル大学教授(スイス)、(右中央)加藤和人・BRHSICP部門アソシエートディレクター、A.ガルシアベリ一ド・マドリード大学教授(スペイン)、(左下へ、一人おいて)中村桂子・BRH副館長、J.B.ガードン・ケンブリッジ大学教授(英)、N.ルドワラン・フランス・アカデミー発生学研究所所長(フランス)、(前列へ)岡田節人・BRH館長、G.V.ロパチョフ・ロシア国立科学アカデミー教授、A.マクラーレン前ロイヤル・ソサエティ副総裁(英)、(一人おいて)S.F.ギルバート・スワースモワ・力レッジ教授(米)。

マクラーレン女史は、マウスの初期発生に関し、胚の着床や性の決定のメカニズム、そして生殖細胞の発生など多くの業績を残してきた。ニュートンも総裁を務めていたという伝統ある英国のロイヤル・ソサエティで1991年から5年間、女性として初めて要職(副総裁)についたという人である。

彼女は、自分が発生生物学・遺伝学・生殖生物学という三つの領域にまたがる仕事をしてきた歴史を、それぞれの時点で発表した論文を紹介しながら語った。かつては各分野でばらばらに研究が行なわれており、三つの分野の学会すべてに属しているのは自分一人だったが、やがて研究が進むにつれて、それぞれの分野は融合していったという。個人の歴史を語ることが、そのまま学問の歴史を語ることになるという、見事な話であった。

終わりに近い順番で登場した米国のギルバート(Scott F.Gilbert)博士は、発生生物学の研究者・学生にとってバイブルともいえる有名な教科書の著者だ。彼は、発生生物学の歴史と現状についての膨大な知識をもとに、今世紀の初めに発生生物学が遺伝学と進化生物学から分岐して別の道を歩き出したこと、しかし今、その三つが再び融合、新しい進化の研究分野が登場している、という研究の流れを紹介した。マクラーレン女史の話に次いで、現在、生物学の中で、細分化された学問分野がさまざまな形で融合しつつあるということが、改めて確認されたといえよう。

会の最終日には、外国からの出席者全員がJT生命誌研究館を訪問。科学と社会をつなぐ新しい試みについて説明を受け、見学をした。参加者はいずれも自国で社会的に重要な立場に立ち、科学と社会の協調については強い関心をもつ人ばかりだ。そんな彼らに、JT生命誌研究館の活動は非常に興味深いものと映ったらしく、中村副館長やスタッフに次々と質問を投げかけていた。なかには、スイスから来たシュミット(Volker Schmid)教授のように、帰国したらすぐに自分の国にも同じようなものが作れるよう努力するとはっきりと言い切って帰った人もいた。

さて、今から50年後にはどんな人たちがどこで集まり、どんな会を開いているだろうか。

(本誌・加藤和人)

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)