顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

動物と神経の誕生

2016年11月1日

神経系がゲノムやクロマチン情報とは全く異なるレベルの情報システムを形成していることは明らかだ。ただ、これは神経系が高度に発達した動物についての話で、神経細胞誕生=新しい情報の誕生ではない。即ち、無生物から生物が誕生した過程と同じ問題が、神経系から新しい情報が生まれる過程に存在している。そこで、今回から神経細胞の誕生によって可能になった情報システムの成立について、動物進化過程を振り返りながら考えようと思っている。

この新しい情報システムは、もちろんゲノムやクロマチン情報とは密接な相互依存関係にあるものの、半独立の情報システムを形成していると言える。

例をあげて説明しよう。これまで述べてきたフェロモン、クロマチン情報は、ゲノム情報から独立して情報として働くことはできない。例えば、クロマチン情報はゲノムを構造化するとともに、この構造を変化させることでゲノム上の様々な大きさの領域にある遺伝子が利用可能かどうかを決定する(65話図3)。すなわち、クロマチン情報はゲノムとの関係を前提に複製可能で、その情報はゲノム上の遺伝子発現の違いとして表現される。誤解を恐れず例えるなら、ゲノム上の遺伝子の発現を指令するアルゴリズムと言える。

同様にフェロモンも、クロマチン情報やゲノム情報の変化を誘導することが主要な機能だ。フェロモンやクロマチン情報は独自の情報として振舞っても、ゲノムから決して独立することはない。

しかし、神経系による情報の解釈、生成、伝達は、ゲノムは言うに及ばず、クロマチン情報からもかなりの程度独立していると考えられている。実際、人間の脳が生み出した情報は、ゲノムやクロマチン情報からは独立している。だからこそ、神経系をコンピュータで再現できると考える科学者は多いし、また脳自体をコンピュータの一種として理解しようとする科学者は多い。

私自身は、神経を媒体とする情報システムは、コンピュータと同じで、神経細胞同士が階層的なネットワークや回路を基盤にしたシステムだが、その回路自体がクロマチン情報やゲノム情報と相互作用できることが、神経系独自の情報システム形成に重要な役割を果たしていると思っている。ただ、この問題については最初から議論するのを避けて、まず神経細胞の誕生から脳の誕生に至る神経系の進化を段階的に見ていきながら、それぞれの段階で神経系を情報の観点から眺め直すとともに、結合性とクロマチン情報や、ゲノムなどの下位の情報との相互作用について考える。

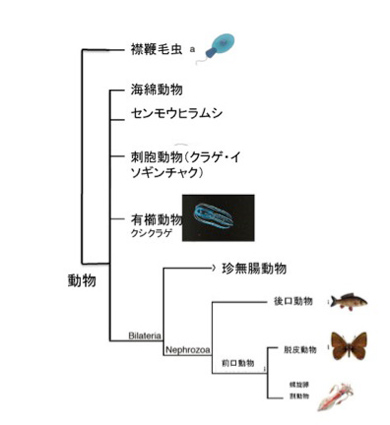

最初は神経細胞の誕生だ。現存の生物の系統樹から判断すると、神経細胞は動物、すなわち動く能力を持った多細胞生物の誕生とともに生まれてきたことは間違いない。図1に示した系統樹では現存の多細胞生物を5種類に大別しているが、海綿動物とセンモウヒラムシには、いわゆる神経細胞は存在しないことがわかっているが、残りの動物は全て神経細胞を持っている。

図1:動物の系統樹 現存動物の系統樹。この図では、神経細胞や筋肉細胞を持たない海綿やセンモウヒラムシを、他の動物から区別して表しているが、ゲノムから得られる系統樹とは一致しない。

では神経細胞は動物が進化した後現れたのか?

海綿やヒラムシに最初から神経がなかったかどうかは議論が分かれている。というのも、図1のクシクラゲは、ゲノム系統樹から見ると他の4種の動物から最も早く分離した系統で、左右相称動物から見て系統上最も離れている。ところがこのクシクラゲに神経細胞が存在することから、より左右相称動物に近いヒラムシや海綿にも最初は神経細胞が存在し、その後神経細胞を退化させたと考える説もある。

これとは逆に、神経細胞と、他の興奮性の細胞とを区別する指標として用いられるナトリウムチャンネルは左右相称動物だけにしか見つからないことから、クシクラゲと他の動物が別れた後、クシクラゲと左右相称動物は独自に神経細胞を発生させたと考える説もある。

いずれにせよ、最初の神経は私たちが一般的に持っている軸索、細胞体、樹状突起からなる典型的な神経ではなく、外界からの刺激に反応し、その興奮を他の細胞に伝達する能力を備えていても、より普通の細胞に近い形態を持っていたのではないだろうか。実際、興奮性の細胞系列の一部は、興奮を力に変える筋肉細胞へと発展する。一方、様々な刺激を感知して、他の細胞に伝達する能力を持つ細胞から神経細胞が生まれたのだろう。細胞の興奮に必要なイオン勾配の維持機能、そのイオンを選択的に通過させ膜電位を発生させるイオンチャンネル、そして興奮を他の細胞へ伝える化学システムは動物の誕生前に進化し、採用を待つだけになっていた。

では、神経細胞が生まれることで何が可能になったのか、現存の生物で見てみよう。

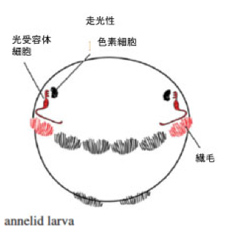

図2にゴカイの幼生の光受容体神経細胞について示すが、環形動物幼生の神経系は、まだ組織化されない単独の神経細胞が、どう神経細胞進化の初期に使われていたかを考えるいい材料になる(図2)。

図2:ゴカイ幼生の走化性

G.Jekely et al : An option space for early neural evolution,

Pil.Trans.R.Soc.B :

370:2015.0181 Fig2Aより改変、この図の元となったoriginal 論文はJekely et al, Nature 456, 395, 2008)

ゴカイの幼生は繊毛を使って水中を浮遊しているが、光を感じると繊毛運動を調整して光の方向へ移動する走光性を示す。これに関わるのが図2で示した3種類の細胞、色素細胞、神経細胞(光受容体細胞)、そして繊毛を持つ上皮細胞だ(original 論文はJekely et al, Nature 456, 395, 2008)。図に示す様に色素細胞とそれに結合する神経細胞により色素細胞で吸収された光エネルギーが神経興奮として受容され、同じ神経細胞が繊毛上皮とコリン作動性のコンタクトを形成することで繊毛の動きを調節している。片方の目にだけ光を当てると、光を受けた方だけ繊毛の運動頻度が低下し、結果幼生は光の方に進む。

この研究から、神経細胞の出現により、外界の物理的刺激を感知して、他の細胞(近くの繊毛上皮細胞)にそれを伝達して、活性を変化させる一連の過程が可能になっているのがわかる。

光や温度、あるいは圧力などの物理変化に素早く対応することは、生物の生存にとって重要な条件だが、神経細胞出現後の素早い反応はフェロモンのような化学的シグナル分子だけでは実現できない。このため、光などの外界の物理的刺激に素早く反応するための分子メカニズムは動物誕生以前から存在していた。例えば、単細胞生物クラミドモナスの走化性に利用される光を感じて開くイオンチャンネル、チャンネルロドプシンはその典型で、この分子を使った光遺伝学は、脳研究を席巻する勢いだ。

このような様々な物理刺激を感知して素早く個体の行動を変化させるシステムは、高等動物への進化過程で神経系の属性へと集約していくが、ゴカイの幼生の走光性行動には様々なメカニズムが組み合わさっている。

動物の運動のほとんどは筋肉、あるいは筋上皮と呼ばれる筋肉と上皮の中間のような細胞により行われる。実際、ともに興奮性の細胞と言える神経と筋肉は動物の誕生とほぼ同時に出現している。一方繊毛による運動は例えばゾウリムシなどの繊毛虫から見られるシステムで、より古い起源の運動生成システムと言える。私たち人間も含め、繊毛運動が神経支配を受けることは珍しく、その方向性やパターンは上皮の持つ極性を含むplanar polarityと称される特性により決められている。ゴカイの幼生は、この古いplanar polarity様式と神経支配という新しい様式を組み合わせて運動を調節している面白い例だと言える。

神経細胞により繊毛運動の強弱を直接神経支配することは難しい。結局ゴカイの幼生で見られるように、繊毛を持つ上皮自体に働いて、その細胞の持つ繊毛の運動を全て止めるという方法をとらざるをえない。

またもともと繊毛は早い大きな動きには向いていない。このため動物では、神経とアクトミオシン収縮系を備えた筋肉とがセットで働く"運動"が優勢になっていく。この組み合わせにより、一つの神経シグナルを複数の筋肉細胞の収縮に使うことが可能になり、大きな力を発生させることができるようになった。

もちろん、神経支配による上皮の活性調節は、ホルモン分泌の神経支配などとして今も見ることができる。

以上繰り返しになるが、ゴカイの幼生で見られる神経細胞の役割は、1)物理刺激を感受して、2)それを素早く他の細胞に伝達し、3)個体全体を刺激に対応させる、ことに尽きる。また同じ系が収縮性の筋肉細胞と組み合わさると、繊毛運動をはるかに超える大きな運動が可能になる。

最後に、神経細胞誕生により生まれた新しい可能性を情報と進化の観点から考えてみよう。

高等動物の脳神経システムには、間違いなく新しい情報システムが存在しているが、神経細胞や筋肉細胞の誕生により、これにつながる新しい情報システムが誕生したとは言えない。例えばクオラムセンシングでのフェロモンの働きに見られるのと同じ、環境の変化を感受して決まったアクションを起こす、インプット・アウトプットの関係が、より複雑化しただけと言っていい。事実、ナトリウムチャンネルの出現といった、新しい分子の誕生によるメカニズムの多様化がこの過程で起こったものの、例えば脊椎動物進化で抗体分子が現れるといった、本当のイノベーションは起こっていない。

しかし、物理刺激を感知できるようになり多様な環境変化に対応できるようになったこと、素早い反応が可能になったこと、そして筋肉の誕生により大きな運動が可能になったことは、環境を自己に同化する進化の駆動力の観点から見ると、大きなイノベーションだったと思える。

環境を感知して自己を守る反応という点ではフェロモンと同じだが、素早く、方向性を持った動きが可能になると、好ましくない環境を回避することで生存する個体数は当然増える。さらに、筋肉が生まれると素早い大きな回避行動をより刺激に合わせてコントロールすることで、多様な生息環境を選ぶことができる。これは環境を作り直したのと同じことで、環境の自己や種への同化が起こっていると見ることができる。こうしてより適した環境に移動することで、当然選択圧は下がり、多様性を維持する方向に働く。

このように、フェロモンも、神経や筋肉も、ゲノム情報による自然選択をできるだけ回避する方向に働く。実際、生きている個体の適応性は、それ以前のゲノム多様化と、選択の結果だ。新しい現在の環境に適合するかは試されたことがない。これに対し、新しく生まれた情報システムは全て、今生きている個体の生存に関わる。このように、今という時間への適応を拡大することが、生物の多様化に貢献したと思う。神経や筋肉で言えば、運動性が質及び量の面で大きく高まることで、動物は急速に地球上の様々な環境へと拡大できた。すなわち、過去の進化で獲得された環境適合性に合うよう個体が環境を選び、場合によっては改変することで、選択をかわしてゲノムをさらに多様化できたと思う。

新しい情報誕生まではまだまだだが、神経細胞の誕生はさらに新しい展開を見せる。次は記憶の誕生について見ていく。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)