顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

生きた細胞の再構成は可能か

2016年7月1日

これまで断片的にではあるが、生命誕生を考えるための様々な条件、あるいはシナリオについて解説してきた。多くの読者の方が、「条件さえ整えば無生物から生物が生まれる過程を構想することは全く不可能ではない」と考えてもらえる様になったのではと期待している。

このシナリオで最も重要なゴールは転写(ポリメラーゼ)機能+翻訳機能(tRNA+rRNA)を備えた原始ゲノムの誕生だ。もちろん原始ゲノムの誕生には、その維持と複製を支持する環境条件が必要だが、一旦誕生すると、この原始ゲノムはオーガナイザーとなって、環境を構成する分子を一つ一つ同化し、環境から独立しLUCAに至る。原始生命と呼べるのはLUCAが最初だが、最も重要なスタートラインは原始ゲノムの誕生と考えている。

40億年前の地球で起こった詳細をこのシナリオが説明できているとは到底思えないが、環境がまず形成され、それに寄生する原始ゲノムが誕生し、環境を自己に同化するという順番はおそらく間違っていないのではと思っている。

このシナリオでは、生命誕生に必要な分子は、もともと熱水噴出孔での「有機化学法則」に従って、個別に合成されるもので、各過程は独立に進み、組織化されてはいないと考える。従って、熱水噴出口の中のマイクロセルには、たまたま存在する分子ごとに多様な環境が形成されている。その中の一部の条件が、RNAワールド(イコン・インデックス記号的段階)から原始ゲノムへの進化の発展を支えることが出来たのだろう。これは全て熱力学と、非平衡熱力学が支配する過程と言っていい。

原始ゲノム誕生までの条件が地球上に揃う過程を頭の中で考えるのは簡単だが、これが実現するために必要な有機物の合成が維持される環境を、地質学的に十分長い時間維持することはそう簡単ではない。その意味で、地質学的時間一定の状態を維持できる熱水噴出孔の存在は欠かせない。この時、原始ゲノム誕生までに最低限いくつの分子が必要か決めることは、重要な課題だろう。というのも、タンパクや脂質の合成が互いに制約しあって一定の秩序を持って行われるとしても、この段階までの合成は原則ランダムで組織化されていない。必要最低限の数があまりに多いと、ランダムな化学合成ですべてを揃える確率は当然低下する。

ではいくつの分子が原始ゲノムの独立に必要だったのだろう?

実験室の環境で自律的生物を維持できる最小限の遺伝子数については、CJ Ventorのグループが精力的に研究を続けている。全部あわせても517個の遺伝子しか持たないマイコプラズマにトランスポゾンを感染させ、多くの遺伝子を同時にノックアウトする方法で、どの遺伝子が生存に必要かをしらみつぶしに探索した研究が1999年にScienceに発表された(Hutchinson III et al, Science 286:2165, 1999)。

たかだか265−350個の遺伝子で自律生命が維持できるというVenter達の結論には、無生物から生物への再構成過程を研究できるのではと私も興奮した。この数は、その後トランスポゾンの挿入された個々の遺伝子を丹念に検討し直す研究から、382個へと上方修正されている(Glass et al, PNAS 103:425, 2006)。それでも400弱の遺伝子があれば、実験室の環境で自律生命が可能であると理解すると、生物合成が手の届くところにきた様な錯覚に陥る。

しかし、生命誕生に必要な最低限の遺伝子数が400だとしても、これらが全て揃って地球上に生命が誕生できたようには思えない(計算根拠はない)。即ち非平衡熱力学過程から秩序がもたらされるとしても、億年単位の時間内に400全ての分子が地球の特定の場所に同時に出現する状況を考えるのは難しい。

幸い、熱水噴出孔の物理的条件の安定性については信頼できる。このため、原始ゲノムの存在した環境形成には、合成されたRNAやペプチドだけでなく、熱水噴出孔自体が提供する条件(例えば無機質の触媒作用や、プロトン勾配など)の果たした役割が大きいと思われる。従って、原始ゲノムが独立するまでには、環境を形成するRNAやペプチドの同化だけではなく、新しい機能を持ったRNAやペプチドを合成する情報を獲得することが必要だったと考えている。もし原始ゲノムがこの課題をクリアーできるだけの十分な能力を備えていると確信できれば、LUCA誕生は説明できたのと同じだ。

記号性を持ち、この記号を拡大・複雑化できるとともに複製能を持つ原始ゲノムは、生命ではなく、まだ環境に寄生しているが、多様化、自然選択、選択された個体(原始ゲノム)の複製を通したダーウィン進化を行う能力が備わっており、この過程を介して、環境の分子を同化し、また新しい分子を開発して環境から独立して生命誕生へと発展できる。すなわち、ダーウィン進化が可能な原始ゲノムが誕生した時点で、生命誕生のための基盤は全て整った。

ここで一つ思考実験を考えてみよう。生命最小単位マイコプラズマを集めて破砕し生きた細胞を消滅させる。こうして用意した、細胞内に存在する全ての分子が最適な濃度で維持されたマイコプラズマスープを、必要なら栄養やエネルギーを外部から適宜加えて維持できるとしよう。ゲノムの複製、転写、タンパク質の合成などが十分可能なスープだ。そこに合成された完全なマイコプラズマゲノムを投入すれば、もう一度生きたマイコプラズマが発生するだろうか?もし原始ゲノムがLUCAに発展するなら、マイコプラズマが発生しても不思議はない。

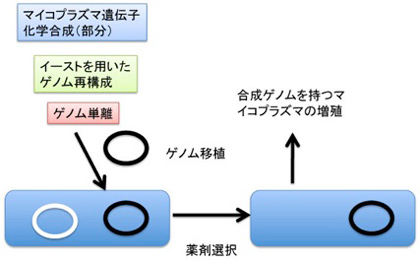

図1 CJ Venterの人工合成ゲノムを持つマイコプラズマ作成実験の概要

私の答えはノーだ。マイコプラズマの細胞質の条件を全て維持でき、その中でマイコプラズマゲノムが複製できたとしても、生物は生まれないだろう。なぜなら、この条件で、ゲノム自体がマイコプラズマの自己とは何かを決める事が出来ないからだ。一方、マイコプラズマのゲノムを外来のゲノムで置き換える実験は行われている。

先ずVenterのグループが行った、マイコプラズマのゲノムを置き換える実験を見てみよう。今年、Venterグループは完全に合成したゲノムを持ったマイコプラズマを作るのに成功して話題を呼んだが(図1:Hutchison III et al, Science 351:6280, 2016)、この時人工合成したゲノムを異なる系統のマイコプラズマに移植し、合成ゲノムを持つマイコプラズマを作成する実験を行っている。このマイコプラズマへのゲノム移植はどう行われたのか見てみよう。

詳細は省くが、合成ゲノムは先ず他の系統のマイコプラズマに移植されている。この時、移植した宿主マイコプラズマが持っていたゲノムを除去する操作は、この実験では行われていない。即ち、合成ゲノムを移植した段階で、宿主のゲノムと、移植した合成ゲノムの両方が共存する時期を経て、薬剤選択により宿主のゲノムが排除され、移植ゲノムが残る方法を用いている(図1)。実際にはこの方法は開発にはずいぶん苦労したようで、その難しさは2007年に発表された論文から窺い知ることが出来る(Lartigue et al, Science 317:632, 2016)。

ただここで注目したいのは、この苦労話ではなく、単離したゲノムは先ず生きているマイコプラズマに移植しないと、ゲノムとして働けないことだ。すなわち、ゲノムが細胞内の様々な過程を組織化するための情報として働くには、細胞が先に生きている(=組織化されている)状態を維持していることが必須である点だ。「卵が先か・鶏が先か?」の生命特有の問題がここでも現れる。

では、宿主のゲノムを除いても、合成ゲノムを移植することは可能だろうか。私は可能だと思っている。しかし、バクテリアから細胞質や細胞膜を傷つけずに残してゲノムだけを除去することは技術的に極めて難しく、このような挑戦が行われていないだけだ。

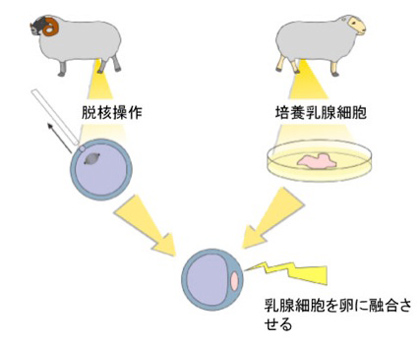

事実、細胞の操作が可能な十分な大きさを持つ脊椎動物の卵子では、核を取り除いた後、他の細胞から単離してきた核を注入し、ゲノムが完全に入れ替わったクローン動物を作ることが出来る(図2)。

図2:クローン羊ドリーの作成。 まず卵子の核を除去した後、乳腺細胞を融合させている。

更に当時理研・発生再生科学総合研究センターの若山らは、細胞としては死んでいることが確認された脳細胞から核を取り出し、それを卵子に移植する事でクローン動物が作成できることを示し、ゲノム情報の維持には必ずしも細胞が生きている必要がないことを示している。従って、生きた細胞を宿主とすれば、宿主のゲノムの有無にかかわらず、ゲノムは働くことが出来る。

ではなぜ原始ゲノムは熱水噴出孔の環境で生命へと発展できるのに、マイコプラズマゲノムはマイコプラズマスープの中で生命へと発展できないのか? また、マイコプラズマスープの中で新たなマイコプラズマが出現しないのなら、熱水噴出孔の環境がどれほど完全でも、原始ゲノムからLUCAが発生することが、本当に出来るのだろうか?これを理解する鍵が自己性だ。

マイコプラズマスープにマイコプラズマゲノムを混合しても生命が発生しない理由を考えると、原始ゲノムと違って、マイコプラズマゲノムは進化の過程で情報に特化してしまい、既に生物の部分になってしまっているからだと言える。

すなわち、原始ゲノムはそれ自身で自立しており、自己性=全体性を持っている。一方、マイコプラズマゲノムはマイコプラズマスープの中で、複製し、タンパク質やRNAやタンパク質を合成出来たとしても、自己性=全体性は失ってしまっている。即ち、マイコプラズムの自己は、ゲノム、細胞膜、細胞質も含めた全体へと拡大している。単細胞生物の自己は、細胞膜で囲まれた内側にあるゲノムも含めた全てで、決してゲノムだけでない。このため、生きた細胞にゲノムを移植する方法で自己の範囲を明確に与えるという過程を踏まないと自己性は生まれない。細胞質スープの中でゲノムが自己組織化を通して細胞としての自己を自然発生させる可能性はあるにしても、その確率は低い。

少しわかりにくい議論になったが、進化により自己性の範囲が拡大することは、我々人間を含む高等多細胞動物を考えるともう少しわかりやすい。

例えば人間の自己は、決して身体の範囲内に制限されているわけではない。例えば私が今書いている原稿も、やはり私の一部だと言える。一方、意識がなくなった私の身体は、生きていたとしても人間としての自己性を失っている。すなわち、神経ネットワークというゲノムとは異なる情報を獲得することで、生物の自己の範囲は広がった(これについては、ゲノムの進化について考えるときもう一度考える)。原始ゲノム、LUCA、そして人間と、自己性が生物の全体を決め、進化と共に自己性の範囲を拡大させ環境を取り込んできたのが生物だ。

この自己性の拡大とは、環境の自己への同化の過程とみることができる。そしてこのことが最もはっきりわかるのが、原始ゲノムが環境を同化していく過程だ。要するに、情報性と自己性を持つ原始ゲノムが誕生すると、原則として無限の新しいタンパク質を作る能力が得られる。ただ、自己性の問題からわかるのは、完全な自己性を維持しているゲノムだけが、環境を統合した拡大自己を発展させることができる点だ。

一端ゲノムが自己の部分になってしまうと、もうゲノムが自己性を決める事は出来ず、従って生物は発生しない。ゲノムは今後は、自己のなかで、情報を担う部分として進化の駆動力として、多様化と複製に関わる。

どうだろう。生物が生まれる一つのシナリオは理解してもらえただろうか。もし疑問があれば、これからはそれに答えることも行いたいと思っているので、問題点を指摘してほしい。

ゲノムは誕生した。次回からはゲノムやゲノム以外の情報の進化について考えていく。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)