顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

情報の独立

2016年3月15日

Ottoの複製子をモデルに、ランダムな化学合成系の過程から、この反応を制約する分子が誕生すると、それが情報と同じ働きをして、反応を一定の方向に導き、一定の構造を複製し続けることを前回示した。これほど強い制約でなくとも、多様化する有機分子が環境条件によりダーウィン的選択をうけ、特定の構造が濃縮されるよう制約されること自体も、考えようによっては、情報が発生していると見ることができる。繰り返すがここでいう制約は物理法則とは違って偶然発生したもので、この制約に基づく情報は独立して存在しているわけではない。すなわち少しでも環境が変化すれば、その情報は消失する。従って、ここではこの様な情報を偽情報と呼んでおく。

偽情報だけでどこまで複雑なシステムが形成可能か?計算機によるシミュレーション実験が必要だろうが、偽情報だけで達成できる複雑性には限界があると思う。これが生命誕生以前の有機合成システムがもつ物理的限界になる。

例えば前回述べたATPエネルギー合成系と、有機分子合成系を両方備えた程度の複雑性をもつ脂肪胞の複製でも、偽情報だけでは安定に複製することは到底不可能ではないかと考えている。では次の段階として何が必要か?

この答えを地球上に存在する生物に求めるとすると、「情報がゲノムとして独立すること」と言っていいだろう。現存のあらゆる生物はセントラルドグマに従い、DNAを媒体としてゲノム情報を独立させ、この情報を複製により増殖するとともに、転写により細胞の維持に使っている。そして、生物が介在しない有機合成系では到底到達できない複雑性を達成している。

ただ、自律的に有機物とエネルギーを形成する代謝システムが、一足飛びに現存の生物が持つ、独立した情報を中心にしたシステムへと転換することは至難の業で、幾つかの中間段階を介在させて考える必要がある。この中間段階として提案されているのが、いわゆるRNAワールド仮説だ。この仮説には様々なバージョンがあり、エネルギーや物質代謝システムに先行してRNAワールドが存在したと考えるreplication first仮説もあるが、ここでは最低限の独立代謝システムと並行して、あるいはその成立後に加わる系として考えていく。

もちろん、どちらが実際に起こったのか、あるいは本当にRNAワールドが存在したのかに答えることは現段階では難しい。ただRNAはそれ自身で明確な情報と機能が共存する有機システムを形成する能力を有し、LUCAへの中間段階として働く可能性がある。まず、その点について見てみよう。

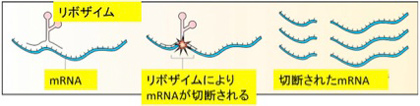

RNAワールド仮説は、タンパク質と同じようにRNAがリボザイムと呼べる様々な酵素活性を持ちうるという発見が基礎となっている。もともとRNAはヘアピンループ構造を基盤とする複雑な立体構造を取り得ることが知られており、タンパク質と同じような酵素活性を持てるのではと期待されていた。1980年に入ってすぐ、後にノーベル賞を受賞するThomas CechとSidney Altmanが、スプライシングや前駆体tRNAが機能をもつ成熟tRNAになる際のプロセッシングにRNAが酵素として働いていることを発見する(図1)。

図1 RNAからできたリボザイムによるmRNA切断を説明したウィキメディアの図(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribozyme.jpg)。Thomas Cechはリボザイムを含む一本のmRNAが、タンパク質の助けを借りることなく自分自身を切断融合する(スプライス)ことを示してノーベル賞を受賞した。

それ以後研究は急速に進み、現在リボザイムは様々な生体機能を調節するために有望な分子として創薬などに利用され始めている。例えば50merほどのRNAをランダムに合成して、その中から特定の分子と結合するRNAを生成して、阻害剤として使うというような使い方が行われている。なぜ期待が大きいかというと、活性のあるRNAを容易に合成できること、それ自身が塩基配列情報を持っているため、同じ分子を複製することが容易であるためだ。

このようにCechとAltmanの発見により、それ自身についての明確な情報を担ったRNAが同時に、酵素活性という機能を持ち得ることが明らかになった。すなわち、偽情報と比べた時、RNAワールドでは、情報が独立性を持っている。以前述べたが、情報は物質ではない。リボザイムではRNAという媒体で表現されていても、次の段階でDNAということなる媒体で同じ内容を表現することができる。まさに、DNAを媒体として独立した情報を持つLUCAの中間段階にぴったりの存在であることがわかる。

ただいくらRNAが情報としての側面と、機能分子としての側面を持つと言っても、最初はRNAが情報に基づいて合成されることはない。少しわかりにくいが、この段階ではランダムにRNAが合成される。すなわち外で降る雨と同じで、自然現象と言える。ただ、できた情報を何らかの方法で解釈することができるようになると、ここに情報が誕生する。ランダムに自然現象として生まれたRNAの中に、このRNAが持つ情報を解釈するRNAが誕生したと考えるのがRNAワールド仮説だ。

これまで説明してきたように、条件が整えば自然現象としてヌクレオチドを合成することができる。またフォスファチジルコリンを主成分とする脂肪小胞はRNAを重合させる活性が高く、50merまでのランダムなポリヌクレオチドを合成するための触媒活性を持つ(Orig Life Evol Biosph 38:57、2008)。従って、現在研究者がリボザイム合成として行っていることは、自然現象として起こる。研究者は、自分の目的に合わせてこの中から特定のRNAを選択し、そこにある情報を使うが、RNAワールド誕生では、まず誕生したRNAの中に、RNAの塩基配列を解釈できる機能が生まれることが必要になる。従って、一般的にRNAワールド仮説ではRNA配列を解釈して複製するリボザイムの誕生を最初のゴールと設定している。

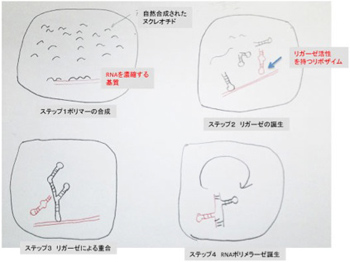

図2 RNAワールド誕生までの過程を描いたJoyceらの仮説。

(Cold Spring Harb Perspect Biol 2012;4: a003608より改変)

Joyceらは先に述べたRNAの重合を触媒する脂肪膜と、RNAが結合して濃縮される基質を備えた小胞の中でRNAの分子進化が進み、RNAポリメラーゼが誕生するまでの過程を図2で示すように描いている。まず、ランダムにポリマー化したRNAはヘアピンループ形成を介して、多様な構造を形成する。ただ、ランダムに合成されるRNAの長さには限界があるので、さらに複雑なRNAを合成するためにはまずRNA鎖同士を結合するリガーゼ活性を持つリボザイムが発生する必要がある。この結果ヘアピン同士が重合を始め、より複雑な構造の大きなRNA分子が形成される。こうして生まれる分子構造の中にRNAポリメラーゼ活性を持つ分子が誕生することでRNAワールドが完成することになる。一旦RNAポリメラーゼが誕生すると、小胞の中に存在するRNAを鋳型として複製が行われる。もちろんポリメラーゼ自身の複製もおこる。

このシナリオを実験的に証明することは難しい。すなわち最初はヌクレオチドしか存在しない状態からスタートして、RNAの分子進化を介してRNAポリメラーゼを誕生させ、自己複製が可能なRNAワールドを形成する実験は行われていない。しかし自己複製可能なRNAシステムが可能なことは理論的にも、実験的にも示されている。

繰り返すがRNAワールドの誕生は、自然に合成されているときは情報でも何でもないRNAの塩基配列の中に、塩基配列を解釈できるリボザイムが誕生した時点で始まる。この時、それまで情報でなかったRNAの塩基配列が、情報に変換される。そしてこうしてできた情報を増殖させられる系は、増殖できず一回で消滅する情報と比べると、当然自然選択の対象になる。また、情報のエラー発生を通して、情報は多様化する。解釈するリボザイムが存在する限り、エラーが起こった情報も、情報として処理され、自然選択を通してより環境にフィットした系が進化することになる。ただ、このRNAワールドは、RNAだけで完結している。従って次のステップは、多様化と自然選択が可能なRNAワールドが、例えば独立代謝システムと相互作用し、両者が組織化された系の誕生だ。次回は、この過程について考えてみる。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)