顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

ダーウィン進化自体が情報を発生させる

2016年3月1日

前回までのLUCAへの道(個人的に可能性が高いと考えている道にすぎないことを断っておく)を手短にまとめると、次のようになるだろう。おそらく水素と炭酸ガスから、アセチルーCoAあるいは、より単純な代換え化合物を合成するためのWood-Ljungdahl経路が完成する(49話図3参照)。これが脂肪膜内で起こるのか、原始のスープの中で起こるのかはわからない。しかしこれが完成すると、様々な有機物を合成できるようになる。もちろん脂肪膜も形成される。こうしてできた脂肪膜は小胞を形成するだけでなく、強力な触媒としても作用することはすでに述べた。アセチルCoAと一定の触媒機能を備えた脂肪膜小胞が比較的高い確率で持続的に形成され、たまたま自然に形成された水素イオン勾配の存在するマイクロセルに引っかかっているうち、水素イオン勾配をATP合成に使える小胞が生まれてくる(ATP合成酵素の誕生)。ここまでが前回述べたシナリオだ。

しかしこれだけでは自然の水素勾配が存在する場所から離れることはできない。独立したATP合成系を持つためには、細胞膜内外のプロトン勾配を維持するメカニズムが必要になる。もちろんミトコンドリアにあるような電子伝達系は複雑すぎて、それが備わるのはずっと後の話だ。この最も単純なプロトン勾配維持システムについてもNick Laneの仮説は十分説得力があるので紹介しておこう( Sojo et al, PlosBiology 12: e1001926, 2014)

図1 独立したATP合成系を備えた脂肪小胞の形成過程(Sojo et al, PlosBiology 12: e1001926, 2014より)。説明は本文参照。

自然のプロトン勾配を利用するATP合成酵素ができるところまで(図1Aまで)は前回紹介した。この仮説では、次の過程をプロトンとナトリウムイオンを反対の方向に移動させるアンチポートの誕生としている(図1B)。膜の透過性がザルのように高いとき、このアンチポートの機能的意味はないが、膜がナトリウムを通さなくなると、プロトン流入の度にナトリウムイオンを汲み出すメカニズムとして働くことができる。この分子に加えて、さらに小胞中からナトリウムの汲み出しを高めるために、プロトンとナトリウムのどちらでも汲み出せるエネルギー依存的ポンプができると(図1C)、プロトン勾配を維持するための準備が整う。プロトン通過性の膜を持つ小胞の場合、この分子はもっぱらナトリウム汲み出しに使われるが(図1D)、プロトンを通さない膜に変化するとプロトンを汲み出してプロトン勾配を維持するメカニズムとして働くことができる(図1E)。このようにして独立したプロトン勾配維持システムが出来上がると、外界の条件にとらわれずATP合成に利用する小胞が完成する(図1)。

さて、ここまで順を追ってNick LaneやWilliam Martinの考えを中心に、ありそうなシナリオをつないでみると、読者の皆さんも独立した代謝システムを持つ脂肪胞なら十分合成できそうだと納得されるのではないだろうか。しかし本当は絵に描いたようなシナリオに簡単に納得しないでほしいと思っている。実際に重要なのは可能性のあるシナリオではなく、どのシナリオであっても、その過程が繰り返し起こる条件を明示できるかどうかだ。

ダーウィン進化では、特定の形質に情報、すなわちゲノムが対応し、環境にフィットした性質を生殖を通して(すなわちゲノムの複製により)増幅することができる。しかし、ゲノムが発生する前にはこの手は使えない。

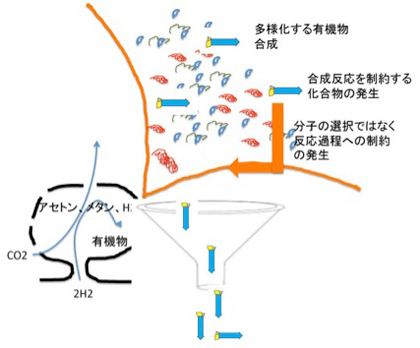

ゲノムが存在しない時のダーウィン型進化とは何かをまず考えてみよう。生物が介在しない有機合成系では、炭酸ガスや水素といった単純な無機物から、複雑で多様な有機物が持続的に発生している。ただこの合成はランダムで、基本的には再帰性はない。従って多様性がますます増大する、すなわちエントロピーが増大するhomeodynamic過程と考えられる。この中から、例えばATP合成系を持った脂肪小胞が生まれるということは、エントロピーが増大するよう一方向に進む反応系を制約して、特定の秩序が自然選択される条件が存在することになる(図2)。

では何が選択されるか。もっとも理解しやすいのは、分子の安定性を指標とする選択だろう。普通有機物の寿命は短い。しかし、環境条件にフィットした分子は長い時間存在することができる。あるいは温度勾配を利用したふるいにかかり、特定の大きさの分子が特定のマイクロセルに濃縮され選択されることでも多様性を減じることができる。さらにはマイクロセルを構成する無機質の持つ触媒効果も当然多様性の制約に働く。これらが合わさって特定の構造が安定に存在できると、合成自体はランダムであっても、自然選択により系内の多様性を減少させることがある程度可能になる。

図2 分子進化における外界による自然選択:多様な有機分子を様々な外的要因で選択して、特定の構造の合成を繰り返して起こすことは可能か?

注意して欲しいのは、環境要因が多様な分子集合の多様性を減らす制約として働くとき、巧まずして一種の情報が発生していることだ。すなわち、こうあるべきという方向性を環境が与えることで、存在可能な分子の種類を制約している。ただ、できてきた分子を環境によって選択するだけの情報では、制約の程度は知れており、似た種類の分子の濃度は上昇するかもしれないが、同じものが繰り返し合成されるほどの情報にはならず、これだけでは情報は萌芽段階にとどまる。

では次に持続的な情報が発生するには何が必要か?

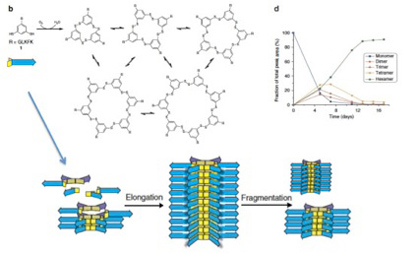

ここでもう一度コンビナトリアル化学で紹介したOttoの複製子が生まれる過程を思い起こしてほしい。

図3 Otto複製子の発生過程 説明は本文。

重要な実験なので図3に再掲するが、Ottoの複製子はGLKFKと5種類のアミノ酸がSH基を2個もつベンゼン環に連なっている分子を試験管内で反応させているうち、突然現れる構造だ。最初はSH基同士が反応重合して多様な化合物を作るが(図3b及びd)、ある時突然多様性が失われ、基本構造が6個環状に結合した構造(6mer)だけに収束する(図3d)。これは6merが発生し、6mer同士が今度は縦に重合し始めると、それ自身が反応を6merへ収束させる能力を持つからだ。すなわち、合成物自体が制約として、合成反応自体を制御するようになると、ランダムな反応が特定の構造に収束することがあり得ることを示している。

この制約は物理学の法則とは全く異なる。すなわち、反応は最初に生まれた再帰的制約能力を持つ分子の性質によって決まり、もう一度最初から反応を繰り返した時、同じ制約が繰り返して現れる保証はない。特に最終産物が複雑であればあるほどその確率は低い。物理法則とは違い、偶然に支配されているが、一旦発生すると反応が向かうべき方向性を情報として指示するようになる。

図4 発生した合成物が反応自体を制約することができると、反応の方向性を決める情報が発生し、制約された分子集団が安定して合成されるようになる。説明文中。

原理的には、ここで説明したのと同じような情報の発生と、それに制約された過程が、LUCA誕生過程でも複雑な形で起こったのだろう。これまで見てきたように脂肪膜や、アセチルCoAなどは再帰的制約を形成する能力が高い分子だ。実際には何段階にもわたって制約=情報が発生し、より生命に近いteleodynamics系が発生したと考えられる。

しかしこうして比較的複雑な細胞様構造が発生し、この構造が、合成の方向性を決める一種の情報による制約により繰り返し合成できるとしても、合成物自体と環境がリンクして自然発生した情報は、情報としては生命誕生には十分でなかったようだ。すなわち、現在の生物には独立し系全体の複製をリードできる情報が存在している。この情報の独立が次のステップだ。このステップにおそらくRNAワールドと呼ばれている系が必要になる。次回はこのRNAワールドについてみることにする。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)