顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

真核生物の進化

2014年5月30日

前回、生物が原核生物、古細菌(アルケア)、真核生物の3ドメインに分かれていること、そして16SrRNAのDNA配列を比べると真核生物は古細菌により近い事について書いた。この過程をもう少し詳しく知りたい方は、このホームページに以前連載された宮田さんの「進化の話」シリーズに詳しいので是非読まれることをお勧めする。生物最古の枝分かれ:問題点と重複遺伝子による解決

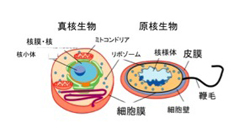

さて、大きさだけでなく細胞の構造からみても、真核生物は他の2つのドメインからあまりにかけ離れている。

図1 真核生物と原核生物の比較。原核細胞の実際の大きさは10分の1以下。

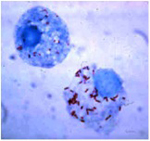

真核生物では、核と細胞質が膜で隔てられ、染色体が存在し、有糸分裂が行われ、ミトコンドリア等の細胞内器官が存在し、植物ではさらに葉緑体が存在している。20億年あればあらゆることが可能と言えるかもしれないが、原核生物や古細菌からこの大きなジャンプがどう起こったのかについての納得のいく説明は簡単でなかった。しかし真核細胞と原核細胞を顕微鏡下でじっと眺めているうちにいろんな想像がわいてくるようだ。例えばロシアの植物学者メレシュコフスキーは葉緑体やミトコンドリアが原核生物に似ていることをヒントに、大きな真核生物は小さな原核生物が入り込んで共生しているのではと考えた。この考えは、1910年ドイツの雑誌に 「Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbiogenesis, einer neuen Lehre von der Entstehung der Organismen(細胞内小器官の成り立ちについての新しい研究。2種類の細胞質が共生体の基礎と考える新しい理論)」としてまとめられている(残念ながら私は読んでいない)。この考えを更に発展させたのがリン・マーギュリスだ。彼女はミドリムシの研究から、葉緑体が独立して細胞内で分裂すること、そして葉緑体の中にDNAが存在することを発見し、葉緑体が真核生物内で徐々に進化して来たのではなく、光合成能を持つ細菌が他の細胞の中に侵入し内部共生を始めたことで生まれたと考えた。事実細菌が細胞の中に取り込まれる現象は今でも普通に見ることが出来る(図2 http://en.wikipedia.org/wiki/Phagocyte)。

図2 貪食細胞内に取り込まれた細菌(原核細胞)。

彼女の考えの集大成は1967年Journal of Theoretical Biologyに発表される。しかしこの仮説について述べた論文は、5年以上にわたって掲載を拒否され続けたようだ。革新的考えほど受け入れられるのに時間がかかることを示すこのいきさつについては、彼女の本『Synbiotic planet』に詳しい(図3)。

図3リン・マーギュリス【Lynn Margulis】(左)と彼女の著書『Symbiotic planet』の日本語訳(右)。

彼女がこの50ページにも及ぶ記念すべき論文を書いた時は、DNA 配列を比較する技術もなく、従って古細菌もドメインとして確立していなかった。この論文に書かれた仮説は、様々な真核生物と原核生物の詳細な観察と比較から着想しており、彼女の想像力の豊かさを窺い知れる。現在では当たり前のテクノロジーが全く利用できなかった時代とは言え、今読み返しても想像力に満ちており、古びた感じはしない。

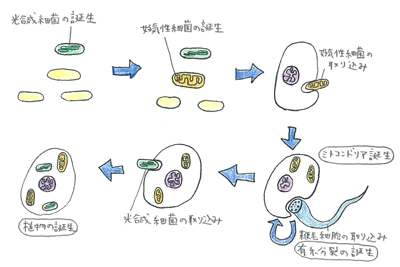

マーギュリスの仮説では、原核生物から真核生物が生まれる過程で少なくとも3回、独立した原核生物が壁のない真核生物の祖先に順次取り込まれ内部共生を始めることで、ミトコンドリア、葉緑体、そして鞭毛の基底小体が発生したと考えている(内部共生)。

図4 マーギュリスが考えた内部共生による真核生物の進化過程。説明は本文。

論文に基づいて、彼女の考える生命誕生から真核生物の進化までを覗いてみよう(図4)。生命が生まれたばかりの地球には酸素はなく、また自ら炭酸ガスを固定して栄養を合成する(光合成)生物は存在していない。その後5億年ほどかけて先ず太陽光をエネルギーとして使い炭素を固定する光合成能を持つ細菌が生まれる。この結果地球に酸素が発生する。私たちは、酸素が生命に欠かせない分子だと思いがちだが、酸素は物質を酸化・分解し、また活性酸素を発生させ核酸を断裂させる毒性の高い分子だ(錆びとは物質の酸化だ)。当時酸素のない環境に慣れていたほとんどの生命にとって、近くの生物が毒性の強い酸素を垂れ流すのは近所迷惑だったはずだ。おそらく多くの原核生物が絶滅したことだろう。しかし生き残った細菌の中から酸素を物質分解に積極的に使ってエネルギーを調達出来る原核生物が生まれる。いわゆる好気性細菌の誕生だ。この酸素を物質分解に利用する能力を自分で開発する代わりに、既にその能力を開発した好気性細菌を取り込むことでその能力を拝借した生物が誕生する。マーギュリスはミトコンドリアがこうして生まれたと考えた。原始ミトコンドリアは独立した細菌の共生状態で、最初は宿主細胞から完全に独立して分裂出来たと考えられる。ミトコンドリアの複製に必要な情報は最初ミトコンドリア内に保持されているが、共生関係がすすむとミトコンドリアのゲノムは時間をかけて宿主のゲノムに移行する。この結果、現在のミトコンドリアは一見細胞から独立して分裂しているように見えるが、宿主の細胞から離れて生存することは出来ない。こうして独立した生物の共生関係から、細胞内小器官への移行が完成する。同じ過程が次に光合成能を持つ原核生物と、既にミトコンドリアを獲得した真核細胞で起こる。こうして出来たのが葉緑体で、これにより植物界と動物界の区別が誕生する。その後の遺伝子配列の研究から、ミトコンドリアは現存のリケッチアと系統上類似性が高く、また葉緑体はシアノバクテリアのゲノムに近いことが明らかになり、マーギュリスの提唱した内部共生説は受け入れられるようになった。マーギュリス自身は、この2つの内部共生による細胞内小器官発生過程の間に、もう一つの内部共生が必要だと考えていた。鞭毛を持つ原核生物との内部共生による有糸分裂機構の進化だ。たしかに細胞分裂時、鞭毛基底小体は分裂し鞭毛は正確に2本になる。また真核生物が分裂するときは中心体が先ず分かれるため、独立性があるように見える。彼女はミトコンドリアや葉緑体と同じように、鞭毛などの微小管系にもDNAの存在が証明されれば仮説が証明できると期待した。しかし鞭毛や中心体特異的なDNAは未だ発見されておらず、また微小管系に必須のチュブリンも原核生物には発見されていない。結果、微小管系が独立した鞭毛細菌の内部共生により発生すると考える人はほとんどいなくなった。しかし真核生物進化では、核膜形成、構造化した染色体、そして有糸分裂一つのセットとして発生する必要がある。それぞれが一つの細胞系統に徐々に進化して来たと考える代わりに、独立した系統で進化したプロトタイプの遺伝子セットが取り込まれたと考えることも可能だ。内部共生は極端な例だが、新しい遺伝子を他の生物から調達することで起こる多様化の過程は重要だ。これを遺伝子の水平伝搬と呼ぶが、ダーウィンの時代には想像もできなかった新しい形質の獲得方法だ。次回はこれについてみてみよう。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)