顧問の西川伸一を中心に館員が、今進化研究がどのようにおこなわれているかを紹介していきます。進化研究とは何をすることなのか? 歴史的背景も含めお話しします。

バックナンバー

【自然史(博物学)の誕生】

2014年2月28日

一神教の中でも、カソリックは人間臭い。重要な科学的事実が生まれると真剣に教義に統合しようとする。有名な例だが、19世紀半ば精子と卵子が接合する受精現象が報告されると、カソリックはそれまでの教義を変えて生命の始まりを受精の瞬間と決めた。その時、同じ起源を持つユダヤ教やイスラム教では全くこの議論は行われず、現在もなお古い教義を現代版に焼き直して、生命の始まりを受精後40日と決めている。この結果、ユダヤ教では受精後40日まで、胚は生命のない「物」で医学研究に自由に使っていい。一方カソリックでは、受精卵は完全な人と同じに扱われ、実験に使う事は殺人と同じになる。もちろん新しい科学的発見に耳を貸すと言っても、18世紀までカソリックは科学に対して優位に立っており、科学の進展がもつ根本的な意味について気をもむ必要はなかった。物理学で地動説を異端とした事は有名な話だ。

さて地球上の動植物の起源に関しては、3大一神教全て一致しており(当然だが)、宇宙の始まりは当然天地創造神話として旧約聖書に書かれている事が真実とされた。神は6日で天地を完成させ、植物は3日目に、魚と鳥は5日目に、そして6日目に動物と人間を造った事になっている(ちなみに仏教では無始無終:始まりも終わりもない)。ただ合理的説明にこだわるカソリックでは、天地創造がいつ起こったかが当然議論になった。もちろん聖書に特に指示されている訳ではない。創造神話に「科学的?」な説得力を持たせるため、色々試みが行われ、最終的にアッシャーと言う大主教が提案した、旧約聖書の登場人物の年齢などを加算する方法を基礎に紀元前4004年という結果が教義になる。この教義では、あらゆる生物は造られたときのそのままの形でノアの方舟を経て現在まで生きてきた事になる。わかりやすく言うと聖書には絶滅恐竜はおらず、地球上の生命には変化の歴史がない。ガリレオやニュートンによる近代科学の誕生は17世紀の事だが、偉大な物理学者でも天地創造神話に対する疑いはなかったようだ。ニュートン物理学から見れば、宇宙は法則に沿って規則正しく進んでおり、時間が経ったからと言って変化する事はない。そう考えると、生命も4000年変わらず維持されている方が当たり前に見えたのかもしれない。近代的な哲学のさきがけとなったデカルトも、方法序説に神は最初から完全な物しか造らないはずだという信念を述べ、生物が時間と共に変化するという歴史を否定している。このように近代が始まって生物進化の考えが確立するまで、実に200年かかってしまうが、創造神話を崩壊させ、進化論が生まれる原動力になったのが18世紀に広がりを見せた自然史思想といっていいだろう。

この変化のない生命史観が捨てられ自然史思想が浸透した要因として、一つは大航海時代の到来によりこれまで見た事もない動植物やその情報が押し寄せて来た事、もう一つが地質学的時間と化石の研究から過去についての理解が進んだ事が挙げられる。もちろん最初は化石を過去に生息していた生物の遺物であるとは考えず、地質学的力、あるいは神の意志により石に刻まれたと説明されていた。しかし地質学が進み、ある地層が生まれるまでにこれまで考えたこともなかった長い年月が経過している事が理解される。さらにそれぞれの地層に現在には存在しない違った種類の生物の化石が存在する事がわかって来ると、アッシャーの説は雲散霧消、さらに聖書に書かれている創造神話が虚構である事がはっきりと認識されるようになる。もちろん、ヨーロッパで同時に進行していた啓蒙運動の思想も新しい考えが普通に受け入れられるようになる素地となった。この大きなうねりの最終産物が19世紀の進化論と言える。ただここではこの歴史の細部に立ち入らないで、「地球に現存する生物の多様性と、生物が時間とともに変化する過去の歴史を持つ事」の認識が自然史思想を生んだ事を強調するだけにする。即ち、生物の過去の歴史が研究対象になった。この18世紀自然史思想を考える時、全く触れずに済ませないのが1707年生まれで、後にパリの自然史博物館の前身王立植物園の総監になるビュフォン(Buffon)だ。ビュフォンを自然史の父として際立たせているのが、1748年から1788年彼の晩年まで出版を続けた、35巻にも及ぶ「Histoire Naturelle(自然史:博物学と訳される事が多い)」で、更に9巻の補遺も出版されている。この本は多くの言語に訳され、ヨーロッパの自然思想に大きな役割を演じた。幸い京都大学はネット上でオリジナル版の総論、鳥類、四足獣類、鉱物についての各巻を閲覧できるようにしている。(http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/b16/buffon_cont.html)、このエポックとなった本の雰囲気を味わいたいと思われる方には耳よりの話だろう。ビュフォンは、「自然史とは宇宙が我々に示してくれる全ての事物を扱う学問で」、これに対し何か特定の観点をもって扱おうとすると、真実を見失うと考えていた(このとき彼の念頭にあったのが分類学の父と呼ばれるカール・リンネ)。そのため彼の「自然史」では、先入観やドグマを排して、ただ宇宙が示す事物を出来るだけ集め、眺める中でその法則性を知ろうとする態度が貫かれており、これを達成するため図1に示す様に、動植物鉱物の精細な図版が掲載されている。

私が知る限りこの本の邦訳は手に入らないが、いわゆるソニーニ版のほぼ全ての図版を収録した荒俣宏監修の「ビュフォンの博物誌」(図2)が工作舎より出ているので参照されたい。動物好きの人にはわくわくする経験になる事間違いない。

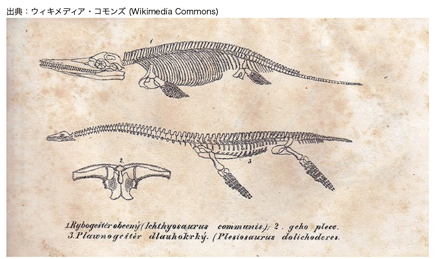

ビュフォンの著作にふれ、地球上の生物の多様性を見て、生命が歴史とともに変化して来た事を理解し始めた人達にとって、これを確信へと変える役割を演じたのが、化石が地球上から姿を消した過去の生物の遺物であると言う確信だ。これにはやはりフランスの研究者ジョルジュ・キュビエの貢献が大きい。詳しくは述べないが、キュビエはバラバラに出土する化石の骨を集めて復元しようと試みた最初の研究者だったと言われている。図3は彼の地層と古生物についての著作に掲載されている図版だが、こんな化石が出れば地球上の生命は長い時間をかけてこれほど多様な姿を発生させ、その間には多くの動植物の種が絶滅した事を誰もが実感する。

こうして地球上の生物には地質学的時間をかけて形成されて来た過去があり、それを知るため、物理学でも化学でもない学問「自然史」が成立した。そしてこの学問の主題テーマが、「地球上の生物の多様性と生命誌を語る化石」の研究であった。次回は一足飛びに現代に戻って、18世紀に生まれたこの二つの課題についての研究が現在どのように行われているか見てみよう。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)