今号テーマ

生命誌の時間

JT生命誌研究館が開館して30年。創立30周年記念の集いでは、霊長類学者の山極壽一先生が共感力がヒトを育む歴史をたどり、小説家の小川洋子さんをお迎えし、永田館長がホストを務める鼎談は、言葉によって生まれた時間と物語から人間を見つめます。中村桂子名誉館長は、生命誌の30年と受け継がれる知を語り、今、屈指の研究者が結集した座談会からは研究のワクワク感を伝える声を届けます。学問の誕生の歴史は生命誌へ。最初の研究を牽引した小さな冒険者オサムシは、生命誌研究の向かう先を灯しました。生きものとしてのわたしたちを探る道のりはまだまだ続きます。

創立30周年記念

SYMPOSIUM

生命誌から

生命科学の明日を拓くⅣ

永田和宏館長が、霊長類学者の山極壽一さん、小説家の小川洋子さんをお迎えし、人間の言葉以前の世界から現代の科学

や物語を見つめ、語り合いました。「生きものとしての人間」を捉え直し、研究館の次への一歩を探ります。

ゲノムが紡ぐ生きものの

個性と関係性

生命誌研究のさらなる展開を見据え、公開シンポジウムを開催しました。近年、飛躍的に発展したゲノム解析技術を駆使し、分子・細胞から進化・生態系まで、独創的な研究を行う8名の研究者がJT生命誌研究館に集い、プレゼンテーションとディスカッションを繰り広げました。「座談会」で交わされた研究者の声を伝えます。

-

小田広樹 JT生命誌研究館

-

河野暢明 慶應義塾大学

-

秋山-

小田康子 JT生命誌研究館

-

古澤力 理化学研究所/

東京大学

-

市橋伯一 東京大学

-

尾崎克久 JT生命誌研究館

-

藤原晴彦 東京大学名誉教授

-

吉田聡子 奈良先端科学技術

大学院大学

「生きている」を知る学問の時間

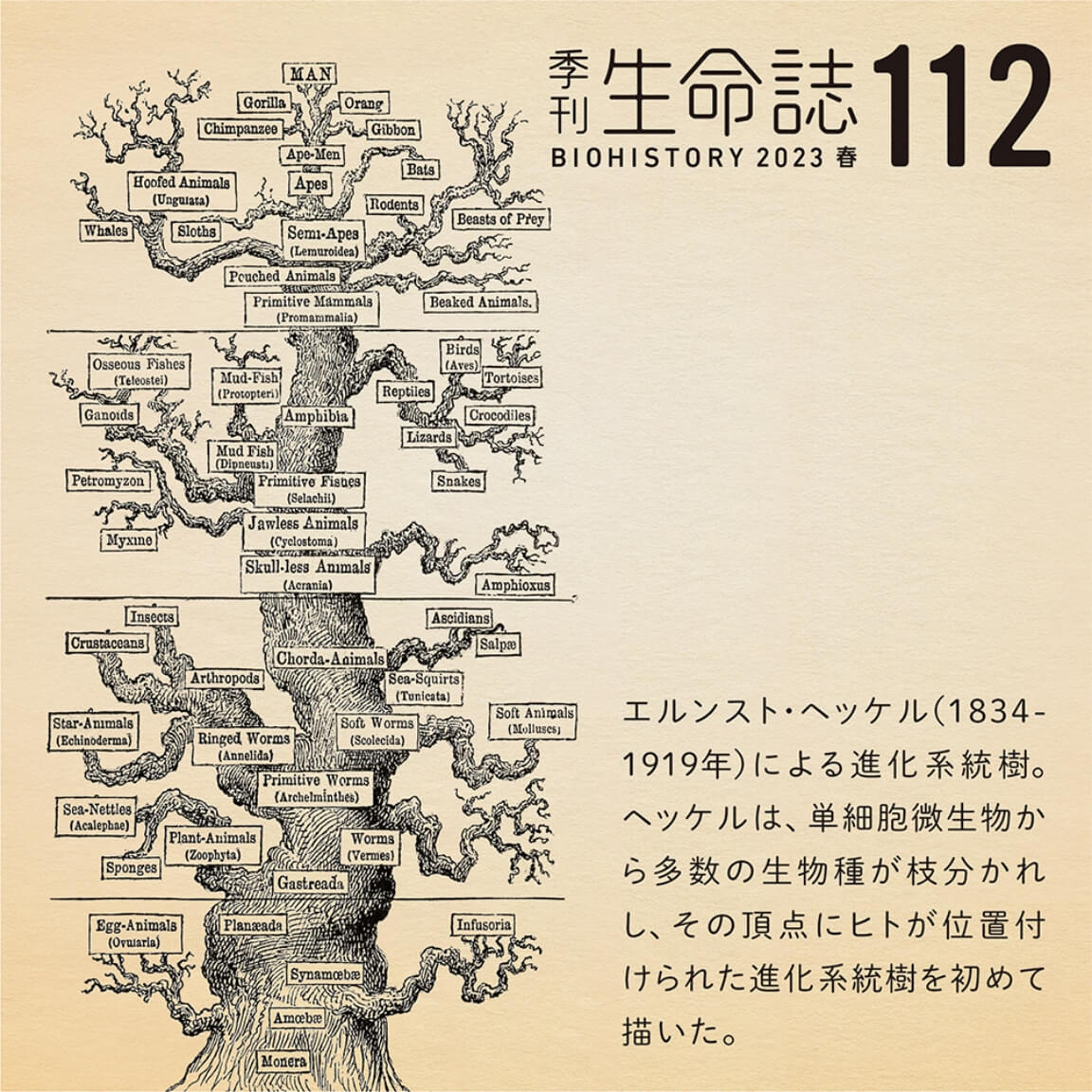

ー生命誌の時間ー

生命誌は、現代生物学が到達した「普遍性」に対して、「多様性」に目を向ける新たな自然誌Neo Natural historyとして構想され、時間を読み解く切り口としてゲノムに注目してきました。ここでは、人間が生きものを知る営みとしての学問誕生の時を振り返り、研究館の黎明期に小さな昆虫が教えてくれた、広大な地球とゲノムが刻む時間の物語を読み解きましょう。

はじめに関連記事

連載記事

チビナナフシ

ゲノムのある領域に並ぶいくつかの遺伝子が一緒にはたらき表現型を変えるとき、その領域を「超遺伝子」と呼びます。アメリカの西海岸に住むチビナナフシは、宿主の植物に色や模様を似せた隠蔽(いんぺい)擬態によって、捕食者の鳥と餌となる昆虫の多様性の変化の鍵を握ります。

タテハチョウ科

ツマグロヒョウモンはパンジーの植栽によって都市部でも観察されるチョウです。幼虫はスミレ科を好み、赤と黒の奇抜な姿ですが毒はありません。一方、ゴマダラチョウの成虫は樹液を好み、日中クヌギなどに集まる姿が見られます。幼虫は緑色で頭部に2本のツノをもち、タテハチョウの仲間でもそれぞれ特徴的な見た目です。

CARD

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)