RESEARCH 02研究室再訪

生きもの研究の広がりと生命誌のこれから

ほ乳類の形から多様性と進化を知る

小薮 大輔(武蔵野美術大学・造形学部・教養文化学芸員課程 / 京都大学・東南アジア地域研究研究所)

聞き手:JT生命誌研究館 表現を通して生きものを考えるセクター 川名沙羅、齊藤わか

1. 形態学と造形学の重なり

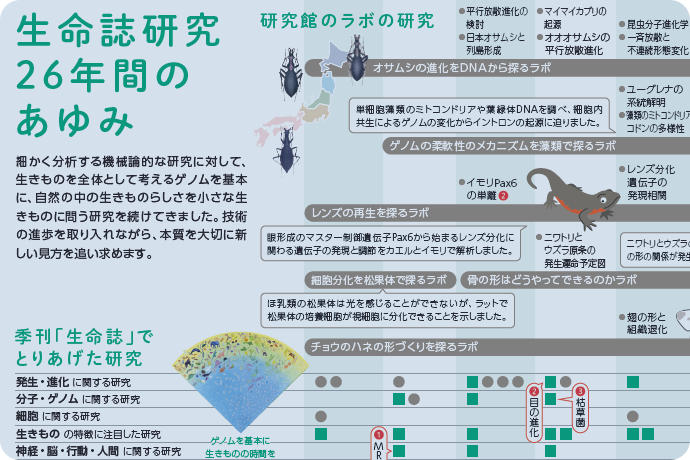

14年の記事では胎子標本から見えたほ乳類頭部の進化の研究について伺いました。その後、東京大学総合研究博物館から武蔵野美術大学に移られたと聞き、新天地での活動や研究の展開を伺いたくて参りました。

- 小薮

- 昨年4月から本学の造形学部に所属し、解剖学的説得力のある造形を志す学生向けに人体と動物の美術解剖学を教えています。今や一般大学でもされなくなったほ乳類の解剖実習を学生にはさせています。また自身の研究の面では研究室にマイクロCTを導入し、ほ乳類の標本から進化と多様性を探る研究を続けています。

これまで活動なさっていた研究型博物館とは大きく異なる環境ですね?

- 小薮

- 分野は違いますが、実は視点の重なりは大きいです。私が専門とする解剖学は形態学ともいい「形」を出発点に進化を読み解く学問で、「形」を探求するという根本は造形学と共通しています。

私は生物学の出身ですが、同時に博物館で活動してきました。日本では「美術館」と「博物館」と呼び分けますが、英語では両方とも“museum”であり起源は同じです。博物学や形態学は芸術とともに歩んできた長い歴史があり、実は地続きなのです。

小薮さんの標本を用いた研究のこれまでの発表を拝見すると、形態からいかに進化を読み解くか、その物語を共有するための研究の見せ方への繊細なこだわりを感じます。科学は客観性が基本ですが、研究者一人一人の個性が研究に出ますよね。

- 小薮

- 私自身、形態学の仕事とは別に個人的に美術への関心を学生の頃からもっていました。大学生のときはフォーヴィスムやイタリアの未来派芸術が好きで、美術系科目を多く受講していました。例えば長谷川等伯や北斎には自分の目指す研究者としての生き方、あり方を重ねる部分が多く、画家には共感を覚えます。個人的な縁もあって初めは東大博物館勤務の傍ら非常勤科目を教えに来ていて、それから専任教員としてのお誘いを受け赴任しました。本学の造形学部は、油絵、版画、日本画、彫刻、デザイン、建築など12の専攻に分かれていますが、私は全専攻を対象に教えています。例えばここにある、「合成魚博物館」という作品は、今年基礎デザイン学科を卒業した学生の作品で、彼女の学科で主席卒業制作の一つとして選ばれました。彼女は高校まで生物学志望だったものの受験直前に進路を美術系に変えた学生で、生物学と美術を融合した表現を模索していました。私の講義や解剖学実習を受けていて、制作の相談に乗っていた学生ですが、生物学と美術の融合をこういった素晴らしい形で体現してくれて本当に嬉しかったです。

作品名:合成魚博物館 作者:武蔵野美術大学基礎デザイン学科2019年卒 佐々木真秀(@29_trumpet)

架空の世界と生きものの解剖のリアルな描写が融合した不思議な魅力がありますね。

- 小薮

- 実習で解剖学を指導するほか、他の学生有志と一緒に神奈川県立博物館のバックヤードへも一緒に行って野生動物の解剖などにもいきました。彼女の卒業制作は19世紀後期の博物画を彷彿とさせるようなタッチで魚類と四足動物の様々なキメラを描き、一冊の博物画集本にまとめたものでした。キメラなので実在しない動物ですが、実際の生きものの骨格、骨格の運動様式などを詳細に観察し、彼女の解剖学的知識をふんだんに散りばめて描いたものです。例えば魚はわれわれと異なる口の開き方をします。私たちの顎は関節が左右一対ですが多くの魚には複数の関節があり、単純にパカっと口が開く動作に加えて、そこからシュッと前に顎が飛び出る構造になっているのですが、そこからヒントを得た絵などもあります。

確かに、お台所で魚を料理していてそういう構造を見たような気がします。意識して観察していませんでしたが。

- 小薮

- 生きものがもつそのような細かい構造の描写に加え、性的二型や卵発生過程なども想像し描いています。解剖学で必要な観察眼は経験によって養われていくもので、様々な生きものを比較していき、共通性と独自性が見えてくるようになります。私は他の国立大学で解剖実習を受け持っていますが、美術専攻の学生は生物専攻の学生に比べてメスの使い方もピカイチに上手で観察眼も極めて鋭いです。剥製の作り方の初歩をほんの少し教えただけなのに、私が逆立ちしても作れないような本格的な剥製作りを行った学生もいて衝撃をうけました。時々助言を受けにくるデザイン情報学科の圓井俊太郎くんという学生もやはりほ乳類や昆虫をモチーフにした幻想的な作品で昨年の文化祭の展示大賞で来場者賞を受賞したり、最近ではヤングジャンプの新人賞に入選してデビューを決めたりしています。若い学生の才能の躍動を目の前で見ることができ、他の大学では味わえない新鮮な刺激を私も日々受けています。

作者:武蔵野美術大学基礎デザイン学科4年 小笠原恵

美術を学ぶ学生と生物学を学ぶ学生が一緒に実習をする機会があれば学生同士の刺激にもなりそうですね。小薮先生はこれまで東大、京大、チューリッヒ大学の博物館で展示の企画をなさっていましたが展示の指導もされているのですか?

- 小薮

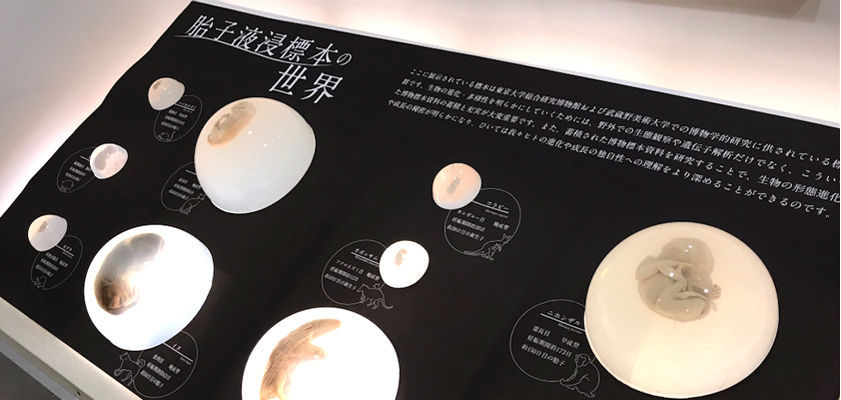

- 学芸員養成も実は私の所属グループの本務の一つで、私が採用されたのは解剖学を教えられるだけでなく博物館でのキャリアもあったからでした。講義内での展示制作はまだやっていませんが、私の講義や実習を受けていた基礎デザイン学科の小笠原恵さんにアルバイトをやってもらって、昨年の夏に進化学会の依頼を受けて公開展示「博物学に学ぶ進化と多様性」を制作しました。本当に限られた低予算のなかで学術標本をいかに見せるかを考え、透明なドーム型のケースや寒天を用いて、光の中に胎子が浮いているように見える画期的な展示方法を彼女が考案してくれました。小さな展示だったのですが、研究者仲間には絶賛を受けた展示でした。やはり自分のような研究者だけで展示を作ると見せ方につくづく限界を感じます。一方、美術家だけで展示を作ると科学の知識に限界がある。異なる分野の知識を合わせて本当の意味で協働することにより、よりよい展示が出来上がるということを一緒につくりながら実感しています。本学の学生と生物学分野の人間をつなげたり、将来的には自然史博物館や動物園に本学から人材を送り込めたらとても嬉しいですね。

日本進化学会 公開特別展「博物学に学ぶ多様性と進化」2018年8月22日-9月24日(制作:小笠原恵・小薮大輔)

生命誌研究館でのものづくりも、誰と一緒につくるかを大事にしています。つくる過程が深く考えることにもつながっていきますね。実際に作品を拝見すると、学生さんたちの生きものへの関心の強さが伝わってきます。やはり生きものそのものに惹きつける何かがあるのでしょうね。

- 小薮

- 生きものの形には無駄がないというところに惹かれるのではないかと思います。美術家も、引き算で無駄なところを削ぎ落として本質的な要素を結実させてゆきます。生きものの体は長い進化の時間の中で洗練されてきた形であり、その説得力が実物にはありますから。

2. コウモリの不思議

標本を用いた研究について、今はどのようなテーマに取り組んでいらっしゃるのでしょうか?

- 小薮

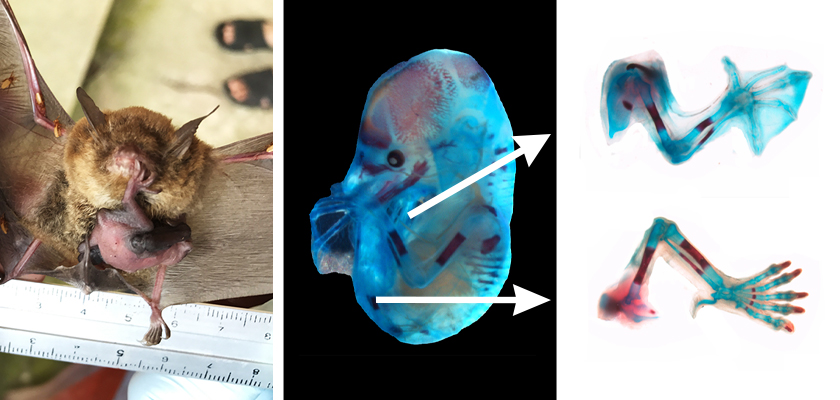

- 今、特に興味をもっているのがコウモリで、3日前までベトナムで標本の採集を行っていました。コウモリは私たちの身近にもたくさん住んでいますが、ほ乳類の中でもあまり研究が進んでいません。最初に目につく形態的特徴は翼だと思いますが、これは手のひらが大きく伸びたものなのです。

骨格を見ると、手の大きさに驚きますね。肘の長さと手のひらの長さが同じくらい。

オオコウモリの骨格標本

- 小薮

- 私たちの体と比較すると、不思議な形をした生きものですよね。これまで研究者は翼(前足)にばかり注目してきたのですが、翼以外にもたくさん面白いとこがあると気づき5年ほど前から研究をはじめました。最初に「あれっ?」と思ったのは膝です。私たちヒトも含めてほ乳類の膝頭は前(腹側)を向いていますが、コウモリでは後ろ(背側)を向いているのです。

私たちの足のつき方と比べると足のつけ根から180度回転してついているということですか?

- 小薮

- そうです。膝が背中側に曲がるようになっていて、そこに飛ぶための皮膜が張られています。つまり背中のほうに膝が曲がることによって、皮膜が風を受け止めやすい形になっているのです。周りの解剖学者でもこのことを知っている人はほとんどいません。この話をすると、みんな驚きます。比較解剖学の教科書でもコウモリの項目は翼程度で扱いが小さいせいか、実は解剖学者でもコウモリのことってよく知らないんです。

小薮さんはどうやって気づいたのですか?

- 小薮

- 博物館時代に担当業務の一環でコウモリの標本をつくっている時に「あれっ? 正座させられない?」と思って、膝関節が逆を向いていることを初めて知り、震えるような驚きを覚えました。それを起点に体のことを調べてみたら、翼以外の研究が少なく、コウモリの体の進化は謎だらけで、その成長の仕方も謎が山ほどあることに気づきました。それからコウモリの体のことを知りたい一心で研究が始まりました。

生きものの形そのものから新たな問いが生まれてくるということですね。胎子標本をもちいた研究からはどんなことが見えてきていますか?

- 小薮

- 私の研究の関心は動物の赤ちゃんの体作りの多様性と、赤ちゃんの成長に込められた生存戦略です。全身の骨の形成の順番を明らかにすることで、出生後の暮らしと形づくりの関わりが見えてきました。最近では、コウモリの骨の作り方の順番が他の動物に比べてとても変わっていることを論文で報告しました。(註1)註1:コウモリ類の後肢発生の特異性と生活史との関連についての論文を2014年Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolutionに発表。以降もコウモリの発生過程と進化に注目し研究を展開している。

Nojiri et al., (2018) The Journal of Morphology 279(6): 809-827

López-Aguirre et al., (2019) Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution 332: 36-49

López-Aguirre et al., (2019) BMC Evolutionary Biology 19:75

9種類のコウモリの形成過程とその他の94種のほ乳類の形成過程を比較する研究を行った。

翼が大きいということは、前足が相当大きくなってから生まれてくるのですか?

- 小薮

- 私もそう思っていました。ところが、後ろ足のほうが先にできていたんです。何故だか最初わからなくて、コウモリの暮らしを調べたら生まれたばかりの時は飛ばずに、後ろ足でお母さんにしがみついていることがわかりました。赤ちゃんの手は母親に比べ30%ほどの大きさです。人間の赤ちゃんも、イヌの赤ちゃんも、みな30%ほどです。一方でコウモリの赤ちゃんの後ろ足は母親の90%ほどの大きさがありました。ヒトに置き換えて考えると23センチぐらいの大足の赤ちゃんです。

ぎょっとするくらいの大きさですね。

- 小薮

- 翼は大きさだけでなく骨も未発達で、後ろ足の発生を早めることにコストをかけていると考えられます。実際、生まれてから飛べるようになるまでにココウモリ類は1〜2ヶ月、オオコウモリ類では3〜4ヶ月かかるのです。

(左)後足でお母さんにしがみつくテングコウモリ(右)ウーリーコウモリの透明骨格標本。後足は爪までしっかりと形成されている

ヒトの赤ちゃんでは大人に比べて手も、足も同じくらい小さいですね?

- 小薮

- ほとんどのほ乳類は後足と前足はほぼ同時期に形成が始まるので生まれてきた時の比率が大きく異なることはありません。コウモリと対照的なのが有袋類です。有袋類は前足が先にできてきます。これは出生直後にクライミングするように自力でお母さんのお腹をのぼり、ポケットに入らなければいけないからだと考えられています。有袋類のこの発生の独自性は以前から知られていたのですが、対照的な現象がコウモリにあることは新発見です。今は超音波を作り出す器官とその受容器がどのように成長してくるのかに興味をもって喉と耳の発生を調べています。

ベトナムでフィールドワークされているとのことですが、東南アジアはコウモリが多いのですか?

- 小薮

- コウモリは様々な環境に適応していますが、特に降水量の高い所、南米、アフリカ、アジアに多くいます。ベトナムでコウモリを研究する強みは、コウモリの主要なタイプが全て見つかることです。コウモリは超音波を発して、その反響から周囲の状況を知るエコーロケーションをしますが、超音波の出し方に口から出す、鼻から出す、舌打ちして出すという3タイプがあります。さらに全くエコーロケーションをしない種もあり、この4タイプすべてがベトナムには生息しているんです。この4つ全てを研究できる場所としてベトナムは適しています。ほ乳類はだいたい年に1回しか繁殖しないので春先がフィールドワークの忙しい時期です。

超音波を出すとは聞いていましたが、舌打ちの反響で周囲を「見る」ってすごい技ですね。野外では薄暗い空でしか見たことがありませんが、コウモリは種数が多いのですか?

- 小薮

- かなり多いですね。現在、約6,000種ほどのほ乳類が記載されていますが、その半分がネズミの仲間、残る50%の半分をコウモリが占めています。夜空というニッチを見つけたことで大繁栄できたのかもしれませんね。

化石記録を見るとコウモリは急に出てくるのです。系統が近いウマ(註2)註2:反復配列SINEをもちいた系統解析の結果、コウモリはウマ(奇蹄類)やイヌ(食肉類)と近い仲間であることが2006年に明らかになった。食肉類とセンザンコウのグループferae(フェラエ)に空を飛ぶコウモリと奇蹄類のウマから連想したペガサスを組み合わせて「ペガソフェラエ」というグループ名が提案されている。関連記事:季刊「生命誌」88号

反復配列から進化を追う、いつもエキサイトを求めて

岡田 典弘 の場合は指の数が減っていく中間段階がよく知られているのですが、コウモリの進化の中間段階はまだ見当たらず、ある時代を境に形がほぼ完成されたコウモリが急にぽんと現れる。ある時期、爆発的に増えたということだと思います。本当に不思議な生きものです。

3. 暮らしとからだの形

コウモリの話を聞いていて変わった生きものだなと思いました。でも他の生きものから見たらヒトってもっと変な生きものかもしれませんよね。ヒトは成熟しても幼体の性質が残るネオテニー(幼形成熟)ではないかという説を聞いたことがあります。

- 小薮

- ヒトはチンパンジーのネオテニーだといわれることがありますが、それは実は正確ではなくて、ネオテニックなのは顔や体毛などの一部の側面だけなんです。脳や外部生殖器は逆に成長を延長するように発生しているので、ヒトの体をチンパンジーのネオテニー効果だけで作れるわけではありません。

ヒトを除く霊長類の赤ちゃんは生まれた時点で自力でお母さんにしがみつく力を備えて産まれてきます。これは定まった明確な巣をもたないほ乳類一般にいえる特徴で、ウシやシカも産まれてすぐに歩き出すことができます。定まった明確な巣がなく、遊動機会の多い動物の赤ちゃんは自力で歩いたり、母親にしがみつくような腕力を備えて産まれてくるんです。一方、ネズミの多くやモグラなどは目も開いていない非力な赤ちゃんを生みますが、しっかりした巣で守られて育てられます。ヒトの赤ちゃんは非力な状態で生まれてきます。これはヒトは霊長類のなかで例外的に固定した巣たる家をもつようになったということが深く関わっていると考えています。また、ただでさえ頭でっかちな赤ちゃんなのに、他の霊長類のように体をしっかり成長させて産まれようとすると嵩張ってしまってお母さんのお腹から出てこられないという、出産時の事情もあると考えられます。

産道を通れないということですか?

- 小薮

- そうです。現在、日本の病院での帝王切開の割合は20%程ですが、帝王切開が確立するまでは母子ともに死の危険にさらされてきたわけです。一方で、野生のほ乳類で難産が原因で死ぬようなことはあまり起きません。ヒトは脳サイズの成長を促した進化をたどってきたため、頭が大きくなり過ぎ、出産自体が極めて大変になったのです。

様々なほ乳類の体づくりを調べていくと、お母さんのお腹にいる時にしか脳をそうそう大きくできないことがわかります。ほ乳類の中で脳の相対的サイズが最大のヒトは、それ故に出産の時に体が出にくい。だからこそフニャフニャの柔らかい体で産道を通りやすくしているのです。

生まれた直後、フニャフニャなのは筋肉や骨が未発達な状態ということなんでしょうか?

- 小薮

- そうですね。例えば、手の甲の骨も真ん中は軟骨のままなので、CTで撮影すると手の真ん中だけすぽんと抜けています。他のサルは体がしっかりと発達した状態で生まれてきます。

他の生きものは頭がもっとちっちゃいから、出産の時も生まれやすいのですか?

- 小薮

- 種によりますがヒトのように大変ではないですね。その点、コウモリは出産時にも独自性があります。ほ乳類の赤ちゃんの出生時の体重はお母さんの10分の1です。ところがコウモリはほ乳類の中で一番大きく、4分の1もあるのです。どうやって産むかというと、骨盤の靭帯が開放されて出産時にガサっと開くのです。

可動式の骨盤にするために新しい骨ができたということでしょうか?

- 小薮

- 骨の数はそのままに、靭帯の可動性を高めているのです。出産時に靭帯が広がると骨盤が開く。

とても便利そうな仕掛けですね。ヒトも出産の時に骨盤が広がるといいますがせいぜい数ミリですよね。

- 小薮

- 他のほ乳類もそうすればいいじゃないかと思ってしまいますが、コウモリだけ。それをできるようになった理由はコウモリの移動方法と関わっていると考えています。ふつうの動物の場合、骨盤は基本的に歩くときの体重を支えることと子どもを産むことの2つの機能を想定して進化的な設計がされていますが、コウモリの場合はほとんど歩かないので、骨盤は歩行のための機能から開放されていて、産むことだけに再設計できたのです。

なるほど。後ろ足で逆さまにぶら下がることができればよいわけですものね。

- 小薮

- はい、ぶら下がるときも骨盤にはあまり負荷は掛かりません。飛べるようになったことで、本来歩行に使う骨盤が、その機能から解放され出産の時に自由の利く骨盤となり、ほ乳類で最も巨大な赤ちゃんを産むことが可能になったのではないかと考えています。

基本を変えずに、既存のものを上手に使い回しながら進化してきた生きものらしさが見えますね。

- 小薮

- 私は大学院生のとき霊長類から研究を始めました。今も霊長類の論文を時々出していますし、霊長類学者の端くれです。この号で同じく紹介されている郷さんも大学院の先輩です。もし私が最初からコウモリから研究を始めていたら、コウモリの特殊性にきっと気づかなかったと思います。サルやネズミ、モグラ、シカなどあらゆるほ乳類を見てきて、一周回ってコウモリに出会ったからこそ、不思議が見えるわけです。これからも胎子という時期に注目しながら、サルを含め様々な動物を見ることを大事にしたいと思います。

4. 人々が集い知が生まれる場、ミュージアム

小薮さんは胎子標本の収集のために今も世界中の博物館をまわっていらっしゃるのですか?

- 小薮

- ポスドクの頃に世界中の博物館の標本庫を見尽くしてしまったので、いまは主に博物館にない標本をフィールドで探しています。博物館の東西を問わず世界の博物館にある胎子標本について一番把握している研究者は世界でおそらく私でしょう。まだまだ旅は続きますが世界中から独自に収集した標本データが私の研究のアドバンテージです。

他の国では小薮さんのような形での胎子標本の体系的把握はなされなかったのでしょうか?

- 小薮

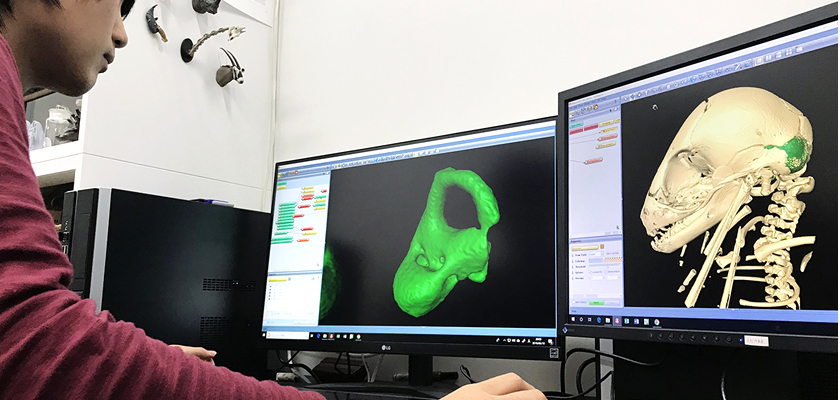

- そもそもCT技術が発達していない時代は、標本の非破壊的な解析ができませんでした。1990年代までは解剖学者が博物館の標本を壊して、切片にするなどして研究していたのですが、博物館側からそれを抑制する動きが出始めました。貴重な標本をそのまま保存することに意味があるのだから、破壊を伴うような研究の許可がおりづらくなった。モデル生物じゃない野生動物の研究が下火になった背景にはこの流れも影響していると思います。2000年ごろからCTの技術が発達し、標本を用いた非破壊的な研究ができるようになりました。私は他に先駆けて胎子標本に注目した研究を始めたので、独自の研究をする下地を築くことができました。博士課程のときに所属していた博物館に先端的なマイクロCTが入っていて、機械を管理されていた諏訪元先生に自由に使わせてもらっていたことも有利に働きました。

研究の着眼点とそれを可能にする技術の登場がぴたりと重なったということですね。素人が胎子標本のCT画像を見てもどれがどの骨かわかりませんから職人的な目の鍛錬が必要ですね。

- 小薮

- 完成した骨の形だけではなく、それぞれの形態がどのように出来上がってくるか発生過程の知識がないと解析はできません。これは大学院生の野尻太郎くんと一緒にいまコウモリの耳の中の骨の断面を順にトレースし三次元モデルを構築しているところです。

今、生きもの研究はゲノム時代で、様々な生きもののゲノムデータが読み進められていますよね。私が大学に入った頃は、解剖学や形態学はもう終わった学問のように言われていました。比較解剖学が学べる研究室もほとんど日本にはもうない状態でした。新しい化石を見つける以外に何が残されているのかとよく言われました。大学の講義のなかでも、歴史を再現できない博物学は科学じゃないと他分野の先生が揶揄していたのを記憶しています。私も当時勃興しつつあったゲノム研究へ劣等感を強く抱いていましたが、今はアプローチ次第でこのように新しい知見がどんどん生まれ、新しい研究アイデアもどんどん湧いてきます。特にほ乳類の比較解剖学の分野は教科書を塗り替えるような発見が近年たくさん出ています。博物学の新しい可能性を見るにつけ、いつの間にか他分野への劣等感は雲散しました。正直、博物学に何の科学性があるのかと発言する研究者が今でもいます。科学や学問は時代の中で常に動いていくものですので、固定観念で特定の分野を切り捨てる態度は研究の可能性を狭めるものではないでしょうか。ゲノムであれ、形態であれ、分野協働で新しい知見を拓いていくのが正攻法だと思います。ほ乳類では、重要だと思われるのにゲノムが読まれていない種も多いので、ゲノム分野の知見もどんどん出てきて欲しいと思っています。

形や暮らしを丁寧に見るマクロな視点から面白い現象が見つかり、それをミクロな視点で解明していけば、生きものの面白さ、しくみがほんとうにわかったと納得できる知が生まれてくるはずですよね。

- 小薮

- そうですね。ゲノムは読まれていても、それが発生過程でどのように使われているのかを追う研究はモデル生物以外ではあまり進んでいません。分子の言葉での体づくりのしくみを追う研究と形態学で見える現象を重ねて、一緒に研究を進めたいです。また私の研究では形作りの順番を種間で比較していますが、同じ種の中でどれくらい違いがあるのかという知見は不足しているのでこの点を実験生物学の研究者と一緒に解析する研究も進めています。これは倉谷滋先生が代表をつとめる新学術領域研究「進化の制約と方向性」の一環です。

博物館資料を活用した成果を具体的に出していくことは、標本や博物館の価値をきちんと示すという実績になりますね。

- 小薮

- 私の研究も博物館ありきの研究です。世界中の一般の人もアッと驚くような発見のタネが博物館の標本に眠っていることは何度でも語っていきたいと思います。日本は欧米に比べて標本や博物館への理解が少ないという意見を聞くことがあります。確かにそうだと思うところもありますが、10年前、20年前に比べると、世の中における理解は確実に深まっていると私は感じています。私の指導教官であった遠藤秀紀先生をはじめ各地の博物館関係者が、様々な形で語る努力を続けたことが大きいと思っていますが、博物館の役割、標本を残していくことの大事さを知ってもらったことで、一般の方が自分で見つけた動物遺骸を博物館に寄贈したり、一緒に標本を作るような運動も広がっています。最近では博物フェスという博物学イベントなども開かれています。こういったファン層の拡大で、我々博物学者も応援団を得ているように思います。いい時代になってきたと思っています。

こうして研究のお話を具体的に伺うと博物館という場を通して、長い時間を経て研究が広がっていっていることを実感します。一つ一つの標本は過去のものですが、そこから今何を語れるか、また語れるようになるのかということは一人一人の研究者にかかっていますね。

- 小薮

- 私が研究に使っているデータの中でも、ヨーロッパの博物館の標本は100年以上前のものなどざらです。博物館での体験が展示を見てお土産を買って完結するのではなく、その裏側を見る、働く人の顔を見る機会が増えると嬉しいなと思っています。日々、知が生み出されつつある場ですから。

生命誌研究館も創立から26年を経て、様々な方が集う場として知のあり方を考え続けています。表現するということ、開かれた場で知を紡いでいくこと、小薮先生の活動の展開とも重なる部分が多いと感じています。また研究室にお邪魔させてください。

小薮大輔(こやぶ・だいすけ)

2006年京都大学総合人間学部卒業。2011年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。京都大学総合博物館、チューリッヒ大学古生物学博物館ポスドク研究員、東京大学総合研究博物館特任助教を経て2018年より武蔵野美術大学造形学部教養文化・学芸員課程研究室准教授、京都大学東南アジア地域研究研究所環境共生部門連携准教授。平成28年度文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。

季刊「生命誌」のこれからに向けて

皆さまの声をお寄せください!BRHメールマガジン

毎月1、15日に生命誌研究館の催し、

ホームページの更新情報、刊行物「季刊・生命誌」の情報などをお届けします。

下記フォームよりお申し込みください。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)