PERSPECTIVE

「生きている」を知る学問でたどる

生命誌の時間

生命誌は、中村桂子(現名誉館長)が「人間・生命・自然」を考える過程で、現代生物学が到達した「普遍性」に対して、「多様性」に目を向ける新たな自然誌Neo Natural historyとして構想しました。その背景には、師である江上不二夫による「生命科学」が示した「生命科学の全分野、あらゆる生物を対象とする」というコンセプトがあり、それを実現する切り口として「ゲノム」を選んだことが「生命誌」を新しい学問として決定づけました。ここでは、人間が生きものを知る営みとしての学問誕生の時を振り返ります。

1.自然誌の時代

Historyの語源をたどると「事実や出来事を研究し書き記すこと」となります。今では書かれた内容である「歴史」を指しますが、かつては記載する行為の側に意味があったのです。自然誌Natural historyは自然を記載することであり、ここから生まれた学問が「分類学」です。「分類学の父」と称されるリンネによると自然誌は「自然物の諸部分を視力によって区別し、数、形態、位置、比率に基づいてそれらを適切に記述し、それらに名を与える」ことです。リンネは、神慮に満ちたこの世界の構造を知りたいと「世界から残らず自然物を採集して、調べ、命名し、自身の『自然の体系』に位置づける」ことを目指しました。このリンネの考えは、無謀なものとして同じ時代の博物学者ビュフォンの批判を浴び、また花の構造だけに注目する「性分類」の基準は恣意的なものとして否定されています。しかし、現在の生物学の基本となる生物の学名の形式として「二名式命名法」を生み出したリンネの功績は讃えてよいでしょう。

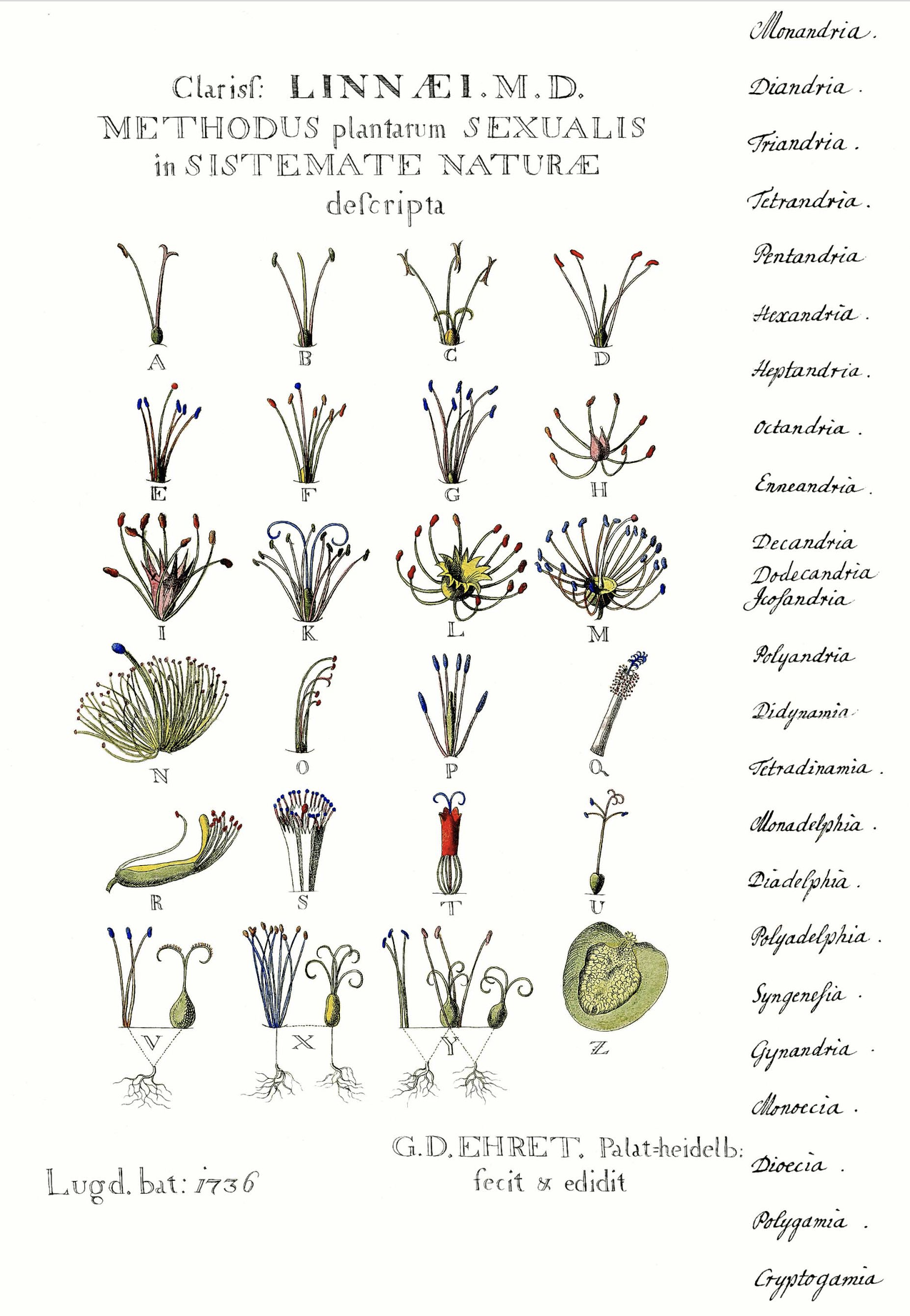

(図1) リンネの植物分類

リンネの「自然の体系」等に掲載されたリンネの性分類に従った24の植物の分類が描かれた図(ゲオルク・ディオニシウス・エーレット作)。雄しべと雌しべの数や位置などの分類に基づく図と右の余白に分類名が書かれている。

機械論と生物

運動の原理が明らかとなり、天文学と物理学を統一した科学革命により近代科学が誕生します。思想家として科学革命の立役者であったデカルトは、精神と肉体とを分ける二元論を唱え、人間のみが精神をもち、肉体は機械であり、精神をもたぬ生きものは機械と同じであると主張しました。生きものを機械として理解することで、ハーヴェイは、血液循環のしくみを明らかにします。医師であり実験や観察を駆使した研究方法は、生体の機能を定量的に調べ物理的に扱う生理学の基礎を築きました。このような機械論的な見方に対して、自然誌は生きものの多様性を重視する立場を選びますが、自然をシステムとして統一的に見ようとする方法は、科学革命の影響を受けていたと考えることもできます。

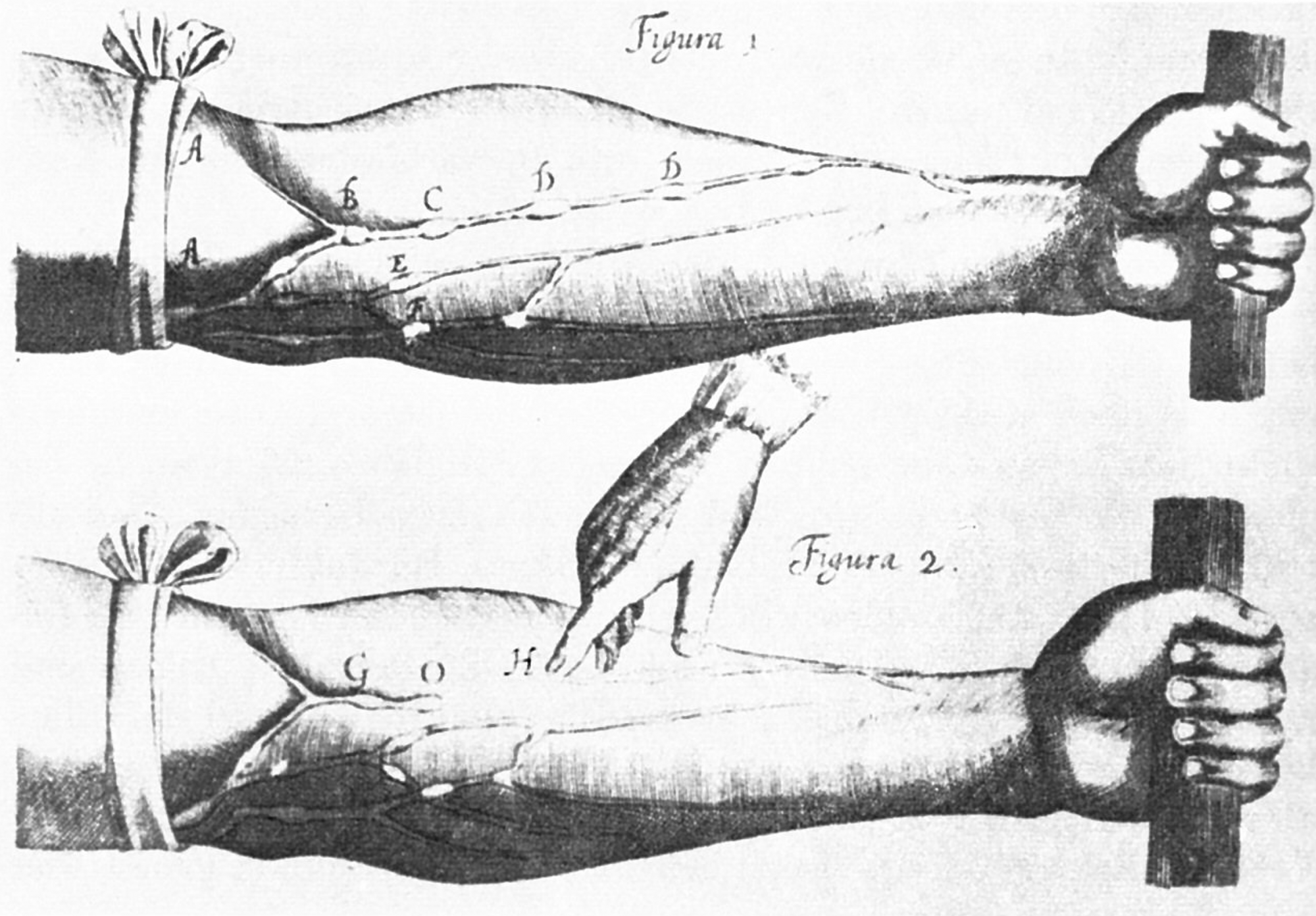

図 ハーヴェイの血液循環説

血液が心臓から動脈で送られて体を巡り、静脈経由で心臓に戻るという考えであるが、観察実験からの推定であったため説とされ、認められるのに20年を要した。図は、腕をきつく縛り緩めると、静脈に静脈弁が浮き出し、弁が一方向への血流を維持していることを示した。

2.生物学の誕生

ラマルクは、リンネの分類による自然三界(鉱物、植物、動物)という見方に対して、植物と動物を生きものとしてまとめ、その一般原理を研究する学問として「生物学」を提案しました。進化論でダーウィンと比較されることが多いラマルク[註1]ですが、フランスの自然史博物館の設立に尽力し、リンネに替わる植物の分類を提案し、無脊椎動物の体系をまとめることを通して、植物と動物は同じ生きものであり、同じ起源をもつという確信に至ったのでしょう。ラマルクは、分類学の見える要素だけを対象にする方法に対して、組織や機能を比較し、目に見えない仕組みに意味を求めました。生きものの多様性を神の仕業ではなく、時間をかけた環境との関わりによる変化として進化の存在を示し、生きものを考える視点を形から時間へと広げたのです。

生きもの全体を研究する学問として、「生物学」を提案したことで、ラマルクが「生物学の父」とされますが、実は、ドイツの自然哲学者トレヴィラヌスも生物学の創設者とされます[註2]。偶然にも国も関心も異なる2人が時を同じくして「生物学」の必要を世に問うたのです。医師でもあったトレヴィラヌスは生理学を背景として多様な見方を統合する立場から「生物学」に至りました。「生命のさまざまな形態と現象、それらが発生する条件と法則、それらが発生する原因に関する研究」と定義しています。トレヴィラヌスもまた、機械論の考えに対して、生きものは機械ではなく、植物も動物も人間と同じ生きものであり、同じ原理で生きていることを探究しようとしたのです。まさに、生きものを見る方法が、収集と分類を主におく自然誌を経て、しくみや成り立ちを探る科学となり「生物学」が誕生したと言えるでしょう。

最後の哲学者ラマルク

ラマルクは、「動物哲学」という本の前書きで、「生物学」という本を書くつもりで集めた題材を用いてこの本を書くことにしたと述べています。「動物哲学」は一般向けの啓蒙書であり、ラマルクが持論を展開しているものの当時の知識をまとめて解説したものです。ラマルクの誤りとして指摘される有名な「キリンの首が伸びた理由」は、自明なこととして説明さえありません。実験を繰り返し、情報を精査し、改訂を重ねたダーウィンの「種の起源」と比較するのは気の毒と言えるでしょう。ラマルクを「最後の哲学者」と揶揄する呼び名がありますが、ゲーテがそうであったように自然全体を考えることが自然哲学であり、気象学、鉱物学、科学、物理など広い分野を手掛け「動物哲学」を誌したことで自然哲学の終焉を飾ったといえます。

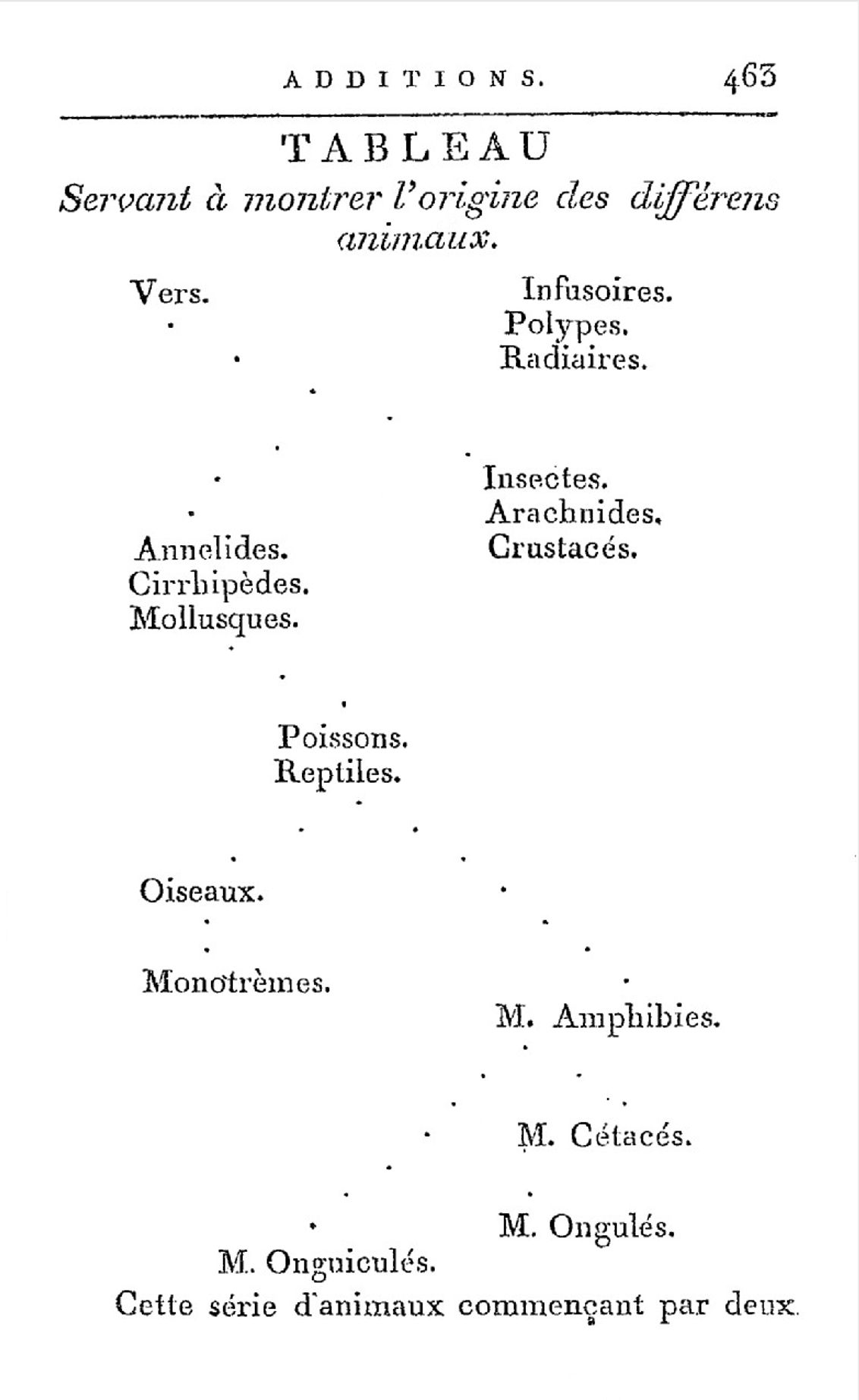

図 ラマルクの動物階層

ラマルクの「動物哲学」の追補にある「さまざまな動物の起源を示す表」。生きものは単純なものから複雑なものへと一方向に進化し、今下等な生きものもやがて高等な生きものに進化すると考えていた。 Vers:蠕虫類 Infusoires:滴虫類 Polypes:ポリプ類(刺胞動物) Radiaires:放線虫類 Annelides:環形動物 Cirribipedes:蔓脚類 Mollusques:軟体動物 Insects:昆虫類 Arachnides:クモ形類 Crustaces:甲殻類 Poissons:魚類 Reptiles:爬虫類 Oiseaux:鳥類 Monotremes:単孔類 M Amphibies:両棲哺乳類 M Cetaeces:鯨類 M Ongules:有蹄哺乳類 M Onguicules:有爪哺乳類(蹄のない哺乳類) Cette serie d’animaux commencant par deux 二個体から始まる動物のシリーズ

3.生態学の由来

ドイツの動物学者ヘッケルの生物学における貢献といえば系統樹の発明でしょう。現在の生物学でも、生きものの繋がりや進化の道筋を表すのに欠かせない系統樹を誰にでもわかる美しい表現として編み出したのです。ヘッケルは、海洋生物の形態学を専門として、その多様性の根拠をラマルクやゲーテから着想した進化に求めますが、ダーウィンの自然選択説に接して、全て説明ができると気づいたといいます。自然選択を内からの「遺伝」と外に対する「適応」の結果であるとして、適応を強いる環境からの作用を考える学問を「生態学Ecology(ドイツ語ではOecologie)」と呼びました。「生物とそれを取り巻く外界との関係に関する科学全体を意味する」として、現在の生態学とは異なるものの「生態学の創始者」とされます。ヘッケル自身は、生態学の研究を手がけませんでしたが、他にも系統発生Phylogeny、個体発生Ontogenyなどの言葉も提案しており、生きものを進化、発生、生態系と統一した視点で捉えることを構想していたのでしょう。ヘッケルの時代は、生物学が細分化、専門化しようとしていた時だったのです。

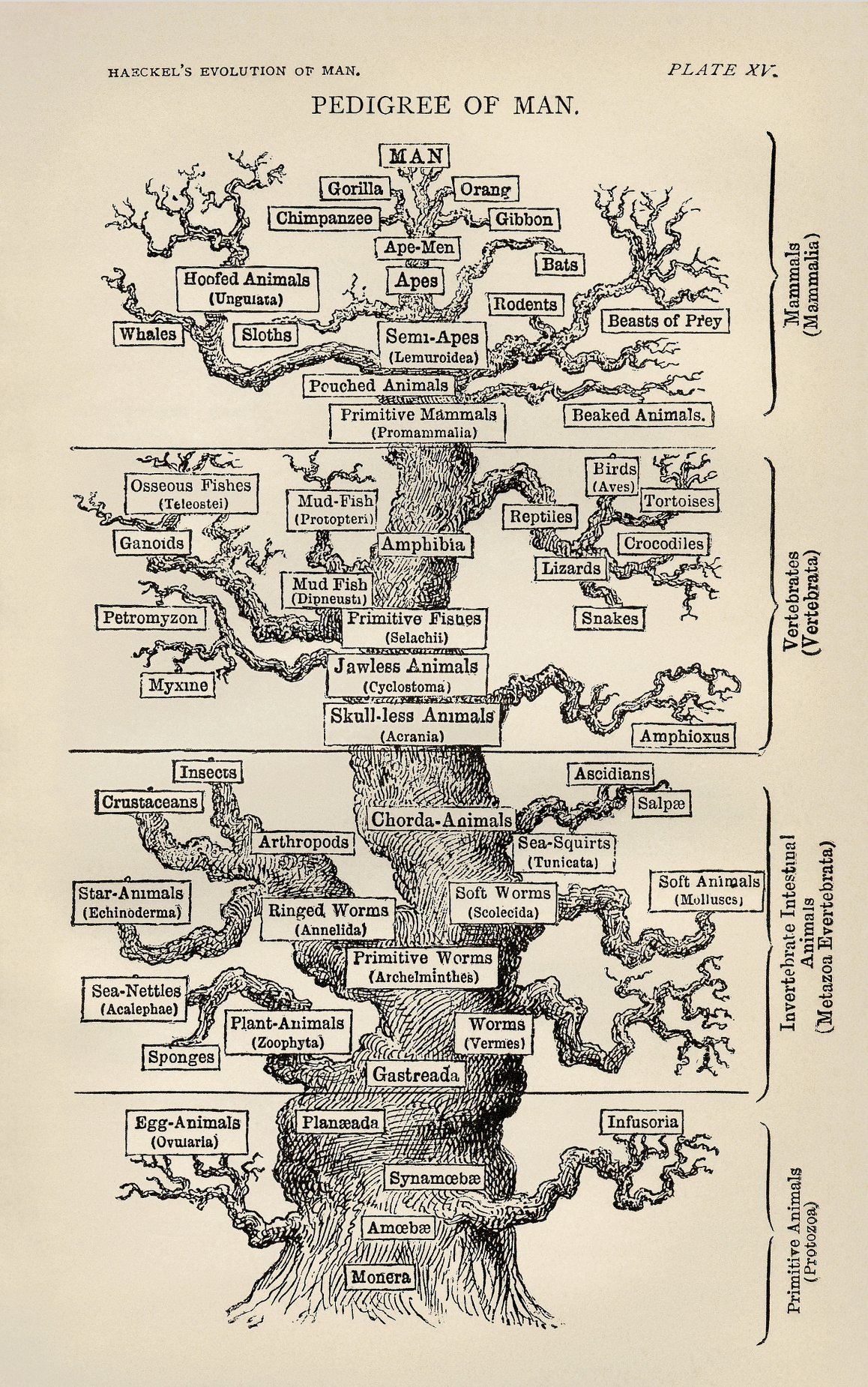

(図2) ヘッケルの系統樹

ヘッケルの「人類発達史」で描かれた系統樹。人類の系統発生を描いたので、到達点は人類である。原生動物、無脊椎動物、脊椎動物、哺乳類と4つに区分された幹に共通祖先が描かれ、そこから進化の枝が分かれていく。

ヘッケルと反復説

ヘッケルは、「細胞説」を唱えたシュワンの本を愛読していたと言われ、生きものが細胞でできていること、細胞が増えることで発生が進むことが明らかになった時代[註3]に、自身も単細胞生物の原生動物から研究を始めました。もっとも単純な生きものは単細胞であり複雑な多細胞生物に進化したこと、発生の始まりが1つの受精卵で多細胞の成体に成長することをEntwickelung(英語のEvolution 進化、Development発生)で表現し、類似性を見出したとされます。「個体発生は系統発生を繰り返す」という反復説は否定されていますが、形態として見れば、始原生物を核のない単細胞生物モネラとし、多細胞動物の祖先を中空の繊毛虫の群体であるガストレアとした今にも通じる先見性にもつながるのです。

図 石灰海綿の発生とガストレア

祖先的な多細胞動物として石灰海綿の発生段階を示し、二重の細胞層からなる原腸胚[120]を多細胞動物の共通祖先と想定した。

4.遺伝学の創成

メンデルがエンドウマメの交配実験で、遺伝の法則を発見し、論文を出版したのは1866年、ヘッケルが一般形態学を出版した同じ年でした。遺伝子の存在と表現型の現れ方を予言した論文は、メンデルの生前には知れわたることなく、ダーウィンやヘッケルも遺伝の仕組みを知らないまま、親から子に伝わる何かを想定していました。医師から研究者となったヴァイスマンが、生殖細胞が次世代の形成に関わることが示しましたが、何がどう伝わるのかは明らかでなかったのです。メンデルの法則は、複数の研究者によって1900年頃に再発見され、育種を研究していたイギリスの遺伝学者ウィリアム・ベイトソンによって一般に広まります。ベイトソンは、遺伝と変異を研究する「遺伝学」を打ち立て、生物学を統合する新しい分野として後押ししました。また、ベイトソンは、形態と遺伝の関わりを収集するうちに、体の一部が置き換わったり、数が変わったりする変異体を見つけ、それをホメオーシスと呼び、遺伝子座と体の分節との関わりを予見しました。しかし、遺伝子の本体は、まだタンパク質かDNAか意見がわかれていたのです。

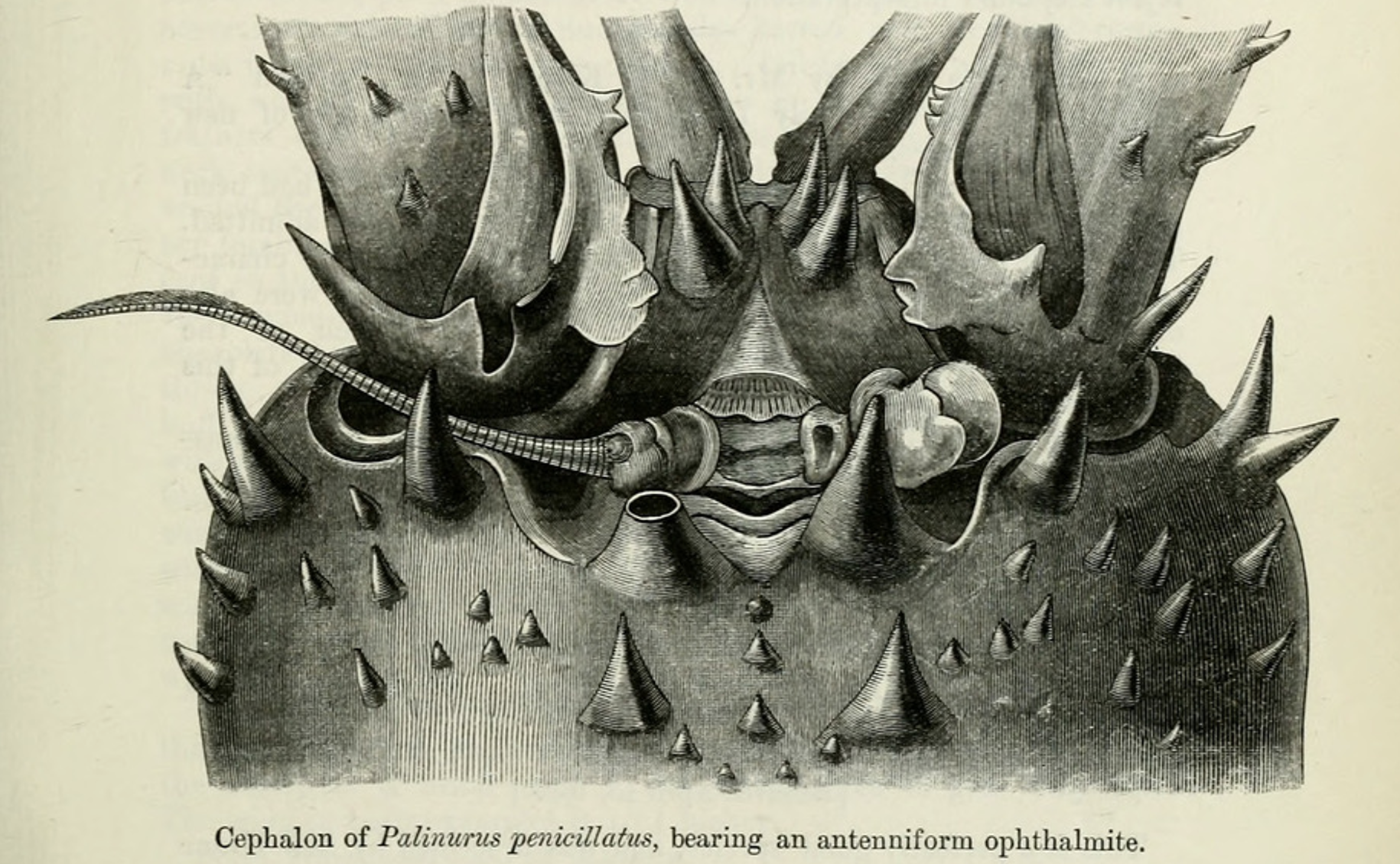

(図3) ベイトソンのホメオーシスの例

ベイトソンの著書「多様性の研究のための材料群」には、遺伝学研究に使用できる脊椎骨や指や脚の数、エビやハチの位置変化などの変異体を収集した。図は、左目の位置にヒゲ状の構造があるイセエビの仲間Palinurus penicillatusの変異体でFlower, William Henry Proc. Zool. Soc. London(1887)からの引用とある。

5.分子生物学からの広がり

20世紀の半ばに、遺伝子の本体がDNAであることが証明され、構造が解かれ、程なく遺伝暗号も明らかになると、すべての生きものがDNAを基本とした同じ仕組みで生きていることがわかりました。DNAの構造とそのしくみの解明は、生物の見方を科学的に統一する、統一理論といえます。全ての生きものが、DNAを遺伝情報としてもち2重らせんを複製して子孫につたえ、RNA分子を介して、タンパク質をつくることから、生きもののつながりが示されたのです。

分子生物学では、共通分子のDNA、RNA、タンパク質の構造を明らかにすれば、どの生きもののこともわかると考えられ、「大腸菌を調べれば象のこともわかる」とさえ言われました。そこで実験室であつかいやすい生きもの—モデル生物—を使って研究すれば、他の生きものにも当てはまる知識が得られるとして研究が進められました。分類学、遺伝学、発生学などに専門化した分野もDNAのはたらきで解かれるようになりました。ヘッケルが描いた系統樹がDNAで描ける時代になり、概念として扱われてきた進化論は、「進化生物学」として生物学の中軸となり、生命起源に迫る探究も始まりました。ベイトソンが見つけたホメオーシスから動物の体づくりの基本となる遺伝子が見つかりました。体の前後そして、体の位置を特徴づけ、さらに複雑な形をつくる遺伝子が、動物の間で同じであり、並びまで保存されていることがわかりました。HOX遺伝子群の発見です。発生学が遺伝学と出会い、進化までつながり「進化発生学」となりました。

生命誌を構想した頃、人間の全てのゲノムDNAを読み解く「ヒトゲノムプロジェクト」が始まりました。世界の研究者が10年がかりで組み立てた最初のヒトゲノム配列を手がかりに、今では医療のために何十万ものヒトのゲノムが調べられ、全ての生きもののゲノムを解き明かし、その多様性を守ろうとしています。

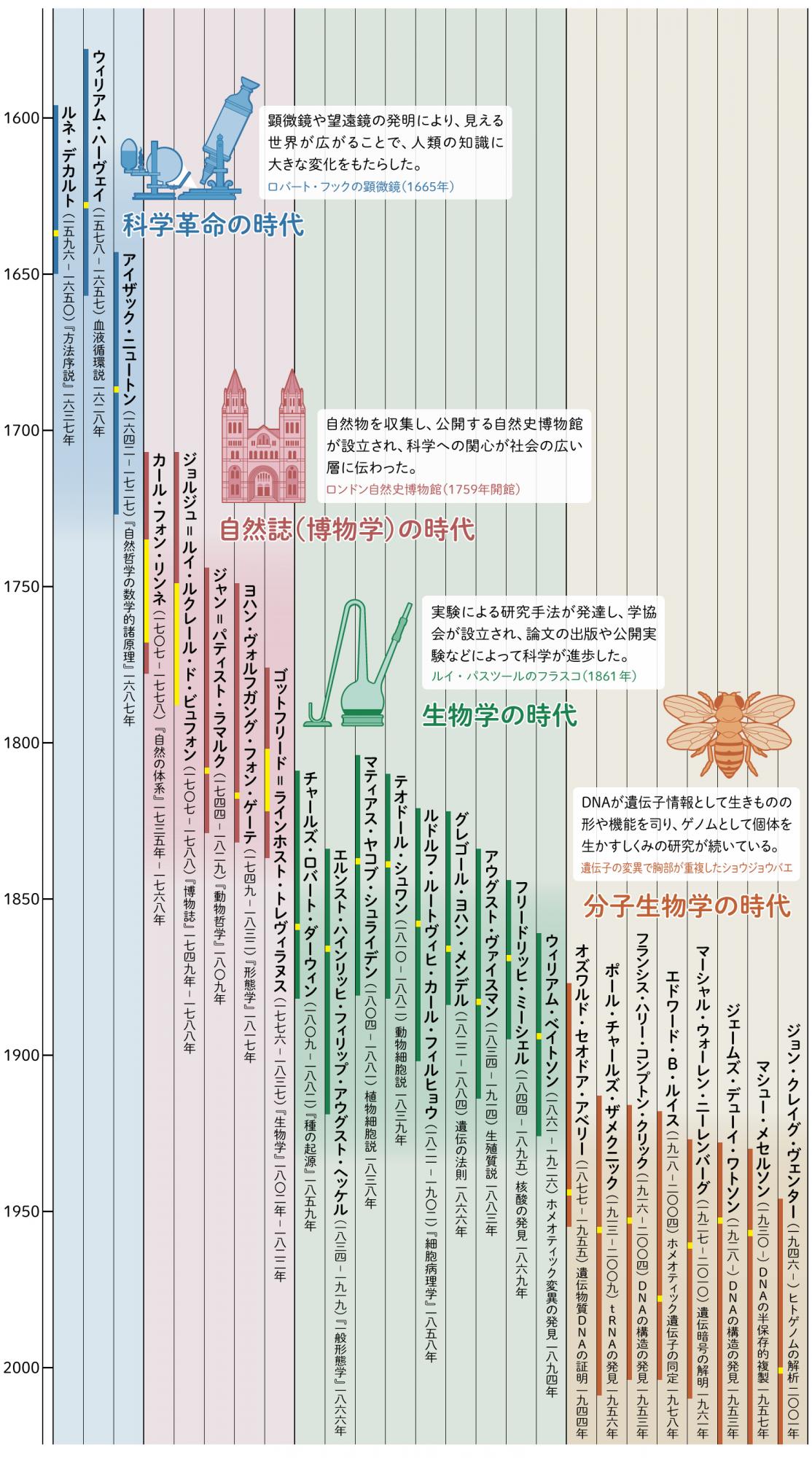

(図4) 学問の誕生にかかわった主な人物の同時代年譜

縦棒は存命期間。黄色の印は付記した書籍の出版や事柄の発生時期を示した。

6.学問を超えて

学問をつくり名づけることは、科学の悪き専門化、細分化を思い浮かべますが、範囲を狭めるというよりは、むしろ新たな発見や研究法を出発点に、解像度をあげ、大きな視野で対象に取り組むことです。分野として成熟し、ブレークスルーが出現するのには、時間がかかります。これが解かれれば、もっと詳しい確実な姿が見えるという壁を乗り越え、それまでの考えが書き換えられると新たな知識が加えられ、そこからまた未知の景色が広がります。

私たち生きものがどこから来て、どう変化し、どのように「生きている」のか、基本の問いは変わっていません。「問いをもち、自ら考えること」を学問の世界とすると、それを「生きる」知恵として生かすのが、生命誌が目指す社会です。

[註1]

進化の原因をラマルクは獲得形質の遺伝に求め、ダーウィンは自然選択で説明した。ラマルクの時代は、個体が生存している間の環境からの影響に対して適応する過程で、必要な形質が強化され不要な形質は衰え(要不要説)、それが次世代に伝わるという説(獲得形質の遺伝)が受け入れられ、同じ環境にある集団は同じ影響に対して同じ形質を獲得し、それが遺伝して集団全体が進化すると考えられた。一方でダーウィンは、集団中には偶然によって多様な形質をもつ個体が出現し、環境に適応した個体が生き残り、適応できない個体が排除されるので(自然選択)、適応した個体からなる集団に進化すると考えた。選ばれるのが、形質か個体か、皆が同じように変化するのか、同じものが選択されるか、その違いが両者の説を分けている。

[註2]

Biologie(ドイツ語のBiology)の語としては、ドイツの気象学者ミヒャエル・クリストフ・ハノフ(1695-1773)が、1766年「自然哲学と物理学の教義」で用いたのが最初だと言われる。1802年、ラマルクは「水理地質学」の中で「生物学」という言葉を使い、同年トレヴィラヌスは、「生物学、すなわち自然研究者と医者のための生物の本性に関する哲学」を出版した。

[註3]

細胞を発見し、Cellと名づけたのはイギリスの自然哲学者であったロバート・フック(1635 - 1703)で、自作の顕微鏡の性能を調べるため、コルクの断面を観察して、小さな区画からできていることを発見した。その後、ドイツの植物学者シュライデンが、植物体が細胞でできていることを示し(1838)、次いで友人の動物学者シュワンが動物の体も細胞でできていることを示した(1839)。細胞が細胞分裂によって増える性質は、病理学者のルドルフ・フィルヒョウが「すべての細胞は細胞から生じる」と提唱した(1855年)が、発見者はロベルト・レマック(1815 – 1865)とされる。

参考図書

リンネとその使徒たち 朝日選書588 西村三郎 朝日新聞社

ナチュラリストの系譜 ちくま学術文庫 木村陽二郎 筑摩書房

言葉と物 ミッシェル・フーコー 渡辺一民・佐々木明訳 新潮社

ラマルク伝 イヴ・ドゥランジュ ベカエール直美訳 自然叢書13 平凡社

進化論の歴史 岩波新書 八杉龍一 岩波書店

進化理論の構造 スティーブン・ジェイ・グールド 渡辺政隆訳 工作舎

反復幻想 倉谷滋 工作舎

ヘッケルと進化の夢 佐藤恵子 工作舎

生命科学 講談社学術文庫 中村桂子 講談社

自己創出する生命 ちくま学術文庫 中村桂子 筑摩書房

奏でる 〔生命誌研究館とは〕 (中村桂子コレクション第8巻) 中村桂子 藤原書店

文責:平川美夏

JT生命誌研究館 表現を通して生きものを考えるセクター

研究成果やそこに至る考えをどのように表現するか、独創的な表現は新しい考えを生み出す源泉です。セクターの紹介はこちらへ。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)