生命誌ジャーナル

2011年遊ぶ

カイメンの幹細胞から見る多細胞化の始まり

船山典子 京都大学 大学院理学研究科

多細胞生物ではさまざまな種類の細胞が役割分担して個体を作っていますが、その始まりは同じ細胞の集合体だったでしょう。その中から多様な細胞へと分化する幹細胞が生まれて、より複雑な多細胞生物に進化するきっかけとなったと考えられます。水中で暮らすカイメンは単細胞動物の立襟鞭毛虫にそっくりな襟細胞をもち、現存する最も原始的な多細胞動物とされています。京都大学の船山典子さんはカイメンを用いて、多様な細胞をもつ多細胞動物を生み出すしくみを探り、幹細胞の進化を考えるきっかけを捉えました。

1. カイメンから多細胞動物のもつ起源的なしくみの手がかりを学ぶ

図1:幼若なカワカイメン

中心にある芽球の中から遊走した幹細胞によって、小さな個体が形成される。

図2:進化的に古い動物を中心とした系統樹

まず私たちの実験系を説明しよう。多くのカイメンは有性生殖系に加えて無性生殖系を持っているが、私たちは芽球と呼ばれるクローンのタネから図1のような小さな個体を形成する無性生殖系を使っている。芽球は、環境の悪化などでカイメン本体が死滅した場合に備えて作られ、中には数千個の幹細胞が休止または休眠した状態で入っている。カワカイメンの芽球はハッチ(註1)率が高いため古くから発生の研究に用いられてきた。観察を中心とする古典的な研究から、「ふつうカイメン」が幹細胞や襟細胞、骨片形成細胞など10種類以上の細胞(図3)を持っていることが知られていたが、細胞の形態だけで全細胞種を識別するのは不可能である。考えてみて欲しい。同じ細胞種であっても、体内を移動している時と、ある位置に留まっている時では形が違うだろうし、異なる細胞種であっても似た形態をもつことだってあるはずだ。そこで私たちは遺伝子発現の解析により細胞種の識別を可能にすることから始めた。

図3:カワカイメンの個体の断面図

カワカイメンの体内空間には骨片を作る骨片形成細胞や免疫細胞などがあり、体内を移動するアーキオサイト(幹細胞)が、これら必要な細胞に分化する。水管の側面には袋状の襟細胞室が並ぶ。襟細胞室は、1本の鞭毛と筒状の微絨毛(襟)をもつ襟細胞からなる消化器官で、鞭毛で水管に水流を生じさせて栄養物を取り込む。

註1:ハッチ

卵などが孵化すること。この場合は個体形成が始まること。

2. アーキオサイトと襟細胞からなるカワカイメンの幹細胞システム

ここで着目したのはPiwi遺伝子という、さまざまな動物の生殖幹細胞や幹細胞で発現し、幹細胞の性質の維持に重要なはたらきをしている遺伝子で、カイメンにもPiwi遺伝子があることをまず明らかにした。そしてPiwi遺伝子を発現している細胞が自己複製能力を持ち、かつ直接複数の細胞種に分化するという幹細胞の性質を持っていることを証明した。この細胞はアーキオサイトと呼ばれ、形態観察からカイメンの幹細胞とされているものであった。こうしてカイメンの幹細胞を初めて分子生物学的に捉えると同時に、Piwiタンパク質によって幹細胞の性質を維持するしくみが、6億年前にカイメンが他の多細胞動物から枝分かれする以前に確立していたことを示唆することができた。

図4:ふつうカイメンの幹細胞システムのモデル

アーキオサイトと襟細胞という2種類の細胞による幹細胞システム。多くの種ではアーキオサイトから卵、襟細胞から精子が生み出される。

註2:in situ hybridization法

組織や細胞において特定のDNAやmRNAの分布や量を検出する方法。

3. 襟細胞から起源的な幹細胞のヒントを得られる?

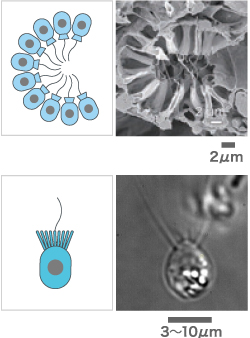

図5:カイメンの襟細胞室と立襟鞭毛虫

襟細胞室(上:電顕写真)を構成する襟細胞は鞭毛と襟をもち、この特徴が立襟鞭毛虫(下:光顕写真)と共通している。

図6:初期の多細胞動物と、それを支える幹細胞がたどったと思われる進化のステップ

©2009, Oxford University Press

©2006, King Lab

註3:細胞ソーター

蛍光標識した特定の細胞だけを取り出す装置。

4. カイメンの骨格を作る大工さん

図7:ガラスカイメンのさまざまな骨片骨格

エルンスト・ヘッケル著『Kunstformen der Natur』より改変

図8:骨片骨格の形成過程

作られた骨片は骨片運搬細胞が運び、体内で適切な位置に立てられる。

船山典子 (ふなやま・のりこ)

1993年東京大学博士課程修了。博士(医学)。米国Gumbiner研究室でポスドク、北里大学理学部助教を経て、2006年より京都大学大学院理学研究科准教授。カワカイメンの幹細胞システム、骨片骨格形成過程などを細胞・分子レベルで研究している。