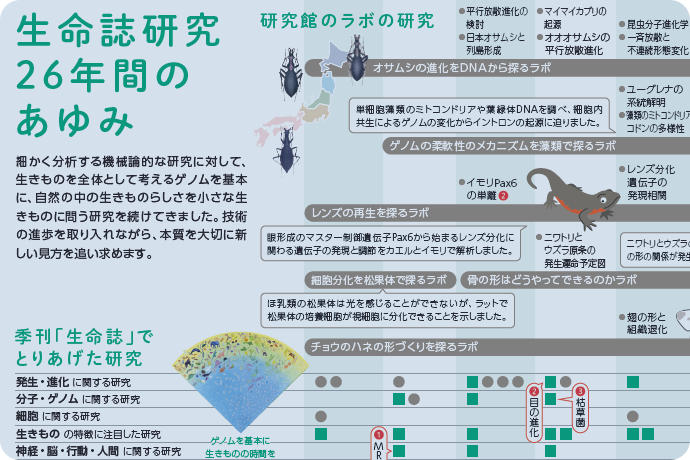

RESEARCH 01生命誌研究のこれまでと今

「本能」のしくみから

「生きる」を考える

尾崎克久(チョウが食草を見分けるしくみを探るラボ)

母チョウは前脚で植物の成分を“味見”し、幼虫が食べられる葉にしか卵を産みません。練習して徐々に味見がうまくなるような時間はないので、この食草認識のしくみは本能としてプログラムされ、正確に受け継がれています。本能に関わる遺伝子から産卵行動までを総合的に解明し、チョウが食草を選んでいのちを紡ぎ、変化し進化する様子を理解します。

1. 生きものの関わり合いから「生きている」を考える

学生の頃から、生きもの同士の関わり合いがどのように構築され、その結果、個体として生きるということがどういうことなのか知りたいと思っていました。2001年に奨励研究員として生命誌研究館に来て、チョウと食草の関係を調べるというテーマをもらった時、調べれば調べるほどやりたいと思ったことを実現できそうな研究材料だと感じたのです。アゲハチョウの仲間は、幼虫が特定の植物を食草として利用するので、母チョウが正確に植物を識別して産卵場所を間違えないことが次世代の生存を左右します。この時、母チョウは、産卵の前に植物の葉の表面を前脚で叩く「ドラミング」<図1>という行動で味を感じ取っていることから、この味見行動に注目してチョウの味覚のしくみを研究しようと思いました。チョウと食草の関係を初めとし、生きもののネットワーク<論文1>を理解して、生きものの本質を明らかにしたいと思っています。

<図1>

ナミアゲハが、ミカンの葉に含まれる産卵刺激化合物であるシネフリンとカイロイノシトールの混合液を塗布した人工葉に産卵している様子。前脚で人工葉に触れるや否や、腹部をクルッと丸めて先端を押し付け、卵を産み付けている。同じ混合液を染み込ませた白色のろ紙に触らせた場合も同様の産卵行動が見られるので、葉の形や色や感触は産卵に影響しないとわかる。化合物の刺激が重要なのである。

<論文1>

Ai Muto-Fujita, Kazuhiro Takemoto, Shigehiko Kanaya, Takeru Nakazato, Toshiaki Tokimatsu, Natsushi Matsumoto, Mayo Kono, Yuko Chubachi, Katsuhisa Ozaki & Masaaki Kotera (2017)

Data integration aids understanding of butterfly–host plant networksScientific RepoRts | 7:43368 | DOI: 10.1038/srep43368

2012年のサマースクールに、当時京都大学の大学院生で、チョウを愛してやまない武藤愛さんが参加してくれた。これをきっかけに、武藤さんの先輩である生命情報科学の専門家、小寺正明さんが私たちの研究に興味をもち、共同研究に発展した。文献や図鑑に載っている日本のチョウと食草の関係と、植物化合物との関係をデータ化し、統計学的に調べた。その結果、植物化合物の類似性とチョウの植物への依存関係を新しい視点から理解することができた。具体的には、ミカン科を食草とするアゲハチョウから、セリ科を食草とするキアゲハが誕生した際、踏み石のように間に安全な植物を挟んでいる可能性が示唆された。

2. チョウの“気持ち”がわかる

チョウの研究に野外採集は欠かせません。モデル生物ならコンディションが整った生きものを買って実験を始められますが、普通の生きものはそうはいきません。野外でチョウを見続けていると、時間帯や周囲の状況で行動が変化するので、チョウの“気持ち” を理解できたと思う瞬間があります。<図2>実験用のチョウを見ていても、成虫が餌蜜を飲んだときの様子、その後休憩したり羽ばたいたりする行動を見て、この個体は元気だなとかちゃんと卵を産みそうだなとか。逆に、あまり産卵したい気分ではなさそうだなとか。すべてを数値化したら処理不可能な程のデータ量を無意識に判断しているのかもしれません。

<図2>

この日は実験に使うナミアゲハとクロアゲハを狙って採集に出た。春から秋にかけて、多い時は1週に2〜3回、BRHの周辺を探索する。研究で使うチョウのほとんどが、地元で捕まえて人工飼料で飼育したものである。研究を開始した2001年当時と比べて宅地開発が進み、昆虫採集に適した場所がだいぶ減ったものの、高槻はまだ植物が豊かでアゲハチョウの採集はしやすい。

虫取り網にTシャツ、麦わら帽子、リュックサック。中村館長に「夏休みの小学生ですか…」と呆れられながらも、しっかりと暑さ対策をした服装で“研究”として網を振るうのだ。

手間と時間はかかりますが、チョウのコンディションまで把握しているからこそうまくいく実験もたくさんあります。投稿した論文に「こんなに再現性の高いチョウの産卵実験ができるはずがない」「行動実験のデータがきれいすぎる」とコメントが付いたこともあるんですよ。でも、チョウが産卵したくなる条件がわかるようになったので、行動実験ではその条件が整ったものを使うことで実験が再現できることを説明し、納得してもらいました。今ではイベントなどで、本来は気まぐれなチョウたちに、ちょうどお客さんが見ているタイミングで産卵してもらうこともできるようになったんですよ。この技術が、RNAiを行なったアゲハチョウの行動観察に大きな貢献をしました。<図3>

<図3>

RNAi法により、シネフリンを認識する味覚受容体遺伝子のはたらきを抑制し、産卵行動の変化を調べた。RNAiチョウは、普通のチョウと比べものにならないほど、長時間ドラミングを繰り返し、さんざん悩んだように見える行動を見せたあげく産卵せずに飛び去ってしまう。図1の動画と見比べるとその違いは歴然。味覚の感受性が低下したことにより、食草の味を“認識”できず腹部を曲げる行動が見られなくなったのだ。

3. カルシウムイメージングでガッツポーズ

次世代シーケンサー(NGS)登場前に古典的な発現遺伝子配列断片(EST)の解析を行ない、大変な苦労をしてチョウの前脚ではたらく味覚受容体候補を見つけた時、これが本当に食草の認識に関わっているのかを確かめる必要がありました。そこで受容体が認識する化合物(リガンド)を明らかにするために用いたのが「カルシウムイメージング法」です。ナミアゲハの受容体候補と発光タンパク質を発現させた培養細胞を植物化合物で刺激すると、受容体が応答した場合にだけ、発光タンパク質が細胞内で上昇したカルシウム濃度に反応して光ります。これを利用して、ミカンの葉に含まれる産卵刺激物質のうち、シネフリンに特異的に応答する受容体であることを突き止めました。<論文2>。

<論文2>

Katsuhisa Ozaki, Masasuke Ryuda, Ayumi Yamada, Ai Utoguchi, Hiroshi Ishimoto, Delphine Calas, Frédéric Marion-Poll, Teiichi Tanimura & Hiroshi Yoshikawa (2011)

A gustatory receptor involved in host plant recognition for oviposition of a swallowtail butterflyNature Communications doi: 10.1038/ncomms1548

チョウ前脚のふ節感覚毛ではたらいている遺伝子群の中から味覚受容体遺伝子を発見し、その機能を明らかにした。遺伝子、細胞、神経、行動レベルで実験を行い、シネフリンの受容体が産卵行動に関与していることを解明。生きているという現象そのものを理解したいと思い続けたからこそ、遺伝子から行動まで全ての階層を捉えることができた。子孫を残すための本能行動のしくみが、非モデル生物であるアゲハチョウで明らかになりつつあるのだ。学術雑誌Nature のウェブサイトトップページで「注目の論文」として紹介され、国内外で話題の論文になった。

この方法に特化した装置はあるのですが、とんでもなく高価なので、本来は全く別の目的で使われる微弱発光計測装置に独自の改造を加え、細胞が化合物に応答する様子をリアルタイムに観測する実験ができるようにしたのです。<図4>特に、化合物が交わらないよう還流のしくみを整えるのに苦労しました。<図5>改造した装置からは、お手製とは思えないほど高精度のデータが得られ、暗い部屋の中ではっきりと応答が見えた時には「よしっ!」と天井を突き破りそうなほど大きなガッツポーズをとりましたね。ダンスの経験があったら一人で踊っていたかも。前例がなく正解もわからないまま探し続けた産卵刺激物質受容体遺伝子が、本物だと確信した瞬間でした。

<図4>

手作り感満載の改造した微弱発光計測装置。コックの開け閉め(手動)で化合物溶液を順番に流し、同じ細胞を複数種類の化合物で刺激して味覚受容体の応答を計測した。

<図5>

(上)一般的な還流システムの配置:容器の片端から溶液を流し込み、反対側から吸いだすのが最も一般的な配置である。容器の形状の影響もあるが、植物化合物の刺激溶液が全体に広がらず、手前右側に洗い流されないまま残っている。複数種類の刺激溶液を使う場合、一部が混合液になってしまい、正確なデータを得ることができない。流速を速くするとある程度問題を解消できるが、細胞が流されてしまうなど別の問題が生じる。

(下)改良したチューブの配置:シャーレの壁を横方向に伝わせるように流し込み、その足元から吸い出す。ゆっくりとした流速でも刺激溶液が短時間でほぼ均一に全体に広がり、その後すぐに洗い流され透明になっていく。これにより、同じ細胞に対して複数種類の刺激を与えることができ、正確なデータが取れるようになった。

4. 私も虫も考える

味覚受容体を発見し、その機能がわかって産卵行動に関与していることを解明できた時、研究の大きな前進を予感しましたが、論文2を書きながらとても悩みました。というのも、化合物を通じて味を認識するという情報の入口と、その結果として卵を産むという出口の行動につなげたにすぎないからです。その間で何が起こっているのか、どんな神経活動があるのか、どんな遺伝子がはたらくのか、様々な条件が交響曲を奏でるかのように総合的に本能行動を構築しているので、根本的な問題を考え始めるとわからないことだらけです。

チョウが「ドラミング」によって味見し、食草か否かを判断すると言った時にも、「そもそも判断って何?」という疑問が湧きます。化学感覚毛を刺激する電気生理実験で、チョウの頭部に参照電極を入れて応答を計ると、ものすごい量のバックグラウンドノイズが出ます。ところが、前脚を切り取って切断部に参照電極を入れた場合、このノイズはきれいに消えます。チョウが味を感じた時の脳の神経活動は思っていたより複雑で、科学的な表現ではありませんが、チョウは“考えている”んだなと思いました。

これまでの研究で、チョウの前脚にあるふ節感覚毛の神経細胞が、植物化合物の刺激を味情報に変換するために第一段階の役割を担っていること<論文3>、さらにこの味覚神経細胞の一部は、脳に直接投射していることがわかってきました。今後、食草か否かの“判断”とは何かに注目し、厳密に受け継がれるものでありながら柔軟に変化するという、本能の不思議の核心部と向き合い、「生きる」に焦点を当てた研究を進めて行きます。<図6>

<論文3>

Masasuke Ryuda, Delphine Calas-List, Ayumi Yamada, Frédéric Marion-Poll,Hiroshi Yoshikawa, Teiichi Tanimura, and Katsuhisa Ozaki (2013)

Gustatory sensing mechanism coding for multiple oviposition stimulants in the swallowtail butterfly, Papilio xuthusJournal of Neuroscience 33 (3) 914-924

味覚の情報がどのように処理されて行動につながるのかは、嗅覚と比べて理解が進んでいない。私たちの電気生理実験で、化合物の刺激の伝わり方に新しい視点を見出した。ナミアゲハの前脚のふ節感覚子にある4種類の味覚神経細胞のうち、3種類が同時に興奮したときにだけ、産卵行動が起こることを突き止めたのだ。3種類が同時にというところが重要で、順番に合計3種類の刺激を与えても産卵行動にはつながらないのである。感覚神経は外界の刺激を伝えるだけで、情報処理は全て脳や神経節が行うと考えていたが、脳の前に、ふ節感覚子の細胞という入口にも味情報に変換するなんらかの役割があることがわかった。

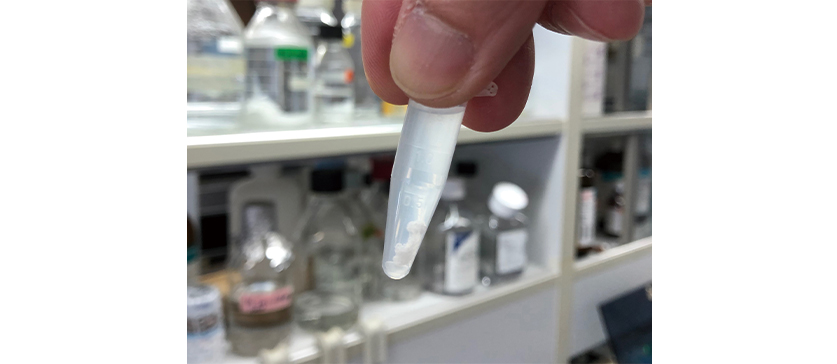

<図6>

私が一番好きな実験のひとコマ、ゲノム解析に使う高分子DNAを精製するエタノール沈殿。写真はナミアゲハの終齢幼虫から抽出した、平均で300〜500Kbpはあると推定されるDNA断片が入道雲のように立ち上っている。研究を辞める日には、最後の瞬間はこのエタノール沈殿で締めくくりたいと思っている。

編集:JT生命誌研究館 表現を通して生きものを考えるセクター 星野敬子

季刊「生命誌」のこれからに向けて

皆さまの声をお寄せください!BRHメールマガジン

毎月1、15日に生命誌研究館の催し、

ホームページの更新情報、刊行物「季刊・生命誌」の情報などをお届けします。

下記フォームよりお申し込みください。

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)