原核から真核生物誕生への道筋

マサル・K・ノブ

産業技術総合研究所

真核生物は、アーキアとバクテリアが融合して誕生したと考えられている。このバクテリアは後にミトコンドリアになったが、祖先アーキアはどんな性質をもち、どのような過程を経て、複雑な細胞をもつ真核生物になったのだろう。

深海の海底堆積物に優先的に存在する海底アーキアの捕獲と生育(培養)に成功し、これまでわからなかった祖先アーキアの細胞の膜や形、代謝のしくみを調べることが可能になり、推測を超えて真核生物誕生の過程が見えてきた。

1.私たち「真核生物」の始まり

私たちヒトを含む真核生物の起源はどこにあるのだろう。真核生物の細胞の特徴は、ゲノムを格納する核や、酸素呼吸を担うミトコンドリアなどの多くの小器官をもつことである。この細胞の複雑さが、動物・植物・キノコ・ゾウリムシという姿も生き方も全く異なる多様な生きものの誕生を導いてきた。真核生物が生まれる前の地球は、乳酸菌や大腸菌などの小器官をもたない単細胞の原核生物の世界だった。ここから、細胞の構造や大きさも生き方も全てが異なる真核生物が生まれたとされている。この進化は生物史上最も大きな変革と言えるが、その道のりは未だに議論の最中である。これを理解せずして、真核生物の由来とその裏にある私たちの本質は見えてこない。

およそ38億年前に全ての生きものの共通祖先が生まれ、2種類の原核生物「アーキア」と「バクテリア」に分かれた。その数十億年後に両者が一つの細胞に融合し、真核生物が生まれたと考えられている(図1)。実際、私たちの細胞内にあるミトコンドリアはもともとバクテリア(現存するα-プロテオバクテリアの仲間)であったことが遺伝子の解析からわかっており、アーキアがバクテリアを体内に取り込み、真核生物となった可能性が高い。しかしこのアーキアがどのような生物だったのか、細胞の形や能力を含めその全容は明らかになっていなかった。

(図1)地球上の生きもの系統

およそ38億年前に生まれた共通祖先からバクテリアとアーキアが分岐し、25億年前にアーキアと真核生物が分岐したと考えられている。真核生物の祖先であるアーキアはどのような生物だったのだろう。

真核生物は海底の泥の中で生まれたと考えられており、ひょっとすると祖先アーキアの姿を保った子孫が今も海底に潜んでいるかもしれない。その生ける化石を探し求め、海洋研究開発機構の井町寛之研究員と力を合わせ、未知の海底アーキアの調査に挑んだ。そして10年以上の試行錯誤の末、ついに紀伊半島沖の南海トラフの泥(水深2533m)から既知のアーキアの中で真核生物に最も近縁な「MK-D1株」の培養に世界で初めて成功した。

2.異色な海底アーキア「MK-D1株」

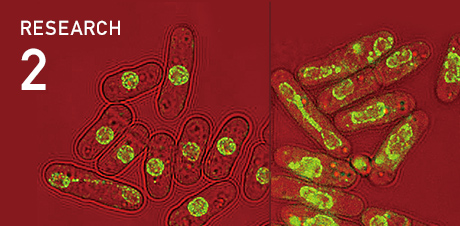

MK-D1が私たちに見せた姿は驚きの連続だった。真核生物は大きな細胞の中に複雑な小器官をいくつももつが、MK-D1の細胞は原核生物の中でも最小部類に入る大きさ(乳酸菌や大腸菌の細胞体積の20分の1以下)で、小器官はなく一般的な原核生物の細胞をしていた。生き方も真核生物と大きく異なっていた。多くの真核生物は栄養となる固形物を食べ、体内で消化・吸収し、その有機物と酸素を細胞内のミトコンドリアに供給し、有機物分解と酸素呼吸を行って日々の活動に必要なエネルギーを賄っている。植物などの光合成をする真核生物は、約10億年前に進化した例外である。一方MK-D1は、水中のアミノ酸を自身で吸収・分解しエネルギーを得るが、酸素呼吸ができないばかりか、むしろ酸素によりエネルギー生産システムが壊されてしまう。無酸素環境に特化して生きる嫌気性アーキアにとって酸素は毒なのである。さらに、エネルギー生産と細胞成分の合成を単独で完結できず、他の微生物と共生しなければ生きられないのだ(図2)。

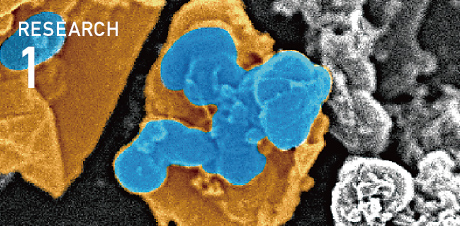

(図2)MK-D1株

直径550nm(髪の毛の120分の1以下)の極小の球菌。生育に必要なアミノ酸やビタミンを合成できず、他の原核生物からの供給に依存。アミノ酸代謝からつくる水素を渡し共生関係を築いている。

こうした性質は祖先アーキアにも当てはまるのだろうか。MK-D1の遺伝子と類似した海底アーキアの遺伝子を比べ、20億年以上前に生きていた真核生物の共通祖先であるアーキアの姿を推定したところ、面白いことにMK-D1と似た性質をもつことがわかった。祖先アーキアは細胞内に小器官をもたず、嫌気性で、他の微生物との共生を必要とする一般的な原核生物であり、真核生物とは対照的な生命体だったのだ。

ところが、ある日MK-D1に一般的な原核生物と全く異なる性質が観察できた。増殖が止まったはずの細胞からニョキニョキと触手のような突起が伸びていたのである。あまりに特殊な構造物に目を疑い、他の何かが刺さっているのではないかと一瞬考えたが、冷静になって細胞を見直すと間違いなく細胞から直に突起が伸びていた(図3)。このような突起が原核生物では観察された例はなくMK-D1に特異な構造である。また、細胞外に多くの小胞を出すこともわかった。

(図3)MK-D1から伸びる触手様の突起と細胞外に出された小胞

増殖が終わる頃、長く分岐した突起をつくる姿を捉えた。細胞外に多数の小胞(矢印)を出す姿も観察できた。

突起の構成成分は調査中だが、これがタンパク質ででき脂質で覆われていると仮定すると、吸収した栄養の大部分を突起づくりに使っている可能性がある。通常原核生物は、栄養源から得られたエネルギーの多くを増殖にあて次々と世代交代をする。一方MK-D1は、ゆっくり増殖し(大腸菌の1000分の1)多くのエネルギーを細胞の維持・加工に回している様子が見られた。さらに原核生物は、栄養の乏しい環境では細胞とゲノムの大きさや遺伝子数を縮小させる傾向にあるが、MK-D1は栄養の豊富な環境に住まう原核生物(大腸菌など)と同等数の遺伝子をもつという特徴があった。MK-D1が暮らす海底は食物(栄養源)が少ないため、動かずにエネルギーを温存する必要があると考えると、栄養を構造物として貯蓄しながら成長の段階で容姿を変え、ゆっくり増殖する生き方を選んだのではないだろうか。そしてそれを支えるために、たくさんの遺伝子(能力)をもつのではないだろうか。このような生き方は一般的な原核生物と異なるが、真核生物と似た適応戦略である。現にMK-D1および近縁のアーキアは、真核生物に特有とされてきた情報や細胞骨格の管理や操作を担う遺伝子(アクチンなど)をもっている。祖先アーキアに同じ性質があったと仮定すると、原核生物でありながら、海底の貧栄養環境に導かれ、既に真核生物の様な生き方へ向かうものが生まれつつあったということだ(図4)。

(図4)アーキアと真核生物の進化をつなぐMK-D1

既知のアーキアの中で真核生物に最も近縁なMK-D1とこれと類似するアーキアのゲノムから、祖先アーキアの姿が見えてきた。

3.祖先アーキアと酸素を消費・解毒できるバクテリアの共生

ここから、祖先アーキアから真核生物が生まれた過程を考えてみよう。祖先アーキアが生まれた頃、私たちが今当たり前のように呼吸に使っている酸素は地球になかった。およそ27億年前、光合成能を発達させたバクテリアが、光と水から酸素をつくり始めた。酸素はあらゆる化合物と容易に反応し、過酸化水素などの有毒な物質に変化する非常に厄介なガスである。環境中の酸素量の増加は当時の原核生物にとっては大災害で、特に酸素に耐性のないエネルギー生産システムが大きな被害を受けた。ここで祖先アーキアは、究極の選択を迫られたはずだ。一つは酸素を解毒・代謝する新しいシステムを獲得して光の届く世界へ進出するか、代謝システムは変えずに酸素の届かない暗い海底に逃げ込むかである。真核生物は酸素を膨大なエネルギーに変換できた前者であり、MK-D1は後者を選んだアーキアの末裔と言えるだろう。

祖先アーキアが無酸素環境で使う古い代謝を捨て、酸素呼吸・解毒能を獲得するにはその一連の遺伝子を置き換える必要がある。これは速く増殖する一般的な原核生物にとっては些細なことだが、祖先アーキアにとっては大きな試練だったはずだ。なぜなら、生きものが遺伝子を捨てる・獲得するタイミングはゲノムを複製し子孫に渡す時のみであり、ゆっくり増殖し細胞を維持することで延命をはかる祖先アーキアは、遺伝子を改変する機会が乏しいからだ。そこで祖先アーキアは、酸素呼吸・解毒能をもつ他の原核生物に寄り添うことでその急場を凌いだのではないだろうか。しかし地球の酸素濃度が上がるにつれ、他の原核生物の近くにいるだけでは解毒が追いつかない状況になってくる。そこで、祖先アーキアは自ら突起を伸ばし、酸素呼吸をする他の原核生物と絡み合い、最終的に体内に取り込んだと考えている。この取り込まれた原核生物こそが、今真核生物の細胞内で酸素呼吸を担っているミトコンドリアの祖先のバクテリアである。

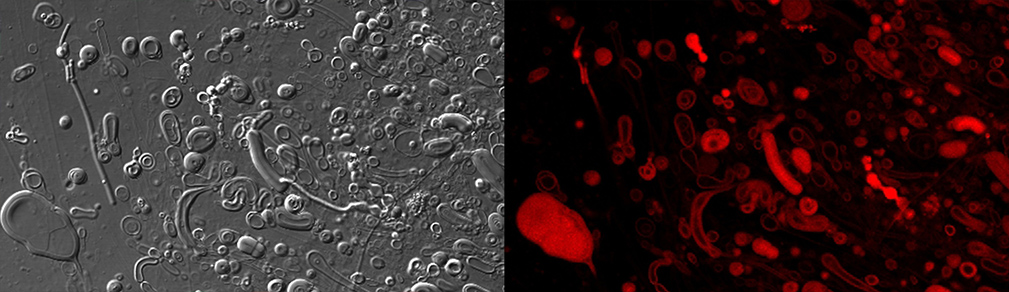

MK-D1の細胞構造をもとに考えると、祖先アーキアは細胞の表面にタンパク質状の殻(S層)をもち、その殻にある穴から突起を伸ばしていたのではないか。アーキアとバクテリアが融合した際に、穴の空いた殻が細胞の間の仕切りとして残り、それが真核生物特有の構造物である核膜となった可能性が高い(図5)。面白いことに、MK-D1の細胞表面には1µm2あたり約8個の穴があるが、この数は真核生物の核膜孔の数と同程度なのである(酵母は1µm2あたり約10個)。

(図5)祖先アーキアと酸素を消費・解毒できるバクテリアの融合過程(モデル)

(左)祖先アーキアが骨格形成分子(アクチン)がつくると思われる突起や小胞で、後のミトコンドリアを巻き込んだ。

(中央)酸素の上昇に対抗するため、祖先アーキアの突起や小胞が後のミトコンドリアを包み込み二者の一体化が加速した。

(右)祖先アーキアを包む殻が後の核膜に変化した。

4.共生・敵対・和解 ―エネルギー代謝の変化

原核生物は、代謝の組み合わせや特異性により種が異なるという特徴がある。生き方の中枢と言えるこの代謝をもとに、一つの細胞の中に住み始めたアーキアとバクテリアがどのような過程を経て一体化したのか考えてみよう。祖先アーキアはもともと外部のアミノ酸を取り込んで体内で分解することでエネルギーを得ていた。多くの場合、アミノ酸はαケト酸に変換され、これがエネルギー源となる。αケト酸は、祖先アーキアが行う無酸素代謝と、体内のバクテリアが行う有酸素代謝の両方で使われる(図6左)。一つの細胞に融合した後は、アーキアが体内のバクテリアにαケト酸の一部を与え、酸素と反応させて無害化してもらうことで、新しい地球環境に適応できたのだろう。この共生関係は今もなお、真核生物の細胞内でミトコンドリアがαケト酸を使って酸素呼吸をする機能として残っている。

一つの生命体として完全に一体化するには、重複したエネルギー代謝経路の一本化が必要である。どちらかがαケト酸からのエネルギー生産を失わない限り、両者は独立した生きもののままだ。また、酸素のある世界では無酸素代謝が足枷になるが、単にこれを捨てたのではエネルギーを失ったアーキアが死んでしまう。どちらともつかない状況が続いた後、ある時ミトコンドリアの祖先が自分の周りにある生命エネルギーの共通通貨ATPの存在に気づいたのではないだろうか。ATPは自然状態には存在せず、周囲から吸収できないため、原核生物は体内でATPを生産するためにさまざまな機能を発達させてきた。しかし、ミトコンドリアの祖先は、他者の細胞に入り込んだため、周囲にATPがある特殊な状況に置かれた。当然、αケト酸だけでなく、ATPもアーキアから奪おうとしたのではないだろうか。そこで、ミトコンドリアの祖先は外のATPを吸い取り使用後のADPを吐き出す交換輸送システム(AAC)を自らつくり出し、エネルギーを盗む寄生体となった(図6中央)。

窮地に追い込まれた祖先アーキアは、αケト酸の無酸素代謝によるエネルギー生産を捨て、この寄生に対抗した可能性がある。これは一見自殺行為にみえるが、ATPとADPの交換輸送システムが、ATPの濃度勾配に応じてはたらくため、ATPの流れを逆転させることができる。アーキアは自身の能力を捨てることで、寄生に対抗すると同時に酸素という猛毒を制することに成功したのではないか。地球史上初めて他者にエネルギー生産を委ねた生命体としての真核生物が誕生した瞬間である。この時、ミトコンドリアの祖先がエネルギー生産を担う「動力」として、祖先アーキアが細胞の制御を担う「操縦士」として分業体制に移行したと考えている(図6右)。

(図6)細胞制御とエネルギー生産を分業化(モデル)

(左)アミノ酸代謝産物のαケト酸から、祖先アーキアが無酸素代謝で、後のミトコンドリアが有酸素代謝でそれぞれATPを得ていた。

(中央)後のミトコンドリアが濃度勾配に応じてATPを運ぶシステム(AAC)を創出し、祖先アーキアのATPを奪った。

(右)祖先アーキアが無酸素代謝のATP生産をやめたことでエネルギーの流れが逆転した。これに伴い、祖先アーキアが細胞制御を、後のミトコンドリアがエネルギー生産を担う分業体制に移行した。

また、第5章でふれるように、遺伝子や細胞質の交換を経て膜構造が変化・複雑化した。

5.細胞内の他者がもたらした自由と困難

祖先アーキアにとって、細胞内に他者が住まうことの影響は計り知れない。まず、祖先アーキアがエネルギー生産を止めたことで手にした「自由」を考えてみよう。効率的にエネルギーを生産する(ATP合成)ためには、細胞内に均一なATP濃度が必要であり、今も昔も原核生物の細胞サイズはこれに制限されてきた。ATP分子が細胞の端から端へ移動するのにかかる時間は、単純計算すると、原核生物の細胞(直径1µm)では約0.0003秒(ミツバチの羽ばたきの10分の1以下)であり、常時均一な状態を保つことができる。一方、ヒトの細胞(直径100µm)では約3秒かかり、細胞内のATP濃度及びエネルギー価が不均一になりさまざまな生理機能に滞りが生じる。しかし私たちの祖先は、原核生物の大きさを維持したミトコンドリアにATP生産を一任することで、細胞サイズの制限から解放され肥大化の道を辿りはじめたと考えている。それ故、全ての原核生物がATP生産システム(ATPアーゼ)をもつのに対し、祖先アーキアは自身のATP生産システム(A型ATPアーゼ)を捨てることでATP生産を放棄し、新しく真核生物でしか見られない消費専用システム(V型ATPアーゼ)に変化させたのである。

次に、細胞内で起こる他者の増殖と死の影響について考えたい。通常、原核生物の体内には自分由来の物質しかないが、祖先アーキアの体内は、死んだバクテリアの遺伝子、タンパク、組成分(アミノ酸や脂質)が満ちていたと思われる。バクテリアの遺伝子はアーキアのゲノムに進入し、タンパクと組成分は細胞内の物質循環のバランスを崩すだろう。さらに、祖先アーキアとバクテリアは増殖速度が違うため、両者のアンバランスはより深刻である。しかしこれが転機ともなった。バクテリア由来の大量の脂質は、祖先アーキアの細胞脂質を加工する能力(突起や小胞を出すなど)によって制御され、真核生物の細胞内小器官をつくり出した可能性である。実際、真核生物の小器官や細胞の壁(膜)はバクテリアと同じ構造をしている(図6)。祖先アーキアはゆっくり長生きするための大きなゲノムを保ち、細胞の組成分を構造物(突起等)に加工・貯蔵するという原核生物離れした能力を開拓していたからこそ、このような独創的な適応を成し遂げられたのではないだろうか。

生きたMK-D1の培養に成功したことで、祖先アーキアと後のミトコンドリアが融合し、それぞれが真核生物細胞の「操縦士」と「動力」となった過程が詳細に考えられるようになってきた。今後も解析を進め、祖先アーキアの姿を一つひとつ紐解くことで、私たち真核生物が生まれた道筋を明らかにしていきたい(図7)。

(図7)私たち真核生物はどうやって地球上に誕生したか-新しい進化説E3モデル-【産総研公式】

新しい進化説“Entangle-Engulf-Endogenize (E3) model”。Entangleは巻き込む、Engulfは飲み込む、Endogenizeは内部に発達させるという意味で、祖先アーキアが後のミトコンドリアを細胞内に取り込み、その共生関係が成熟していく過程を表現している。

マサル・K・ノブ

2011年米国カールトン大学卒業、2013年イリノイ大学土木環境工学部修士課程、17年イリノイ大学土木環境工学部博士課程修了。2017年より産業技術総合研究所(AIST)生物プロセス研究部門 研究員。専門は微生物学とゲノム科学。生きもののゲノムと遺伝子から、38億年続く生きものの進化の道筋と、微生物の知られざる能力の解明を目指す。

細胞の進化・生きものの条件

![[科学のコンサートホール]BRH JT生命誌研究館](/common/img/logo.svg)