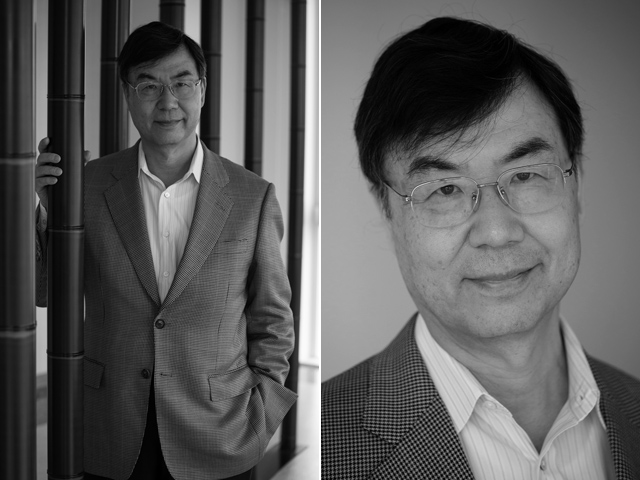

「医者であり哲学者」を目指して

名前の由来をよく尋ねられるのですが、あまり深い意味はありません。「名前は人と区別するためにあるのだから、他には無い名前を付けるんだぞ」と、祖父が父に言ったようです。父は京都学派で哲学を学んだ人間で、家には本がたくさんありましたから、聖書を放り投げて開いたところにあった名前をつけたのかもしれません。戦争から帰った父は京都大学に戻りたかったのでしょうが、終戦直後は多くの先生が京大を離れざるを得ない状況で、それも叶わず。故郷の滋賀県長浜町で長く高校教師をしていました。

中学生の時は絵描きか彫刻家になりたいと思っていました。美術部で塑像を作ったり絵を描いたりして、コンクールで表彰状を集めることを楽しんでいました。でもそれは田舎の小さな世界の話で、本格的に修行して絵描きになろうと決心するには至りませんでした。今でも美術鑑賞で過ごす時間は好きです。作品そのものより、それを作った人間に興味があるのです。作者は何を感じ、何を考えて作ったのか、人はそれを見てどう感動するのかと考えるのが面白かったのです。父に似て、心や実存という哲学的な主題に惹かれていたのかもしれません。

父は僕が理科系に進学することを望んでいました。自身の苦労もあってか、これからは理系の方が有利だと考えていたようです。僕はとくに得意な科目もなく、色々なことをそれなりにという感じでした。母方が江戸時代から村医者を務めてきた家系で医学には親近感がありましたから、漠然と医学部に行って精神科医になろうと思ったのです。精神科なら哲学の勉強も少しはできるし、医者になるということで父への言い訳も立つ。精神科医であり哲学者でもあるヤスパースのような存在に憧れていたのでしょうね。

1歳ごろ。故郷の長浜市は琵琶湖や伊吹山が近く、雄大な自然に囲まれて育った。

遠足で石山寺に行ったとき。(本人:前から三列目の左から二人目)

琵琶湖の遊覧船に乗りに行ったとき。父(左端)はときどき子供たちを遊びに連れて行ってくれた(本人:右端)。

小学6年生ごろ、友達と。家でゴロゴロしながら本を読んでいるのが好きで、当時としては珍しく、小学生のころから眼鏡をかけていた(本人:左端)。

中学校の卒業式。美術部の活動が忙しく、中学時代はあまり勉強しなかった(本人:右端)。

高校生のとき。長浜北高校に進んだ。父がこの高校の校長をしていて、「これから進学にも力を入れるから来ないか」と誘われたためだった。

免疫学に哲学を見る

一浪して京大医学部に入ったものの、大学紛争で教養部は閉鎖されており、入学してしばらくは独りで語学や哲学の勉強ばかりして過ごしました。まだ秩序のないザワザワした時代の中で、自分は精神科医に向いていないと思うようになったのです。実は当時の精神科は大学紛争の中心でした。医局制度や患者の人権の在り方を問うて、先生だけでなく医学生をも巻き込んだ激しい抗争が続いていました。そんな現場で患者さんに向き合うのは荷が重い、臨床から少し距離を置いてゆっくり将来を考えたいと思ったわけです。

そんなとき大学の講義で免疫学に出会いました。免疫は体内の異物を認識して排除するしくみであり、細菌やウイルスによる感染症から自身の体を守るために不可欠なものです。一方で、その過度なはたらきが疾患の原因になることを知りました。免疫細胞が異物に過剰反応することで起こるアレルギー疾患はよく知られていますが、それに留まらず、免疫細胞が自己の組織や細胞を異物と見なして攻撃してしまうことすらあるというのです。関節リウマチや1型糖尿病などの「自己免疫疾患」と呼ばれる病気です。これは、免疫が見きわめる自己と自己でないもの(非自己)の境界が、時に大きくゆらぐことを意味しています。免疫を通して自己を考える、そこに哲学に通じるものを感じ、惹きつけられました。免疫の勉強をもう少し続けて、向いていなかったら故郷で医者をやればいい。それぐらいの気持ちで大学院への進学を決めました。あれから40年、何となく研究を続けて今日まで来てしまいましたね。

大学生のとき。一緒に写っているいとこ達はみんな故郷の地域医療の場で活躍しており、基礎研究に進んだのは自分だけだ。

明瞭な現象を礎に

免疫学を知るために病理学研究室を選んだのですが、そこで取り組んでいる研究がどうしても面白いとは思えない。あと4年もここにいるなんてかなわん。もっと心惹かれるテーマはないだろうかと悩んでいた時、医学雑誌のある報告が目に留まりました。愛知県がんセンターの西塚泰章先生たちの論文で、この出会いが僕の研究の礎になったのです。

西塚先生は、生後3日目のマウスから胸腺を摘出する実験をしていました。胸腺は免疫細胞をつくる場所で、そこでつくられる細胞は「Thymus(胸腺)」の頭文字をとって「T細胞」と呼ばれています。異物排除の司令塔となるヘルパーT細胞と異物を攻撃するキラーT細胞は、いずれも免疫に欠かせない存在ですから、胸腺を取ってしまえば免疫反応は弱くなるはずです。しかし驚いたことに結果は正反対。「胸腺を取られたマウスは、卵巣を始めとするさまざまな臓器で自己免疫性の炎症を起こす」、つまり免疫細胞が過度にはたらき、自己を異物と見なして攻撃してしまうのです。当時世間の注目を集めることはなかったのですが、僕はこの現象の裏側を探っていけば、何か普遍的メカニズムに行き着けるはずだと確信したのです。迷わず西塚先生のもとを訪ね、大学院を中退して愛知県がんセンターの無給の研究生になりました。この現象を起点に免疫を掘り下げて、40歳ぐらいまでに普遍的な理論にたどり着こう。それなら研究者としては合格だろうと見込んでのことです。

抑制性T細胞との対峙

なぜ生後3日目のマウスの胸腺を取ると免疫細胞が自己を攻撃し始めるのか? それは、自己を攻撃する免疫細胞がマウスの体内に始めからあったためではないか。胸腺には、それを抑える未知のT細胞が存在するのではないか。まずそう考えました。

免疫反応を抑える細胞があるという仮説は、東京大学の多田富雄先生らによって既に提唱されていました。「抑制性T細胞(Suppressor T cell)」と名づけられたその細胞は世界中で注目を集めており、当時は学会に行けば抑制性T細胞の話で持ちきりなほどでした。ですから始めは僕の仮説もそれで説明できるかもしれないと考えたのですが、彼らの理論はどうもすっきりしないのです。彼らによるとそれは非常に特殊な条件下で見られるものであり、「ある抗原を使って免疫反応を誘導し、何日目かにT細胞を調べると抑制能を持っており、抗原特異的な抗体産生細胞を数えてみると減っている」といった具合にとても複雑で曖昧な結果でした。

いっぽう、マウスから胸腺を取ると自己免疫性の炎症が起きるという、僕の目の前にある現象は明瞭なものです。免疫反応を抑制する細胞があるとするなら、それは彼らの言うような特定の条件でしか見られないものではなく、体内に常に存在していると考えなくては説明がつきません。そこで、自分の手の内にある確実な現象を礎にして理論を組み立てていこうと考えました。たとえ流行の理論であっても、目の前の現象を説明できないのであれば取り入れる必要はない。科学は最終的に一般性の高い理論を出した方が勝ちや。そう思い、自分の考え方、自分のやり方で仮説を追うことにしたのです。

まず、生後3日目のマウスから胸腺を切除して炎症を起こさせ、そこに正常なマウスの胸腺から取り出したT細胞を一式移植してみました。すると炎症が治まったのです。やはり胸腺から出るT細胞の中には、過度の免疫反応を抑える細胞が含まれていると考えてよさそうです。当時最先端だったモノクローナル抗体の技術でT細胞を分類してみると、僕たちの実験で免疫反応を抑えているとみられるT細胞はCD4CD4ヘルパーT細胞やマクロファージ、単球などの免疫細胞が共通してもっている細胞表面抗原。という表面分子を持っていたのですが、抑制性T細胞はCD8という表面分子を持つとされていました。学会を騒がせている抑制性T細胞とは別物だということが分かったのです。4年かけてここまで明らかにしたところで、学位をとるために京大に戻りました。けれど飛び出した病理学教室に今さら帰るわけにはいきません。ジョンズ・ホプキンズ大学の教授を兼任していて不在だった石坂公成教授の研究室に居候を決め込み、これまでの成果を博士論文としてまとめました。抑制性T細胞とは違う細胞ではあるものの、免疫を抑える細胞はマウスの体内に常に存在している。この事実に対する確信は深まっていました。

不運と幸運

仮説を追い続けること数年、これまでのような胸腺切除を行わずに、免疫細胞の操作だけでマウスに自己免疫性炎症を再現することに成功しました。この成果を、自信をもって論文にして世に出しました。

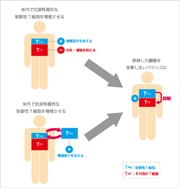

ここでの実験は以下のようなものです。まず、遺伝子異常によってT細胞を全くつくれなくなったマウスを用意しました。そこに正常なマウスから取り出したCD4 T細胞を様々に分けて、免疫を抑制する細胞を含まないと見られるT細胞群を移植しました。するとマウスは自己免疫性の炎症を起こしました。移植したT細胞の中に、自己を攻撃するT細胞があったことになります。次に、T細胞を持たないマウスに、CD4をもつT細胞も含めた全てのT細胞を移植してやると、今度は炎症が起きませんでした。T細胞には過度にはたらいて自己を攻撃するものとそれを抑えるものがあり、互いにバランスを取ることで正常を保っている。免疫の姿をつかんだと自信をもちました。これだけは譲れない哲学でした。

ところが思わぬ不運に見舞われました。世間では、抑制性T細胞の実体を誰も確認できず、皆が次々と手を引いていきました。抑制性T細胞の仮説が崩れ始めたのです。自信作の論文が出た1985年はちょうどその時期で、僕の研究もその割を食ってしまったのです。僕が追っているのは抑制性T細胞とは全く別物だと言ったところで、世間がそう見てくれるはずもありません。「免疫反応を抑える細胞」という考え方そのものを受け付けない空気ができ、僕の研究成果は誰にも注目してもらえませんでした。

もし日本にいたら、僕の研究の芽はつぶれてしまっていたでしょう。日本では、ある教授の下でまず助手になり、下積み時代を経て教授になるという段階を踏まなければなりませんから、本流を外れてしまった仮説を追い続けることなんてできません。ありがたいことに、学位を取ってすぐアメリカに留学し、奨学金を引き当てるという幸運に恵まれたのです。大牧場の未亡人が設立したルシル・P・マーキー生物医学賞というユニークな奨学制度です。毎年16人の若手研究者を選び、8年ものあいだ給料と研究費を支給するという、当時最も羽振りのいい奨学金でした。審査員の1人が、ひょっとすると大きな研究に発展するのではないかと判断してくれたようです。おもろいことを言う若い研究者には、たとえ歩留まりが悪くてもチャンスを与えてみる。アメリカのサイエンスの強みです。同じ年に奨学金をもらった研究者は、今ロックフェラー大学やハーバード大学の教授になっていますよ。

その一方で、アメリカでも大半の免疫学者は、抑制性T細胞など無かったものとして次へ進んでいました。僕らの研究は明らかに世間とは外れた動きと捉えられ、「今さらどうしてそんなことをやっているんだ」という目で見られることもありましたね。誰からも注目されない「冬の時代」の始まりでした。

妻・教子。結婚して一緒にアメリカに渡って以来、ずっと研究を手伝ってきてくれた。そのうち自身でも『Nature』に論文を出すほどの研究者になった。

留学時代、学会のついでに妻(左)とスキーに行ったとき。

間違うのは自己か免疫か

免疫反応を抑制する細胞の存在をどうやったら示せるのか。抑制能を持つCD4 T細胞の一群の中にそれが含まれているのは確かでしたが、CD4細胞はヘルパーT細胞など多種類ありましたから、それ以上決定的な証明ができずにもがいていました。考えた末に始めたのは、抑制能を持つT細胞が、既知のさまざまな自己免疫疾患に関わっていることを一つ一つ示していくことでした。このころパスツール研究所で講演したときに冒頭で述べた一文が、僕の狙いを表しています。クロード・ベルナールの『実験医学序説』からの引用です。「ある現象を出現させる方法がさまざまあり、雑多であるように見えたとしても、現象の原因は一つなのである」。

自己免疫疾患はさまざまな引き金によって起こります。例えば遺伝子の変異や放射線、化学薬品、ウイルス感染などがきっかけで、免疫が自己を攻撃し始めるのです。従来の考え方では、放射線やウイルスが自己の細胞や組織に変異をもたらし、それを免疫細胞が異物と見なして攻撃するのだと考えられていました。免疫細胞が正常な自己を攻撃するはずはないとされていたからです。

僕の考え方は違いました。どんな人でも、正常な自己を攻撃する免疫細胞を持っている。それを抑制する細胞が同時に存在しているから何も起こらないだけだ。そこは譲れません。放射線やウイルスは、抑制する細胞の方を壊すことで自己免疫疾患を起こすに違いない。マウスに化学薬品やウイルスを投与して自己免疫疾患を作り出し、その一つ一つが抑制能を持つCD4 T細胞と関係があることを示していきました。8年ほどかけて少しずつ、ちゃんとした雑誌に発表しましたよ。それでも、なかなか受け入れてもらえませんでしたけれど。

ここで再び幸運に恵まれました。イーサン・シェバックイーサン・シェバック(Ethan M. Shevach:1943〜)アメリカの免疫学者。マクロファージの機能や免疫抑制剤としてのサイクロスポリンAの効果などを研究。米国免疫学会功労賞(92年)などを受賞。という免疫学界の大物が、僕の研究を支持してくれるようになったのです。NIHにいたシェバックは、サイクロスポリンAという免疫抑制剤を精力的に研究しており、それを扱った僕の論文をたまたま見たのです。彼は学会でも有名な抑制性T細胞嫌いで、自身が編集長をしている「米国免疫学会誌」に投稿された抑制性T細胞の論文は全て落とすと言われていました。その彼が研究室の女性のポスドクに「未だに胡散臭いこと言う連中がいるから、本当かどうか確かめるように」と、僕たちの論文の追試を指示したのです。すると意外にも彼女が、本当に自己免疫性の炎症を再現できるという結果を持ってきた。これを期に彼は周りが驚くほど変わっていきました。面白いものですね。シェバックが言うなら本当かもしれないと思う人が出てきて、空気が変わっていったのです。

サイエンスは、本当のことは本当だと皆が認めなくてはならない世界です。それでもやはり、その時代の空気があります。あれから何十年もたった今ごろになって、「あのときお前を研究室に採っといたらなあ」なんて言うアメリカの免疫学の大御所もいるんですが、当時は僕の仮説を支持するのは危険だという空気ができ上がってしまっていた。臆することなく自説を改めてくれたシェバックに救われました。本物の研究者だったんですね。

客観的な「発見」へ

抑制性T細胞(Suppressor T cell)の失敗は、その実体を客観的に示せなかったことにあります。それは技術のない時代に、見えないものを見ようとしたが故の不幸でした。免疫を抑える細胞の存在を明確に示すには、多くの免疫細胞の中からそれを客観的に見分ける方法を見つけなくてはなりません。

ちょうどその頃、色々な細胞表面分子に対応するモノクロナール抗体が作られてき始めました。その中に、僕らの追う細胞に特異的な表面分子があるかもしれない。それを見つけて識別用のマーカーにしようと考えました。でも全ての分子に対する抗体を買っていたらとてもお金が足りません。ここでも幸運に恵まれました。奨学金の支給期間も終盤に差し掛かったころ、免疫学の研究所であるスクリプス研究所に移りました。大学ではなく研究所を選んだのは、英語で教えることに自信がなかったという理由がありました。ここには知り合いの研究者がたくさんいたので、お互い融通し合って「10マイクロリットルだけ抗体を分けて」などと頼むことができました。日本にいたらモノクローナル抗体は高くて種類も少なかったですから、この時期アメリカにいたのは良かったですね。色々な抗体を試し、どうやらCD25という表面分子が、僕たちの追うT細胞に特異的なマーカーになりそうだというところまで絞り込めました。これを使えば誰でも、免疫を抑制するT細胞の存在を確認できる。研究を続けていて最も嬉しかった瞬間の一つです。

成果を正式に発表したのは、日本に帰国してからのことです。CD25で識別できるCD4 T細胞を正常なマウスから取り除くと自己免疫疾患を起こす、つまりこの細胞が免疫反応を抑制する能力を持っていることを示しました。CD25陽性CD4 T細胞はCD4 T細胞全体の10%を占めます。その後すぐにシェバックが追試をし、本当だと確かめてくれました。実はCD25に対するモノクローナル抗体を作ったのはシェバック自身だったのです。こうして決着がついたのが1995年、僕が最初に仮説を抱いた時から20年近くも経過していました。

発表から2、3年、免疫を抑制する細胞があるらしいということがアメリカでは少しずつ話題になり始めました。僕の論文を追試したり、CD25を使って新しく論文を出す人が出てきたのです。そして2000年には、「Cell」でこの細胞について詳しく紹介して欲しいと依頼され、改めて「制御性T細胞(Regulatory T cell)」と名前をつけました。これで誰もが制御性T細胞を「発見」できるようになったわけです。

スクリプス研究所の屋上。

自説を支持してくれたシェバック氏と、共同でウィリアム・コーリー賞を受賞したとき。コーリー賞は免疫学またはがん免疫学の分野で功績を挙げた研究者に贈られる。

遺伝子で開花した制御性T細胞の研究

アメリカの研究所は、次の研究費が取れなければその時点でクビです。8年間の奨学金が切れる前に、日本に帰る先を見つけなくてはなりませんでした。まだCD25の研究成果を正式に発表する前のことでしたから、もちろん日本では無名の研究者です。それでも自分の研究をやらせてくれる所という条件は妥協できません。やはりここにも幸運がありました。当時、利根川進先生の進言で、若手研究者を独立して研究させる「さきがけ21」という制度が作られ、僕はその第1期生として採用されたのです。理化学研究所の研究員として日本に軟着陸し、妻と数名の学生からなる小さなチームで研究を始めることができました。

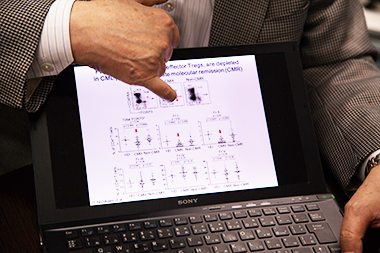

制御性T細胞が注目を集めつつあった2003年、CD25をしのぐ決定的な発見に成功しました。制御性T細胞の特徴を決めているとみられる、マスター遺伝子を見つけたのです。それはFoxp3という遺伝子です。未成熟なT細胞でこの遺伝子をはたらかせると、制御性T細胞と同じはたらきを持つ細胞に変わることが分かりました。これで、様々な角度から制御性T細胞の役割や性質を調べられるようになりました。

さらに制御性T細胞がヒトの疾患に関わっていることが見えてきました。Foxp3は、「IPEX症候群」という免疫疾患の原因遺伝子だったのです。この疾患は、免疫が過剰に反応して食べたもの全てにアレルギーを起こすという、つらいものです。通常は生後3年以内に亡くなってしまいます。その原因は長らく不明とされてきましたが、Foxp3の変異で正常な制御性T細胞を作れず、免疫を制御できないために起こるということが分かりました。これで一気に遺伝子から病気までが一本の糸につながったのです。制御性T細胞がヒトの疾患と深く関わっていることが明らかになり、この細胞を研究する意義も大きくなりました。多くの分野の研究者が参入し、論文が爆発的に増えていきました。2000年代の中ごろには、制御性T細胞が樹状細胞、トールライクレセプタートールライクレセプターToll様受容体とも。動物細胞の表面にある受容体の一種で、病原体のDNAを認識し、自然免疫を作動させる。10数種のファミリーが存在し、細菌からウイルスまで多様な病原体を認識する。参考記事:サイエンティスト・ライブラリーNo.69「自然免疫の点を線につなぐ」と並ぶ免疫学の三大テーマになったのです。

ゆくゆくは、遺伝子やさまざまな条件の操作で、体内ではたらける制御性T細胞をつくり出したいと考えています。制御性T細胞が安定的に機能するにはFoxp3をはたらかせるだけでは不十分なようです。胸腺で制御性T細胞が生まれる過程を追うと、Foxp3と並行して複雑な分子のはたらきが関わっていることが分かってきました。制御性T細胞の生物学的な意味に迫る研究であり、機能的に安定したT細胞をつくるという、医療への応用も視野に入れた研究です。

免疫の力を生かすために

免疫反応の制御は、さまざまな応用の可能性を秘めています。例えばアレルギー疾患は過剰な免疫反応ですから、制御性T細胞をうまく増やすことで、症状を抑えられるだろうと考えています。IPEX症候群のように重篤なものから花粉症のように身近なものまで、様々なアレルギー疾患の治療に役立つはずです。

また、再生医療と免疫も切り離せない関係にあります。再生した組織や臓器を体に移植するとき問題になる拒絶反応は、移植された臓器や組織を、免疫が異物とみなして攻撃するために起こります。制御性T細胞のはたらきを利用して、拒絶反応の少ない安全な移植手術ができるかもしれない。興味深いことに制御性T細胞には抗原特異性があり、その性質を利用しようと考えています。つまり、移植された臓器を攻撃する免疫細胞は抑制するけれども、細菌やウイルスなどを攻撃する免疫細胞は抑制しない、などの調節ができるかもしれない。今それに取り組んでいるところです。

がん治療への応用を目指した研究も始めています。免疫は本来、体にできたがん細胞を取り除くはたらきを持っています。しかしがん細胞は、正常な細胞が突然変異を起こしてできたものですから、自己に極めてよく似ています。そのため制御性T細胞が、がん細胞を排除しようとする免疫反応を抑制してしまうことがあるのです。がんワクチンの効果が現れにくいのは、ワクチンががんを排除しようとする免疫細胞ではなく、それを抑える制御性T細胞を活性化させてしまうからなのです。そこで、まず薬剤などを使った安全な方法で体内の制御性T細胞の数を減らし、その後にがんワクチンを投与すれば効果が上がるはずです。免疫のはたらきを利用した治療の利点は他にもあります。それは、体のどこか一カ所でがん細胞を排除する免疫細胞ができれば、それが体中を移動してあちこちでがんを退治してくれるということ。免疫をうまく制御して、ほとんどのがんが治せればよいと願っています。

私たちにとって異物である細菌も、共通の祖先細胞から進化してきたのであり、細胞レベルでは私たちと良く似ています。さらに常在菌は半ば自己として共生していることが分かってきていますし、がん細胞は自己の細胞が変異したもの。結局、私たちの体をつくる自己と非自己の境界は不明瞭であるというのが本質なのです。免疫細胞が自己を見誤るのはある意味自然なことであり、制御性T細胞はバランスを取るために存在しているのだと考えています。免疫というはたらきには、ゆらぎを受容しつつ簡単には崩れない「強いバランス」を育てることが重要なのです。

(図)免疫が移植された臓器を拒絶しないために、制御性T細胞の作用を強化することを考えている。臓器の拒絶反応を特異的に抑制する制御性T細胞(Treg)を増やす。

何事にも時間がかかる

ここへ至るまでには、色々な幸運に恵まれました。大事なところで僕の研究を評価し、手を差し伸べてくれた人に本当に感謝しています。近頃は研究にも資金が必要になってきており、サイエンスを志す若い人には厳しい状況ですね。面白い研究の芽を見つけて拾い上げること、また少し育った研究には更に手厚いサポートをすること。研究者を育てるにはこの2つが必要だと思っています。

1つのことを本当に理解するのは、何かを読んですぐにできるというものではありません。まずは頭の中に入れた知識がしかるべき所に定着する時間、さらにはそれをうまく使えるようになる時間が必要です。40歳までに自らの仮説を証明したいと考えて始めた研究でしたが、はるかに長い時間がかかってしまいました。「何事にも時間がかかる」、これが自身の人生から得た教訓です。

どんな分野の学問であれ、より一般性の高い理論は美しい。僕はそう思っていますし、研究を始めたころからそれを目指してきました。自分の仕事をより大きなピクチャーの中に位置づけていくことが研究者には不可欠だと思いますね。その過程で自分と他の人の考え方を比較し、何をどこまで説明できたのか、不十分なところはどこかを絶えず考え抜くのです。

今は技術が進歩していますから、例えば個人の持つ全てのゲノムを解読することも、一週間もあればできてしまいます。基礎か応用かに関わりなく、ヒトを使った良いサイエンスができる時代になったのです。これは半分冗談で言うのですが、人はマウスとは違って、自分で生活して言葉も話してくれる。とても情報の多い生きものです。これから目指すのは、「ヒトの免疫学」の完成です。既にでき上がった学問の中で、最先端の技術を使って前進する研究もありますが、免疫学は未だに「露天掘り」ができる学問です。まだまだ面白い現象がたくさん見つかり、さらにそれを煎じ詰めていくときわめて重要な生物学的問いになっていくのです。この学問は、まだ始まったばかりです。

ガードナー国際賞を受賞したとき(本人:左から2人目)。オートファジー研究の大隅良典教授(左から4人目)も同年に受賞した。私の隣はエボラウイルスの発見者、ピーター・ピオット氏。