3つの思い出

昭和19年、11月頃だと思うのですが、練馬にあった家の近くに爆弾が落ちて、ものすごく怖かった記憶があります。親の実家のあった栃木に疎開したのですが、そこでも飛行機が見えたらとにかく逃げまわって、「臆病な子が東京から来た」ってバカにされたのをよく憶えていますよ。

戦争が終わって東京に戻ってきましたが、親は食べるために働くのに必死です。おもちゃなんて買えるはずもなく、その頃の子どもがみんなそうだったように、身近にいる生きものが遊び相手でした。面白かったのが、地面に開いた穴にニラを差し込むと、かじりつく虫がいたこと。ハンミョウの幼虫だったようです。引き上げるともうちょっとで取り出せるというところで失敗し、何度もやりなおしました。興味のあることはしつこくやり続けるところがあるのは、その頃からそうだったようですね。

もう一つ憶えているのが、祖母の家に遊びに行って「みっちゃん、大きくなったらあのうちあげっからな」と言われたとき、家を指さして「あんな屋根の低い家はいらん」と答えたのです。

「60年ここに住んでるけど、そう言われたら確かに軒の低い家だとあらためて気づいた」と、その後笑いながら何回も言われましたよ。ものをしげしげ見るというか、形を見る観察力も子どもの頃からあったんでしょう。夏休みの宿題で、メダカの発生を虫眼鏡で観察し、巻物のように描いて出したら練馬区の代表で発表することになって。都知事賞か何かをもらいましたね。

父に抱かれて。両隣は母と姉。

小学生の時。

微生物の研究者

研究者になろうと思ったきっかけは、小学校2、3年の頃、2000年前の地層から出た蓮の種が美しい花を咲かせたという大賀一郎博士大賀一郎

植物学者。1951年に千葉県の泥炭層より約2000年前の蓮の実を発見、発芽に成功した。この蓮は博士にちなんで「大賀ハス」と名付けられている。

の研究を新聞で知ったことです。そんなに長い間種が生き続けていたということに強い印象を受けました。この驚きは、「生きものがどうやって続いていくのか」という今の研究テーマにつながっています。

高校生の時は山岳部に入ったのですが、顧問でクラス担任でもあった春田俊郎先生は、東京大学農学部出身の蛾の専門家。博物学の深い知識を持ち、しかもこれからは物理や化学と一緒になった生物学が大事になると説かれる先進的な方でした。高校の頃に学究肌の先生と出会えたことはよかったと思います。 生物の研究者への道を意識し始めた時に読んだのは、『微生物の狩人』や『フレミングの生涯』といった微生物学者の伝記でした。病原菌の発見と感染症の克服に挑んだ研究者に魅力を感じ、使命感を持って研究する姿に憧れたのです。結果論から言えば、僕の研究対象はすべて微生物でしたから、その頃に将来を決めてしまったことになるかもしれませんね。

ただ実は、理系ではなく、文学部に入って哲学や美学の道に進むのもいいかもしれないとも思う気持ちも強くありました。芸術は好きだったし、金にならないことでも自分に才能があればやっていけるだろうと。僕の人生観の根本は、才能を信じることです。誰だって才能があるはずなんだから、自分も何かの才能があるに違いない。その才能を生かす職業を探すことができれば、困難でもやっていけると信じていたんですね。

結局、自然科学を選んで、東京大学の理学部をめざしました。受験勉強はまじめにやりましたよ。強制的にやらなければならない勉強にも意味があるとは思いますが、大きなストレスでしたね。20代の後半まで、2年に1度くらい夢でうなされたのですが、いつも、入試の日に寝過ごすとか受験がらみでした。

大学でも山登りを楽しむ。(左端:本人)

分子生物学の革命

大学に入った年に60年安保闘争がはじまって、2ヶ月くらい学校の授業が無かった。みんな勉強どころではなく、はちまきを締めてデモに出て、革命だ何だと騒ぐのです。僕も最初は行きましたが、だんだんばかばかしくなってきた。政治には興味を持つけれど、徒党を組んで政治的な行動をとることは一切やらないと決めたのです。今思うと、自分は何をやって、何をやらないと決めていく経験を若い時にしたのは、その後の研究生活に意味がありましたね。研究者は、研究にものすごく時間をとられるわけで、それ以外の無駄なことに顔を突っ込まないように意識しているのは大事ですから。

僕にとって本当に革命的だったのは、フランスの分子生物学者ジャコブとモノージャコブとモノー

フランソワ・ジャコブとジャック・リュシアン・モノー。フランス・パスツール研究所で大腸菌の遺伝子発現調節を研究し、オペロン説を提案した。1965年ノーベル生理学・医学賞受賞。

が、大腸菌を使って遺伝子発現のメカニズムを解き明かした研究です。これこそ新しい学問だと思いましたが、残念ながら自分のいる理学部生物化学科ではやれそうもない。先生はみんな親しみやすく良い方だったのですが、学生として生化学を勉強しながら、自分のやりたい研究ができる場所はどこかと常に探している状態でした。

大学院に進み、カビや粘菌をモデルにして、細胞分化や形態形成を調べるという自分なりのテーマを考えていました。高校の時からの知り合いだった大島靖美さん(現九州大学名誉教授)が野田春彦先生(現東京大学名誉教授)のところで卒業研究をしていて、僕のことを先生に話したらしく「興味があるから話を聞きたい」と自宅に電話がかかってきたのです。先生は当時コラーゲンや筋肉を扱い、僕の考えるテーマとは違う研究をされていたのですが、相談を真剣に聞いてくださり嬉しかったですね。野田先生に電子顕微鏡を習いながら、粘菌の細胞膜の研究を始めました。

大学時代の記念写真。前列左から2人目の大島靖美さん(現九州大学名誉教授)は高校の時からの知り合い。(後列右端:本人)

染色体からファージへ

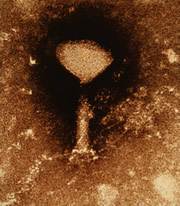

大学院の間に、長いDNAがどうやって染色体というコンパクトな形に収まるのかという疑問へと興味が移っていきました。しかし染色体そのものの研究は難しい。そこで着目したのがファージファージ

細菌に感染し、菌体内で増殖するウイルスの総称。(電子顕微鏡で撮影したファージの外観)

です。ファージ粒子はタンパク質とDNAの複合体で、DNAは凝集して中に納まっている。ファージの構造が、染色体構造を知るモデルになるのではないかと考えたのです。

ファージの形態形成で優れた論文を出しているスイスのケレンバーガー博士の仕事を知り、なんとか留学できないかと手紙を書いてみました。そのとき返事はなかったのですが、修士課程2年の時たまたま博士が学会で来日されたので、もう一度連絡を取ると会っても良いと返事をしてくれました。博士が行くところは日光でも京都でもついていき、日本を去る前日についに、「来ても良い」と言ってもらった時は嬉しかったですね。ただ口約束を実現するにはいろいろ準備が必要で、スイスに向かったのは博士課程2年の時でした。

僕が外国に行くのが決まった時、ファージなんてもう終わった学問じゃないか、考え直した方がいいとみんなが忠告しました。たしかに一理あるのですが、形を考えるモデルとして、遺伝学も生化学もでき、分子生物学の手法も使えるファージ以上に優れたモデルはなく、自分の選択は正しいと信念を持っていました。それに、大学紛争が一番激しくなった時だったのです。あの時日本に残っていたら研究どころではなく、今の僕はなかったでしょう。自分の信念で引き寄せた運ですが、結果的にベストの道に進んでいたのは運が良かったと思います。

スイス・ジュネーブ大学のケレンバーガー博士(中央)の研究室に留学。(左端:本人)

パーティーでのポートレート。

Small Masterpiece

博士の学位を取らないままジュネーブ大学に留学したのですが、スイスには大学院生を助手として雇う制度があります。十分生活できるだけの給料をもらえて、しかもスキーと登山の本場。週に1回は山に出かけるという、楽しい3年間でした。

研究も思う存分できる環境で、机の上にノートを7冊広げて、いくつもの実験を同時に進めていました。ある時、血清と反応させたファージを電子顕微鏡で観察すると、ファージ粒子に抗体がくまなく結合しているのが見えました。免疫電子顕微鏡法の発見です。この新しい手法を用いてさまざまなファージの変異体を調べ、変異した遺伝子がファージ粒子をつくるどのタンパク質に対応するかを解き明かしました。その結果をまとめて投稿した論文が査読から帰ってきたのを見たら、2人のレビュアーの最初の言葉が”Congratulation(おめでとう)!”。こんな反応今ではなくなりましたね。まわりからも”Small Masterpiece(ちょっとした傑作)だな”と言われ、研究者としての自信がつきました。

もう一つの大きな経験は、共同研究でケンブリッジ大学のクルグ博士クルグアーロン・クルグ。イギリスの分子生物学者。核酸・タンパク質の立体構造の研究により1982年ノーベル化学賞受賞。

のもとに短期留学したことです。彼は博覧強記で頭の回転が速く、記憶力も抜群。彼と会って初めて、データを元にした議論が研究者にとっていかに創造的な営みであるかということを強く感じました。

当時ケンブリッジにはフランシス・クリック博士フランシス・クリック

イギリスの分子生物学者。DNAの二重らせん構造の解明により、ワトソン、ウィルキンスらとともに1963年ノーベル生理学・医学賞受賞。2004年7月死去。

もいて、研究所のセミナーではディスカッションリーダーを務めていました。直接指導を受けたわけではありませんが、知的迫力を感じましたね。こういうすごい研究者たちを目の当たりにして、自分も新しい人間に生まれ変わった気がしました。今から40年前、20代の後半に一流の研究の現場から受けた強烈な印象は、この雰囲気をなんとか日本に作りたいという僕のエネルギーの原点になっています。

スイスの後、イタリアに3ヶ月、アメリカに1年いて、このままアメリカでポスドクを続けようかと思っていたとき、京都大学の生物物理学教室で助手の募集があり、幸いに通りました。しかも決まってみたら助教授で、晴れがましかったけど30歳になったばかりの若造に務まるのか不安はありましたね。新しくできた研究室は、筋肉がテーマの丸山工作さん(元千葉大学学長・故人)、ファージの僕、べん毛研究の宝谷紘一さん(現名古屋大学名誉教授)の3つどもえ。それぞれ独立したグループで、僕は院生数人としばらくファージ研究を続けました。実験から試験管洗いから論文書きまですべてこなし、僕のもとで最初に学位を取った大学院生の石井哲郎さん(現筑波大学教授)がいい仕事をしてくれました。丸山さんが出られたあとに教授になりましたが、ファージの研究で教授になったのは、たぶん僕が最後でしょう。

イタリア・ナポリ市国際・遺伝生物物理学研究所にいた時。ベスビオス火山を背景に記念写真。

京都大学理学部の助教授となる。赴任直後に研究室ですき焼きパーティー。左から2人目はべん毛がテーマの宝谷紘一さん(現名古屋大学名誉教授)、右端は最初に学位を取った石井哲朗君(現筑波大学教授)。(右から2人目:本人)

分裂酵母を衝動買い

ファージの構造がよく分かってみると、ファージ粒子が真核生物の染色体と似ているという仮説を持ち続けるのは難しくなってきました。本当の染色体研究にとりくむには、真核生物でモデルをつくらなければなりません。ところが当時真核生物研究の主流だった出芽酵母出芽酵母

出芽により増殖する酵母菌の総称。主に実験で使われる種は Saccharomyces cerevisiae。

は、見た目がどうも気に入らない。「出芽」という独特の増え方が、染色体を調べるのに向かないと感じたのです。ずっとつきあっていく生きものを選ぶのに、考えなきゃ好きになれないようなものはだめでしょう。

そんなとき、山本正幸さん(現東京大学大学院理学研究科長)が分裂酵母分裂酵母

二分裂により増殖する酵母菌の総称。主に実験で使われる種はSchizosaccharomyces pombe。

の論文を2つ紹介してくれました。読んでみてすぐに好きになり、その日の夜にこれを材料にしようと決めました。分裂で増える酵母なら大丈夫だという直感です。衝動買いみたいなものですが、それから30年間、飽きることはありません。あとになってわかったのですが、出芽酵母と分裂酵母は進化のかなり早い段階で分かれた種であり、この2種の酵母の研究が進むことは真核生物全体を見渡す上で非常に意味があったのです。

染色体研究を始めたときは、遺伝子組換え技術が開発されたばかりで、真核生物の遺伝子がまだ神秘な存在だった時代です。染色体はどのような構造を持っているのか、大ざっぱにではなく、遺伝学を使って精密に解析する計画を立てました。今では当たり前のように使われていますが、細胞の中にあるDNAをDAPIDAPI

正式名称は4′,6-diamidino-2-phenylindole。DNAに結合し、紫外線をあてると蛍光を発する。

という蛍光色素で染める方法は僕たちが始めたものです。蛍光顕微鏡を使って水溶液中の染色体DNAの構造変化をビデオ顕微鏡で観察した動画は、大きな反響を呼びました。

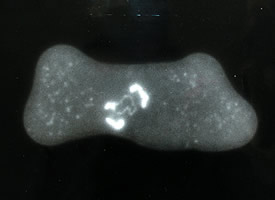

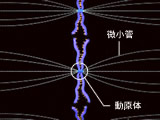

蛍光色素DAPIで染色した分裂酵母の染色体。

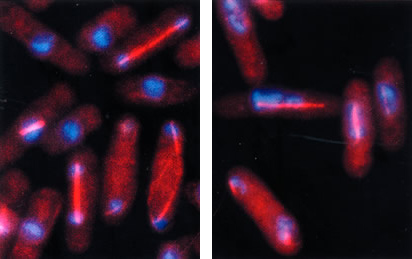

細胞分裂の際の染色体(青)と、染色体を分離させる微小管(赤)を観察したもの。野生型(左)では伸びた微小管の両端に分かれた染色体があるが、変異体(右)では染色体分配が正常に進行しないまま微小管が伸び、細胞分裂が起きている。

溶液中で長く伸びたDNA。単分子のDNAを蛍光顕微鏡で観察する手法は、これまで存在しなかった。

生物物理学教室での一コマ(中央:本人)。

この日のメニューはおでん。

染色体の変異体探し

DNAを視覚化できれば、染色体の形がおかしくなる変異体を見つけることもできるし、遺伝子組換え技術を使って遺伝子にたどりつけます。生育温度が低くなると、染色体が正常に姉妹細胞に分配されず細胞分裂が止まってしまう変異体を登田隆君(現英国癌研究基金研究所部門長)が見つけ、その原因遺伝子を突き止めました。染色体を分配するのにはたらく微小管タンパク質とわかり、分裂酵母で最初の成果が出て嬉しかったですね。

未知の変異体探しと平行して、DNAの立体構造の調節に関わることがわかっていたトポイソメラーゼトポイソメラーゼ

DNAを切断し、再結合することで、DNAのらせん構造の折りたたみや巻き戻しなどに関与する。

という酵素に狙いをつけた研究も行いました。この酵素の活性がなくなれば染色体の形はどうなるのか、細胞はどのような表現型を示すのか知ろうとしたのです。変異原に曝した酵母をすりつぶして酵素活性を測定し、活性が低かったりなくなっているものを見つけたら形態の表現型を観察するという、単純で力業とも言える実験です。これを担当した上村匡君(現京都大学教授)は、最初はDNA分子の蛍光染色技術の開発をしてもらっていたのですが、生物学の仕事でないのを不満に思っていたらしいのです。当時プロ野球の選手が監督を批判して話題となった「ベンチがアホやから野球ができひん」というセリフを、酒飲んで怒鳴っていたと誰かから聞きました。そこで実はこういうテーマがあるがと提案したら、大変な作業を短期間で見事にやってくれたのです。

トポイソメラーゼの変異体では、核の分裂が起こらないのに細胞分裂が進んでいました。それまで知られていなかった染色体異常の表現型で、驚きましたね。そこで、cut (cell untimely torn)と名付けたこの表現型を持つ変異体をさらに探せば、トポイソメラーゼ以外に染色体の構造に関わる新しい遺伝子が見つかるに違いないと考えました。このアイデアはあたり、染色体の凝集と分配に関わる大事な遺伝子を次々発見し、これらが細胞周期と密接に関わっていることがわかってきたのです。

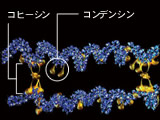

染色体の凝縮に関わるタンパク質。DNA複製完了後に2本になった染色体(染色分体)をコヒーシンがつなぎとめ、染色分体はコンデンシンによりさらに凝縮される。コンデンシンのはたらきはcut 変異体の解析で明らかになった。

染色体の分配。微小管が動原体に結合し、これを両極に引っ張る。このとき染色分体をつなぎとめていたタンパク質は分解され、細胞周期の正しい時期で染色体の分配がおきる。

研究の進め方を書いた黒板の前で。

自宅の庭でパーティ。中央でコップを持つのは上村匡君(現京都大学教授)。(右端:本人)

染色体と生命の継承

分裂酵母の染色体研究を進めていくなかで、遺伝子探しとともに重要だと考えていたのは、染色体が分配される時に微小管が結合する動原体動原体

分裂期の染色体に形成される構造体。これに微小管が結合することで、細胞分裂中期の赤道面への移動、染色分体の分離が行われる。セントロメアともいう。

の構造を明らかにすることです。そのために、細胞の中で安定に維持、分配される最小のDNA、つまり人工染色体をつくることが必要となります。実は出芽酵母ではすでにこの研究が行われており、酵母の動原体(セントロメア)は短いDNA配列であるというのが定説になっていました。ところが分裂酵母で調べると、その動原体は出芽酵母の数百倍の長さがあることがわかったのです。丹羽修身さん(前かずさDNA研究所研究部長)が苦労して人工染色体を完成させ、高橋考太君(現久留米大学教授)や近重裕次君(現情報通信研究機構プロジェクトリーダー)らが長大な動原体の全DNA配列を決定し、その全体構造を明らかにしました。実は、動物がやはり大きな動原体を持つことがわかっているので、分裂酵母は大きな動原体の優れたモデルになると考えられるようになりました。これは大きな意味があります。

染色体の凝縮に興味を持って進めた研究が、細胞周期や染色体分配という問題にここまで深く関わるとは予測していませんでした。結局は、細胞が分裂する時に染色体を正確に分配するという、生きものが続いていくための基本を知ることをやっているのだということに気づいたのは、研究を始めて20年くらいたってから。僕らの仕事が進み、動物や植物でも染色体分配の研究に多くの人が参加し始めてからです。

染色体が細胞から細胞へきちんと伝達される時、酵母にも動物にも植物にも共通する仕組みがはたらいていることははっきりしていますが、基本的なことでまだわかっていないこともたくさんあります。染色体の分配は種の同一性の維持と多様化、つまり進化に深く関わる問題であり、育種への応用や、ヒトの先天異常を理解することにもつながります。僕は一連の研究を、「生命継承学」と言うべき広がりを持った分野だと提唱しています。いわば、生きものを知るための「基本の基本の学問」です。

今の僕の興味は、細胞内の代謝がどのように染色体の分配と結びついているかで、これも面白い結果が出始めています。若い頃は名前を覚えるのが嫌いだった代謝酵素が大事な役者として登場してきて、人生の後半でしっぺ返しを受けたみたいに感じていますけどね。

46歳の誕生日。研究室のメンバーと記念写真。青いタイヤにいるのが本人。

ソフトボール大会に参加。体を動かすのは好きである。

研究室でお花見へ。(前列右から4人目:本人)

漁業、農業、林業

研究室を運営し、研究をうまく続けていく上で何が大事かというと、僕は「漁業、農業、林業だ」と言っているんです。漁業とは、その日その日の実験が面白いこと。短期的に結果がはっきりわかる実験です。農業は、数ヶ月から半年くらいでまとまった成果が見えると期待できる計画。林業は20年から30年先に発展した結果が出るのを狙う、漠然とでも持つべき長期の見通しです。この3つがうまく組み合わさっていないとだめで、その日暮らしのような研究だけで研究室を運営し続けることはできませんし、長期的な目標はあっても日々の結果が見えないと現場の人間は面白くないのです。

特にみんな忘れがちなのが、今日の研究が面白くなるように研究室の主宰者が頑張ることですね。クルグ博士のところへ留学した時それを知りました。タンパク質を結晶化して構造解析する仕事は準備期間がやたら長く、1ヶ月に1度程度しか結果が出ません。だからその時に喜ぶくらいかと思ってたのですが、みんな毎日エキサイトして楽しそうに議論している。びっくりしましたね。でも、一流の研究室とはそういうものなのだと知りました。

最近の若い人を見ていると、自分の考えや感情を出さずに実験だけしている人が多いようで、心配ですね。研究室や職場では没個性がいいと思っているのかもしれませんが、たとえばボスが言ったことに納得がいかなければ、わからないと声に出して確認し続けなければいけません。僕が学生の時を思い返してみても、わからないことに大事なことが隠れている場合が多いのです。わかったふりをしたり、聞こえないふりをしていてはいつまでたっても頭は良くなりませんよ。

2004年、文化功労賞受賞。お祝いに昔の仲間が集まってくれた。(後列左から4人目:本人)

画家だった父が描いた、子どものころの寝顔。

大河小説

染色体という一貫したテーマで研究を続け、しかもその時その時に自分がいちばん面白いと思うことで成果を出してきたつもりです。ただし、大学で若い人たちとチームを組んで進めるのですから、一つ一つの仕事は関わった人それぞれの作品でもあります。もし僕が単身でやる芸術家や職人だったら、途中で作るのをやめるような作品もないことはなかったけれど、どれも作品として仕上げましたし、若い人も育っていってくれました。つまり、大きなモチーフは首尾一貫していながら、ところどころで新しい登場人物が出てきて場面が展開する。大河小説のように学問を進めてきたのです。

今、学生はたくさんいるのにボスが何をやっていいのか分からないでいる研究室が多いことを危惧しています。特に、若手が主宰者の場合です。現在の研究費の制度が長期にわたった、首尾一貫した研究に向いていないということもありますが、やはり研究室のボスとして、それぞれの魂、変わらぬ信念を見せて欲しいと思いますね。

比良山に臨む湖西畔の土地にセカンドハウスを建てた。 週末はここで過ごしている。

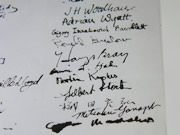

上/英国王立協会外国人会員に選出。クルグ博士と固い握手。

中/会員名簿に署名しているところ。

下/署名。