北海道で過ごした少年・青年時代

爺さんの頃からの開拓でしょ。室蘭北部の丘陵地帯で、小さい頃は、電気もない山中のランプ生活ですからね。ものごころついたら植物や虫を追っかけ回していました。高校では、学校に行くと、まず生物部の部室に下駄と弁当を置いてから教室に行き、お昼になると飛んで帰って弁当を食べながら放課後の採集の相談をし、午後の授業を終えるとまた部室に帰ってくる。クラスの思い出はあまりありません。今のように自然保護運動などない時代ですが、子供心に、鷲別の湿原が埋められそうになると飛んで行って標本を作って記録を残すなど、別に先生が言うからというのでなしに、自分の気持ちでやっていましたね。猛烈な生き物好きが集まって、地域ごとの綿密な植物目録を作ろうとしたり、数学で解析を習えばすぐ植物の統計に応用するなど、研究者気取りの集団でした。

終戦直後で、先生たちはどうしたらいいのかわからない時代ですから、生徒がのびのびと主体的にやっていたのです。旧制の教育を受けた先輩がいましたが、彼らは大人で、自立しており、その影響も大きかったですね。対岸の室蘭の街が爆撃で燃えるのを目の前にし、終戦を挟んで、日本軍のやったことも占領軍のやったことも体験し、その激変の中で自立が大事だと思うようになったのです。いつも自分は何をやるんだということを考えていました。

決定的だったのは、高校1年の夏、オロフレ山に採集合宿に行ったことです。初めてチングルマ、イワウメ、ミヤマダイコンソウなどを見て興奮し、採集して標本を作りながら、一生植物と暮らそうと思ったのです。授業なんて全然。学名を知りたいから、英語をやらずにラテン語ばっかりやっていたりで、大学受験に失敗、浪人して北海道大学農学部生物学科に入りました。

高校時代。鷲別湿原の採集行(右から2人目)。

大学で ─── 研究者としての出発

北大に入ってからも、北海道中の山を夢中になって歩き回って高山植物目録を作り、高山・極地の植物相に関する興味がますます膨れ上がりました。

しかし、当時の分類学は、細かい違いを記録して整理し、類型を認識して与えられた分類体系に落とし込むのが仕事です。師匠が変種と言うから変種、という職人芸です。私はそれが不得意で、変種だとか亜種だとか言われても、素直にそう思えず、何で変種なのか疑問でした。変異は連続なのか不連続なのか、特定の地域になぜ特異的な変異が現れるのか、それが現れる仕組みは何かなどが知りたかった。

ある時、館脇操先生に教えられて読んだスウェーデンの植物分類学者、ヘッドベリーのアフリカ高山植物の研究に、標本資料の変異を定量的に解析する方法が書かれていました。これだと思い、手元にあった標本の花を片っ端から解剖・測定して統計処理し、地理的変異を割り出しました。似ている、似ていないという経験的認識ではなく、違いを数値で示したのです。植物分類学に多変量解析グラフを導入したのは、日本では初めてだったと思います。

向かいの理学部植物学教室では、染色体の退色バンドを解析して、集団の分化のありさまを研究をする集団遺伝学が活発に行われていて、なんだか分類学がいかにも古めかしく思え、植物分類学にとっても、集団解析や、変異の解析が重要だと思いました。

釧路の近くの大楽毛に、エゾキスゲともエゾゼンテイカともつかない、その中間のような奇妙な植物がありました。この集団がどのようにしてできたかを定量的に探ろうとして、花や 果や種子の形と大きさを測定し、2、3年かけてデータを取りました。その結果、環境の人為的変化によって、エゾキスゲの移住が始まり、エゾゼンテイカと隣接して、浸透性交雑が起こったのだろうと推論できたのです。

果や種子の形と大きさを測定し、2、3年かけてデータを取りました。その結果、環境の人為的変化によって、エゾキスゲの移住が始まり、エゾゼンテイカと隣接して、浸透性交雑が起こったのだろうと推論できたのです。

北大農学部の農業生物学科は、札幌農学校の直系でしたから、暖簾を継ぐような流れがあった。要するに旧家、しっかりとした伝統と指導の体制があり、権威と権力を手中にするためにつながっている集団でもあったのです。1回生の時から論文を書き、館脇先生から「河野は僕の後継ぎだからね」と言われていましたが、類型的分類学に限界を感じていましたし、外に出て本格的に鍛えないととても本物になれないと考え、将来を真剣に悩みました。

北大農学部農業生物学科3回生のクラスメートと(右から3人目)。

北大時代、網走の原生花園にて。

同。登別温泉の植生を観察に出かけた折りのスナップ。パリ博物館のロジェ・エイム館長、山田幸夫北大教授(右端)と。

モントリオールからアメリカへと飛び出す

そこで、染色体研究を分類学に取り込む新しい方法を勉強したいと思い、カナダのアスケル・レーブ教授に資料を送ってくれるように頼み、自分の仕事をたどたどしい英語で書いて送ったところ、これだけ論文があるんだったら、カナダ政府の奨学金を申請すればチャンスがあると言われたのです。

幸い奨学金はもらえたものの、交通費は自分持ち。諦めかけていたところ、父親の会社の社長が準備してくれました。「うちの息子はちょっとおかしいんだ。新聞の間に葉っぱを挟んで、タクアン石みたいのをいっぱい拾ってきて縁側に並べている。大学へ行ったら病気がますますひどくなって手に負えない」と言っていた父でしたが。

猛反対する館脇先生には2年後に必ず帰ってくると約束し、行ってしまえばこっちのものと、修士課程を中退して飛び出したのです。横浜から貨物船に乗ってバンクーバーに着くと、その先の旅費が50ドル足りない。見ず知らずの日系の女性に借りてモントリオールに辿り着きました。1960年1月の夜、マイナス20度の雪の中、レーブ先生の家にタクシーで乗りつけたときの最初の言葉が「お金がなく降りられない」でした。

ケベック州がフランス人社会であることも知らなかったのですが、モントリオール大学の植物研究所は活気がみなぎっており、非常に快適な環境で勉強できました。私はばかなことを言っては周りを笑わせ、「ジャポネ・ドゥ・マルセーユ(マルセーユから来た日本人)」とニックネームをつけられたほどです。

大陸氷河によって削られた米国東部のニュー・イングランドの山岳地帯をフィールド調査した時には、クロマメノキ、ガンコウラン、コケモモなど、北海道の高山帯でよく見かける植物を目の当たりにして、思っていた通り、北極圏を取り巻く高山、極地には、同一起源のものが多く分布しているという確信を得ました。見事に整備された標本室と図書室を使って、北海道の高山帯の共通種、近縁種の変異を定量的に把握する仕事に取り組みました。半年くらいたったころ、所長のピエール・ダンスロー先生に「論文を10編以上書いているのだから、ドクターの編入試験を受けなさい」と言われ、ドクター論文を書くはめになったのです。

2年目の秋、突然電話がかかってきて、「ウィスコンシン大学のヒュー・イルティスだが、君の奨学金が通ったから、来年すぐ来なさい」。染色体分類学をやる人間を欲しがっていた教授が、私の知らない間に奨学金を申請していたのです。

翌年4月、ドクター試験の翌朝のバスで、アメリカ・ウィスコンシン州立大学に研究員として赴きました。ここでの2年間、ユキザサ属やナルコユリ属、ルイショウマ属の自然雑種野外集団を染色体と核型によって解析し、権威主義を嫌う自然保護主義の一徹者、イルティス教授に大きな感化を受けました。

その後、ダンスロー先生が副園長として赴任したニューヨーク植物園に移り、プランス博士(元キュー植物園長)など世界中から出稼ぎに集まったポスト・ドクの一人として活発な研究活動にもまれましたが、64年8月、ビザ書き換えのため帰国し、蒸し風呂のような東京の街で酒を飲み、外国での研究生活に終止符を打とうと決心しました。そのまま東大理学部植物分類学の原寛教授の研究室に無給の研究生として転がり込みました。

「種」とは何か? ─── その比較生物学的研究

東大の植物研究室の元気の良い若者皆で安いおでん屋で、分類学や生態学を論じあいました。従来の植物分類学の限界が議論の中心でしたが、当時すでに、原研究室では、染色体核型、花粉に関するデータなども、分類の指標として取り入れられていたので、必ずしも外部形態一本やりというわけではなかったし、時間的空間的広がりの中で種を捉える考え方も生まれていました。

欠けていたのは、生きた存在としての種の実像に迫るという視点で、植物の「生活」を問わねばならないという広井敏男氏(現東京経済大学教授)の考えに賛同し、自分なりに、植物の「生活」を考え始めました。

アルバイトで生計を立てていましたから、お金も道具もない。シャベル一つ担いで武蔵野の山を歩き回って採集や観察をしているうちに、ヒメニラに巡り会ったのです。

ヒメニラは、雑木林の中で群落を作っている10~15cmほどの小さなユリ科植物です。地上には2~3週間しか生えていないのですが、何度も足を運び、掘ってみると、地下に1~2ヶ月で変化していく想像を絶するほどの動的な世界があったのです。ほとんどが雌性花なので種子を作らず、地中で複雑で多様な栄養繁殖を行って分布を広げていました。四季を通してドラマティックに生きている姿を見て、現実にどう生活し、次の世代を生み出しているかを初めて知ったのです。ショックでしたね。ヒメニラの何たるかを、今までまったく知らなかった。分類学的な同定ができても、これでは生物学者として失格ではないか。

生きている姿に接して、類型的認識の限界がはっきりしました。「生活」とひとことで言いますが、それは重い内容をもっていたのです。個体の生命維持と次の世代維持の仕組みを見て、生活史を明らかにすることが重要だと考え、フィールド調査と栽培実験を重ねました。そして、各植物に固有の生活史パターンこそ種の実態だと考えるに至りました。

生活の重さに気づくと、種の変化、つまり進化は、生活様式の質的変化だと捉えざるを得ません。種子ができて芽生え、花を咲かせる固有のサイクルは簡単には崩れません。永い進化時間の過程で、やっと一つの輪がほどけて、もう一つ別の独立した輪を形成するのが、種分化なのです。いかにして次世代へ受け継いでいくか、その受け継ぐ過程と仕組み、生活史の戦略を明らかにすることが進化の研究では重要なのです。

これも、無給の研究員という不安定な暮らしの中の空白の時間があったから発見できたことです。相変わらずの無鉄砲、でもその時の興味に一生懸命になって突き進むので、ブレークスルーがあるのだと思います。

68年富山大学に助教授として赴任し、69年、『種と進化』をまとめました。分類学において、植物の種の生きている実態を具体的に取り上げた最初だったと思います。

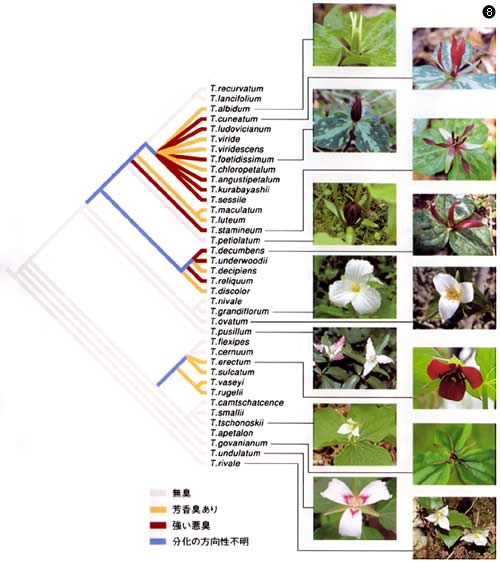

葉緑体ゲノムのmatK遺伝子の分子系統樹に花の形質を重ね合わせると、有花柄群から分岐後、無花柄群の種の花形、花弁の色彩、花の匂い、雄しべの形態などが短期間に爆発的に多様化していることがわかる。さらに生活史と照らし合わせると、送粉昆虫との共進化の結果、花の多様な分化が起きていることが推定でき、形質分化の様相や過程を読み取ることができる。

新しい分類学を目指す

留学中にアーネスト・マイヤーの「Causality in Biology(生物学における因果性)」という論文を読んで、ああ、日本の生物学は、扱っている現象の本質を捉えないで議論している、これだから負けるんだと思い、科学書だけでなく、ヘーゲルやフォイエルバッハ、エンゲルスなどの哲学書をかたっぱしから読みふけりました。自分の見方を作ろうともがき苦しんでいたのです。

帰国して、日本の学問レベルに対する落胆と、それを改善しようとする格闘の中で、反骨精神の旺盛な若者達が集まって「反分類学シンポジウム」を主催し、分類学会にぶつけました。学会から乗り込んできた若手の研究者と議論しているうちに、すっかり仲良くなり、これをきっかけに生化学や生態学など異分野にも声をかけて勉強会を始めました。当時としては異色の共通認識は、生態学的見方の重要性とDNAの重要視でしたね。40人近くの合宿勉強会は、「赤城の山の反乱」と通称されました。後の種生物学会の始まりです。こうした議論の中で、つねに、どのようにして因果系を把握するか、現象の予測性や再現性を求めるかだけでなく、予測性や再現性のない歴史性のもつ意味を考え続けました。

そこで、同一分類群に帰属するすべての種を対象にした生活史の比較生物学研究をユリやカタクリ、エンレイソウ、ブナなどの植物群で進めました。比較することから対象のもつ歴史性を読みとるのです。京都大学に移ったころ、類縁関係をDNAの塩基配列の解析から読み取る分子系統学が誕生していました。早速その技術と設備を導入し、分子系統樹の上に形態形質、生活史形質などを重ね合わせて、系統的制約と環境的制約の相互作用の働いた結果の解析に取り組みました。

エンレイソウの解析で、非常に面白いことがわかりました。北アメリカのエンレイソウには花柄のあるものとないものがあるのですが、花柄のないセシル系の花は、氷河期の後、明らかに短期間に爆発的に多様化しているのです。花の多様化と送粉昆虫を花へと誘引する化学的シグナルの分化は、動物たちとの相互作用系の確立の過程そのものに違いない。系統を時間で追い、そこに、形態や生活史を重ねていくことで、新しい種がどのように創出してきたかがわかってくるところは、壮大な物語を読むようで楽しいですよ。

89年、米国ミズーリ植物園における国際バイオ・システマティックス学会会長として講演。

台中の自然史博物館にて、ツクバネソウの標本を見る。

カナダ・ケベック州モン・センチレールのアメリカブナの調査地で。ピエール・ダンスロー博士と共に。

生きているということ

京都大学理学部植物分類講座に赴任してみたら、標本室は雨が漏り、未整理標本が廊下に山積みの状態でした。これが日本有数の研究室の実状ですから情けないことです。私は、子供の頃から標本を作り、生き物の記録としての標本の大切さが身に付いているので、放ってはおけない。また、生き物の研究に、博物学的見方を取り戻すことが必要だと考えたので、いつもの性分でのめり込み、周囲に働きかけ、多くの方々の支援のもとに大学博物館設立にこぎ着けました。構想、設計、調査、資金集めと、なんでもやらねば気がすまない。熱帯の樹冠をつり橋で歩く体験ができるようにするなどの工夫は楽しく、じっとしていられない。もの好きなんですね。

自然保護の運動に関わるようになったのは、自然の中の植物と関わってきた私としては当然なことでした。福井県・中池見湿地の9割方をガス会社が買い占め、液化天然ガスの備蓄基地にしようとしていたんです。断層の上にある地下60mまでぶかぶかの泥炭地で、こんな所に貯蔵タンクを造るなど危険きわまりない。しかも数多くの絶滅危惧種を含む2000種もの生物が住んでいる。9回2死ランナーなしからの挽回狙い。小さな土地をトラストの仲間達と買い、学術調査をし、報告書も書き、地方選挙の応援もし、外国の学会でも報告するなど、一気呵成に計画の10年延期にこぎ着け、さらに今年のカナダの国際泥炭学会で計画撤回要請の声明を取り付けました。

学術誌『Plant Species Biology』を主宰するようようになったのは、高校時代にガリ版刷り雑誌を作っていたノリもあったのだけど、『ネイチャー』や『サイエンス』だって、昔は田舎の雑誌だったのだし、一つくらい、世界に伍して恥ずかしくない雑誌を作って世界中のいい論文が集まるようにしたいと思ったからです。

植物の生きる実態は、びっくりするくらい複雑で、想像を超えるさまざまなことをやっている。それぞれに長い歴史があって、種ごとの独自性を保っている。その生活に研究という形で関わりあい、自分がいちばん大事だと思うことをやってきました。世間の評価に合わせていたら、私が生きている意味がありません。他人の価値観で評価される気がないのでどう思われようが構わない。いちばん大事なのは、植物も私も生きているという実態です。これからも生活史の多様性誕生の仕組みを探っていきたい。

91年、米国マディソンにて、弟子たちとエンレイソウ調査の折り。左より佐藤利幸現信州大学教授、大原雅現北大助教授、河野博士、加藤英寿現都立大学教授。

主宰する国際誌

Plant Species Biology(Blackwell社刊)