神経生理学に興味をもつ

手当たりしだい本を読んで、小説家になりたいと思ったこともありました。しかし、旧制第八高等学校に在学の頃、肺結核になって療養所入り、それが人生の方向を決めたのです。隣の部屋に入院していた若い医者が、医学は面白いよ、わからないことだらけで、やりがいがあると熱心に話してくれました。梅雨期には重症患者が毎日10人くらい死んでいくのを目の前にして、生死を考えざるを得ないなかで、医学部に進む決心をしました。

医学はもともと経験知識の集大成であり、複雑な症例の分類や組み合わせばかりで、理論がない。1949年、東大の医学部に進みましたが、覚えるだけの授業がつまらなくて、理学部や工学部の講義をよく聞きに行きました。ある時、佐藤昌康先生の生理学教室で直径10ミクロンほどのカエルの神経を切り出して電気信号を測定する実験を見て面白くなり、机をもらって居座ってしまった。脳研究施設や生化学などの研究室を次々渡り歩き、医学部の授業はおっぽり出していたわけです。

そのなかで、神経生理学が一番理屈があって面白かった。ちょうど大発見が続いた時だったのです。ホジキンとハックスレーの神経伝達におけるナトリウム説、私の師となるエックルスの抑制性シナプスの発見(3人共、63年ノーベル生理医学賞受賞)、カッツの神経筋肉接合部の信号伝達の分析(70年同賞受賞)。私は、田崎一二(いちじ)博士(当時、米国国立衛生研究所)が書かれた跳躍伝導説の本などを夢中になって読みました。

卒業後、佐藤先生に誘われて熊本大学へ赴任しました。私は当時の大技術革新である微小電極法(一つの神経細胞に細いガラス管電極を差し込み、細胞膜の内外の電位差をとる方法)を導入し、脊髄神経節にある突起が一本しかない一番簡単な細胞の性質を調べる計画を練り上げました。インターンの研修をさぼって工学部に入り浸っていたので、電気屋さんと一緒に半年ぐらいかけて、真空管などのパーツを集めて直結アンプなどの機械を組み立てました。その後1年くらい、電極がうまく刺さらなくて、毎日折れた微小電極の山。ようやく活動電位をとれた時は、先生と一緒に大歓声をあげました。

サイバネティックスで有名なウィーナーの人間の脳をコントロールする工学的仕組みの講演を博多まで聴きに行き、そういうことをやりたいなと思ったのですが、技術がない。あまり見通しもないなか、東京に戻りました。

ある時、バイブルのように読んでいた『神経細胞の生理学』の著者エックルス教授から手紙が来たのです。天にも上る心地でした。日本心理学会の英語機関誌(『ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・フィジオロジー』)に載った私の熊本での論文についてのコメントが書いてあり、キャンベラの研究室に来ないかとありました。後で先生から、敗戦の日本でこんな精密な研究をする人間がいるなんて信じられず手紙を書いたと聞きました。

1959年、オーストラリアに旅立つ。4週間かけてキャンベラに着いた。

オーストラリア2年目。子供を腰で横に抱くのはオーストラリア式。

こちらは孫

65年、小脳シンポジウムでエックルス先生と。大事にしている写真。

72年、モスクワ大学での学会。シナプスの可塑性について論争。

キャンベラへ

できたばかりのオーストラリア国立大学の研究室は、最新の設備で、夢のようでした。全館冷暖房、重装備の研究室が並び、大勢のテクニシャンがいて、徹夜でとったブラウン管の記録は朝には現像して届けられるといった調子で、日本でいう雑用が何もない。戦争の被害をあまり受けなかったオーストラリアの戦後の振興の機運を感じました。世界中から優秀な研究者が大勢押しかけ、エネルギーが溢れていました。

研究のやり方の違いにもびっくりしました。日本では、針でも突っ込んで何が出てくるか見てみようという調子だけれど、エックルス先生は、予想を頭の中で組み立て、計画的に実験する。最初は、先生とケンブリッジで学位をとったばかりの娘のローズ・エックルスの3人でチームを組み、1日おきに徹夜で実験したので、1ヶ月もたつと、データがものすごい量になる。論文を書きすぎるくらい書く。ダイナミックでした。

神経細胞は弱い電気信号を出して情報を伝えるのだが、接合部分はシナプスといって、ある種の伝達物質を介在させます。イオンがシナプスの膜を出入りし、電位差が生じる。シナプスに、細胞内の電位をプラスにする興奮性とマイナスにする抑制性があることを、エックルス先生は微小電極法を使っていち早く発見し、それでノーベル賞を受賞。私は抑制性のシナプスを扱い、脊髄の運動細胞を使って、通るイオンと通らないイオンを決めました。結局10種類ほどのイオンがシナプスの膜を通り、ある大きさ以上のイオンは通らないことを見つけました。イオンは膜の穴を通るという「ふるい膜説」と脂質の膜に親和性のイオンが通るという「脂膜説」の二説があったのですが、少なくとも抑制性のシナプスでは、イオンは膜の穴を通るのだというデータをきちんと出した最初でした。

神経細胞が強く興奮すると、その興奮が電気信号となって神経線維(軸索)を通して末端に伝えられる。末端からは神経伝達物質が放出され、シナプスで隣接する細胞表面の受容体チャンネルに結合し、その細胞へのイオンの流出入を引き起こす。移動するイオンの違いによって、その細胞を興奮に導くか抑制に導くかが決定される。多くのシナプス入力が統合され、細胞の興奮がある閾値を超えると次の細胞に信号が伝えられる。

新しい発見――プルキンエ細胞は抑制性

実り多い3年間を過ごしたキャンベラを後にし東大に戻り、半年後に助教授に昇任しました。大工仕事や電気屋の仕事を手分けして、まがりなりに実験室を作りましたが、オーストラリアのことを思うと涙が出そうでした。毎日秋葉原に通って部品を買い、オシロスコープから何から装置は全部手作り。でも面白いことが始まりそうだと聞きつけて、意欲のある仲間があっという間に10人くらい集まったのです。みんな知的に飢えていたのですね。

まず、陰イオンと陽イオンで膜の通り方が違うかという、オーストラリア時代以来の疑問に決着をつけようとしたのですが、切片法のなかった当時、脳をまるごと使って、細胞の外側のイオン濃度を変えるのは至難のわざ。着想はよかったが、技術が伴わないで失敗した貴重な教訓です。

脳研究には技術革新が必要でした。微小電極は最初の一大技術革新であり、もう一つは、地味であまり気がつかれないけれど、70年代の脳切片法。そのころから筋電図や脳波など神経活動を間接的に見る方法から、細胞を直接調べる細胞生理学に移ったのです。研究者はそういう時に、新しいほうに切り替えるか、古い方に残るか、2つに分かれる。変な意地ははらないほうがいいというのが私の基本的な考え方で、新しがり屋だとか、物好きだとか、おっちょこちょいだとかさんざん言われたけれど、やはり柔軟でないとね。

しかし、実際には毎日失敗ばかり、半年くらいすると集まった仲間がだんだん不穏になってきたので、もうこれはテーマを変えるしかありません。

学生時代、小川鼎三先生の解剖学教室で遊んでいたころに、延髄の中のダイテルス巨大細胞と中脳の赤核大細胞の話を聞いて印象に残っていました。ダイテルス細胞にはいろいろなところから信号が来ているから、とにかく片っ端からそれを押さえてみることにしました。小脳を刺激したところ、何と驚いたことに抑制性の信号が出てきたのです。63年11月のある夜、ブラウン管の画面いっぱいに興奮性とは逆の電位が出た時には、一緒にやっていた吉田充男君とウァーッと腰を抜かしました。

偉い先生は、みなドグマを作る。エックルス先生は、長い突起を出している大きな神経細胞は全部興奮性で、抑制性の細胞はすべて小さくて突起が短いという説を立てていた。私はこれを散々吹き込まれていたので、小脳の表面を覆っていて、長い突起を延髄まで下ろし、脳の中で一番大きいプルキンエ細胞が抑制性だとは夢にも思いませんでした。世界中の誰も思っていなかったでしょう。

恐る恐るエックルス先生に手紙を書いたが、返事が来ない。研究室にいる日本人の友人に聞いてみると、中で大騒ぎしているという。ようやく来た先生の手紙には、本当に小脳を刺激したのか、変なところをつついたのではないかと書いてあったので、私はかんかんに怒って、それならキャンベラで教えてもらったことはみな間違っていたことになると書き送ったのです。

先生はそのころ小脳皮質の回路分析を始めていて、65年の国際生理学会に来日、プルキンエ細胞が抑制性だというのはわかった、一緒に小脳の本を書こうと言って握手してくれたのです。目のくらむような大家との共著という話に仰天しましたが、67年解剖学のセンタゴタイ(ハンガリー)と3人の共著で『神経機械としての小脳』を出版しました。

その後、どれが興奮性でどれが抑制性か、どういう伝達物質がどういう信号を起こすか、受容体の分子構造はどうかなどがどんどんわかってきて、小脳の回路が描けるようになりました。それがいかにもコンピュータのようだというので、コンピュータ工学や応用数学の専門家からも関心を集めました。

小脳皮質にある非常に大型の神経細胞。細胞体が一列に並び、樹上突起を分子層に広げている。レーザー共焦点走査顕微鏡で観察したもの。(写真提供=石井勝好、端川勉/理化学研究所脳科学研究センター)

小脳の理論

69年、『ジャーナル・オブ・フィジオロジー』を読んでいて、飛び上がるほど驚きました。デービット・マー(ケンブリッジ大学)の小脳の回路網理論が載っていたのです。一種のコンピュータである小脳の回路にはメモリーとして働く場所が必要だ。シナプスの可塑性をメモリー素子として組み込むと小脳の回路が学習能力をもつ機械になる。私にはその理論の意味がすぐわかりました。

プルキンエ細胞には、登上線維から入るルートと、平行線維から入るルートの2つの経路を通って興奮性の信号が送られてくるということがわかっていました。マーは、2つのルートから同時に信号が入力し、ぶつかると干渉が起こって、平行線維からのシナプスの通り方が変わり、それがメモリーになるだろうと考えたのです。

私は、小脳の回路に意味をつけようと必死になったけれど、メモリー装置は、まったく視野になかった。理論家はすごいと思いましたね。

じつは、メモリー装置としてシナプスの可塑性を考えないと記憶や学習機能が説明できないということは、心理学者のヘッブなどによってずっと以前から言われていたのですが、実験的証拠はなく、架空のものとされてきました。それがまさに現実味を帯びてきたのです。

それからは、世界中が躍起になって可塑性シナプスを探すことになりました。エックルス先生などは、マーを横に座らせておいて、「お前の言う通り刺激するぞ」とやってみて「どうだ、何も起こらんじゃないか」。主な研究室がことごとく失敗して、一時そんなものはないという空気になり、マーは山師だと言われたりしました。私は、それがなければ、あのきれいな小脳回路の意味がなくなってしまう、必ずあるはずだと確信して、10年以上もその道に踏み込むことになるのです。

回路理論を実証する

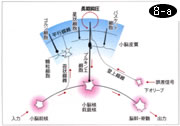

70年代には、間接的な証拠を積み上げました。頭が動くと目を反対方向に動かして、網膜に映る外界の像がぶれないようにする前庭動眼反射という動きがあるのですが、小脳のプルキンエ細胞がこの反射の中継細胞につながっていることを見つけたのです。小脳でシナプスの可塑性が生じて送られる信号が変化し、それで、ぶれを正確に修正していると考えると、その回路がマーの理論にぴったりでした。

そこで、ウサギの眼球運動を起こさせる装置を苦労して作り、手探りで実験を始めました。細胞に微小電極を差し込んで、何十分も安定した観察を続けるのは難しいので、細胞の外側のいわゆるフィールド電位をとろうとしたのですが、小脳は電位が小さくて変化が見つけにくい。小脳に比べると10倍も電位の大きい海馬では、同じ方法で73年に長期増強と呼ぶ記憶の基礎過程が見つかりました。

80年代になって、発火指数をとることを思いつきました。これだと、、100ミリボルトの大きなスパイク信号を相手にするので非常に記録しやすい。平行線維と登上線維の2つのルートの信号を繰り返しぶつけると、平行線維からプルキンエ細胞への伝達がぐんと悪くなって、しかもそれが続くという結果が出ました。長期抑圧です。シナプスの可塑性はあったのです。

しかし、国際学会の反応はひどいものでした。自分たちが失敗したものだから反対ばかりする。ほとんど孤立状態でした。一つは実験の難しさ。1~2時間も安定に記録を維持するには高度の技術を要したので、追試をしてもうまく出ない。もう一つは、有力な研究者が反対したので、ドグマができてしまっていた。マーの、ぶつかると強くなる長期増強に対して、その後アルプス(アメリカ)が、ぶつかると抑えられる長期抑圧を主張しており、私の結果は長期抑圧だったので、増強説をとっていたエックルス先生は、何ヶ月も口をきいてくれなかった。本当に認められるようになったのは、ようやく90年代になってからでした。

マーは、82年に白血病で亡くなりました。その少し前にブダペストの国際生理学会での私の発表を聞いたマーの友人のジレズ(ベル研究所)が、病床のマーに手紙で伝えたから喜んでいたはずだと、亡くなった後で教えてくれました。

a:二重連動回転装置を工夫して作り、測定した。図は、山本三幸(当時東大研究生)。1973年。

b:その回路。ものを見ながら頭を動かすと、内耳の中にある前庭器官が頭の動きを察知し、その信号が脳を伝わって眼球を動かす筋肉に送られる。この反射に小脳の片葉が直接つながっている。頭が動いた時に、ものがぶれて見えると、網膜から出た誤差信号が登上線維を伝わって片葉のプルキンエ細胞に送られ、前庭器官から苔状線維を経て平行線維から入る信号を抑えるので、筋肉に送られる信号が変わる。

脳研究のこれから

どうして長期抑圧が起きるのか、その時細胞で何が起きているのか。東大退官のころには、一方の経路ではグルタミン酸が放出され、もう一方の経路ではカルシウムを取り込むので細胞内で何かが変化し、グルタミン酸の受容体の感度が急に悪くなって、平行線維からの信号が通りにくくなる、それが長期抑圧だというところまでしかわかっていませんでした。

退官後は理化学研究所で新たなチームを組み、長期抑圧を起こす細胞内のしくみの解明に取り組んできました。最近では、細胞一般について細胞内信号伝達の知識が急速に増えてきたので、非常に複雑な全体の仕組みがどんどんわかり始めました。これがわかると、薬で長期抑圧を自由に起こしたり止めたりできるので、治療にもつながる可能性が出てくるし、小脳の働きの研究にも役立ちます。

小脳の学習では、考えていた結果にならなかった時に、間違っていたという誤差信号を送るのです。練習を繰り返すたびに、誤差信号が入ると、間違えたときに働いている回路が抑えられ、うまくいった時の回路だけが残る。だから、繰り返しているうちにうまくなるわけです。今では小脳が運動だけでなく、言語や知的な思考活動などにも関与していることがわかってきており、長期抑圧がシナプス可塑性や学習記憶機構の一番の要だという最初の直感が当たっていたと実感しています。

10年以上もごたごたやって、有力な研究者が全部反対しているのに押し通したから、小脳で有名になってしまったけれど、私は、飽きっぽくて新しいもの好きなので、一度わかってしまうと興味がなくなるんです。他人が手をつけたり、他の人でもやれそうだなと思うとつまらなくなる。いつも自分にしかできないことは何かと思ってやってきました。

サイエンスは、わからないことにチャレンジするもので、わかってしまったことをやっていても意味がない。この世界は先陣争いのプレッシャーが激しくて外国の研究者ともケンカをしなくてはならない。そんな中で、大脳にインプットしてくることを全部引き受けていたら身がもちません。大脳の創造性を維持しようとしたら、大脳が苦労して作り上げたことはどんどん小脳に渡してしまい、もっと新しい状況に対応していかなければいけないというのが、この研究から引き出した教訓です。

神経細胞を切り出してその性質をみるところから始まって、ようやく今、脳全体を対象にできるようになってきたなという観があります。新しい概念と技術が次々と生まれてきた時代、大変だったけど面白い時代だった。脳と心という問題に本当にアプローチできるのは、これから。もう半世紀欲しいな。

86年、日本学士院賞恩賜賞受賞。

92年、アンドレー・ハックスレー夫妻と。ケンブリッジ郊外の自宅を訪問

95年、南カリフォルニア大学から名誉博士号を授与された。